Por trás da vitrine da “COP da Amazônia”

Vista como “zona de extração”, Norte tornou-se epicentro da fome no Brasil. Famílias ganham 31,2% abaixo da média nacional. É a região com menor acesso ao saneamento. Floresta é financeirizada. Evento deveria oferecer muito mais que comunicados diplomáticos

Publicado 24/10/2025 às 18:43 - Atualizado 03/12/2025 às 23:01

Título original: Contradições da COP30 e precarização da vida na Amazônia

Por Andre Luiz de Souza1, Francisco Diétima da Silva Bezerra2 e José Alfonso Klein3

A realização da COP30, em 2025, em Belém do Pará, condensa, sob uma ótica sociológica histórica, o dilema clássico de formações dependentes: enquanto projeta a Amazônia ao epicentro da governança climática, desnuda o descompasso entre ambição diplomática e desigualdades territoriais, sociais e ambientais acumuladas por uma modernização seletiva e um desenvolvimento associado e subalterno. Desde o início de 2025, análises públicas apontaram que a própria montagem do evento reproduzia assimetrias organizacionais, restringindo a participação de instituições amazônicas e de lideranças locais (Lima, 2025) — sintoma de “autonomia tutelada” que limita a sociedade regional. No plano da coerência climática, a simultânea discussão sobre novas frentes de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, à sombra da conferência, foi qualificada por Carlos Nobre como “totalmente contraditória” (Nobre, 2025), recolocando a exigência de alinhar discurso e prática e de subordinar os imperativos imediatos da acumulação a um projeto público e socioambiental efetivamente democrático.

O deslocamento da velha dicotomia conservação/produção para arranjos que articulam renda e floresta em pé não é uma moda tecnocrática, mas herda seu conteúdo normativo das lutas de Chico Mendes e ressurge nas proposições de uma bioeconomia enraizada no território e nos sujeitos coletivos que o constituem (Souza; Bezerra; Schneider; Aquino, 2025). Em chave histórico-estrutural, a precarização da vida amazônica não é anomalia corrigível por megaeventos; é a forma “normal” assumida por um padrão periférico de ocupação e extração, produto de uma modernização dependente que combina concentração fundiária, colonialidade do poder e subordinação das economias locais ao circuito expansivo do capital (Quijano, 2005). Assim, o território é reiteradamente reinscrito como fronteira de saque — e os grupos subalternos, reduzidos à condição de força de trabalho descartável ou de “beneficiários” tutelados por políticas episódicas (Lima, 2025). Sem reforma institucional que desfaça a tutela, democratize a propriedade e o acesso aos recursos, e reconstrua a capacidade estatal a partir de baixo — crédito e compras públicas orientados à sociobiodiversidade, infraestrutura do comum, ciência e tecnologia situadas — a bioeconomia arrisca converter-se em novo rótulo para velhas práticas de espoliação. Trata-se de passar da “integração subordinada” a uma integração democrática, na qual a Amazônia deixe de ser periferia funcional e se torne sujeito histórico da transição socioecológica.

A precarização das condições de vida na Amazônia não é novidade; constitui a forma “normal” assumida por um desenvolvimento periférico que, desde o ciclo colonial até as frentes contemporâneas de expansão do capital, combina modernização dependente e marginalização social. A persistente ausência de infraestrutura básica — saneamento, transporte, saúde, educação — articula-se ao avanço de atividades predatórias, como garimpo ilegal e desmatamento, que dissolvem modos de vida e corroem a capacidade de reprodução social dos grupos subalternos. Nesse quadro, vigora uma cidadania regulada, em que direitos são concedidos de modo intermitente e tutelado, enquanto o território é tratado como zona de extração e não como espaço de vida e de conhecimento. É o que Abramovay sintetiza ao afirmar que “a Amazônia tem sido tratada como fronteira de saque e não como território de vida, conhecimento e inovação” (Abramovay, 2020, p. 112).

Na chave crítica de Marx, “o capital é trabalho morto” que se anima ao sugar trabalho vivo (Marx, 2013, p. 307), e sua expansão converte desigualdades em mecanismo: “a acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, acumulação de miséria no polo oposto” (Marx, 2013, p. 721). Esse dispositivo ajuda a ler a Amazônia descrita aqui: frentes extrativas e grandes projetos urbanos funcionam como aparelhos de extração de mais-valor e transferência de excedentes, enquanto a financeirização da natureza (créditos de carbono) atualiza cercamentos — formas contemporâneas de expropriação do produtor direto (Marx, 2013, p. 787–788).

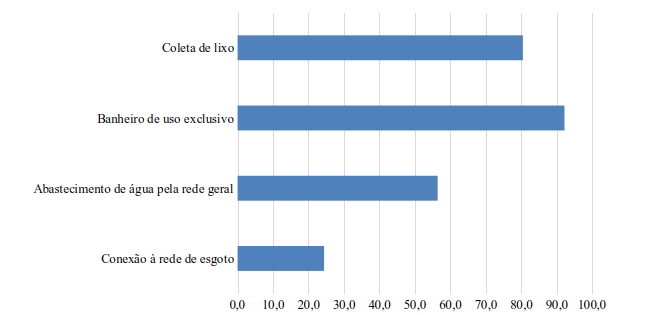

Sob o olhar do mundo, às vésperas da COP30, promove-se, na região, uma verdadeira corrida contra o tempo para a finalização de obras de grande porte, a fim de contornar carências históricas como o déficit na infraestrutura de saneamento básico. O Censo Demográfico de 2022 mostrou que o norte brasileiro é a região mais precária em termos de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos. Somente 24,41% dos domicílios estão conectados à rede de esgoto, 80,5% contam com coleta de lixo e 56% têm acesso à rede geral de abastecimento de água. Belém, sede da COP30, é a segunda pior capital da região Norte em termos de esgotamento sanitário.

Características dos domicílios da região Norte em relação aos serviços do saneamento – 2022

Fonte: Censo Demográfico de 2022 (SIDRA/IBGE).

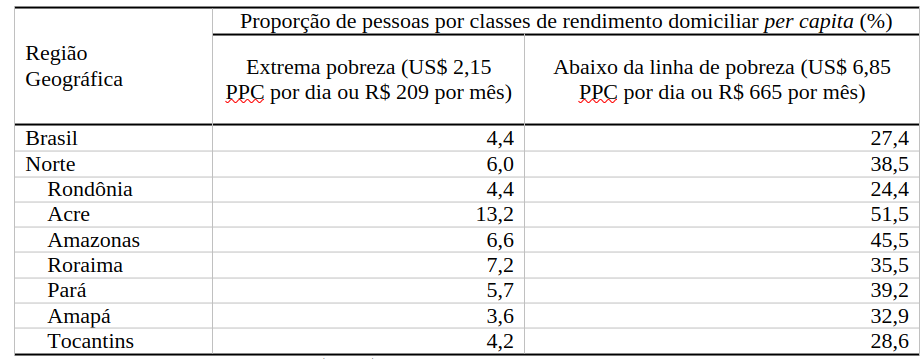

A precariedade dos indicadores socioeconômicos não fica restrita ao saneamento. Em 2023, a região Norte apresentou uma das maiores taxas de pobreza e extrema pobreza do país, ficando atrás apenas do Nordeste. Nesse ano, 38,5% da população encontrava-se abaixo da linha de pobreza e 6,0% vivia em situação de extrema pobreza, percentuais superiores à média nacional. Entre os estados nortistas, o Acre registrou os piores indicadores, com 51,5% da população abaixo da linha de pobreza e 13,2% em extrema pobreza. Esse é um reflexo do modelo de desenvolvimento adotado para a região e das políticas desconectadas da realidade local, as quais, na maioria das vezes, são do tipo top-down, pensadas por organismos multilaterais e agências internacionais de fomento que desconhecem as reais necessidades da população, agravando, assim, o quadro de vulnerabilidade social.

Proporção de pessoas em extrema pobreza e abaixo da linha de pobreza, região Norte e unidades da federação – 2023

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais (IBGE).

José Graziano da Silva, ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e idealizador do programa Fome Zero, afirmou, durante o Fórum Mundial da Alimentação 2025, em Roma, que a Amazônia se tornou o novo epicentro da fome e pobreza no Brasil. Para ele, a região “esconde sob o manto verde da floresta” uma realidade marcada pela pobreza, desnutrição e insegurança alimentar. Graziano destacou que, na Amazônia, “onde convivem a fartura natural e a privação humana, o combate à fome é também uma batalha pela civilização — pela sobrevivência dos povos originários, pela preservação dos ecossistemas e pela dignidade de milhões de brasileiros invisíveis”. Segundo o ex-diretor da FAO, o desafio amazônico revela o paradoxo de uma terra rica em recursos naturais, mas marcada pela exclusão e pela ausência de políticas públicas efetivas.

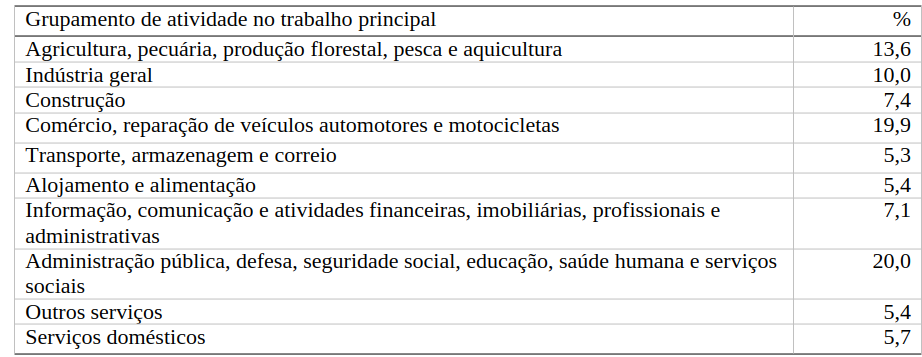

Com efeito, a falta de dinamismo da estrutura produtiva da região para gerar postos de trabalho mais atrativos ainda é uma questão que se coloca no plano da economia regional, sobretudo pela falta de incentivos concretos para a atração de investimentos privados. Os setores de serviços e da administração pública predominam na absorção da força de trabalho na Região Norte, particularmente a administração pública, defesa, seguridade social, educação e saúde (20,0%) e o comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (19,9%).

Pessoas de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência por grupamento de atividade no trabalho principal

Fonte: PNADC/IBGE (2023).

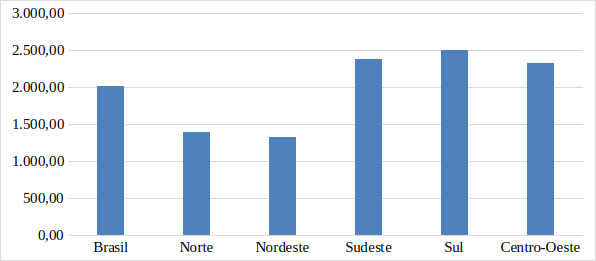

Em 2024, o rendimento médio domiciliar per capita da população local foi de R$ 1.389,00, valor 1,6% inferior ao salário mínimo vigente naquele ano (R$ 1.412,00) e 31,2% abaixo da média nacional (R$ 2.020,00). Do ponto de vista sociológico, essa defasagem expressa uma inserção periférica e dependente no capitalismo brasileiro: a elevada presença do emprego público atua como amortecedor, não como motor de desenvolvimento, enquanto o predomínio de serviços de baixa produtividade reproduz um mercado de trabalho segmentado. Numa chave marxiana (2013), a compressão da massa salarial e a transferência do excedente para fora do território limitam a reprodução social; numa leitura polanyiana (2000), a mercantilização da força de trabalho sem contrapesos institucionais (infraestrutura, proteção social, crédito produtivo) desancora a economia do tecido comunitário. Pela lente bourdieusiana (1986), a escassez de capitais econômico e cultural (baixa qualificação média, redes frágeis de mercado) trava a mobilidade; e, no registro centro–periferia e de mercados territoriais, a especialização primário-extrativa conectada a cadeias longas tende a internalizar riscos e externalizar rendas. Em síntese, o dado de renda é menos um “número” e mais o sintoma de uma estrutura de oportunidades restrita, que demanda políticas de qualificação, densificação de cadeias curtas e compras públicas, expansão de infraestrutura básica e regulação do trabalho para romper o círculo de baixa produtividade – baixa renda.

Rendimento médio mensal real domiciliar per capita, a preços médios do ano, Brasil e Grandes Regiões – 2024

Fonte: PNADC/IBGE (2023).

No plano urbano, a preparação de Belém confirma a lógica do “urbanismo de exceção”: aceleração de obras, reordenamento orçamentário e promessa de “legados” divorciados das necessidades estruturais de saneamento, mobilidade e habitação (Vainer, 2011). Em uma cidade na qual cerca de 10% da população reside em áreas suscetíveis a alagamentos, projetos de macrodrenagem foram reembalados como herança da COP30 sob fundada desconfiança popular — um ajuste espacial que socializa custos nas periferias e privatiza benefícios nos circuitos centrais do capital (Amorim, 2025). Trata-se da reprodução de uma heteronomia estrutural: sem reforma urbana democrática, planejamento participativo efetivo e prioridade a bens coletivos, a exceção converte-se em regra e as desigualdades territoriais, sociais e ambientais se consolidam como princípio organizador da cidade.

Em contraponto à gramática das grandes obras, proliferam arranjos place-based — sistemas agroflorestais, manejo comunitário do pescado, redes cooperativas — que mantêm a floresta em pé, ampliam a renda local e adensam a governança territorial. Não são vitrines tecnocráticas: expressam capacidades sociopolíticas enraizadas e reorientam o investimento público do excepcional para o cotidiano da reprodução social (Souza; Bezerra; Schneider; Aquino, 2025).

No plano propriamente climático, a coerência adquire estatuto normativo. Ao qualificar como “totalmente contraditória” a abertura de novas frentes de exploração na Foz do Amazonas às vésperas da COP30, Nobre submete a política climática a um teste de consistência entre ambição e prática (Nobre, 2025a). Em setembro, reiterou a gravidade do momento — “nunca vivemos uma emergência climática como a de agora” (Nobre, 2025b). Em termos de sociologia política, observa-se a fricção entre narrativas de liderança verde e a inércia de matrizes fósseis, sinal de uma integração subordinada que converte promessas de transição em retórica compensatória (Nobre, 2025a; 2025b).

A financeirização da natureza — em especial via mercados de carbono — intensifica ambivalências. Investigações recentes registram sobreposições sistemáticas entre projetos geradores de créditos e áreas com concessões minerárias na Amazônia, corroendo adicionalidade, integridade climática e justiça territorial (Bispo, 2025). Em paralelo, relatório da Rede MTI/FGV propõe salvaguardas robustas para territórios coletivos, advertindo que, sem direitos no centro — demarcação, consentimento livre, prévio e informado, e governança comunitária — tais instrumentos arriscam subordinar populações a lógicas especulativas (Baptista et al., 2025). Em síntese, sem integridade e salvaguardas, o “colonialismo verde” reapresenta, sob nova linguagem, a velha estrutura de espoliação que a agenda climática alega combater (Bispo, 2025; Baptista et al., 2025).

Sob a ótica da justiça socioambiental, alimentar e sanitária, clima e vida cotidianas são indissociáveis. Como sustenta Abramovay, a ameaça contemporânea à segurança alimentar deriva menos da escassez do que do excesso: um regime produtivo que organiza desperdícios, difunde dietas de alto impacto e desestrutura o cuidado como princípio ordenador (Abramovay, 2024; 2025). Reconhecer a natureza como ator político — portadora de direitos e agência — desloca a questão de “recursos” para a de “sujeitos”, repondo a necessidade de políticas orientadas à reprodução social e ao conhecimento situado. Para a Amazônia, isso significa transições agroalimentares territorializadas, que articulem ciência e saberes locais, e um Estado capaz de coordenar crédito, compras públicas e infraestrutura do comum, com accountability social (Abramovay, 2024; 2025).

À luz desse quadro, a legitimidade da COP30 dependerá menos de comunicados diplomáticos e mais de sua capacidade efetiva de: (i) assegurar participação materialmente viável — logística, financiamento e voz — a povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, trabalhadores e periferias urbanas; (ii) direcionar investimentos para saneamento, mobilidade e habitação sob controle social, e não como “legados” abstratos; (iii) estabelecer linhas vermelhas4 compatíveis com a emergência climática, inclusive a rejeição de novas fronteiras fósseis; (iv) subordinar instrumentos de mercado a salvaguardas robustas e a direitos territoriais. Sem esses deslocamentos, prevalece a integração subordinada: uma vitrine verde que ritualiza a modernização dependente e naturaliza hierarquias antigas, em vez de instaurar uma integração democrática fundada na universalização de direitos (Fernandes, 1975).

Em síntese, a COP30 em Belém não será avaliada pela coreografia diplomática, mas por sua capacidade efetiva de reduzir vulnerabilidades historicamente produzidas. Ao escancarar contradições, a conferência pode inaugurar um ciclo de desenvolvimento sociobiodiverso assentado em quatro eixos: (i) participação popular com meios materiais de voz e decisão; (ii) universalização de infraestrutura básica; (iii) transições agroalimentares territorializadas; e (iv) coerência climática que estabeleça linhas vermelhas reais. Ausentes esses deslocamentos, reiterar-se-á o enredo conhecido: territórios fragilizados, populações precarizadas e promessas periódicas de redenção.

A Amazônia deve ser pensada a partir de suas realidades concretas e, sobretudo, de suas contradições. “Território amazônico” não é um vazio verde, mas uma construção social tecida por conflitos, assimetrias e múltiplas formas de uso da terra e dos comuns. O olhar internacional tende a reduzir a região à fauna e à flora; contudo, aqui vivem mais de 28 milhões de pessoas que dependem de políticas públicas consistentes e de estratégias de desenvolvimento capazes de assegurar dignidade, trabalho, renda e direitos. Em chave florestaniana, trata-se de substituir a integração subordinada — que naturaliza hierarquias — por uma integração democrática orientada à universalização de direitos (Fernandes, 1975).

Romper o “teto de vidro” da COP30 significa ir além da celebração da floresta em pé e enfrentar, simultaneamente, a questão social, econômica e institucional de um espaço frágil e potente. Desde a colonização, o Estado brasileiro tem tratado a Amazônia como celeiro e fronteira de apropriação primária, relegando a segundo plano as condições de vida de seus habitantes. Inverter essa lógica implica territorializar políticas, fortalecer economias da sociobiodiversidade, qualificar serviços públicos e instituir uma governança policêntrica com controle social, que reconheça a pluralidade de atores, modos de vida e projetos de futuro. Só assim a Amazônia deixará de ser periferia funcional e se afirmará como sujeito histórico da transição socioecológica.

Referências

ABRAMOVAY, R. A ameaça à segurança alimentar hoje é o excesso, não a escassez. Disponível em: https://ihu.unisinos.br/657058-ameaca-a-seguranca-alimentar-hoje-e-o-excesso-nao-a-escassez-artigo-de-ricardo-abramovay/. Acesso em: 1 out. 2025. IHU Unisinos

ABRAMOVAY, R. A natureza como ator político. Disponível em: https://catedrajc.fsp.usp.br/participacao/a-natureza-como-ator-politico-por-ricardo-abramovay/. Acesso em: 1 out. 2025.

ABRAMOVAY, R. Amazônia: por uma economia do conhecimento da natureza. São Paulo: Elefante, 2020.

AMORIM, Cecília Alves. Em Belém, cidade-sede da COP30, 10% da população vive em risco de inundações e alagamentos em meio ao crescimento urbano desordenado. Disponível em: https://infoamazonia.org/2025/07/01/em-belem-cidade-sede-da-cop30-10-da-populacao-vive-em-risco-de-inundacoes-e-alagamentos-em-meio-ao-crescimento-urbano-desordenado/. Acesso em: 05 out. 2025.

ANDREONI, Manuela. Brazil tackles COP30 hotel costs, under pressure from developing nations. Reuters, 16 jul. 2025. Disponível em: https://www.reuters.com/sustainability/cop/brazil-tackles-cop30-hotel-costs-under-pressure-developing-nations-2025-07-16/nobre.ghtml. Acesso em: 6 out. 2025.

BAPTISTA, Tainá Holanda Caldeira; LEÃO, Andrea; SILVA, Tarcísio Feitosa da; BRAGA, Jamilye; SILVA, Josimar Costa da; PINHEIRO, Márcia Cunha. Mercado de carbono em territórios coletivos na Amazônia: alertas e recomendações para a proteção de direitos. São Paulo: FGVces, 2025. 30p. Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/u1087/rede_mti_mercado_de_carbono_em_territorios_coletivos_na_amazonia-2025.pdf. Acesso em: 05 out. 2025.

BISPO, Fábio. Mais da metade dos créditos de carbono da Amazônia está ‘contaminada’ pela mineração. InfoAmazonia, 26 jun. 2025. Disponível em: https://infoamazonia.org/2025/06/26/mais-da-metade-dos-creditos-de-carbono-da-amazonia-esta-contaminada-pela-mineracao/. Acesso em: 05 out. 2025.

BOURDIEU, Pierre. The forms of capital. In: RICHARDSON, John (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood, 1986. p. 241–258.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 2022. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2022/primeiros-resultados-populacao-e-domicilios. Acesso em: 05 out. 2025.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Painel Pnad Contínua do Mercado de Trabalho. Disponível em: https://painel.ibge.gov.br/pnadc/. Acesso em: 05 out. 2025.

CONCERTAÇÃO PELA AMAZÔNIA. COP 30: Brasil inicia 2025 com expectativa para conferência do clima, mas postos-chave ainda não foram definidos. 7 jan. 2025. Disponível em: https://concertacaoamazonia.com.br/cop-30-brasil-inicia-2025-com-expectativa-para-conferencia-do-clima-mas-postos-chave-ainda-nao-foram-definidos/. Acesso em: 1 out. 2025.

DEHM, Julia. Beyond climate due diligence: fossil fuels, ‘red lines’ and reparations. Business and Human Rights Journal, Cambridge, v. 8, n. 2, p. 151–179, 2023. DOI: 10.1017/bhj.2023.30. Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/beyond-climate-due-diligence-fossil-fuels-red-lines-and-reparations/C2A2B2B586BD71B240CA91282DDB03CB. Acesso em: 7 out. 2025.

FERNANDES, F. Capitalismo dependente e luta de classes na América Latina. 9. ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.

KLEIN, Naomi. The Paris Climate Deal Will Not Save Us. The Nation, 12 dez. 2015. Disponível em: https://www.thenation.com/article/archive/the-paris-climate-deal-will-not-save-us/. Acesso em: 7 out. 2025.

LIMA, R. K. Nada de novo no Front: as contradições da COP 30. Le Monde Diplomatique Brasil, 12 mar. 2025. Disponível em: https://diplomatique.org.br/nada-de-novo-no-front-as-contradicoes-da-cop-30/. Acesso em: 1 out. 2025.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

NOBRE, C. COP30 não pode ser COP do petróleo, diz Carlos Nobre. Academia Brasileira de Ciências (ABC), 13 fev. 2025b. Disponível em: https://www.abc.org.br/2025/02/13/cop30-nao-pode-ser-cop-do-petroleo-diz-carlos-nobre/. Acesso em: 1 out. 2025.

NOBRE, C. Nunca vivemos emergência climática como a de agora, diz Carlos Nobre. Valor Econômico, 22 set. 2025. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/energy-tech-forum-2025/noticia/2025/09/22/nunca-vivemos-emergencia-climatica-como-a-de-agora-diz-carlos-nobre.ghtml. Acesso em: 6 out. 2025a.

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Trad. Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. In: CLACSO. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesse: 06 out. 2025.

REUTERS. UN boosts financial support to poorer countries attending COP30 amid hotel crisis. 17 set. 2025. Disponível em: https://www.reuters.com/sustainability/cop/un-boosts-financial-support-poorer-countries-attending-cop30-amid-hotel-crisis-2025-09-17/. Acesso em: 1 out. 2025.

SOUZA, Andre Luiz de; BEZERRA, Francisco Diétima da Silva; SCHNEIDER, Sergio; AQUINO, Joacir Rufino de. Da utopia de Chico Mendes à bioeconomia do século XXI. Le Monde Diplomatique Brasil, 5 ago. 2025. Disponível em: https://diplomatique.org.br/da-utopia-de-chico-mendes-a-bioeconomia-do-seculo-xxi/. Acesso em: 05 out. 2025.

THE GUARDIAN. UN holds emergency talks over sky-high accommodation costs at Cop30 in Brazil. 30 jul. 2025. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2025/jul/30/un-emergency-talks-sky-high-accommodation-costs-cop30-brazil. Acesso em: 1 out. 2025.

THE GUARDIAN. UN tries to limit staff going to Cop30 in Brazil due to high price of hotels. 16 set. 2025. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2025/sep/16/un-tries-to-limit-staff-going-to-cop30-in-brazil-due-to-high-price-of-hotels. Acesso em: 1 out. 2025.

VAINER, Carlos. Cidade de Exceção: reflexões a partir do Rio de Janeiro. In: Anais do 14.º Encontro Nacional da Associação Nacional de Planejamento, 2011. Disponível em: http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/193. Acesso em: 07 out. de 2025.

1 Andre Luiz de Souza édoutor em Sociologia, professor do IFAC – Campus Cruzeiro do Sul (AC) e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura, Alimentação e Desenvolvimento (GEPAD). E-mail: [email protected] – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2283-5274.

2 Francisco Diétima da Silva Bezerraé doutor em Economia, professor do IFAC – Campus Cruzeiro do Sul (AC) e membro do Grupo de Pesquisa e Extensão Agroecológica do Juruá (GPEAJ).

E-mail: [email protected] – ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9631-7939.

3 José Alfonso Klein é doutor em Ciências Sociais pela PUC-SP, professor da Unioeste – Campus Marechal Cândido Rondon (PR). E-mail: [email protected] ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2430-9523.

4 O termo “linhas vermelhas” é empregado na literatura jurídico-ambiental para designar limites substantivos não negociáveis à expansão fóssil e para orientar reparações climáticas (Dehm, 2023). No debate público, a expressão foi popularizada por movimentos de justiça climática na COP21 (Klein, 2015).

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

Parabenizo sinceramente os professores autores desta pesquisa pela profundidade, coragem e lucidez com que abordaram um tema tão relevante. O texto vai muito além das aparências — ele desnuda as contradições por trás dos discursos ambientais e traz à tona as desigualdades que ainda marcam a Amazônia e o Norte do Brasil.

É admirável ver educadores comprometidos não apenas com o ensino, mas também com a crítica social e a produção de conhecimento transformador. A pesquisa mostra que a verdadeira sustentabilidade não se constrói em vitrines internacionais, mas sim no reconhecimento das realidades locais, na valorização das populações amazônicas e na busca por justiça territorial.

Trabalhos como este inspiram reflexão e responsabilidade. Parabéns por contribuírem para que a educação continue sendo um instrumento de consciência, dignidade e mudança real.

Parabenizo sinceramente os professores autores desta pesquisa pela profundidade, coragem e lucidez com que abordaram um tema tão relevante. O texto vai muito além das aparências — ele desnuda as contradições por trás dos discursos ambientais e traz à tona as desigualdades que ainda marcam a Amazônia e o Norte do Brasil.

É admirável ver educadores comprometidos não apenas com o ensino, mas também com a crítica social e a produção de conhecimento transformador. A pesquisa mostra que a verdadeira sustentabilidade não se constrói em vitrines internacionais, mas sim no reconhecimento das realidades locais, na valorização das populações amazônicas e na busca por justiça territorial.

Trabalhos como este inspiram reflexão e responsabilidade. Parabéns por contribuírem para que a educação continue sendo um instrumento de consciência, dignidade e mudança real.