Frankenstein e as sombras da IA

O monstro de Shelley simboliza os perigos do progresso sem bússola ética. É fácil projetá-lo na inteligência artificial. Mas hoje as ameaças são outras: já não provêm de um monstro “natural” – e sim das ferramentas que as corporações aperfeiçoam para dataficar e controlar a sociedade

Publicado 05/11/2024 às 17:40 - Atualizado 23/12/2024 às 18:32

Por Hernán Poblete Miranda, da Estatégia Lationoamericana para Inteligência Artificial (ELA-IA)

“Tudo deve ter um princípio, para usar as palavras de Sancho, e esse princípio deve estar vinculado a algo que o precede. Os hindus afirmam que o mundo é sustentado por um elefante, mas fazem com que o elefante seja sustentado por uma tartaruga. A invenção, devemos admitir com humildade, não consiste em criar a partir do vazio, mas sim do caos; em primeiro lugar, é preciso dispor dos materiais; pode-se dar forma a substâncias amorfas e obscuras, mas não se pode conferir o ser à própria substância. Em todas as questões de descobrimento e invenção, mesmo naquelas que pertencem à imaginação, somos continuamente remetidos à história do Ovo de Colombo. A invenção reside nessa capacidade de apreender as possibilidades de um tema; e em poder moldar e formar as ideias por ele sugeridas.”

Londres, 15 de outubro de 1831.

*Introdução da autora para a edição de COLBURN AND BENTLEY, 1831, de FRANKENSTEIN: OU O MODERNO PROMETEU. Por Mary W. Shelley. Tradução de Francisco Torres Oliver.

Com a ascensão da inteligência artificial (IA) no cenário informativo, voltou a ganhar força a chamada “Síndrome de Frankenstein”: um fenômeno onde o medo das criações tecnológicas evoca paralelos com o monstro da obra da escritora inglesa Mary Shelley. É uma espécie de desconfiança ludita diante de qualquer tecnologia disruptiva, associada a preocupações sobre perda de controle e riscos éticos.

A inteligência artificial revive essa “síndrome” que atingiu seu auge na década de 1970, quando catástrofes econômicas globais e os impactos ambientais da tecnologia se tornaram visíveis. Hoje, algo semelhante é percebido — de maneira monstruosa — em fenômenos como a criação de deepfakes que manipulam o discurso político, a vigilância em massa, os assassinatos seletivos, a perseguição política, o roubo de identidade, fraudes direcionadas, entre outros usos nocivos.

Vivi a época de Pinochet e fui testemunha direta de como a informação era manipulada em fotografias publicadas nos meios de comunicação aliados ao regime para estabelecer narrativas e formar opiniões. Sabemos que Stalin, já nos anos 1930, apagava das imagens figuras eliminadas em suas purgas. Então, por que algo mais sofisticado não poderia acontecer hoje com a ajuda da inteligência artificial? A pergunta é legítima.

Frankenstein, escrito em 1818 por Mary Shelley, não é apenas uma obra precoce de ficção científica, mas um profundo reflexo das tensões éticas e filosóficas de seu tempo. A figura de Frankenstein simboliza os perigos de um progresso que avança sem uma bússola ética. A criatura que se volta contra seu criador representa o temor de que nossas próprias invenções tecnológicas possam escapar ao controle e, em última análise, se voltem contra nós. A obra se destaca pelo contraste entre forças opostas, espelhando a vida da própria autora. Nesse enredo sobre a essência humana, nos deparamos com dois homens em embate, onde um ameaça o outro, mas ambos carecem de plena consciência sobre sua capacidade de destruição mútua e do impacto que essa devastação exercerá sobre todos ao seu redor.

Mas será que essa figura alegórica, atualizada para o presente, poderia nos confrontar com os limites do progresso técnico em uma era em que automação, inteligência artificial e hiper-realidade ameaçam esvaziar de conteúdo as representações do humano?

Talvez não. Com a capacidade de manipular, reproduzir e amplificar representações da realidade, a IA redefine não só a estética de “como nos vemos” ou “como nos representamos” (look), mas também a estética de “o que” e “quem somos”. Nesse mundo de cascas vazias, onde a realidade se converte em uma repetição infinita de versões idealizadas, o próprio sujeito se desfaz. A identidade se dilui em um mar de dados e algoritmos, e o sentido se dissolve em uma sucessão de imagens desprovidas de autenticidade.

Graças à sociedade de consumo e ao seu artifício constante através do marketing, ultrapassamos todos os pressupostos emancipatórios da Modernidade (Baudrillard) por uma hiper-realização: não a realizamos – o que teria tido sentido –, mas a hiper-realizamos, extrapolando seus limites simbólicos para além de seu significado. Em vez de nos emanciparmos por sua realização plena, superamos a Modernidade ao esvaziá-la de sentido. A inteligência artificial ameaça aprofundar e ampliar essa condição. Hoje tudo é um estereótipo que remete a uma imagem idealizada, uniformizada e homogênea, um artifício – pronto para o consumo – do que poderia ter sido.

A casca sobressai no “como me vejo, me visto e me represento” em qualquer nova tecnologia amplificadora de aparências. Ela se prolifera na política e nas relações sociais. Passamos de uma época de concentração e monopólio do sentido para outra em que a polis se descentraliza e se distribui em múltiplos centros financeiros (Guattari) e onde o sentido se dissolve, tornando-se um exercício de controle através de tecnologias sutis e redes de poder (Deleuze). O sentido do ser se desfaz, transformando-se em algo onde o ser humano, finalmente, se torna dado (Floridi). Porém, a casca é plástica – nada tem de orgânico.

A analogia com o monstro imaginado por Shelley desperta a tentação de associá-lo ao nosso tempo, evocando uma dimensão aterradora e renovada. Na tentativa de criar vida artificial, Victor Frankenstein transgride a ordem natural, e sua criatura, repudiada e isolada, representa a consequência dessa transgressão: uma existência sem propósito, sem lugar na ordem do que é vivo. Da mesma forma, hoje enfrentamos o dilema da criação de “inteligências” que, ainda que carentes de vida, possuem um poder crescente sobre as estruturas social, política e cultural.

Nesse contexto, a “Síndrome de Frankenstein” emerge como um alerta e um lembrete de que, em nosso ímpeto de criar, precisamos da consciência acerca dos limites de nossa intervenção. A inteligência artificial nos oferece a possibilidade de transformar radicalmente nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, nos confronta com a pergunta fundamental: o que significa ser humano em um mundo de entidades artificiais que operam e decidem em função de algoritmos?

Mas a “Síndrome de Frankenstein” não consegue explicar a incerteza trazida pela inteligência artificial: vivemos em um tempo oposto ao de Shelley. A natureza, que no pensamento romântico era vista como a fonte do sublime e do transcendental, encontrava-se ameaçada pelo avanço inexorável do progresso industrial. Wordsworth, um dos poetas fundamentais do Romantismo, e amigo de Shelley, expressava sua preocupação com o impacto da industrialização na humanidade e na natureza, criticando a perda do sublime devido ao materialismo e à mecanização da vida – algo que Marx posteriormente contextualizou em seu conceito de alienação.

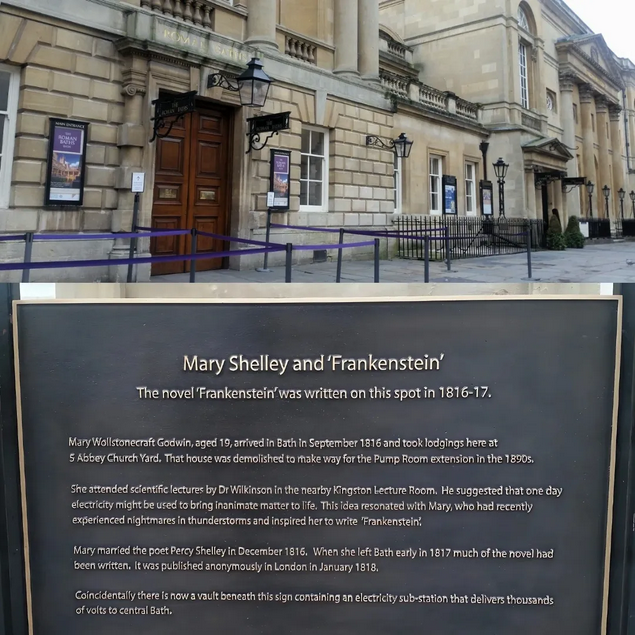

A Revolução Industrial não apenas transformou os modos de produção, mas também moldou a forma como autores como Shelley — uma mulher leitora e escritora, que vivia a 300 quilômetros da poluída Manchester, no antigo balneário romano de Bath — concebiam a humanidade, a natureza e a tecnologia. Enquanto os trens cruzavam os campos e as fábricas enchiam os céus de fuligem, filósofos e poetas daquele tempo questionavam a crescente alienação da humanidade frente à dominação das máquinas. Para muitos pensadores da época, a raiz do problema estava precisamente nesse “domínio” das máquinas.

Shelley, envolvida nesses debates, provavelmente tinha em mente autores como Rousseau e outros filósofos do Iluminismo, que acreditavam na bondade inata do ser humano, corrompido pela civilização. Esse olhar talvez ajude a explicar o aspecto mais perturbador da criação de Victor Frankenstein: o papel da ciência como potencial criadora de vida e a falta de empatia e responsabilidade moral em relação ao que se cria. Esse é o dilema ético central na obra de Shelley: quando a ciência e a tecnologia se despojam das considerações humanas, o que resta é um monstro — e ele habita não só a figura da criatura, mas a própria sociedade.

A monstruosidade de Frankenstein, apesar de sua origem baseada na incerteza capitalista industrial, não explica completamente a incerteza provocada pela inteligência artificial e seus possíveis desdobramentos. A IA não parece representar um monstro cuja principal característica seja sua animalidade, sua falta de consciência ou sua incapacidade de discernimento. Pelo contrário, a IA se configura como uma nova promessa emancipatória, cuja estética não está ligada às cidades contaminadas do século XIX nem às desgraças explícitas de crianças com silicose emergindo das minas de carvão de Bristol.

Hoje, a inteligência artificial e a “dataficação” da vida humana provocam que muitas das dinâmicas antecipadas por Shelley se manifestem através da “Síndrome de Frankenstein”. Nada poderia estar mais equivocado. As plataformas tecnológicas, que controlam cada vez mais aspectos da vida cotidiana, desde o trabalho até as relações sociais, não têm relação com os monstros do século XIX, mas com outras formas de monstruosidade. As crianças de Bristol foram substituídas pelas crianças de Gaza, vítimas de uma inteligência artificial que as identifica como terroristas por sua geolocalização, etnia, ou ainda, por usarem um keffiyeh.

A alienação de ontem é a autoexploração de hoje (Han), de modo que, embora a criatura de Frankenstein tenha sido criada ignorando as consequências, a inteligência artificial é mais o advento de uma nova alteridade no espaço das representações. A máquina do século XIX nunca foi representada como uma alteridade do trabalhador explorado, nem mesmo quando o movimento ludita surgiu em um contexto no qual os sindicatos estavam proibidos e perseguidos desde 1800.

A origem do movimento ludita remonta a 1779, quando, supostamente, um tecelão chamado Ned Ludd, em um acesso de fúria e em um prenúncio anti-taylorista, destruiu dois teares automáticos em Anstey, perto de Leicester, Inglaterra. O ato se tornou uma história popular, e sempre que uma máquina era destruída, dizia-se, em tom de brincadeira, ter sido “obra de Ned Ludd”. Quando o movimento ganhou força na década de 1810, os trabalhadores que destruíam máquinas para protestar contra a perda de empregos tomaram Ned Ludd como símbolo, criando a figura do “Capitão Ludd” ou “Rei Ludd” como líder mítico de sua causa. Esses atos, precursores de uma rejeição ao controle mecanizado do trabalho, foram vistos como uma defesa do trabalho artesanal (pré-moderno), não como uma reação a um “outro” com identidade própria.

Assim, o pressuposto subjacente à construção de sentido nas representações contemporâneas do “ser”, impulsionado pela ascensão da inteligência artificial, não é se estamos criando vida em sentido biológico (uma espécie de patchwork que ameaçará nossa existência), mas sim a promessa do advento de uma criatura com consciência própria, com identidade, um clone plástico da criatura humana que nos reduzirá a simulações computacionais construídas sobre uma base de correlações estatísticas sem nenhuma capacidade de fazer inferências lógicas para além de padrões superficiais.

Essa nova antropologia, que emerge da fusão entre o humano pós-industrial e o tecnológico hipermoderno, anuncia dilemas éticos inéditos e muito distintos daqueles que Shelley enfrentou em seu tempo.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.