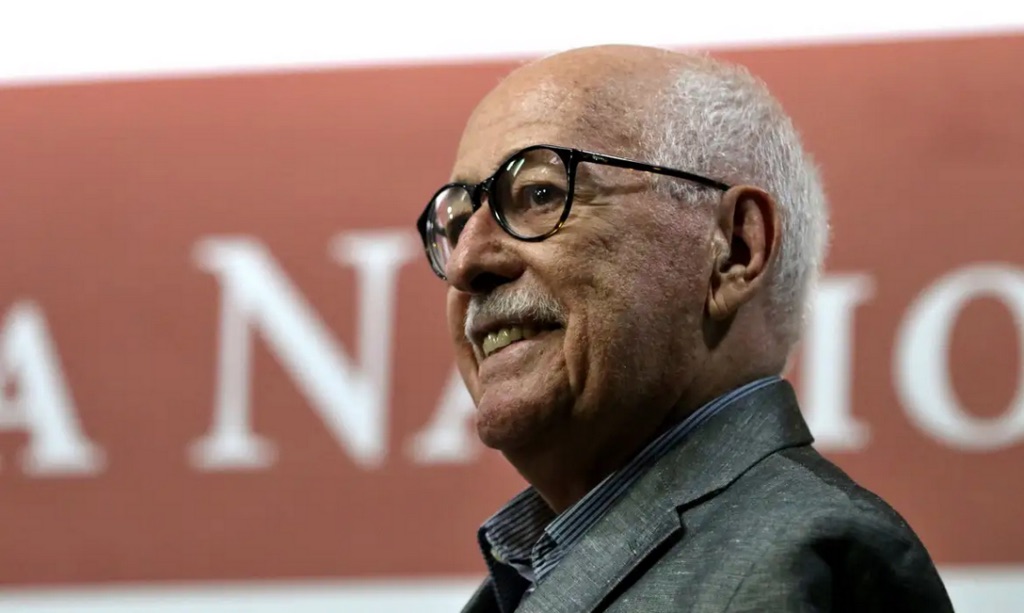

Silviano Santiago: O risco de vida que nos escreve

Em seu recém-lançado Grafias de vida – a morte, o crítico reflete sobre uma questão central em sua trajetória: como se inscreve, na literatura, música e arte, o corpo do autor? O livro é um convite a pensar a cultura a partir das vozes e seus lugares

Publicado 29/05/2024 às 16:01 - Atualizado 23/12/2024 às 19:26

Por Mario Cámara na coluna da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS)

Este texto foi originalmente publicado no Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS) com o título: “Resenha | Grafias de vida – a morte”. Para ler outros textos da BVPS por nós publicados, clique aqui.

Grafias de vida – a morte, o último livro de Silviano Santiago, contém treze ensaios, muitos deles escritos durante o isolamento forçado causado pela pandemia da Covid-19. São análises sobre Mário de Andrade, Ney Matogrosso, Graciliano Ramos, Lygia Clark, Adriana Varejão, João do Rio e também sobre Christa Wolff, Joan Didion, Petronio, José Revueltas e muitos outros escritores, artistas e músicos. Ao estudá-los e analisá-los por meio de entrecruzamentos e montagens complexos e criativos, Silviano mostra, mais uma vez, uma erudição que lhe permite transitar com elegância e astúcia pelos becos, luzes e sombras da cultura ocidental, sem deixar de refletir sobre o que significa pensar na América Latina, a partir dela e, especificamente no Brasil, a partir dele.

Precede o conjunto de ensaios um breve prólogo que destaca a sua própria velhice pensada como sobrevivência e, ao mesmo tempo, como alegria de sobreviver. Talvez por isso, e como complemento, Silviano apela para o conceito de “estilo tardio”, proposto pelo crítico Edward Said nos seus últimos ensaios. Obviamente, o estilo tardio está intimamente ligado ao fim de uma vida, de uma trajetória ou à iminência da morte. Se formos ao texto de Said, veremos, no entanto, que não há só um único estilo tardio, mas muitos. Desde o estilo tardio que coroa com plenitude um projeto estético, como em Rembrandt, Matisse, Bach ou Wagner, até o estilo tardio que desconcerta, como o de Ibsen em Quando nós os mortos despertamos, ou o de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que, já velho, escreve O Leopardo, produto da marginalização, do exílio e, num certo sentido, de viver num tempo anacrônico.

Assim, Grafias de vida – a morte obriga-nos a indagar sobre o estilo tardio de Silviano Santiago. Será que ele coroa com plenitude um projeto estético e crítico, ou nos surpreende e desconcerta? Estou inclinado a pensar que, nos últimos anos e a cada novo livro, Silviano nada mais faz do que coroar com plenitude sua trajetória crítica e ficcional. Tomemos, por exemplo, seu último romance, Machado, publicado em 2016, que encerra uma trilogia iniciada com Em liberdade (1981), seguido de Viagem ao México (1995). Nos três, como advertia no artigo “Em liberdade, Viagem ao México e Machado. Grafias de vida”, de 2016, Silviano discorda da ideia de autobiografia: o diário íntimo para Graciliano, em Em liberdade, o novel e o romance histórico para Antonin Artaud em Viagem ao México e a biografia, embora “invertida”, ou seja, da velhice, para Machado de Assis em Machado. Há apenas um ano, Silviano comprime ainda mais o seu trajeto e, numa entrevista ao Jornal de Letras, Artes e Ideias de Portugal, afirma: “Graciliano: corpo e prisão. Artaud: corpo e drogas. Machado: corpo e epilepsia”, trazendo, sem dar nomes, tanto a sua “fisiologia da composição” como suas “grafias de vida”. [Permita-me o leitor uma indiscrição: numa mensagem de e-mail, de 22 de abril de 2020, em plena pandemia, Silviano me escreve o seguinte: “tenho escrito alguns artigos para jornal e estou tocando lentamente um longo ensaio sobre questões de genética do romance. Retomo a noção de composição de Poe (filosofia da), de Valéry (vers donné), e de João Cabral (psicologia da) e tento desenvolver o que chamo de Fisiologia da composição (do romance). O corpo do autor está presente na composição e não apenas no(s) tema(s) desenvolvidos na narrativa”]. Novamente, grafias de vida.

Com Grafias de vida volta a ficar claro que, desde o começo da sua trajetória, Silviano opera numa espécie de espiral que se move em torno de temas e tópicos, num tipo de ajuste de contas retrospectivo, e, ao mesmo tempo, sempre trazendo algo novo. Relembremos, por exemplo, o início de Fisiologia da composição (2020), Em liberdade, livro hospedeiro do hóspede que é Memórias do cárcere:

o livro hóspede é espaçoso e ambiciona, no mundo, o lugar geográfico e físico ocupado pelo livro hospedeiro. Sub-repticiamente, o forasteiro se faz de executivo no gerenciamento da hospedaria. Responsabiliza-se não só pelo estilo literário do hospedeiro como também pela sua grafia-de-vida (p. 17).

Vemos a volta a um de seus autores-fetiche, também abordado em Grafias de vida, e a novidade do conceito de livro hóspede, que ajusta contas com o conceito de pastiche, que Silviano utilizara décadas antes para pensar Em liberdade.

Nesse trajeto espiralado, Grafias de vida também reformula outros conceitos centrais da sua produção inicial. Destaco apenas dois. Em vez do conceito de “suplemento”, que Silviano tomou de Derrida e usou em alguns de seus ensaios em Uma literatura nos trópicos (1978), fazendo uma torção pós-colonial, o que propõe agora é a figura do anacronismo crítico. Usado em “Quando saio de casa, piso o mundo” para analisar Paulicéia desvairada, de Mário de Andrade, e Esaú e Jacó, de Machado de Assis, e na “Viagem pelas viagens de Mário de Andrade”, o anacronismo crítico enfrenta o anacronismo geográfico e histórico e, ao contrário do conceito de suplemento, livra-o de uma obra específica para poder pensá-lo no vasto campo da cultura. De qualquer modo, em vez do conceito de “cosmopolitismo do pobre”, Silviano, inspirado em James Clifford, agora propõe o conceito de “cosmopolitismos discrepantes”. Tanto em “Sentimento de vida, sentimento de mundo” como em “Apenas uma literatura escrita em língua portuguesa”, o cosmopolitismo discrepante contribui para pensar os encontros e desencontros, os horrores e virtudes de culturas em viagem diaspórica que acabam se (des)encontrando, neste caso, no lugar que hoje chamamos Brasil. É como se o conceito lhe permitisse auscultar o espaço aglutinado dos cosmopolitismos pobres.

Silviano insiste e inverte o pensar tempo e espaço em novas formas. Devemos somar aos anacronismos críticos e cosmopolitismos discrepantes o aion, essa temporalidade inumerável dos gregos, as “acronologias” e “intermitências” que Grafias de vida nos propõe para pensar a São Paulo londrina de Mário de Andrade em “Minha Londres das neblinas finas…”, o vão, a brecha e as forças em contraposição que encontra em Hannah Arendt, em Kafka, em René Char, que lhe servem para encarnar esse menino sem passado de “À mesa, o lugar está posto. A cadeira está vazia (Divagação sobre a gênese de Menino sem passado)”, ou ainda, numa apropriação audaz e original do conceito de ancestralidade, que parece reforçar e afinar os encontros e desencontros dos cosmopolitismos discrepantes. Aqui, detenho-me a um momento para focalizar a leitura que Silviano faz de ancestralidade em “Quando saio de casa, piso o mundo”. Por meio de uma extensa e sinuosa análise que leva em conta as leituras dos ironistas franceses e ingleses de Machado, mas que não as considera suficientes para definir seu ceticismo, Silviano resgata a diáspora africana.

Machado de Assis descoincide da originária e original ancestralidade europeia. Descoincide também da originária e original ancestralidade indígena. Sua ancestralidade está para ser construída a partir de uma fratura na constituição do ser “brasileiro”. Nem europeu nem indígena (p. 117-118).

E logo depois, sustenta:

O ceticismo machadiano não vem só da época em que vive e do clima sociopolítico dominante. Vem-lhe também da diáspora africana e do berço humilde dos pais (p. 119).

A operação crítica que está em jogo aqui é extremamente complexa e incide profundamente nos debates identitários travados na cultura brasileira contemporânea que, em certas ocasiões, irrompem numa zona fortemente identitária. O Machado de Silviano emerge na descoincidência dessas duas ancestralidades e é aí que se deve ler seu “ser brasileiro”, nem europeu, nem indígena, embora talvez devamos dizer “nem totalmente brasileiro, nem totalmente indígena”, mas tampouco “totalmente africano”. Machado é brasileiro devido às diferenças e também à memória da diáspora. As diferenças não são apenas “nada”, enquanto diferenças, não ser totalmente algo, são configuradoras ativas de cultura, escrita e subjetividade. O estilo Machado emerge como “contra” e “com”.

Há um método Silviano, mas, como defini-lo? Não é exatamente genealógico nem filológico; consiste em destacar, iluminar uma imagem, um objeto, um fragmento, por exemplo, o buriti, e acompanhá-lo em Grande Sertão: Veredas, na Crônica da Casa Assassinada e no “Buriti perdido”, de Afonso Arinos, para que, por meio de iluminações recíprocas, produza leituras críticas fora de uma temporalidade linear. Silviano trabalha com montagem de imagens e palavras, trazendo-as à mesma mesa e pondo-as a dialogar ou a discordar. Sustenta a máxima borgeana de se sentir credor da cultura dita universal para submetê-la a um jogo de forças laborioso e detalhado. Como autor, Silviano se coloca numa brecha temporal, um lugar im-possível, esculpido entre Formiga, Paris e Novo México, infinito e interminável, que, descobrimos, é também nada menos que a nossa condição latino-americana, abordada em “Sentimento da vida, sentimento do mundo”, clássico instantâneo com o qual, é claro, começa o livro.

Nos ensaios de Grafias de vida os materiais culturais são tensionados de modo a tornar inoperantes os lugares designados pelos relatos eurocêntricos. Em “Viagem pelas viagens de Mário de Andrade”, Silviano ensaia um raciocínio que quero resgatar para concluir esta resenha. Define Antonio Candido como discípulo antagônico de Mário de Andrade que inaugura um novo lugar para o saber literário, mais circunscrito à universidade, mais scholar. No entanto, adverte Silviano, foi graças a Mário de Andrade que Antonio Candido pôde reconhecer a alta qualidade de uma ensaística, amadora ou diletante, cultivada pelos mais notáveis intérpretes brasileiros. Candido reconhece-a, mas não parece poder ou querer continuar essa tradição. “O mestre”, informa Silviano sobre Mário de Andrade, “é o último de uma época em que a vida literária foi o alicerce do saber que ainda não era ‘formado’ pelo saber universitário europeu, de ambição científica” (p. 278-279). Pergunto-me se Silviano Santiago não recolhe, obviamente com muitas diferenças, a herança de Mário de Andrade, essa sabença que facultou tanto ao autor de Pauliceia desvairada quanto ao nosso autor de Grafias de vida, uma (de)formação constante. Pergunto-me se não deveríamos inscrever Silviano na tradição dos inadequados e dos descoincidentes, termos com os quais define Mário e Machado. No entanto, herdar pode não advir de um testamento e, então, seria preciso inventá-lo. A cada livro, Silviano vai ajustando sua própria herança e inventando seu próprio testamento, imaginariamente composto pelas vozes, dissonantes entre si, de Graciliano e Machado, de Mário e Drummond, entre tantas outras. Nesse testamento, que podemos chamar Grafias de vida – a morte, nos deparamos com formas de vida singulares, com suas grafias, e navegamos por entre montagens históricas de longa duração, anacronismos críticos, intermitências e cosmopolitismos discrepantes para continuar pensando a nossa condição de pan-americanos de áfricas utópicas.

*Texto traduzido do espanhol por Alcida Rita Ramos, com revisão de Andre Bittencourt.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras