Whitaker, o banqueiro keynesiano de Getúlio

Na década de 1920, rezava-se a fé no Estado mínimo. Mas veio a Grande Depressão. Foi então, após a “revolução” de 1930, que um oligarca interveio para reativar a circulação da riqueza no país. Haddad e Galípolo o imitam, mas com os sinais trocados

Publicado 07/05/2025 às 16:18

Por Lincoln Secco, em A Terra é Redonda

Na teologia econômica da década de 1920 rezava-se por Estado mínimo, superavit orçamentário e até Banco Central Independente. Missionários estrangeiros, como Otto Niemeyer, visitavam o Brasil para convencer nossos governantes de que os interesses britânicos eram universais. E as visitas eram realmente chamadas de “missão”. No entanto, um colapso mundial abalou aquela fé.

A crise de 1929 derrubou os preços pagos ao produtor do café brasileiro pela metade, mas o Brasil manteve os níveis de emprego, ainda que destruindo os frutos da produção. O espírito pragmático do governo brasileiro rendeu-se às necessidades econômicas e não aos dogmas liberais da época.[i] Como isso foi possível?

Para Celso Furtado, a política adotada, “conscientemente ou não” (destaca ele) deslocou o centro dinâmico da economia das atividades agroexportadoras para o mercado interno. Celso Furtado disse que o importante é que o valor do produto que se destruía era menor do que o montante da renda que se criava e que estávamos fazendo o que Keynes preconizaria anos mais tarde.[ii]

A capacidade de importar caiu pela metade na maior parte dos países da América Latina, o que, segundo Maria da Conceição Tavares, os obrigou a restringir importações, comprar excedentes e financiar estoques, visando equilibrar a balança de pagamentos. O efeito foi a manutenção da renda interna e o estímulo ao “desenvolvimento para dentro”. Surgiu um novo modelo de desenvolvimento em que a variável externa (exportações) perdeu importância para a endógena (investimento).[iii]

Críticas liberais

Não é consensual essa leitura. Carlos Peláez afirmou que a maioria dos fundos para a compra de estoques de café originou-se de impostos de exportação sobre o setor cafeeiro, o que não pode ser considerado um mecanismo anticíclico keynesiano,[iv] pois a renda gerada pelos gastos governamentais com a compra do café foi destruída pelo efeito multiplicador negativo dos impostos com os quais foi financiada a aquisição.

Mas então como explicar a mudança estrutural da economia?

Registrou-se incremento da base monetária, deficit orçamentário, desvalorização cambial e aumento da oferta de crédito. O resultado foi que num país que era agrário até a Revolução de 1930, o valor da produção industrial igualou o da agricultura 4 anos depois[v]. Entre a década de 1920 e a de 1940 a participação da indústria no produto aumentou muito, embora não haja estatísticas precisas. A depender do cálculo, a indústria de transformação atingiu 16,5% em 1947 quando o Brasil adotou o Sistema de Contas Nacionais[vi]. Outros apontam uma participação pouco maior ou menor, mas é indubitável que a indústria de transformação se tornou relevante no período.

Não foi nenhuma Revolução Industrial. Segundo Marcelo Abreu a produção de bens salário, que correspondia em 1919 a cerca de 80% do total do valor adicionado industrial, ainda era 70% ao final da década de 1930.[vii] Ainda assim, em 15 anos de Era Vargas, o país era outro.

Após a Revolução de 1930, a entrada de interesses industriais e trabalhistas no aparelho de Estado não deslocou as oligarquias, mas criou um clima favorável à industrialização[viii]. Se esta foi produto de uma crise que exigiu a redefinição do Estado, por outro lado havia uma forma mentis pragmática, capaz de se adaptar às novas exigências.

A ideologia dominante na Primeira República era liberal, mas o cientificismo e o culto do progresso dele decorrente implicava maior aderência ao concreto. A troca desigual, por exemplo, já era percebida pelos nacionalistas como Amaro Cavalcanti.[ix] A tendência histórica de declínio do preço do café era nítida. A demanda era pouco elástica à variação do preço. Nos EUA entre 1920 e 1929 a renda real per capita aumentou 35% e o consumo do café ficou estável em torno de 12 libras per capita.[x] Na depressão os preços caíram 40%, mas o consumo per capita era só 12,5 libras em 1933.

A solução proposta pelo capitalista Alexandre Siciliano para manter a produção elevada de café tinha sido, a partir de 1906 (Convênio de Taubaté), a criação de um estoque regulador financiado com empréstimo estrangeiro. Não existia nenhuma inversão líquida na economia, “pois o que se investia dentro do país, acumulando estoque, se desinvestia no exterior, contraindo dívidas”.[xi] É como se uma firma estrangeira tivesse pago adiantado e adiado o transporte. O estoque servia para manter o investimento no plantio.

Depois da Revolução de 1930 a situação muda.

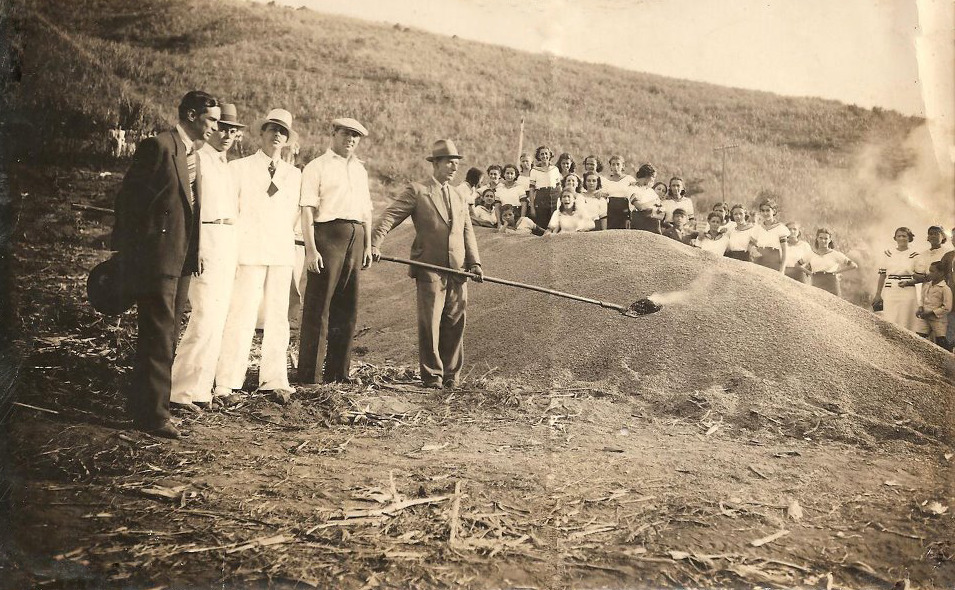

José Maria Whitaker

Um dos executores da mudança estrutural da economia nada tinha do Physique du rôle do revolucionário. Era paulista e banqueiro.

José Maria Whitaker (1878-1970) enriqueceu em banca advocatícia, na comercialização de café e como financista. No Governo Epitácio Pessoa assumiu a direção do Banco do Brasil. Na época, nenhum banco oferecia crédito abundante no país. Descontava-se uma letra de câmbio em 90 dias e o banco aguardava esse prazo para receber o que emprestara em prestações[xii]. Whitaker estimulou a rede bancária nacional ao criar a Carteira de Redescontos do Banco do Brasil[xiii]. Acabou por abandonar o governo, sendo alvo de críticas dos membros de sua própria classe.

Em 1930 assumiu a pasta da fazenda. Definia-se um liberal preocupado com o “equilíbrio dos orçamentos”. Embora do Partido Democrático, ele era descomprometido com a Revolução de 1930. Chamado por Vargas para o ministério a fim de aplacar os paulistas, procurou antes de tudo socorrer os cafeicultores. Porém, notou que, antes, a redução da oferta de café era efetuada pela sua retenção nos entrepostos internos, mediante gastos do governo oriundos de empréstimos estrangeiros[xiv]. Contudo, a situação em 1930 era de estagnação econômica que afetava não só os fazendeiros, mas colonos, pequenos comerciantes, atacadistas e importadores.

A deliberação de compra do café ocorreu numa reunião entre José Maria Whitaker, Juarez Távora, o presidente do Banco do Brasil Mario Brant e Getúlio Vargas a 29 de dezembro de 1930. Por aconselhamento de “um dos nossos mais inteligentes commerciantes de café” foi imposta uma sobretaxa à saca de café exportado para financiar a compra dos estoques e queimá-los para liberação das safras futuras. Mas isso foi só um paliativo. Teria que haver novas medidas.

José Maria Whitaker não abandonava a profissão de fé liberal: “Seu objetivo principal era restituir aos lavradores a livre disposição de suas safras, e acabar com as intervenções nos mercados de café”. Ele tentou financiar a compra com impostos, cortar gastos estatais, evitar emissão de moeda. Sem sucesso.

Pragmatismo

Inicialmente José Maria Whitaker desejava tão somente salvar a lavoura do café e evitar os fantasmas que assustavam qualquer liberal: déficit orçamentário, aumento de impostos e emissão monetária. Só que ele violou na prática os seus princípios. Podia não tê-lo feito, afinal a crise de 1930 não teve a mesma saída por parte de todos os governos latino americanos. Sem perder de vista seu interesse privado e os de sua classe, percebeu que era necessário combiná-los a uma visão de conjunto do país.

“Sem emissões e sem augmento de tributação”[xv] era o lema de José Maria Whitaker, mas suas intenções esbarraram nos fatos. Ele abriu um crédito no Banco do Brasil de 150 mil contos para a compra de café. Ele também retomou a carteira de redescontos do Banco do Brasil para aumentar a oferta de crédito pelos bancos.

Como o orçamento foi deficitário, José Maria Whitaker propôs a redução simbólica de despesas (de salário do presidente e de ministros, de uso de automóveis, dispensa de funcionários, maior controle de aposentadorias de funcionários etc.). Obras de construção foram adiadas e o imposto sobre o consumo aumentou. Houve aumento da faixa de isenção do imposto de renda, aumentando o limite de 6 para 10 contos, liberando-se 50 mil contribuintes.[xvi]

Pode parecer contraditório. E era. Porque se tratava de um político prático em constante tensão com seus princípios. José Maria Whitaker tinha consciência dos resultados de sua política, continuada sem ele após seu pedido de demissão em novembro de 1931. Ele acentuava claramente a recuperação da demanda efetiva, o aumento do emprego e o crescimento industrial.

José Maria Whitaker uma vez mais colheu as críticas de sua própria classe, cuja racionalidade microeconômica lhe impedia de ver no Governo a salvação da lavoura e da economia como um todo. Mesmo aninhado de novo entre os próceres paulistas de 1932, ele não se arrependeu da obra. Em relatório de 4 de fevereiro de 1933, jactou-se que o café novo exportado “deu vida nova à nossa economia”: “O commercio reanimou-se, as industrias movimentaram-se, desappareceram os sem trabalho”, os juros caíram de 12% a 5% na praça do Rio de Janeiro e os negócios da bolsa de São Paulo excederam em 50% o ano anterior.[xvii]

A obra

Em resumo, José Maria Whitaker comprou café para destruir, mas como não havia maneira de contrair dívida externa para financiar essa operação (devido à crise internacional), ele expandiu o crédito. “A situação seria totalmente distinta caso a acumulação de estoque fosse financiada com a expansão de crédito” diz Celso Furtado[xviii], devido ao efeito multiplicador. A renda acrescida seria habitualmente gasta com importados, mas como o mercado mundial estava em crise, o Brasil não tinha divisas para isso.

Com poucas reservas cambiais e muita procura, o cruzeiro perdeu poder aquisitivo[xix]: “Ao manter-se a procura interna com maior firmeza que a externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a oferecer melhores oportunidades de inversão que o setor exportador”.[xx] A renda foi mantida elevada e a capacidade para importar baixou. Celso Furtado chama isso de deslocamento do centro dinâmico. Isso resulta na substituição de importações.

José Maria Whitaker primeiramente socorreu os cafeicultores, base de suas relações sociais e, indiretamente, de sua riqueza. O interesse privado o moveu. Em seguida, foi motivado pela importância da cafeicultura não só para os fazendeiros, mas para o conjunto da economia. Ele sabia que outros grupos sociais como o comércio, os bancos e a indústria necessitavam da reativação da circulação de riqueza na economia.

José Maria Whitaker era um banqueiro liberal no sentido da elite paulista daquele tempo: federalista, contra o centralismo e defensor da intervenção do Estado apenas em favor dos de cima. Liberalismo que não excluía grande plasticidade hermenêutica na interpretação da democracia. Em 1930 foi centralista, intervencionista e autoritário.

E não é paradoxal que em 1932 tivesse sido coerente com sua classe, organizando a campanha pelo ouro para o bem de São Paulo. Voltou à sua grei. E pouco depois, lá estava sua classe fundando a USP e exigindo a mais intensa repressão aos trabalhadores em nome do anticomunismo. Violência que a inteligência uspiana de tinturas críticas costuma atribuir apenas ao Estado Novo[xxi].

Depois de tudo

Em 1955, José Maria Whitaker reassumiu o Ministério da Fazenda no governo de Café Filho e procurou fazer uma gestão ortodoxa. No entanto, naquelas circunstâncias excepcionais de 1930, ao procurar salvar os cafeicultores, percebeu sua política teria outros desdobramentos econômicos positivos.

O mundo pós crise de 2008 abriu alternativas para a semi-periferia. Mutatis mutandis, tanto quanto em 1929. Mas as oportunidades precisam ser aproveitadas. Não necessariamente por declarados socialistas, mas por dirigentes imbuídos de interesse nacional.

Obviamente que há forte oposição, afinal não precisa muito para um governo incomodar o capital, mesmo quando o favorece. Basta ler as investidas maldosas do ex ministro Armínio Fraga contra a política de valorização do salário mínimo.

Sem um partido popular, mesmo que alguns de seus expoentes não sejam mais de esquerda, novas propostas não têm aderência ao real. Mas sem combate ao neoliberalismo (disfarçado em realismo político) podemos perder mais que um governo.

Fernando Haddad e o ungido Gabriel Galípolo imitam José Maria Whitaker. Mas com sinal trocado. Afinal, cada um só pode decepcionar a classe social que deveria representar. Enquanto Gabriel Galípolo sobe juros, Fernando Haddad viaja aos EUA para vender nossa futura infraestrutura digital. A periferia de hoje dispensa missões, pois a crença é inabalável.

Se conselhos fossem úteis, eu daria um: sacrifique sua ideologia para fazer história. Se um banqueiro conseguiu, por que não um intelectual?

Lincoln Secco é professor do Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de A Revolução dos Cravos: Economias, Espaços e Tomadas de Consciência (1761-1974) (Ateliê Editorial). [https://amzn.to/3S476E6]

Notas

[i] Uma versão mais acadêmica desse texto foi publicada no Boletim Maria Antonia, do Gmarx – USP. Agradeço a Gilberto Maringoni pela leitura.

[ii] Furtado, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, p. 275.

[iii] Tavares, Maria C. Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1972, pp.36-7.

[iv] Peláez, C. História da Industrialização Brasileira. Rio de Janeiro: APEC ed, 1972, p.50.

[v] Carone, E. A República Nova. São Paulo: Difel, 3 ed, 1982, p.82.

[vi] Morceiro, Paulo. “Influência metodológica na desindustrialização brasileira”, https://www.scielo.br/j/rep/a/4HDjr3pgty8TcpJVPQnQx5g/

[vii] Abreu, Marcelo P. A economia brasileira 1930-1964. Rio de Janeiro: PUC (https://www.econ.puc-rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/td585.pdf).

[viii] Para alguns isso já estava no programa da Aliança Liberal e na ideia moderada de diversificação da produção e de complementaridade de atividades industriais e agrícolas Fonseca, Pedro C. D. “A Revolução de 1930 e a Economia Brasileira”. Economia, Brasília(DF), v.13, n.3b, p.843–866, set/dez 2012.

[ix] Remeto à leitura da tese de doutorado de Cristiano Addario Abreu no Programa de História Econômica da USP.

[x] Furtado, op. cit., p. 265.

[xi] Furtado, op. cit., p. 277.

[xii] A letra de câmbio, sendo a “permuta de dinheiro presente por dinheiro ausente” ou “dinheiro presente por dinheiro futuro”, na sintética definição de Whitaker, é uma operação de crédito. Assim, faltavam capitais e estímulo para os empréstimos e os de maior vulto precisavam ser feitos por bancos ingleses (os big five, os cinco maiores do mundo). Whitaker, J.M. Letra de Cambio. São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva & Cia., 1928, p.11. Exemplar do autor.

[xiii] Fonseca, Gondin da. José Maria Whitaker, o Patriarca dos Bancos Nacionais. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 3 ed., 1969, pp.24-5. O redesconto é o empréstimo do Banco Central aos demais bancos a dada taxa. Aumentando ou diminuindo a taxa, o Banco Central controla a liquidez na economia. Se os bancos tomam dinheiro com menos custo, eles tendem a oferecer mais crédito para o mercado.

[xiv] Mais tarde, efetuou-se a expropriação temporária.

[xv] Whitaker, J. M. O Milagre de Minha Vida. São Paulo: Hucitec, 1978, pp. 183 e 185.

[xvi] Whitaker, J. M. O Milagre de Minha Vida. São Paulo: Hucitec, 1978, pp. 176-203.

[xvii] Id. ibid., p. 180.

[xviii] Furtado, C. Op. cit., p. 279.

[xix] Veja-se Dillard, Dudley. A Teoria Económica de John. Maynard Keynes. São Paulo: Pioneira, 1964.

[xx] Furtado, C. Op. cit., p. 281.

[xxi] Uma nova leitura do Estado Novo a partir das lutas da classe trabalhadora resultará da vasta pesquisa empírica do historiador Fernando Sarti Ferreira, por ora publicada parcialmente em artigos especializados.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.