Quando a cidade apaga os animais de sua história

Estudo mostra como espécies não-humanas foram apartadas do planejamento urbano, sempre associadas à ideia de contágio, sujeira e desordem. E sugere: pensar em cidade multiespécie é vital para a saúde pública e desacelerar a crise climática

Publicado 07/08/2025 às 18:32 - Atualizado 08/08/2025 às 13:50

Por Jean Silva, no Jornal da USP

Em dissertação de mestrado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design (FAU) da USP, Carolina Simon defende como a negação da presença animal se disseminou no imaginário social com foco no impacto do combate às zoonoses. A pesquisadora analisa, em material iconográfico, o tratamento dispensado aos animais no contexto das transformações urbanas da cidade de São Paulo às práticas sanitárias na primeira metade do século 19 até os dias atuais. A partir dessa investigação, ela busca responder e promover o reconhecimento da vida animal no meio urbano por uma perspectiva mais consciente dessas interações.

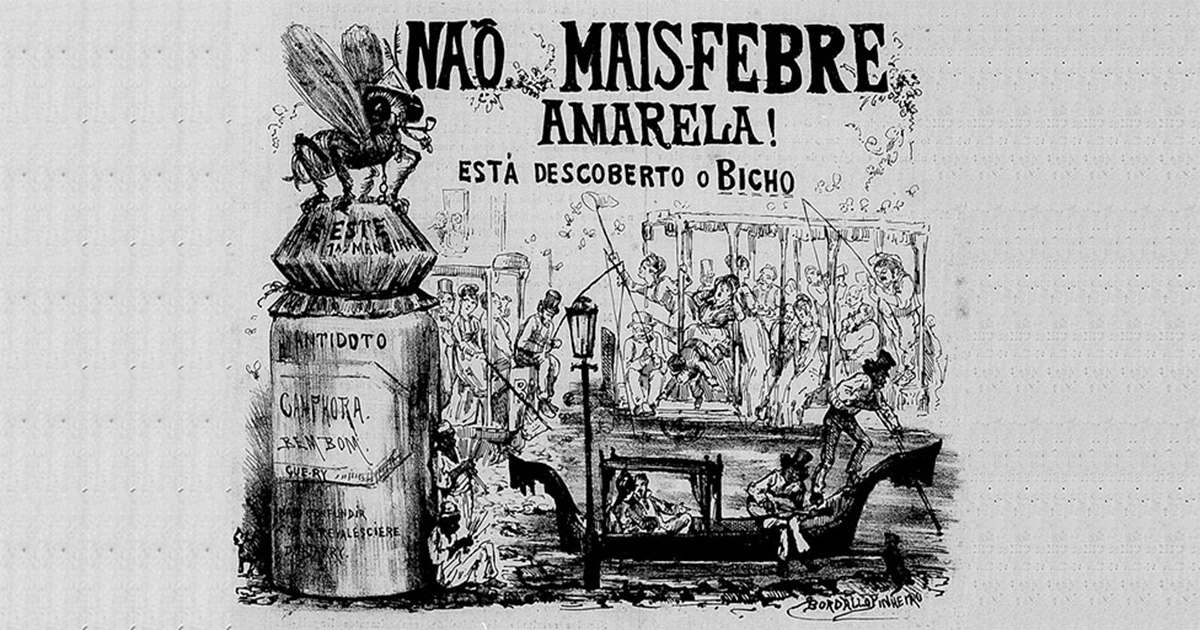

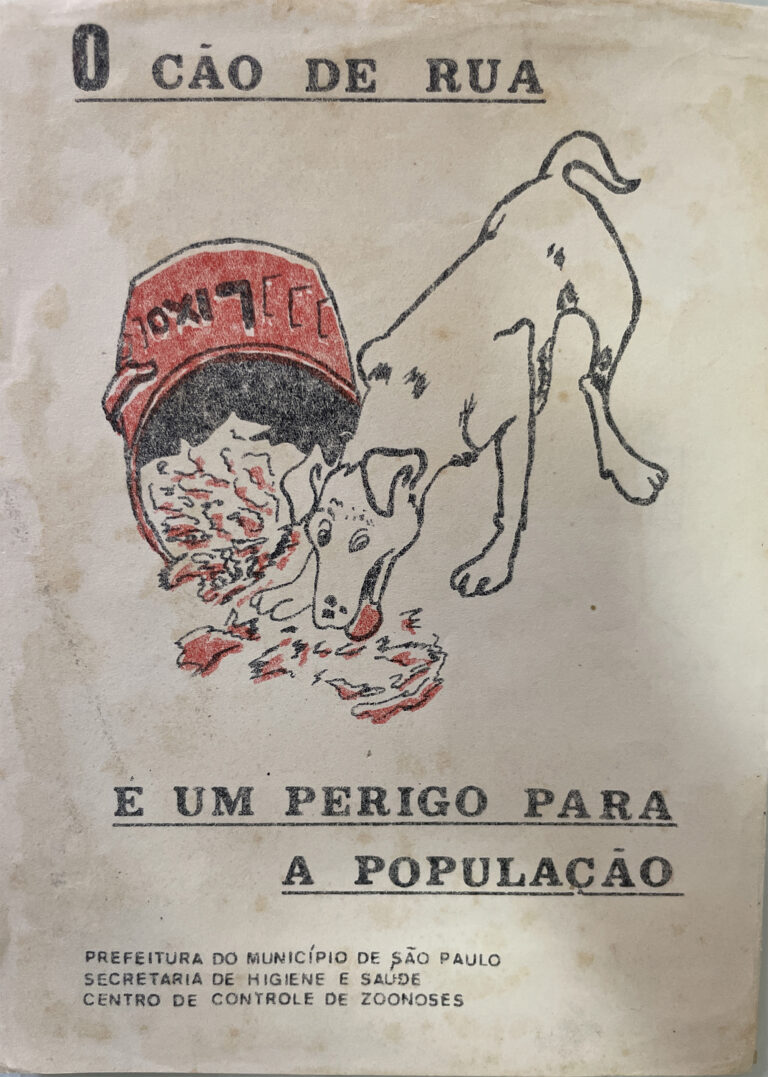

A pesquisadora combinou um levantamento teórico-histórico com uma análise iconográfica de materiais de acervos, como o da Cinemateca Brasileira, da Fundação Biblioteca Nacional, do Instituto Moreira Salles (IMS), do Museu da Imagem e do Som (MIS), além de jornais e revistas dos acervos da Biblioteca de Saúde Pública da USP e do Instituto Pasteur de São Paulo (IPSP). Ela identificou uma ausência sistemática do papel dos animais (como mulas, cavalos, cães) na história urbana e na memória pública, e um imaginário urbano que associa os animais — sobretudo os “indesejáveis” (baratas, ratos, pombos) ou que se adaptam a ambientes urbanos — à ideia de contágio; ou seja, sujeira, doença e desordem.

Carolina Simon defende ser possível estabelecer uma convivência mais equilibrada, diferente de uma lógica histórica de dominação humana sobre as vidas animais. A concepção de uma comunidade multiespécie se apresenta como um desafio urbanístico. “As abordagens higienistas tiveram um impacto profundo no processo de modernização da cidade e afetaram significativamente as relações entre humanos e animais, muitas vezes de forma negativa, distanciando a visão sobre os animais no meio urbano”, explica.

Ela destaca, por exemplo, a contribuição dos cavalos e mulas ao abrirem caminhos, no início da urbanização, como invisibilizada e fundamental para posterior construção de ruas.

“Não apenas excluíram-se espécies consideradas incômodas ou perigosas. O distanciamento supostamente positivo teve efeito oposto, pois não controlamos adequadamente as zoonoses relacionadas aos animais” – Carolina Simon

O conceito de “besta”, resgatado de tradições filosóficas e literárias, mostrou-se um elemento estruturante na diferenciação simbólica entre humanos e não humanos, sustentando a exclusão animal em nome da civilização e da razão.

“A ruptura entre natureza e cultura se consolida no processo de modernização das cidades, especialmente quando há uma necessidade de controle maior. Nesse contexto, a imagem do animal como besta se fortalece, principalmente devido à associação com perigo e doenças”, detalha pesquisadora ao Jornal da USP.

Os ratos, por exemplo, associados à peste bubônica, tornaram-se símbolo duradouro de contaminação. Consolidou-se a ideia de que esses animais representam ameaça à saúde pública. Para ela, essa estigmatização revela não apenas uma resposta sanitária, mas uma construção simbólica que legitima a marginalização dos não-humanos no projeto urbano. Assim, conforme sua defesa, integrar os animais à história urbana é uma necessidade urgente diante das crises socioambientais e sanitárias, o que implica repensar o espaço urbano, suas normas e hierarquias.

Da história à iconografia

No eixo teórico, foram analisados conceitos-chave como a relação entre humanos e animais, a noção de contaminação e o discurso higienista, na figura da “besta”. Essa fundamentação teórica permitiu contextualizar historicamente as práticas de controle das zoonoses e suas implicações na exclusão dos animais do espaço urbano. A chamada era do saneamento, marcada por intervenções higienistas a partir do século 19, foi decisiva. Ao mesmo tempo em que buscava controlar epidemias, esse movimento consolidou a ideia de que certos animais são inimigos.

Segundo ela, trata-se não apenas de uma política de saúde pública, mas de um projeto de cidade que exclui o que não se encaixa no ideal de civilização e progresso. A perspectiva da pesquisadora foi voltada às ações higienistas. Ainda assim, reconhece o papel da fundação da União Internacional Protetora dos Animais (Uipa), em 1895, a partir da contrariedade às crueldades contra mulas e cavalos nas cidades da época como importante para o avanço dos direitos desses animais. Carolina destaca que a invisibilidade do material analisado não é acidental, mas resultado da visão que subordina e reduz os animais ao papel de ferramentas de trabalho. A análise iconográfica realizada revelou como essa exclusão também está refletida na memória visual da cidade.

Cidade multiespécie

O conceito de cidade multiespécie parte do reconhecimento de que o espaço urbano não é — e nunca foi — exclusivamente humano. Para Carolina Simon, pensar a cidade a partir de uma perspectiva de convivência entre humanos e animais não-humanos significa romper com a lógica histórica de dominação e exclusão dos animais, abrindo espaço para uma convivência que considere as múltiplas formas de vida presentes no ambiente urbano.

“Se continuarmos sem trazer esse debate para o campo da arquitetura e do urbanismo, fica praticamente impossível pensar em uma cidade que acolha e possa viver em harmonia com todas essas espécies”, afirma.

Essa convivência, segundo ela, não deve ser pensada de maneira ingênua ou apenas simbólica. A cidade multiespécie exige revisão de políticas públicas, reconfiguração de espaços e enfrentamento de tensões entre humanos e animais. Carolina alerta para a necessidade de compreender que o incômodo causado por espécies como capivaras ou pombos nas grandes cidades é, muitas vezes, consequência direta da ação humana.

“Se esse descontrole nos incomoda tanto, isso tudo é reflexo das nossas ações. Mexemos no espaço urbano de uma maneira que retira essas espécies de seus hábitats naturais”, observa.

O professor Vladimir Bartalini, professor na FAU e orientador da dissertação, explica que, embora um parque urbano não seja um ambiente totalmente natural, ele oferece condições favoráveis para o equilíbrio entre as espécies, graças à presença de água, vegetação e diversidade, contribuindo para a manutenção da biodiversidade urbana. “Aumentar o número de parques, arborização e áreas úmidas na cidade pode mudar a perspectiva sobre a convivência com a natureza”, destaca Bartalini.

“Embora possam se preocupar com a proliferação de certas espécies, é importante reconhecer oportunidades para o equilíbrio e a coexistência entre as espécies” – Vladimir Bartalini

Os pesquisadores propõem repensar o papel dos animais, não mais como intrusos, mas agentes que moldam o espaço e compartilham a cidade. Essa reconfiguração implica revisar os próprios fundamentos da cidade moderna. O professor acrescenta: “A visão ecológica é fundamental, mas não é suficiente. É preciso complementá-la com uma visão poética, que transforma o comum em algo novo e revelador. Ela nos permite ver e viver a cidade de uma maneira única e profunda, superando a visão meramente funcional e ecológica”.

A dissertação intitulada A relação humano-animal e o combate às zoonoses no imaginário urbano pode ser acessada clicando aqui.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras