Porque reencontrar Edward Said

Diante da catástrofe em Gaza, lições do intelectual palestino para “falar a verdade ao poder”. Seus escritos e conferências desafiaram o senso comum, mesmo quando este parecia pender em favor da “paz”. Suas análises desmascararam as ficções oficiais. O que ele diria, hoje?

Publicado 29/09/2025 às 17:14 - Atualizado 29/09/2025 às 17:17

Por Rafael Domingos Oliveira, no Blog da Boitempo

“Ainda acredito que é nosso papel procurar a paz com justiça para fornecer uma visão alternativa ao sionismo, uma visão baseada na igualdade e na inclusão, em vez de no apartheid e na exclusão. […] Para o nosso próprio bem, devemos elevar-nos acima do fracasso do sionismo e continuar a articular nossa mensagem de paz com justiça. Mesmo que o caminho pareça difícil, ele não deve ser abandonado. Se qualquer um de nós for eliminado, dez outros devem tomar o seu lugar. Essa é a marca genuína de nossa luta, e nem a censura nem a simples cumplicidade covarde podem impedir seu êxito.”

— Edward W. Said, Cultura e política.

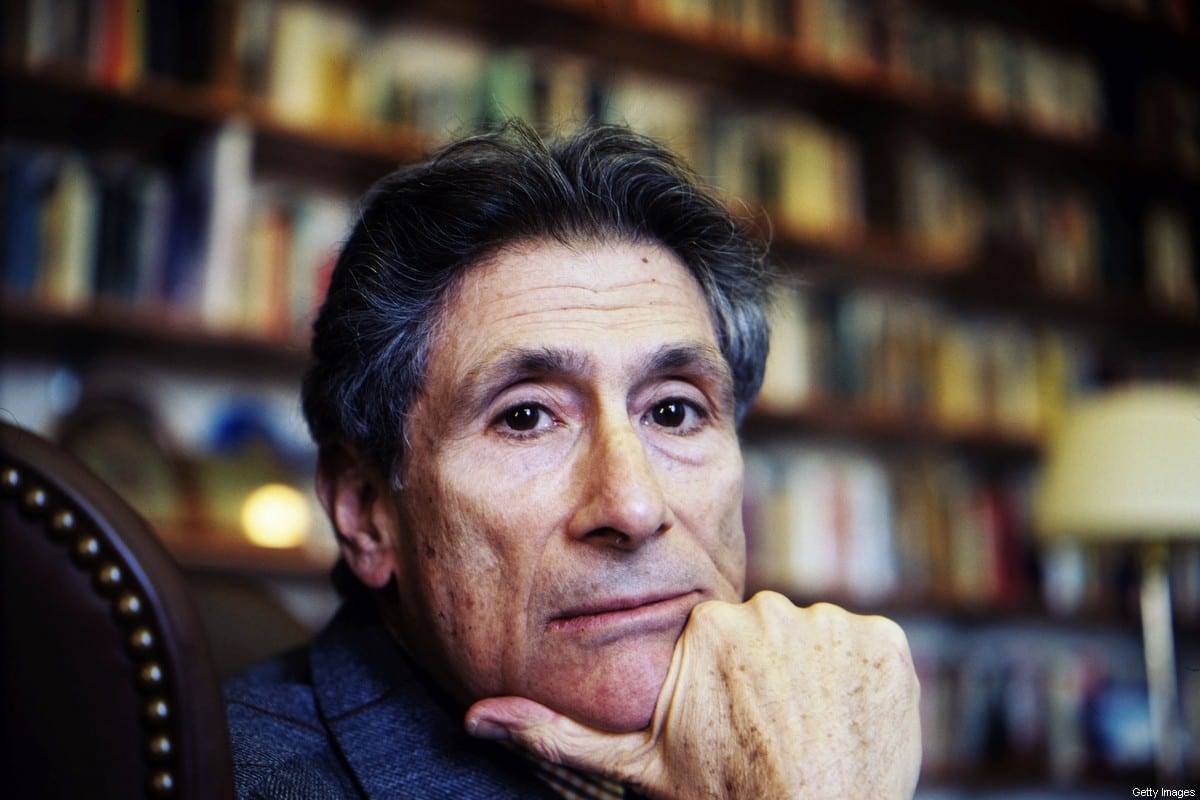

Vinte e dois anos após a morte de Edward W. Said, um dos maiores intelectuais públicos de todos os tempos, sua ausência continua a pesar de forma insuportável. Recordar o dia em que ele partiu é também encarar outras efemérides, de profundo impacto coletivo, mas também pessoal. Em poucas semanas, marcam-se dois anos da etapa mais cruel e mortífera do genocídio palestino em Gaza, um projeto que vem sendo elaborado e parcialmente executado há mais de 77 anos. O encontro dessas datas reacende uma pergunta que não cessa: o que diria Said se estivesse aqui? Mas traz também uma verdade incômoda: não estamos fazendo o suficiente. É a consciência de que precisamos, mais do que nunca, retornar ao pensamento e à obra desse intelectual do exílio e da despossessão, mas também da coragem de intervir na História. Diante de um dos momentos mais absurdos, catastróficos e desesperadores de nossa era, nunca foi tão urgente ler e convocar Edward Said.

Meu encontro com Said aconteceu há quase quinze anos, quando A questão da Palestina chegou às minhas mãos de forma quase acidental. Eu tinha 21 anos, estava na biblioteca da universidade em busca de Orientalismo, leitura obrigatória para uma avaliação no curso de História. Encontrei o título que precisava, mas levei comigo também aquele outro volume que estava ao seu lado, na edição da Unesp ainda em circulação, cuja capa trazia um mapa com contornos em vermelho vibrante, até então desconhecido para mim. Foi meu primeiro contato direto com a Palestina e também meu primeiro mergulho profundo em Said. O impacto foi imediato. O prefácio à edição de 1992 oferecia uma análise dos catorze anos que o separavam de sua primeira publicação, em 1978, e uma leitura de conjuntura às vésperas dos Acordos de Oslo, assinados em 1993. Era um balanço tenso, sem ilusões. Desde o início, percebi que ali estava alguém que não escrevia para agradar, mas para desmontar os consensos confortáveis.

Antes de seguir a leitura, procurei outros textos de Said escritos nos anos 1990, na tentativa de encontrar suas avaliações sobre Oslo e acompanhar, quase em tempo real, a história em processo. Essa busca, comum entre historiadores, revelou a contundência com que ele criticava os Acordos, e isso abalou minhas certezas. Afinal, não deveria um acordo de paz ser recebido com esperança? O que havia de errado? Said denunciava o cinismo e a dimensão da derrota embutida naqueles termos, justamente quando tantos acreditavam ver ali um futuro de reconciliação. Sua coragem em desmascarar as falsas promessas de Oslo, sem temer a impopularidade, consolidou para mim a imagem de um intelectual que não recua diante da pressão do consenso. Um intelectual que sabia que seu papel não era celebrar ilusões, mas revelar as estruturas de dominação escondidas sob a retórica da paz.

Essa coragem é a que hoje mais nos falta. Desde aquele meu primeiro contato, muitas catástrofes se abateram sobre os palestinos. Em 2014, a ofensiva israelense em Gaza, chamada de “Operação Margem Protetora”, matou mais de 2 mil palestinos, em sua maioria civis, entre eles centenas de crianças. Em 2018 e 2019, a Grande Marcha do Retorno levou dezenas de milhares de pessoas às ruas e aos campos, em protestos pacíficos contra o bloqueio e pelo direito de retorno. A criminosa resposta israelense foi brutal: atiradores posicionados para matar centenas de manifestantes desarmados, muitos deles jovens, jornalistas, paramédicos. Em 2021, novos bombardeios arrasaram bairros inteiros, repetindo o padrão sistemático de ataques contra civis. Esses episódios em Gaza estão conectados à vida cotidiana na Cisjordânia: execuções sumárias, prisões arbitrárias, demolições de casas, confiscos de terras, expansão de assentamentos ilegais. É a nakba permanente, o exílio e a expulsão que atravessa gerações, configurando um projeto contínuo de limpeza étnica. Até a véspera de 7 de outubro de 2023, essa realidade já expunha não só a continuidade histórica dessa catástrofe, mas também a indiferença internacional diante da destruição de um povo inteiro. Hoje compreendo muito melhor a perspectiva não muito otimista de Said naqueles idos anos 1990.

Depois do 7 de outubro, vimos muitas reações parecidas com aquelas que Said descreveu em vários de seus escritos de intervenção. Alguns intelectuais e pesquisadores que estudam o chamado “Oriente Médio” ofereceram análises contundentes, situando a operação do Hamas no campo da luta anticolonial, ainda que a criticassem ou condenassem. A perspectiva geopolítica foi colocada no centro da questão e confrontada com parâmetros éticos. A “resposta” israelense foi moralmente condenável desde o primeiro momento, e muitos desses intelectuais e estudiosos vocalizaram o pedido de socorro dos palestinos já nos primeiros dias daquele mês. Mas muitos outros preferiram o silêncio. E outros ainda, que não são especialistas no campo, mas possuem plenas condições de compreender a história e a violência estrutural em curso, optaram por interpretações confusas, cheias de simetrias falsas, quase sempre presos ou a vícios teóricos ou aos limites impostos pelas suas próprias identidades — o que não é em si um problema, a não ser quando isso os impede de ver a realidade. O mais comum foi ver gente séria tentando equilibrar “dois lados”, como se houvesse equivalência entre a potência militar de um Estado colonial e a sobrevivência de um povo sitiado e faminto. Essa postura revelou não apenas covardia intelectual, mas cumplicidade.

A frustração foi imensa, mas não se limitou às reações imediatas. Com o passar das semanas, o que mais me chocou foi a qualidade degradante do debate público, sobretudo entre artistas, escritores e figuras com alguma relevância no campo das ideias. Vindo do contexto brasileiro, isso é ainda mais desesperador. Nosso país é reconhecido pela qualidade de sua produção historiográfica e sociológica sobre relações raciais e racismo. Temos uma história de luta contra os genocídios indígena e da população negra. Nos engajamos há muitas décadas na denúncia da enorme fragilidade da democracia brasileira frente ao fosso de desigualdade que conforma a nossa sociedade. O pensamento social brasileiro é marcado por obras centrais sobre o papel da formação colonial para a violência que estrutura a nossa sociedade. Por tudo isso e muito mais, deveríamos estar na dianteira do mundo no que diz respeito a oferecer uma análise séria, responsável e coerente com os valores que defendemos, no sentido de fortalecer e amplificar a denúncia do genocídio em Gaza. O silêncio, o cálculo e a retórica da neutralidade passaram a soar, para mim, como traições abertas a um projeto emancipador que aprendi a cultivar desde que fui exposto ao direito de ocupar um banco numa universidade pública (algo inédito em minha história familiar, diga-se de passagem).

Entre o desespero das imagens vindas de Gaza e o sofrimento causado pela tibieza das vozes públicas, vi colegas — e eu mesmo — sendo ridicularizados e hostilizados por denunciarem o genocídio. Ataques muitas vezes vindos de outros acadêmicos que não se apresentaram quando a História os convocou, ou de intelectuais alinhados ao sionismo liberal. Eu mesmo questionei, em vários momentos, se valia a pena seguir tentando sensibilizar o meu entorno de interlocução para uma causa que, tenho certeza, é justa e necessária. Retornei a Said. Foi relendo este intelectual, que persigo tanto quanto ele me persegue, que encontrei novamente a certeza que estava começando a perder. Em Cultura e política, no ensaio “O papel público de escritores e intelectuais”, ele retoma sua defesa do engajamento crítico, afirmando sem hesitação a necessidade de assumir uma função pública, sem se esconder atrás da neutralidade acadêmica. Said lembrava que o poder não se sustenta apenas pelas armas, mas pela cultura, pela mídia, pelos discursos que moldam o senso comum, mesmo quando este parece pregar a “paz”. O intelectual que se recusa a intervir, que se refugia na especialização ou na autopreservação, acaba reforçando exatamente aquilo que deveria questionar.

Said sabia que esse papel não era confortável. Assumir a esfera pública significa enfrentar críticas, perseguições, hostilidade. Mas é justamente esse risco que dá sentido ético à palavra e ao pensamento. Mais do que acumular conhecimento, trata-se de desestabilizar consensos, dar nome às violências que o poder tenta naturalizar, revelar o que se deseja esconder. Não há neutralidade possível — ou se legitima o status quo, ou se intervém para transformá-lo:

[…] o pensamento de que o lar provisório do intelectual é o domínio de uma arte exigente, resistente e intransigente, dentro da qual não é possível, infelizmente, nem se esconder nem procurar soluções. Mas é apenas nesse precário mundo solitário que se pode verdadeiramente compreender a dificuldade daquilo que não pode ser compreendido e ir em frente e tentar assim mesmo. (“O papel público de escritores e intelectuais”, em Cultura e política, p. 41.)

Esse pensamento cristalino, tão necessário, ressoava com minhas próprias angústias diante do silêncio de tantos colegas. A defesa de Said da coragem do intelectual público já estava presente nas conferências Reith, apresentadas por ele em 1993 na BBC e publicadas depois em Representações do intelectual, cujo volume brasileiro é traduzido, de forma coerente com a própria atuação pública do tradutor, por Milton Hatoum. Percebi que o gesto de reunir aquelas falas em livro tinha algo de simbólico: reafirmava que o papel do intelectual não se limita à universidade, mas deve se dirigir à sociedade, a outros públicos. Said recuperava uma tradição que unia erudição e urgência política, insistindo que a responsabilidade do intelectual é dupla: preservar sua independência crítica e, ao mesmo tempo, intervir diante das injustiças do presente. Não se trata apenas de escrever para seus pares, mas de abrir brechas no consenso social.

Na conferência “Profissionais e amadores”, Said traça uma distinção desconcertante num mundo obcecado por títulos e carreiras. Segundo ele, o “profissional” é aquele que se fecha no circuito institucional, mede seu valor pelas métricas da academia e acaba falando apenas para seus iguais. O “amador”, ao contrário, é movido por uma paixão ética e intelectual que transcende fronteiras disciplinares. Ele se arrisca, atravessa campos, desafia convenções, porque não busca apenas prestígio: busca justiça e verdade. Não se trata de amadorismo como uma espécie de improviso ou ignorância, mas da recusa à domesticação da crítica. Esse amadorismo é, em última instância, profundamente político, é a insistência em manter vivo o vínculo entre conhecimento e vida, mesmo contra a mercantilização brutal do saber que conhecemos tão bem.

Essa defesa do amadorismo torna-se ainda mais urgente diante da catástrofe palestina atual. Vemos intelectuais e artistas presos ao cálculo, temerosos de perder financiamentos, likes, prestígio, espaços institucionais. Uma forma que detratores utilizam para censurar quem fala sobre a Palestina e denuncia o genocídio em Gaza é exatamente colocar em questão sua “especialização”: mas você estuda esse tema? Há quanto tempo? Não é um especialista? O profissionalismo, aqui, se converte em desculpa para o silêncio cúmplice. A lição de Said soa como um chamado, que é reaprender a falar como amadores, movidos por amor à justiça, dispostos a arriscar posição e carreira quando a dignidade humana está em jogo. Essa é uma lição que não perdeu sua força, pelo contrário, tornou-se mais necessária a cada massacre transmitido em tempo real.

Na conferência “Falar a verdade ao poder”, Said radicaliza essa exigência. O poder, lembra ele, não se sustenta apenas na violência física, mas nas narrativas que legitimam essa violência. O papel do intelectual é romper esses véus, desmascarar as ficções oficiais, dar nome ao que o poder deseja ocultar. É uma tarefa de denúncia e de revelação, sempre incômoda e perigosa. E é também uma tarefa de coragem: coragem de suportar o isolamento, a perseguição, a marginalização. A essa altura, quem ainda não foi chamado de extremista, terrorista, antissemita ou derivações? Said não falava de forma abstrata. Sua vida foi a encarnação desse risco. Palestino no exílio, cristão em meio ao mundo árabe muçulmano, professor em Columbia e crítico mordaz do imperialismo cultural, ele jamais escolheu o caminho confortável. Em suas memórias, contadas em Fora do lugar, ele dá o testemunho de um deslocado que fez do exílio uma forma de ver o mundo, e também de transformá-lo. Um intelectual deve ser um amador e estar sempre fora do lugar.

Não pretendo sugerir uma comparação descabida entre o jovem historiador e pesquisador que sou e o brilhantismo, a coragem e a lucidez de Edward Said. Este texto, afinal, não é sobre mim, mas sobre o impacto que a releitura de escritos fundamentais da minha formação provoca diante dos desafios que este tempo sombrio impõe a todos nós. Acredito que esse reencontro pode ser poderoso. Para mim, o é.

Seus livros — de Orientalismo a Cultura e imperialismo — são manuais de desmascaramento, ferramentas de crítica contra consensos poderosos que conformam a modernidade ocidental. Seus escritos sobre música e literatura revelam que a beleza também pode ser campo de resistência. Sua trajetória política, marcada pela defesa intransigente da causa palestina, mostra que a palavra pode ser uma arma contra a aniquilação e o apagamento. Said nos deixou há vinte e dois anos, mas deixou também o exemplo de um intelectual que não recuou diante do risco, que preferiu encarar a possibilidade da margem a ficar em silêncio, que soube transformar a condição de exilado em ponto de partida para uma ética universal.

Se ainda nos perguntamos o que ele diria diante do atual genocídio em Gaza, talvez a resposta já esteja dada: ele nos diria para não nos calarmos, para não recuar, para não abandonar a coragem de pensar e intervir. Ele nos diria para confiar no nosso amor à justiça e falar a verdade ao poder. Temos alternativa?

Rafael Domingos Oliveira é Historiador e educador, doutorando em História pela UNIFESP e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Afro-Américas (NEPAFRO). É autor de Vozes Afro-Atlânticas: autobiografias e memórias da escravidão e da liberdade (Elefante, 2022) e organizador de Gaza no coração: história, resistência e solidariedade na Palestina (Elefante, 2024) e Diários de Gaza, volume 1: a memória é uma casa indestrutível (Tabla, 2024). Atua nas áreas de história da escravidão e abolição nas Américas, história pública e memória palestina.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras