O 13 de maio – e o trabalho digno que nunca chegou

Após a “abolição”, faltou a Coroa assinar a carteira de trabalho. Até hoje, a precarização mostra suas raízes históricas profundas na escravidão. Data pode ser convite para refletir a formação da classe trabalhadora brasileira e seus novos desafios

Publicado 13/05/2025 às 19:34

Por Erik Chiconelli Gomes, no GGN

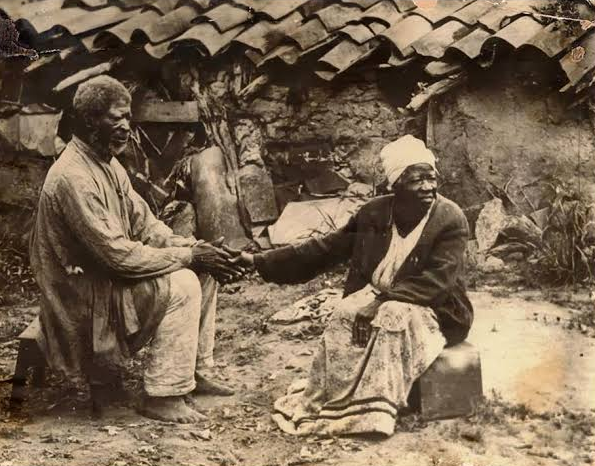

A formação da classe trabalhadora brasileira constitui um processo histórico singular, profundamente marcado pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre a partir do 13 de maio de 1888. Esta data, longe de representar apenas a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, simboliza um complexo processo de lutas e resistências que se iniciou muito antes da abolição formal e continuou muito depois dela. A libertação dos escravizados não foi uma dádiva da Coroa, mas resultado de décadas de rebeliões, fugas, formação de quilombos e pressões do movimento abolicionista, onde os próprios escravizados foram protagonistas ativos, e não meros beneficiários passivos. Após o 13 de maio, os ex-escravizados e seus descendentes enfrentaram a exclusão sistemática do mercado de trabalho formal, a ausência de políticas de integração socioeconômica e o racismo estrutural, fatores que moldaram decisivamente a configuração da classe trabalhadora que emergia. Neste contexto, a experiência compartilhada de exploração, opressão e resistência foi transformando um conjunto heterogêneo de indivíduos em uma classe com identidade e interesses próprios, através de um processo que não se deu naturalmente, mas foi construído nas lutas cotidianas por sobrevivência e dignidade.

A abolição da escravidão no Brasil ocorreu em um momento de profundas transformações na economia mundial, com a expansão do capitalismo industrial e a consolidação do trabalho assalariado como forma dominante de exploração da força de trabalho. No entanto, diferentemente dos países centrais, onde a industrialização havia criado um proletariado urbano numeroso e concentrado, o Brasil do pós-abolição caracterizava-se por uma economia predominantemente agrário-exportadora, com um setor industrial incipiente e um mercado de trabalho em formação. Neste contexto, a elite dirigente optou por uma política deliberada de incentivo à imigração europeia, relegando a população negra recém-liberta às ocupações mais precárias e mal remuneradas. A ausência de uma reforma agrária e de políticas públicas voltadas para garantir direitos básicos a essa população evidencia o caráter incompleto dessa transição. Enquanto isso, a nascente indústria brasileira, concentrada principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, contava predominantemente com imigrantes europeus em seus quadros, muitos dos quais trouxeram consigo experiências prévias de organização sindical e ideias anarquistas e socialistas. Este encontro entre tradições de resistência escrava, experiências das populações libertas e influências trazidas pelos imigrantes criou um terreno fértil e contraditório para o surgimento de diversas formas de associativismo e mobilização operária.

A formação da classe trabalhadora brasileira ocorreu, portanto, em um contexto marcado por heranças escravistas, pela excludente modernização conservadora e pela integração subordinada do país na economia capitalista global. A especificidade deste processo histórico reside precisamente na forma como os trabalhadores brasileiros construíram sua identidade coletiva em meio a essas contradições, mobilizando elementos de diferentes tradições culturais e políticas para dar sentido às suas experiências compartilhadas. O desenvolvimento industrial brasileiro, intensificado a partir da década de 1930, alterou profundamente a estrutura ocupacional do país, promovendo um intenso êxodo rural e criando novos contingentes de trabalhadores urbanos. Estes, muitas vezes sem experiência prévia na organização sindical, tiveram que construir novas formas de solidariedade e resistência em um contexto onde o Estado assumiu um papel central na regulação das relações trabalhistas. A legislação trabalhista do período varguista, se por um lado representou o reconhecimento de direitos longamente reivindicados, por outro instituiu um modelo corporativista que limitava a autonomia organizativa dos trabalhadores, uma tensão que permearia toda a história subsequente do movimento operário brasileiro. As celebrações do 13 de maio, que inicialmente foram marcadas pelo protagonismo das associações negras e pela afirmação de uma identidade racial positiva, foram gradualmente sendo substituídas por comemorações oficiais que enfatizavam a harmonia racial e minimizavam as desigualdades persistentes, em uma tentativa de construir um mito de democracia racial que servisse aos interesses da classe dominante.

Os debates sobre a formação da classe trabalhadora no Brasil frequentemente enfrentam o desafio de compreender as especificidades deste processo histórico sem recorrer a modelos interpretativos eurocêntricos. Neste sentido, Florestan Fernandes (1975) destacou o caráter dependente e associado do capitalismo brasileiro, analisando como as relações de classe foram moldadas pela particular articulação entre arcaico e moderno que caracteriza nossa formação social. Por sua vez, Mattos (2008) enfatiza a necessidade de perceber a classe trabalhadora como uma formação social e cultural, que se desenvolve ao longo do tempo histórico através de ações e reações a condições tanto objetivas quanto subjetivas. Esta perspectiva permite reconhecer o protagonismo dos trabalhadores sem ignorar as estruturas de dominação que limitavam suas possibilidades de ação. Já Lopes (2011) analisa as experiências dos trabalhadores rurais brasileiros, destacando como a memória das lutas e resistências cotidianas constitui um elemento fundamental na formação da identidade de classe, mesmo em contextos onde as formas tradicionais de organização sindical eram praticamente inexistentes ou fortemente reprimidas. A memória do 13 de maio, neste contexto, adquire significados diversos e por vezes contraditórios: para alguns, representa um marco de libertação e conquista; para outros, simboliza as promessas não cumpridas de igualdade e cidadania plena.

As décadas de 1950 e 1960 representaram um momento crucial na história da classe trabalhadora brasileira, quando o intenso processo de industrialização promovido durante o período desenvolvimentista ampliou significativamente o contingente operário, principalmente nas grandes cidades. Esta nova geração de trabalhadores, muitos deles migrantes rurais e descendentes diretos dos escravizados libertos após o 13 de maio, trouxe consigo vivências e tradições culturais diversas, que se misturaram e se transformaram no ambiente urbano-industrial. As condições de trabalho nas fábricas, a precariedade habitacional nas periferias em expansão e a crescente desigualdade social tornaram-se experiências compartilhadas que, gradualmente, alimentaram novas formas de consciência e mobilização. Estas experiências comuns não se limitavam ao espaço fabril, mas estendiam-se aos bairros populares, onde associações de moradores, clubes recreativos, times de futebol e grupos culturais diversos constituíam espaços importantes de sociabilidade e organização. Nestes ambientes, os trabalhadores não apenas enfrentavam coletivamente os desafios da vida cotidiana, mas também elaboravam interpretações próprias sobre sua condição social e formulavam estratégias para transformá-la. O sentimento crescente de injustiça frente às promessas não cumpridas do desenvolvimento econômico alimentou um ciclo de mobilizações que, apesar de interrompido pelo golpe militar de 1964, deixaria marcas profundas na memória coletiva da classe trabalhadora.

O regime militar implantado em 1964 representou um duro golpe para o movimento operário brasileiro, com a intervenção em sindicatos, a perseguição de lideranças, a proibição de greves e a imposição de uma política econômica que privilegiava a acumulação de capital em detrimento dos direitos trabalhistas. No entanto, mesmo neste contexto adverso, os trabalhadores encontraram formas criativas de resistência, desde a organização clandestina nos locais de trabalho até a participação em movimentos comunitários e culturais que mantinham vivas tradições de solidariedade e luta. Estas experiências de resistência, muitas vezes fragmentadas e localizadas, contribuíram para a preservação e recriação de uma cultura operária que, quando as condições políticas se tornaram mais favoráveis, emergiria com força renovada. A retomada das mobilizações operárias no final da década de 1970, especialmente nas greves do ABC paulista, revela como a consciência de classe não é um fenômeno linear e contínuo, mas um processo dinâmico que pode permanecer latente em períodos de repressão intensa, para ressurgir transformado em momentos de crise do sistema de dominação. Neste período, a memória das lutas anteriores, incluindo as resistências contra a escravidão que culminaram no 13 de maio, foi frequentemente mobilizada como fonte de inspiração e legitimação, estabelecendo continuidades simbólicas entre diferentes gerações de trabalhadores e suas lutas por dignidade e direitos.

A análise da relação entre trabalhadores e Estado no Brasil revela padrões complexos que vão além da simples oposição ou cooptação. Como destaca Fortes (2004), os trabalhadores desenvolveram estratégias diversas para mobilizar recursos estatais em favor de suas lutas, apropriando-se seletivamente do discurso oficial e reinterpretando a legislação trabalhista a partir de suas próprias concepções de justiça. Esta capacidade de negociar com as estruturas institucionais sem abrir mão de uma identidade autônoma caracteriza momentos importantes da história do movimento operário brasileiro. Por sua vez, Santana (1999) examina como os sindicatos, mesmo sob a estrutura corporativista, foram frequentemente transformados pelos trabalhadores em espaços de elaboração de demandas e identidades coletivas que extrapolavam os limites previstos pela legislação. Já Negro (2004) analisa as formas de contestação no chão de fábrica durante o regime militar, demonstrando como práticas aparentemente individuais de resistência cotidiana podiam adquirir significados coletivos e políticos quando inseridas em redes de sociabilidade operária, preparando o terreno para mobilizações mais amplas no futuro. O estudo das celebrações do 13 de maio ao longo da história brasileira, como realizado por Moraes (2013), revela como esta data foi disputada por diferentes atores sociais, ora como espaço de afirmação da agência dos próprios escravizados na conquista de sua liberdade, ora como ocasião para reforçar narrativas conciliatórias que minimizavam os conflitos raciais e de classe.

O chamado “novo sindicalismo” que emergiu no final da década de 1970 representou uma ruptura parcial com as tradições anteriores do movimento operário brasileiro, ao mesmo tempo em que retomava e reinterpretava elementos destas mesmas tradições. Este movimento, que teve nas greves do ABC paulista seu momento emblemático, caracterizou-se pela ênfase na organização de base nos locais de trabalho, pela crítica ao corporativismo estatal e pela articulação entre demandas econômicas imediatas e a luta mais ampla pela democratização do país. Os trabalhadores metalúrgicos, especialmente os das grandes montadoras automobilísticas, assumiram papel de vanguarda nestas mobilizações, mas foram logo seguidos por outras categorias profissionais, tanto no setor privado quanto no público. Este ciclo de lutas operárias coincidiu com a emergência de outros movimentos sociais urbanos e rurais, criando um ambiente propício para novas formas de articulação política. A fundação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983 e do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980 expressou institucionalmente esta nova configuração do movimento operário, que buscava superar os limites do sindicalismo corporativista sem abandonar completamente as conquistas obtidas no âmbito da legislação trabalhista. Neste período, observa-se também o surgimento do Movimento Negro Unificado (MNU), que estabeleceu importantes conexões entre a luta contra o racismo e a luta de classes, recuperando criticamente o significado histórico do 13 de maio e propondo o 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, como data alternativa para celebração da consciência negra, enfatizando a resistência e não apenas a libertação formal.

As transformações econômicas das últimas décadas do século XX impuseram novos desafios à classe trabalhadora brasileira. Os processos de reestruturação produtiva, a financeirização da economia e a adoção de políticas neoliberais resultaram em aumento do desemprego, precarização das relações de trabalho e enfraquecimento do poder de barganha dos sindicatos. Este cenário exigiu dos trabalhadores e suas organizações uma capacidade constante de reinvenção de suas estratégias e formas de luta. As privatizações de empresas estatais, a terceirização crescente e a flexibilização da legislação trabalhista representaram ataques sistemáticos aos direitos conquistados em períodos anteriores. Em resposta a estes desafios, surgiram novas formas de organização, como as comissões de fábrica, os movimentos de trabalhadores desempregados e as experiências de economia solidária. Estas iniciativas, embora nem sempre bem-sucedidas em termos de seus objetivos imediatos, contribuíram para preservar e renovar tradições de solidariedade e resistência em um contexto extremamente adverso para a ação coletiva dos trabalhadores. A pesquisa de Braga (2017) sobre o que ele denomina “precariado” brasileiro – trabalhadores jovens, pouco qualificados e mal remunerados, frequentemente de origem negra e periférica – revela as novas configurações da classe trabalhadora no contexto neoliberal e suas formas específicas de resistência e mobilização. Chalhoub (2001), por sua vez, em seu estudo sobre o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque, demonstra como os elementos culturais e as experiências cotidianas são fundamentais para compreender a formação das identidades de classe, perspectiva que continua relevante para analisar os desafios contemporâneos da classe trabalhadora brasileira.

A primeira década do século XXI trouxe mudanças significativas para a classe trabalhadora brasileira. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-metalúrgico e líder sindical, para a Presidência da República em 2002 representou simbolicamente a conquista de espaços institucionais por um movimento que, duas décadas antes, havia surgido em oposição ao regime militar. As políticas sociais e econômicas implementadas durante os governos petistas (2003-2016) resultaram em aumento do emprego formal, valorização do salário mínimo e ampliação de programas de transferência de renda, contribuindo para a redução da pobreza extrema e para uma modesta diminuição da desigualdade social. No entanto, estas melhorias ocorreram no contexto de um modelo econômico que manteve elementos importantes do neoliberalismo, como a prioridade dada à estabilidade macroeconômica e as altas taxas de juros. Além disso, a institucionalização do movimento sindical e a cooptação de muitas de suas lideranças para cargos governamentais geraram tensões e contradições. Se, por um lado, a proximidade com o poder executivo facilitou a implementação de algumas demandas históricas dos trabalhadores, por outro, enfraqueceu a capacidade de mobilização autônoma e de contestação mais radical ao sistema. Durante este período, observou-se também avanços importantes na implementação de políticas de ação afirmativa e promoção da igualdade racial, como a Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, e a política de cotas raciais nas universidades públicas. Estas conquistas representaram passos importantes, ainda que insuficientes, para o enfrentamento do legado histórico da escravidão e da discriminação racial que marcam a sociedade brasileira desde o período anterior ao 13 de maio.

O golpe parlamentar de 2016, que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff, e a subsequente ascensão de governos comprometidos com a agenda neoliberal, representaram um retrocesso para os direitos trabalhistas no Brasil. A reforma trabalhista aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer e a reforma da previdência implementada sob Jair Bolsonaro em 2019 expressam um projeto deliberado de desmonte da rede de proteção social construída ao longo de décadas de lutas dos trabalhadores. Este cenário adverso foi agravado pela pandemia de Covid-19, que expôs e aprofundou as desigualdades existentes na sociedade brasileira. Os trabalhadores informais, as mulheres, os negros e os moradores de periferias foram os mais afetados tanto pela crise sanitária quanto por seus impactos econômicos. A incapacidade do movimento sindical tradicional de responder efetivamente a estes desafios evidencia os limites de estratégias construídas em contextos históricos anteriores e a necessidade de renovação das formas de organização e luta da classe trabalhadora. O surgimento de movimentos como o dos entregadores de aplicativos durante a pandemia, com formas inovadoras de mobilização e articulação, sugere caminhos possíveis para esta renovação, ao mesmo tempo que recupera e reinterpreta tradições históricas de solidariedade e ação direta presentes desde os primórdios da formação da classe trabalhadora brasileira.

Os desafios enfrentados pela classe trabalhadora brasileira no presente têm raízes históricas profundas, que remontam ao período escravista e ao processo incompleto de integração socioeconômica após o 13 de maio de 1888. A precarização do trabalho, longe de ser uma anomalia ou um resquício do passado, constitui um elemento estrutural do capitalismo contemporâneo, especialmente em países de desenvolvimento dependente como o Brasil. Esta perspectiva permite compreender como a informalidade, a rotatividade e a insegurança no emprego, que afetam parcelas crescentes da população trabalhadora, não são desvios temporários, mas características intrínsecas ao atual padrão de acumulação. Estamos presenciando um processo de fragmentação e heterogeneização da classe trabalhadora, com o surgimento de novas categorias profissionais e o declínio de outras, exigindo formas inovadoras de organização que sejam capazes de articular esta diversidade. As plataformas digitais de serviços, sob o discurso da inovação e da liberdade, frequentemente reproduzem e intensificam formas tradicionais de exploração, demandando novas estratégias regulatórias e de resistência coletiva. Neste contexto, a memória das lutas passadas, incluindo a resistência à escravidão que culminou no 13 de maio, pode servir como fonte de inspiração e reflexão crítica para os desafios do presente, reconhecendo tanto as continuidades quanto as rupturas nos modos de dominação e exploração ao longo da história brasileira.

A questão racial permanece central para compreender a formação e os desafios contemporâneos da classe trabalhadora brasileira. A população negra, historicamente relegada às posições mais precárias e mal remuneradas do mercado de trabalho desde o período imediatamente posterior ao 13 de maio, continua enfrentando discriminação sistemática e menores oportunidades de ascensão social. Este quadro revela a persistência de estruturas de dominação que remontam ao período escravista e que foram reconfiguradas, mas não eliminadas, ao longo do desenvolvimento capitalista no Brasil. A intersecção entre classe e raça produz experiências específicas de exploração e opressão que não podem ser reduzidas a apenas uma destas dimensões. As mulheres negras, em particular, enfrentam uma tripla discriminação, baseada em classe, raça e gênero, ocupando as posições mais vulneráveis tanto no trabalho produtivo quanto reprodutivo. O reconhecimento destas especificidades não significa a fragmentação da luta dos trabalhadores em múltiplas pautas identitárias desconectadas, mas sim a compreensão de que a unidade da classe só pode ser construída através do enfrentamento explícito das diversas formas de opressão que dividem e hierarquizam internamente os trabalhadores. As mobilizações recentes contra o racismo estrutural e a violência policial, articuladas com demandas por melhores condições de trabalho e vida, demonstram o potencial transformador desta perspectiva interseccional, que reconhece as múltiplas formas de opressão sem perder de vista a centralidade das relações de classe.

A atual configuração do capitalismo global, caracterizada pela supremacia do capital financeiro, pela reorganização das cadeias produtivas em escala internacional e pelo avanço tecnológico acelerado, apresenta desafios inéditos para os trabalhadores brasileiros. A chamada “Indústria 4.0”, baseada na automação avançada, na inteligência artificial e na internet das coisas, promete transformar radicalmente os processos produtivos, eliminando postos de trabalho tradicionais e criando novas ocupações que demandam qualificações específicas. Este cenário gera tanto incertezas quanto oportunidades para a classe trabalhadora. Por um lado, existe o risco real de aumento do desemprego estrutural e de maior precarização para aqueles que não conseguem se adaptar às novas exigências do mercado. Por outro, a concentração de trabalhadores altamente qualificados em setores estratégicos da economia pode criar novos pontos de poder e barganha para o movimento sindical. O desafio consiste em desenvolver formas de organização e luta que sejam capazes de enfrentar esta nova realidade, articulando demandas imediatas por melhores condições de trabalho com uma visão mais ampla sobre o controle social da tecnologia e a distribuição equitativa dos ganhos de produtividade. Neste contexto, a recuperação crítica da memória histórica das lutas dos trabalhadores, desde as resistências à escravidão até os movimentos contemporâneos, pode contribuir para a construção de novos horizontes de emancipação que superem tanto a nostalgia de um passado idealizado quanto a rendição passiva às imposições do presente.

A pandemia de Covid-19 revelou de forma dramática as desigualdades estruturais que caracterizam o mundo do trabalho no Brasil desde o período pós-abolição. Enquanto alguns segmentos de trabalhadores qualificados puderam adaptar-se ao trabalho remoto, mantendo seus empregos e rendimentos, a maioria da classe trabalhadora enfrentou um dilema cruel: arriscar a saúde continuando a trabalhar presencialmente ou enfrentar a perda de renda e o desemprego. As mulheres trabalhadoras, especialmente as negras, foram particularmente afetadas, tendo que conciliar o trabalho remunerado com o aumento das responsabilidades domésticas e de cuidado durante o isolamento social. Os entregadores de aplicativos, motoristas e outros trabalhadores de plataformas digitais, que já enfrentavam condições precárias antes da crise sanitária, viram sua situação deteriorar-se ainda mais, com jornadas mais longas e maiores riscos de contaminação. Este quadro evidenciou a urgência de repensar as formas de organização e proteção social para uma classe trabalhadora cada vez mais heterogênea e fragmentada, incluindo não apenas os assalariados formais tradicionalmente representados pelos sindicatos, mas também os trabalhadores informais, autônomos, terceirizados e plataformizados. As mobilizações espontâneas que surgiram durante este período, frequentemente organizadas através de redes sociais e aplicativos de mensagens, sugerem novas possibilidades de articulação e solidariedade que podem ser desenvolvidas e aprofundadas no período pós-pandemia.

No contexto atual, a classe trabalhadora brasileira enfrenta o desafio de reconstruir sua capacidade de mobilização e influência política após um período de intensos ataques aos direitos trabalhistas e às organizações sindicais. A retomada da presidência pelo Partido dos Trabalhadores em 2023, embora represente uma vitória contra o projeto neoliberal mais extremo, ocorre em condições muito diferentes daquelas do início do século. A economia brasileira encontra-se mais financeirizada e desindustrializada, o mercado de trabalho mais precarizado e fragmentado, e o movimento sindical mais enfraquecido e deslegitimado. Além disso, o crescimento de forças políticas de extrema-direita com forte penetração entre setores populares representa um desafio adicional para as organizações históricas da classe trabalhadora. Neste cenário complexo, a reconstrução de uma perspectiva de classe que seja capaz de unificar as diversas lutas dos trabalhadores sem ignorar suas especificidades passa necessariamente pela renovação das formas organizativas, dos repertórios de ação coletiva e dos horizontes utópicos. A história da classe trabalhadora brasileira, desde as resistências à escravidão que culminaram no 13 de maio de 1888 até as lutas contemporâneas por dignidade e direitos, constitui um recurso estratégico neste processo de reinvenção, não como modelo a ser seguido, mas como experiência acumulada a ser criticamente avaliada e criativamente reinterpretada à luz dos desafios do presente. As comemorações do 13 de maio, que ao longo da história brasileira foram disputadas por diferentes atores sociais, podem ser ressignificadas como momento de reflexão sobre os avanços conquistados e os obstáculos ainda a serem superados na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária.

Erik Chiconelli Gomes é Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP). Doutor e Mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Economia do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em Direito do Trabalho pela USP. Bacharel e Licenciado em História (USP). Licenciado em Geografia (UnB). Bacharel em Ciências Sociais (USP) e em Direito (USP). Atualmente, é Coordenador Acadêmico e do Centro de Pesquisa e Estudos na Escola Superior de Advocacia (ESA/OABSP).

Referências

Abreu, Martha e Hebe Mattos. 2013. “Festas, patrimônio cultural e identidade negra. Rio de Janeiro, 1888-2011”. Artelogie 4.

Albino, Karen Cristina de Fatima Guedes. 2022. “O papel dos negros na construção do Brasil”. Revista Mediação 16(2): 97-110.

Antunes, Ricardo. 2018. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo.

Braga, Ruy. 2017. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no Sul global. São Paulo: Boitempo.

Chalhoub, Sidney. 2001. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. 2ª ed. Campinas: Editora da Unicamp.

Costa, Mariana Barbosa Carvalho da. 2023. “Celebrações do 13 de maio no Rio de Janeiro do pós-abolição”. Afro-Ásia 68: 547-553.

Domingues, Petrônio. 2011. “A redempção de nossa raça: as comemorações da abolição da escravatura no Brasil”. Revista Brasileira de História 31(62): 19-48.

Fernandes, Florestan. 1975. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar.

Fortes, Alexandre. 2004. “Os direitos, a lei e a ordem: greves e mobilizações gerais na Porto Alegre da Primeira República”. In: Na luta por direitos: estudos recentes em história social do trabalho, edited by Alexandre Fortes et al. Campinas: Editora da Unicamp.

Fraga, Walter. 2021. “O 13 de maio e os embates da memória da abolição”. Revista Nordestina de História do Brasil 2(4): 221-241.

Lopes, José Sergio Leite. 2011. “Memória e transformação social: trabalhadores de cidades industriais”. Mana 17(3).

Mata, Iacy Maia e Robério Santos Souza. 2020. “Protesto, insubordinação e reminiscências da escravidão na construção da ferrovia Bahia-Minas na década da abolição”. Mundos do Trabalho 12: 1-19.

Mattos, Marcelo Badaró. 2008. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. São Paulo: Expressão Popular.

Moraes, Renata Figueiredo. 2013. “Uma pena de ouro para a abolição: a lei do 13 de maio e a participação popular”. Revista Brasileira de História 33(66).

Moraes, Renata Figueiredo. 2016. “Trabalhadores e liberdade – a abolição da escravidão e as comemorações de 1888”. Mundos do Trabalho 7(13): 177.

Negro, Antonio Luigi. 2004. “Zé Brasil foi ser peão: sobre a dignidade do trabalhador não qualificado na fábrica automobilística”. In: Na luta por direitos: estudos recentes em história social do trabalho, edited by Alexandre Fortes et al. Campinas: Editora da Unicamp.

Rios, Ana Maria Galrão e Hebe Mattos. 2004. “O pós-abolição como problema histórico: balanços e perspectivas”. Topoi 5(8): 170-198.

Salles, Ricardo. 2011. “Abolição no Brasil: resistência escrava, intelectuais e política (1870-1888)”. Revista de Indias 71(251): 259-284.

Santana, Marco Aurélio. 1999. “Entre a ruptura e a continuidade: visões da história do movimento sindical brasileiro”. Revista Brasileira de Ciências Sociais 14(41).

Santos, Katiane da Silva, Elias da Silva e Kênia Gonçalves Costa. 2020. “Festa 13 de maio”. Revista Campo-Território 15(39): 292-311.

Sousa, Manuel Alves de e Henrique Arthur Lopes. 2024. “A necropolítica na história do negro no Brasil”. Missões 9(2): 143-158.

Zubaran, Maria Angélica. 2008. “Comemorações da liberdade: lugares de memórias negras diaspóricas”. Anos 90 15(27): 161-187.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.