Nossos índios, nossos mortos. Hoje, sobrevivem?

Em 1975, obra deu voz para povos originários narrarem suas tragédias e perplexidades. Triunfou sobre censura e vendeu 350 mil exemplares, superando visões folclorizantes. Ao relançá-la, autor alerta: avanços são inegáveis, mas não cessaram as invasões, exclusão e barbárie

Publicado 11/09/2025 às 15:52

Por Edilson Martins, no Le Monde Diplomatique Brasil

Jorge Luís Borges, um dos fundadores da literatura latino-americana do século XX, costumava dizer que um livro só pode ser avaliado, decorridos pelo menos 50 anos. Antes disso não há distanciamento, independência para avaliação. Nossos índios nossos mortos, lançado na primeira metade dos anos 70, não cabe na categoria, vamos supor, das obras literárias a que se refere Borges.

E, no entanto, pelo impacto produzido há 50 anos na opinião pública brasileira, trazendo a tragédia – extermínio ou subjugação – pela denúncia oral, presencial, dos próprios povos originários, o livro impactou.

Mal articulando a língua dominante, portuguesa, das chamadas frentes civilizatórias, o Brasil dos anos 70, dos governos militares, tinha nesses povos uma questão delicada.

Um herói nacional

A esse tempo havia um herói nacional, militar, marechal Rondon, nitidamente índio.

Devassara o país de Sul a Norte, instalando linhas telegráficas, penetrara na Amazônia e, em uma de suas incursões, levara consigo o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, pouco antes da Primeira Guerra Mundial.

Humanista, positivista, com um profundo amor e respeito sobre os povos originários, dos quais procedia, aconselhou ao ex-presidente a não disparar contra os animais da selva.

Era o tempo em que Europa e Estados Unidos – seus homens vitoriosos – tinham por lazer, entretenimento, visitar terras africanas, principalmente, onde abatiam alegremente os animais da grande fauna do Continente.

A ditadura militar, como quase toda ditadura, era nacionalista, e Rondon um de seus ícones. Hoje não é mais, Rondon foi apagado da memória nacional, principalmente a partir do governo passado de Jair Bolsonaro.

Portanto, o livro, ao trazer a tragédia dos povos originários, pela própria voz dessas nações, transformou-se num best-seller, vendendo apenas nas edições da editora Codecri, do folhetim O Pasquim, cerca de 350 mil exemplares.

A questão indígena, exceto em obras ficcionais, nunca mobilizara tanto o leitor brasileiro. De tão vendido, foi editado pela editora Abril, a maior empresa de edição de revistas do país.

Brasil sob censura

Vivíamos os anos dos Governos militares – 1964/1985 – onde a liberdade de imprensa havia colapsado, a censura implantada, principalmente nos principais órgãos de comunicação, a grande mídia impressa.

O livro, ao fugir dos agentes tradicionais, onde os indigenistas e estudiosos narravam a tragédia desses povos, e reproduzir a cru a narrativa dos próprios índios, mal dominando o português, tropeçando na língua dominante, comunicação precária, revelou-se a rota de fuga, a alternativa para escapar da censura.

Ficaria muito estúpido tirá-lo do mercado onde os povos formadores da etnia brasileira passassem pelo crivo da censura.

Não era mais o antropólogo, o estudioso, o indigenista, o sertanista que vocalizavam o processo de extermínio e subjugação.

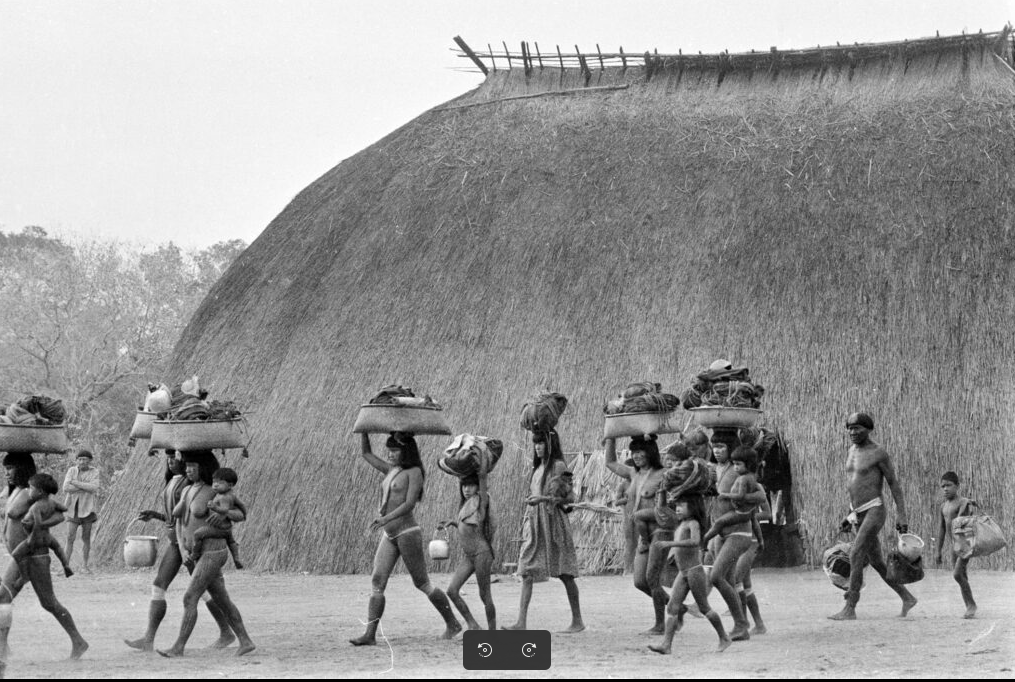

Prova de sua penetração pode ser mostrada com o índio Aritana, Ywaulapiti, vivendo com seu povo no Parque Nacional do Xingu.

Tornado famoso, naqueles anos, sempre por um viés folclorizado – beleza física e visível liderança entre as 9 nações do parque do Xingu – uma novela televisiva foi exibida a partir de sua lenda.

Numa de minhas visitas ao seu povo, e foram dezenas, entre os anos 1975 e 1976, lhe dei um dos exemplares.

Aritana me revelou posteriormente que o livro estava sendo lido entre seu povo por um enfermeiro paulista que falava um pouco a língua Ywaulapiti.

“Estão gostando muito, disse Aritana, espero que meu povo aprenda a língua de vocês. Seremos menos enganados. Principalmente aprendendo a fazer contas.”

À época de seu lançamento a população dos povos originários não ultrapassava as 100 mil pessoas, hoje alcançam mais de um milhão de indivíduos.

Perplexidade

Em meio século – 1970/2020 – as mudanças foram profundas para essas populações. Se para a dita civilização foram chocantes, estarrecedoras, um Deus nos acuda, imaginemos para povos, alguns ainda inteiramente isolados, sem nenhum contato com o denominado mundo dos homens brancos, vivendo no meio da Selva, afastados, ignorando as mais simples formas de conquistas tecnológicas.

Até hoje, o Brasil, assim como o Peru, Venezuela e Colômbia, ainda conta com povos originários isolados, à margem da civilização. Desconhecem o ferro, vivem de coletas, em pequenos grupos, nômades, sem agricultura estabelecida, fixada, não conhecem a pólvora, suas armas são arcos e flechas. Não refletem, as referências míticas são o Sol, a Lua, os trovões, os heróis culturais da Selva, invisíveis, mas que regulam e norteiam a vida desses povos.

Participei, durante os anos 1970, período em que os militares descartaram o inocente extrativismo da Amazônia e impuseram o devassamento brutal da região, com a implantação de projetos multinacionais, grandes fazendas, extração de minérios e abertura de rodovias nacionais, de quatro expedições de primeiro contato com povos originários.

Sem nenhum contato continuado com a chamada civilização.

Experiência indescritível.

Novos tempos

Então tudo vai no melhor dos mundos.

Crescimento vertiginoso da população, novas reservas, visibilidade nacional.

Ingressaram na universidade, alguns, ganharam um ministério para chamar de seu, presentes em diferentes atividades da chamada vida civilizada.

Formam dezenas de cooperativas, e já se encontram até na Academia Brasileira de Letras.

Estão imortalizados, portanto.

Engano, profundo engano.

Houve avanços, inegáveis.

E, no entanto, com a penetração das fronteiras agrícolas, do agronegócio, da generalização dos garimpos, invadindo impiedosamente as reservas indígenas, e não menos as fazendas de gado, a primeira e mais contundente cunha na Amazônia até então não devassada, a situação hoje dessas populações é dramática.

Nunca me esqueço do que me disse o sertanista Orlando Villas Bôas, ao lado de alguns índios xinguanos, durante uma expedição na selva tentando resgatar os isolados Krenhakarore.

“Nós civilizados, nós ditos brancos, não gostamos de índios. Não há lugar para eles entre nós.”

Edilson Martins é jornalista, escritor e documentarista. Foi preso político no final dos anos 1960. Viveu e reportou de perto os conflitos da Amazônia e a luta dos povos indígenas, seringueiros e camponeses. É autor de obras como Nossos índios, nossos mortos; Nós, do Araguaia; Chico Mendes: Um povo da floresta; Amazônia – a última fronteira; Páginas Verdes e Bediai – O Selvagem. Como documentarista, dirigiu Chico Mendes – Um povo da floresta, premiado com o Vladimir Herzog.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras