Do manicômio psiquiátrico à vida em liberdade

País acumula 1.750 internos em hospitais de custódia. Muitos perdem contato com a família e a sociedade. A saga de João sugere que é possível superar o ciclo de abandono, e convida a refletir sobre a importância das ações antimanicomiais para assegurar uma vida digna

Publicado 19/05/2025 às 17:59

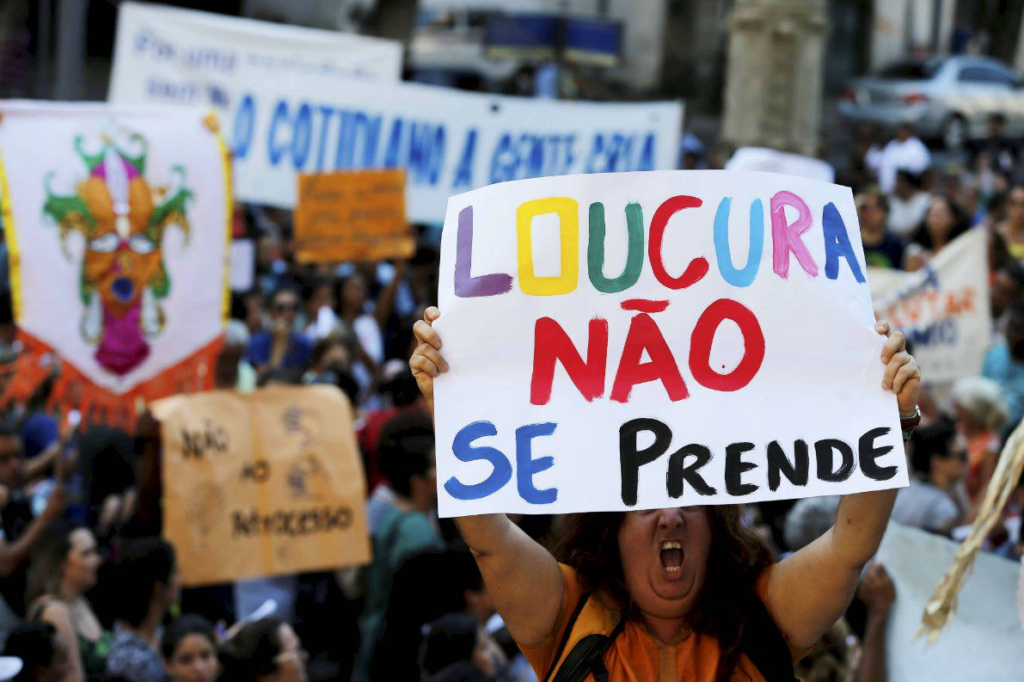

Por José Alberto Roza Júnior, na Cult

A história de João ecoa a de muitos outros moradores de hospitais psiquiátricos e Hospitais de Custódia/Tratamento (HCTP) que entraram pela porta da frente e lá permaneceram por muitos anos. Alguns ainda estão lá. São 24 anos de promulgação da Lei 10.216/01, marco da reforma psiquiátrica brasileira, que buscava garantir o direito ao tratamento humanizado e à reinserção social de pessoas com transtornos mentais, além de estabelecer diretrizes para os HCTPs, buscando alternativas para que indivíduos que cometeram crimes não sejam apenas excluídos, mas recebam tratamento adequado e tenham a chance de retornar à sociedade. Mais recentemente, em 2023, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reforçou esse compromisso, instituindo uma política antimanicomial para o Judiciário, com o objetivo de garantir os direitos das pessoas com deficiência/transtornos mentais no sistema penal e nas medidas de segurança. A Resolução CNJ 487/2023 determinou, no prazo de 1 ano, o fechamento de unidades penais com características asilares, mas, até o momento, poucos estados cumpriram integralmente a medida. São Paulo, por exemplo, onde se concentra grande parte dos internos (51,3%), solicitou o adiamento do prazo. No Brasil, o total de pessoas em HCTPs é de cerca de 1750 internos. Um dos principais obstáculos é a dificuldade em encontrar responsáveis para cuidar desses pacientes, que muitas vezes perderam o contato com suas famílias e a sociedade, ou moradias, como o Serviço Residencial Terapêutico (SRT), destinadas a egressos de hospitais psiquiátricos com internação de longa duração.

Mas há histórias que tentam romper esse ciclo de abandono – e que mostram, também, os efeitos persistentes da lógica manicomial, mesmo quando há afeto e presença. É o caso de João, cuja trajetória também é marcada pela esperança, narrada por seu irmão, Marcos. Em um sábado à tarde, encontrei Marcos visitando seu irmão João, um dos moradores de um SRT de São Paulo. A lógica manicomial do descaso o fez ser transferido, sem muito critério, de um HCTP para um Hospital Psiquiátrico e, por isso, pôde sair de lá e ir morar em um SRT. Para preservar suas identidades, os nomes estão alterados. O que quero mostrar é que, mesmo quando a família não abandona, a lógica do isolamento psiquiátrico pode criar um muro de distanciamento.

João passou 27 anos de sua vida em hospitais psiquiátricos/HCTPs. Marcos nunca se afastou, assim como o pai deles. “Meu pai morreu tentando tirar ele daqueles lugares”, conta Marcos, com a voz embargada pela emoção.

Quando João completou 20 anos, começou a apresentar comportamentos “diferentes”. Nessa mesma época, trabalhava como office boy no mesmo escritório que seu pai, Gerônimo. Mas um dia, a chefia chamou Gerônimo para informar que João seria desligado: ele se recusava a sair para atividades externas, falava sobre homens que o perseguiam e se envolvia em confusões. Em um episódio, invadiu uma reunião, gritando que o café estava envenenado para matar seu chefe. Após a demissão, João se fechou em casa. “Chorava dias e dias, ficava no quarto sem tomar banho”, lembra Marcos. Um dia, Marcos recebeu uma ligação urgente: João havia atacado sua prima com uma faca. Sua mãe tentou conter e desmaiou ao ver toda a cena. Ambas ficaram feridas. Desesperado, tentou se matar. A justiça determinou sua internação em um hospital de custódia, o antigo manicômio judiciário.

Durante onze anos, Gerônimo visitou o filho aos sábados, levando café e bolo feito por Maria, sua esposa. Mas um dia, ouviu a sentença final: João jamais sairia dali. “Esquizofrênico e com medida de segurança, a justiça o manteria lá”, lamenta Marcos. Dois meses depois, Gerônimo descobriu um câncer. Antes de morrer, pediu a Marcos que continuasse as visitas, levando o bolo de cenoura preferido de João. Marcos cumpriu a promessa.

Marcos descobriu que João havia sido transferido para outro hospital, mas em uma cidade no interior de São Paulo. As transferências sem sentido, por discussões entre internos ou mesmo por superlotação, revelam a lógica manicomial do descaso no cuidado, uma história de horror nos longos anos de manicômios no Brasil. E, ao acaso/descaso, a transferência não foi para outro HCTP e sim para um Hospital Psiquiátrico. As visitas continuaram, agora mensais. As idas foram se espaçando com o tempo. Marcos se casou dois anos após a morte de seu pai, seguiu sua vida. Perguntou se João não poderia ir morar com ele, seria mais fácil que dirigir 300 km para visitá-lo. A resposta foi categórica: ele nunca será libertado. “Até quando eu aguentaria a promessa feita a meu pai? Já tinham se passado treze anos desde o primeiro hospital!”, conta emocionado.

Em 2009, vinte anos após o surto psicótico que feriu sua mãe e prima, Marcos soube que João seria transferido novamente, desta vez para um hospital psiquiátrico em São Paulo. A equipe do hospital contou sobre a Lei 10.216/01; agora, João poderia viver com sua família. Marcos fez um acordo com a equipe do hospital. “Eu o visitava mensalmente, depois ficou difícil com a distância. Eu posso vir todos os sábados. Minha esposa faleceu. Moro sozinho. Não tenho quem fique com ele em casa. Cuidem dele aqui.”

Após sete anos, surgiu a oportunidade de João morar em uma residência terapêutica. Aos 62 anos, sua vida recomeçaria fora dos muros que, por tanto tempo, definiram sua existência. Gerônimo se alegraria em saber que o filho teria de novo uma casa. João retornou à cidade em uma tarde de segunda-feira. E, naquele sábado, ao conhecer Marcos, em sua primeira visita ao irmão, fui recebido por perguntas que ecoavam seu sofrimento: quem seria o vilão numa história marcada por tantas atrocidades? Haveria, de fato, um culpado? Qual o papel do Estado no destino dos pacientes psiquiátricos? E por que uma lei que promete mudanças só surge agora? Essas inquietações, lançadas com a voz embargada e lágrimas correndo pelo rosto de um senhor de setenta anos, tornaram-se também minhas. Enquanto tentava explicar os caminhos e limites da Reforma Psiquiátrica, buscava, ao mesmo tempo, acolher a dor de Marcos – uma dor que é também coletiva.

Naquele dia, nossa conversa esmiuçou as pequenas questões que se revelam monumentais no início da jornada de reintegração. João agora desfruta de um guarda-roupa próprio, uma cama só sua, seus pertences organizados e roupas lavadas com o cuidado que merece. Começa, também, a lidar com as novidades de uma vida com mais autonomia: os gastos com o barbeiro semanal, o táxi para consultas e os passeios que vislumbra. O início dessa nova etapa, no entanto, escancara os desafios de desaprender hábitos arraigados por anos de internação.

Há, por exemplo, a insistência em levar para o quarto o prato usado, os restos de comida escondidos, os chinelos sob o travesseiro – resquícios de um passado manicomial que teimam em ressurgir. Como lidar com essas manifestações? Talvez a resposta esteja em reafirmar, a cada gesto, que a Residência Terapêutica é, antes de tudo, um espaço de resgate: a reconstrução paciente de uma subjetividade que lhe foi negada por tanto tempo. Apesar do foco na perspectiva de Marcos, é possível vislumbrar a experiência de João. Ele sorri e interage com os outros moradores da residência, demonstra entusiasmo ao ir à padaria e à banca de revistas. Contudo, a adaptação não é isenta de desafios. Por vezes, João se mostra perplexo diante da modernidade, como ao observar pessoas utilizando telefones celulares, expressando: “Isso é muito louco!”. Em momentos de crise, o passado o assombra, manifestando o desejo de retornar à empresa onde trabalhou ou à casa de sua família. A ausência da mãe também o aflige, levando-o às lágrimas e a questionando por que ela não o visita.

É fundamental ressaltar que casos como o de João representam a realidade de muitos indivíduos com transtornos mentais que, em momentos de crise, cometeram atos infracionais ou crimes. Longe de serem representativos da totalidade dos pacientes em HCTPs, os casos de violência que ocasionalmente chegam à mídia acabam por estigmatizar toda uma população que, em sua maioria, necessita de cuidado, compreensão e oportunidades de reinserção social. É preciso desmistificar a perigosa generalização que associa transtorno mental à violência, reconhecendo que a imensa maioria dessas pessoas, como João, não apresenta traços de psicopatia ou periculosidade inerente.

Há mais de um século, pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei são excluídas da sociedade, privadas de seus direitos e submetidas a tratamentos inadequados, muitas vezes mais prejudiciais do que benéficos. Essa realidade evidencia a necessidade urgente de combater o estigma, promover o diálogo entre saúde e justiça e criar políticas públicas que respeitem os direitos humanos e priorizem o cuidado adequado dessa população.

E, como essa história ainda está sendo escrita, resta a certeza de que João poderá, enfim, viver plenamente em um lar – em sua nova casa, a Residência Terapêutica. Marcos, ao compartilhar comigo essa trajetória de lutas e a memória constante do pai, sorri com a esperança renovada: “Agora, João pode voltar a ser um cidadão!”.

Este artigo é uma homenagem ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. A data nos lembra da importância de lutar por uma sociedade mais justa e inclusiva, onde as pessoas com transtornos mentais tenham seus direitos garantidos e possam viver com dignidade e liberdade.

José Alberto Roza Júnior é Psicólogo Clínico. Professor. Doutor em Psicologia/Saúde Mental (USP). Atuou por mais de 15 anos em serviços de Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras