Brasil, colônia digital

Relatório da ONU expõe submissão de país a China e EUA – que detém 75% do mercado online. Apps como o Fieldview, da Monsanto, extrai dados sobre condições climáticas de lavouras, e vende como “consultoria” a proprietários brasileiros

Publicado 15/10/2019 às 14:36 - Atualizado 15/10/2019 às 15:22

Por Marina Wentzel, na BBC Brasil

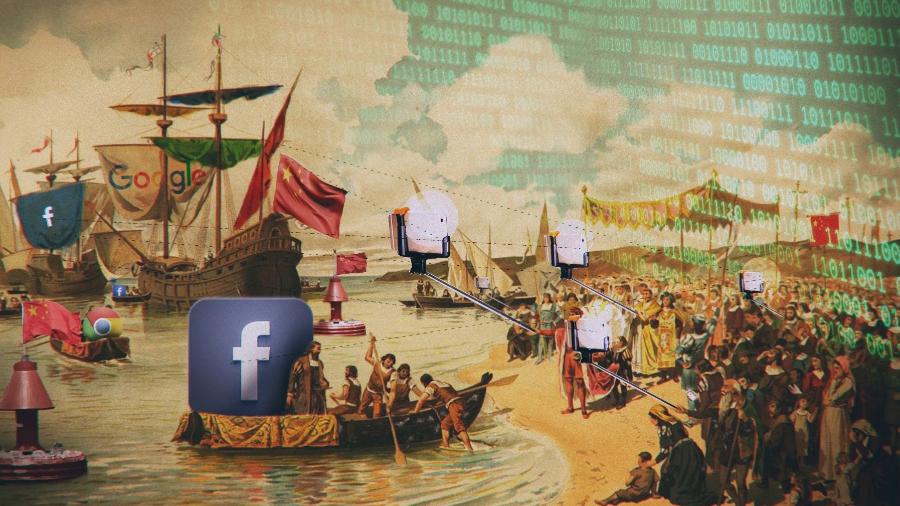

A crescente diferença entre os países na capacidade de processamento de dados faz com que muitos deles, entre os quais o Brasil, corram o risco de se tornarem vítimas de “colonialismo digital” perante a China e os Estados Unidos, aponta um relatório da Organização das Nações Unidas publicado em setembro. Essas potências lideram os avanços digitais, controlando sozinhas mais de 90% do valor de capitalização de mercado das 70 maiores empresas online do mundo.

O paralelo com a colonização se dá pelo risco de submissão e dependência econômica das nações frente às superplataformas chinesas e americanas, conforme o relatório publicado pela Conferência para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), órgão da ONU para o desenvolvimento do comércio. Sem a capacidade de processar os próprios dados, países como o Brasil se tornam apenas fontes de conteúdo bruto e eternos clientes na compra de serviços digitais.

Pela dinâmica atual, os usuários da internet cedem de graça muitas informações a respeito de si mesmos, como idade, escolaridade, locais que frequentam, compras que realizam, perfis dos amigos. São dados que, isoladamente, não possuem valor, mas, quando observados em conjunto, revelam a personalidade e os gostos da pessoa.

De posse desse conhecimento, as plataformas mapeiam o perfil dos indivíduos e seu poder de consumo, transformando-os em “produto” ao revenderem com grande lucro as análises a terceiros. Os compradores são normalmente empresas que buscam atingir a um público alvo do qual o indivíduo faz parte — esse é o processamento de dados ao qual a ONU se refere em seu relatório.

O efeito é similar ao ciclo colonial, durante o qual se exportavam produtos de baixo valor agregado e se importavam bens de consumo acabados — uma dinâmica de desequilíbrio e dominação que remonta a essas relações econômicas assimétricas do passado, alerta o relatório da UNCTAD.

Dependência digital

Nesse caso, na prática, o “produto de baixo valor” que países como o Brasil exportam são os dados crus que seus usuários oferecem gratuitamente nas redes (da selfie que você bate com a roupa nova de ginástica e posta no Facebook ao tipo de tênis que busca no Google para comprar). Por sua vez, os “bens acabados” são a análise processada desses dados, que é revendida pelas plataformas estrangeiras a empresas locais (redes de artigos esportivos, para ficar nesse exemplo).

O documento da ONU aponta que sete superplataformas chinesas e americanas detêm sozinhas dois terços do valor total do mercado digital no mundo todo: Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet/Google, Facebook, Tencent/WeChat e AliBaba. Em conjunto, elas controlam um mercado que, em 2017, foi estimado em US$ 7,1 trilhões — individualmente, o valor de cada uma supera os US$ 250 bilhões.

Para países como o Brasil, que apenas “exportam” o conteúdo bruto, a consequência é que, ao pagar às plataformas estrangeiras para ter acesso à inteligência gerada com base na sua própria população, suas empresas nacionais, menores, não conseguem se desenvolver. E o país acaba dependente desse comércio deficitário de modo praticamente irreversível, diz a ONU.

As empresas estrangeiras saem ganhando não apenas ao lucrarem com os dados, mas também ao se fortalecem politicamente — e se consolidam em uma posição monopolística comparável às companhias marítimas comerciais europeias na época colonial.

‘Você é o produto’

Redes como o Facebook oferecem serviços aparentemente gratuitos, mas coletam em troca as informações, que são guardadas em “silos” (sistemas de armazenagem que fragmentam os dados e impedem que fontes externas acessem a totalidade da informação armazenada). Esses dados alimentam os algoritmos das redes, que os exploram comercialmente — com a venda de espaço publicitário, por exemplo.

Muitos usuários ainda hoje não estão cientes que a lógica por trás dessa barganha é a do “se você não está pagando pelo produto, você é o produto”, afirmam especialistas na indústria da tecnologia.

“Por que você está no Facebook? Porque todos seus amigos estão no Facebook. Quando a rede atinge uma quantidade crítica de usuários, ela passa a explorá-los. A plataforma se torna monopolística na economia real”, explica o diretor do núcleo de competitividade global da instituição de ensino IMD de Lausanne, Arturo Bris.

“O perigo que vemos para o Brasil e outros países é que essas grandes empresas de dados operam como as indústrias extrativistas, que retiram os minerais, o petróleo, refinam, vendem de volta e se beneficiam desproporcionalmente dessa troca”, explicou à BBC News Brasil Pilar Fajarnes, uma das autoras do relatório e oficial da UNCTAD na divisão de Tecnologia e Logística.

“As plataformas também se tornam monopolísticas financeiramente. Quando elas vão em busca de investidores, eles só querem investir nelas. Eles não querem apostar em uma pequena empresa desconhecida do Brasil, porque lucrarão muito mais investindo no Google, por exemplo”, completa Bris, explicando um efeito conhecido como “the winner takes all”, ou “o vencedor leva tudo”, no jargão popular das empresas de tecnologia.

Segundo o professor de Lausanne, embora entendam que estão sendo “usados”, os usuários permanecem nas redes para não perder suas conexões — o que reforça o monopólio e representa mais uma dificuldade para que empresas nacionais prosperem nesse mercado.

Além do modelo da negócios publicitário de redes como o Facebook, as opções de uso comercial das informações dos usuários são diversas.

Outro exemplo concreto dessa dinâmica “colonialista”, citado pelo relatório da ONU, se aplica ao agronegócio brasileiro: é um serviço da fabricante de pesticidas e sementes Monsanto, chamado “Fieldview”, que acumula dados da lavoura e condições climáticas das plantações. Com eles, produz relatórios de inteligência e depois os revende aos próprios proprietários das fazendas, como consultoria sobre produtividade.

O Brasil na lanterna

O Brasil está na lanterna da corrida digital. Em 2017, segundo dados da União Europeia citados no relatório da ONU, o impacto direto do valor da indústria da informação na economia brasileira foi de apenas 6,3 bilhões de euros, com plataformas como iFood e NuBank. No Japão, por exemplo, o impacto direto da economia da informação chega a quase 30 bilhões de euros, na Europa a 65 bilhões de euros e nos Estados Unidos a 113 bilhões de euros.

Além disso, há poucas empresas na economia digital no país. No total, há pouco mais de 36 mil empreendimentos dessa natureza registrados no Brasil — as start-ups que já cresceram e se destacam incluem Fintechs (empresas que usam tecnologia aplicada às finanças), como a PagSeguro e a Stone. Enquanto isso, na Europa, o número é de 276 mil companhias nesse segmento e, no Japão, 104 mil. Os Estados Unidos lideram com 302 mil empresas digitais.

Também faltam talentos nessa área no Brasil. O total de profissionais empregados na indústria da informação brasileira é de 1,1 milhão de pessoas. No Japão são 4 milhões de pessoas, e, na Europa, 7,2 milhões. Novamente os EUA lideram, empregando 14 milhões de profissionais de TI, segundo dados da União Europeia citados pela UNCTAD.

Enquanto o Brasil permanece estagnado, EUA e China abrem vantagem na dianteira da competitividade mundial.

Juntos, correspondem a 75% das patentes relacionadas às tecnologias blockchain (encriptação que comprime grandes quantidade de dados, usada em criptomoedas como Bitcoin e Ethereum). Essas nações também são responsáveis por 50% dos gastos globais em IoT (a chamada “internet das coisas”, na qual se incluem produtos como tomadas comandadas pelo celular) e, segundo a UNCTAD, pelo menos 75% do mercado de computação em nuvem (que abastece serviços do nosso dia a dia, como o armazenamento no Google Drive).

O atraso do Brasil está quantificado no resultado da última edição do Ranking Global de Competitividade Digital, estudo compilado pela equipe do professor Bris, de Lausanne. O país ficou em 57º lugar entre todos os 63 pesquisados, parado na mesma posição que ocupava no ano passado.

O ranking é um termômetro mundial que mede a eficiência das nações em três fatores: a infraestrutura intangível, a questão técnica e a preparação futura. Na edição de 2019 foi mais uma vez liderado pelos Estados Unidos, Singapura e Suécia. A China chegou na 22ª colocação, avançando rapidamente oito posições.

No primeiro pilar, avalia-se o que está por trás do processo de transformação digital, como a capacidade do país de descobrir, compreender e adotar novas tecnologias.

No fator tecnológico é considerado o contexto geral pelo qual o desenvolvimento da tecnologia digital ocorre — esse desenvolvimento é medido levando-se em consideração fatores como a regulamentação desse mercado, a disponibilidade de capital e o avanço tecnológico. Para se computar esses fatores, são consideradas qualidades práticas (como a velocidade da internet de banda larga no país) e perceptíveis (se as empresas desse setor são ágeis).

Por último, o fator de preparação futura estima o nível de prontidão de uma economia para assumir sua transformação digital.

“Haverá uma dominação, que você pode chamar de dominação colonial. Os Estados Unidos e a China serão os poderes coloniais deste século 21”, avalia o professor Bris.

Como combater o colonialismo digital?

Apesar de a América Latina já ter registrado 19 unicórnios (start-ups com valor superior a US$ 1 bilhão) desde o início deste século até 2019, isso não anula o efeito “colonial” porque, na maioria das vezes, elas são compradas e engolidas pelas plataformas dominantes. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o aplicativo de transporte brasileiro 99, que foi comprado em 2018 pela chinesa Didi Chuxing.

O professor Bris, porém, é otimista. “As plataformas estão sob ataque, sim, não apenas econômica, mas socialmente. As pessoas estão começando a questionar, se dando conta de que estão explorando o bem mais valioso: a nossa informação.”

Para Pilar Fajarnes da ONU, não há uma solução única. Ela afirma que é necessária uma abordagem com iniciativas múltiplas. “Os países devem fomentar empresas locais que façam o ‘refino’ dos dados, e adotar políticas que defendam a propriedade e controle dos indivíduos sobre suas informações”.

Além de subsídios para criar incubadoras e preparar os talentos, segundo os especialistas, os países podem estimular as empresas locais exigindo que a indústria de softwares tenha sempre código aberto (sem direitos autorais), o que permite democratização da tecnologia. No Brasil, por exemplo, start-ups de software que recebem subsídios do governo têm o compromisso de utilizar código aberto e livre de licenças.

É importante também, segundo os expecialistas, que “os fluxos de transferência de dados transnacionais sejam regulamentados, bem como estabelecidos controles fiscais, para que as empresas paguem tributos aos países de onde extraem os dados brutos”, como diz Fajarnes.

Exemplos de regulamentação estão sendo debatidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em uma recomendação inicial, lançada no início de outubro, a organização sugere que as multinacionais declarem seus lucros nos países onde obtiveram o ganho — e não só no local onde fica a matriz. A intenção é que os lucros de empresas (inclusive as digitais) sejam reinvestidos nos lugares onde essa riqueza foi produzida — os países poderão cobrar impostos das marcas que lucraram com dados de seus cidadãos, por exemplo. A OCDE espera concluir um acordo sobre o tema até o fim de 2020.

No caso do Brasil, como antídoto à estagnação digital, segundo os especialistas, é preciso “uma política consistente de educação, desde a primeira infância à universidade. Tecnologia e pesquisa são parte disso. Países que têm sucesso conseguem isso porque a população da base ao topo está convencida da importância da educação”, nas palavras do professor Bris.

“Quebrar esse círculo vicioso exigirá um pensar ‘fora da caixa’, com o objetivo de encontrar uma configuração alternativa da economia digital”, avalia Fajarnes.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.