Brasil: algo se move no interior das religiões?

Estudos mostram lenta e gradual inclusão nas missas e cultos. Movimentos articulam questões raciais e feministas com a fé, e propõem novas leituras da bíblia. Entre “atabaques católicos” e terreiros chefiados por transgêneros, tradições são ressignificadas

Publicado 09/10/2025 às 19:12

Por Christina Queiroz, no Pesquisa FAPESP

Nas últimas duas décadas, tradições religiosas no Brasil passaram a incorporar de forma mais intensa pautas relacionadas à raça e ao gênero. Em especial, igrejas católicas e templos evangélicos têm abrigado grupos de fiéis que articulam espiritualidade e afirmação identitária, resgatando a presença de personagens negros na história do cristianismo e propondo releituras da Bíblia. As questões de gênero, por sua vez, passaram a ser abordadas sob perspectivas diversas: enquanto alguns coletivos religiosos defendem o direito ao aborto, outros elaboram discursos que rejeitam o feminismo, mas ainda assim questionam modelos tradicionais de submissão da mulher. Como característica comum, essas iniciativas passam a participar de disputas em torno do corpo, da sexualidade e da autoridade interpretativa de textos sagrados.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil segue sendo um país majoritariamente católico (56,7%), embora o percentual tenha diminuído em relação a 2010 (65%). No mesmo recorte temporal, a proporção de pessoas que se autodeclaram evangélicas cresceu de 21,6% para 26,9% e os sem religião passaram de 7,9% para 9,3%. Já seguidores da umbanda e do candomblé subiram de 0,3% para 1,0%, enquanto os adeptos do espiritismo caíram de 2,1% para 1,8%.

Para a antropóloga Paula Montero, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), debates sobre raça e gênero entre grupos religiosos ganharam fôlego após a Constituição de 1988. “Até então, o país era pensado como uma nação homogênea, católica e majoritariamente branca. Com a redemocratização, a nova Carta propôs uma ruptura: a democracia brasileira deveria se constituir como pluralista”, pontua a pesquisadora, que coordena projeto temático sobre pluralismo religioso com financiamento da FAPESP. De acordo com ela, essa mudança, que resultou de uma ampla mobilização da sociedade civil, constituiu um marco à forma como religiões incorporam discussões sobre racismo e misoginia.

No livro A cor da fé: “Identidade negra” e religião, publicado em 2024, o antropólogo Rosenilton Silva de Oliveira, da USP, analisa de que modo a noção de identidade negra é mobilizada por lideranças de religiões de matriz africana, católica e evangélica. Segundo o pesquisador, seja por meio de novas interpretações da Bíblia em cultos evangélicos ou da incorporação de elementos afro-brasileiros à missa católica, incluindo o uso de atabaques, grupos religiosos vêm debatendo a negritude e apoiando a formulação de ações afirmativas à população negra.

A obra, lançada pela editora Elefante, é resultado de estudo que abarcou o levantamento de dados censitários, trabalho de observação participante, mais de 60 entrevistas com fiéis e lideranças espirituais, além de revisões bibliográficas, pesquisa documental e o acompanhamento de redes sociais. “Embora a questão racial seja uma diretriz comum a muitos grupos religiosos, cada um adota estratégias distintas para incorporar esse debate em seus ritos e liturgias”, informa o antropólogo.

A Igreja Católica brasileira, segundo Oliveira, começou a acolher reivindicações do movimento negro no final da década de 1970, motivada pelo processo de reabertura política e pela preparação à Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, realizada em Puebla, no México, em 1979. O evento reuniu bispos da região para discutir ações de evangelização. Um dos resultados do encontro foi a criação dos Agentes de Pastoral Negros, em 1983, e, posteriormente, da Pastoral Afro-brasileira, em 1988. Pastoral é uma ação organizada da Igreja para cumprir a sua missão de evangelizar as pessoas.

Na década de 1990, surgiram grupos de estudos teológicos, como o Atabaque, em São Paulo, que começaram a desenvolver novas liturgias, ou seja, ritos, cerimônias e cultos que abarcavam questões raciais. Nesse processo, outro marco importante foi a Campanha da Fraternidade de 1988, que teve a população negra como tema central. Realizadas anualmente, essas campanhas promovidas pela Igreja Católica pretendem despertar o espírito de caridade, solidariedade e justiça por meio da reflexão sobre um tema social. “Essa edição da campanha levou os católicos a reconhecer a conivência histórica de setores da instituição com a escravidão e a defender a necessidade de reparações. Em 1992, o papa João Paulo II [1920-2005] fez pedidos de perdão em razão da participação da Igreja no tráfico de pessoas escravizadas”, explica o antropólogo.

De acordo com o pesquisador, partindo desse cenário, a Igreja Católica brasileira tem ampliado o combate ao racismo e adotado símbolos de heranças africanas em liturgias. O objetivo é expandir sua atuação, valorizar a identidade negra de fiéis e o diálogo com o candomblé e a umbanda. No entanto, o pesquisador pontua que a forma como cada paróquia ou diocese incorpora o debate não é homogênea. Por isso, nem todas apresentam o mesmo nível de engajamento. A Renovação Carismática Católica, por exemplo, movimento surgido nos Estados Unidos em 1967 e que se espalhou pelo mundo, não discute abertamente pautas antirracistas nem defende políticas afirmativas até hoje.

Nesse sentido, Oliveira lembra que, antes do Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965 para discutir a renovação da Igreja, muitas ordens religiosas não admitiam o ingresso de pessoas negras. E mesmo entre aquelas que aceitavam, havia distinções entre negros e brancos. Assim, os negros eram relegados à função de oblatas, desempenhando trabalhos braçais e de serviço. Já os chamados coristas, grupo formado por pessoas brancas, exerciam atividades de ensino, enfermagem e liturgia.

O antropólogo traz um exemplo histórico para ilustrar essa exclusão. “O frade negro São Martinho de Porres [1579–1639], nascido no território que hoje é o Peru, foi admitido na ordem dominicana como oblato, trabalhando como cozinheiro e porteiro, e jamais desempenhou a função de corista”, conta. Porres ingressou na ordem por vontade própria e era reconhecido por sua humildade, dedicação ao trabalho e espírito de caridade. Destacou-se por curar enfermos e realizar milagres. Sua canonização, no entanto, ocorreu apenas em 1962, conduzida por João XXIII (1881-1963), o mesmo papa que convocou o Concílio Vaticano II.

Criada em 1928 em Campinas, no interior de São Paulo, a Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado é considerada uma das primeiras ordens no Brasil a admitir o ingresso de mulheres negras. Graduada e mestra em ciências da religião, Letícia Aparecida Ferreira Lopes Rocha faz atualmente pesquisa de doutorado na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com financiamento da FAPESP, para resgatar a história da organização religiosa. Rocha foi freira durante 10 anos, antes de ingressar no universo acadêmico. Um dos motivos que a levou à pesquisa científica foi a inquietação de compreender e analisar a experiência de mulheres negras no catolicismo.

Por meio de análises de documentos históricos e eclesiásticos e entrevistas com irmãs negras que fazem parte da congregação, Rocha identificou que, antes do Concílio Vaticano II, havia uma separação entre mulheres negras e brancas. As primeiras desempenhavam apenas funções domésticas. E as outras, as brancas, papéis de destaque, como coordenação. “Essa distinção só foi extinta depois do Concílio Vaticano II, que forçou a Igreja a repensar sua presença no mundo e a enfrentar as contradições de seu passado, principalmente no campo racial”, explica.

Mais tarde, na década de 1980, as irmãs negras começaram a resgatar a sua história na organização religiosa e a promover encontros, reunindo mulheres de outras ordens religiosas para debater temas como racismo e homossexualidade. Esses eventos foram pontos de partida para que a congregação estabelecesse missões no Quênia, Angola e Moçambique, reforçando o trabalho de evangelização de pessoas negras que era promovido no Brasil e colaborando para a expansão dos domínios da Igreja na África.

Apesar de reconhecer os avanços recentes da Igreja Católica no combate ao racismo e à misoginia, a socióloga Maria José Fontelas Rosado Nunes, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), destaca que as estruturas excludentes de gênero e raça perduram na instituição. “Hoje temos bispos e cardeais negros, mas nenhuma pessoa de origem africana chegou a ser papa e as mulheres seguem proibidas de ocupar essa posição, assim como a função de bispos, padres e demais lideranças”, ressalta. De acordo com Nunes, a única exceção, que é tratada como lenda pela Igreja Católica, seria a papisa Joana, mulher que viveu no século XI na região onde hoje fica a Alemanha e que teria se travestido de homem para poder estudar e ascender na hierarquia eclesiástica.

Antes de se tornar pesquisadora, Nunes também foi freira por mais de uma década. Dava aulas em colégios religiosos dirigidos por congregações femininas e atuou em comunidades empobrecidas no sertão baiano e no Acre. Abandonou a vida religiosa para ingressar na academia, empenhada em analisar como a Igreja Católica lida com questões de gênero. Ela é uma das fundadoras da organização Católicas pelo Direito de Decidir, criada no Brasil nos anos 1990 para defender a autonomia das mulheres sem que isso represente ruptura com a tradição cristã. “Mostramos que é possível manter a fé na Igreja e, ao mesmo tempo, questionar leis eclesiásticas relacionadas ao aborto, aos direitos reprodutivos e à autonomia das mulheres sobre decisões que envolvem seu próprio corpo”, sustenta. Na avaliação da socióloga, o movimento feminista brasileiro tem historicamente ignorado a situação de mulheres religiosas, incluindo freiras e adeptas do catolicismo, em suas reivindicações. “Nosso trabalho é preencher essa lacuna e criar pontes para que elas possam tomar decisões sem abrir mão do catolicismo”, afirma.

Ao contrário da Igreja Católica, em que os movimentos negros ganharam força a partir do final dos anos 1980, entre os evangélicos esse fenômeno é mais recente no Brasil, tendo se intensificado a partir da década de 2000. “Antes, predominava um discurso universalista, que defendia a igualdade de todos perante Deus e enxergava a discriminação racial como qualquer outro pecado”, relata Oliveira, da USP. Segundo o antropólogo, pequenas comunidades autônomas foram as primeiras a se definir como antirracistas e inclusivas. Em 2003, elas criaram o Movimento Negro Evangélico (MNE), que passou a se articular por meio de comunidades on-line e a promover encontros presenciais. Hoje, o MNE reúne organizações, além de lideranças pastorais e eclesiásticas, em 10 estados do país, que desenvolvem ações de enfrentamento ao racismo dentro e fora das igrejas.

Oliveira explica que o movimento é heterogêneo. Busca tanto recuperar as raízes africanas do cristianismo, colocando em evidência a história de personagens bíblicos negros e sua importância à constituição dessa fé, quanto enfrentar o racismo dentro e fora da Igreja. Nesse sentido, ele cita a atuação de Hernani da Silva, fundador da Sociedade Cultural Missões Quilombo, em São Paulo, e da plataforma virtual Afrokut. “Silva defende que a gênese do protestantismo brasileiro remonta ao ano de 1841 e aos trabalhos do pregador Agostinho José Pereira, conhecido como Lutero Negro, no Recife”, comenta o antropólogo. Essa é uma visão que se contrapõe às narrativas tradicionais sobre a disseminação dos evangélicos no país. De acordo com esse ponto de vista, a ascensão de igrejas protestantes ganhou impulso no século XIX por meio da atuação de missionários europeus, especialmente de alemães.

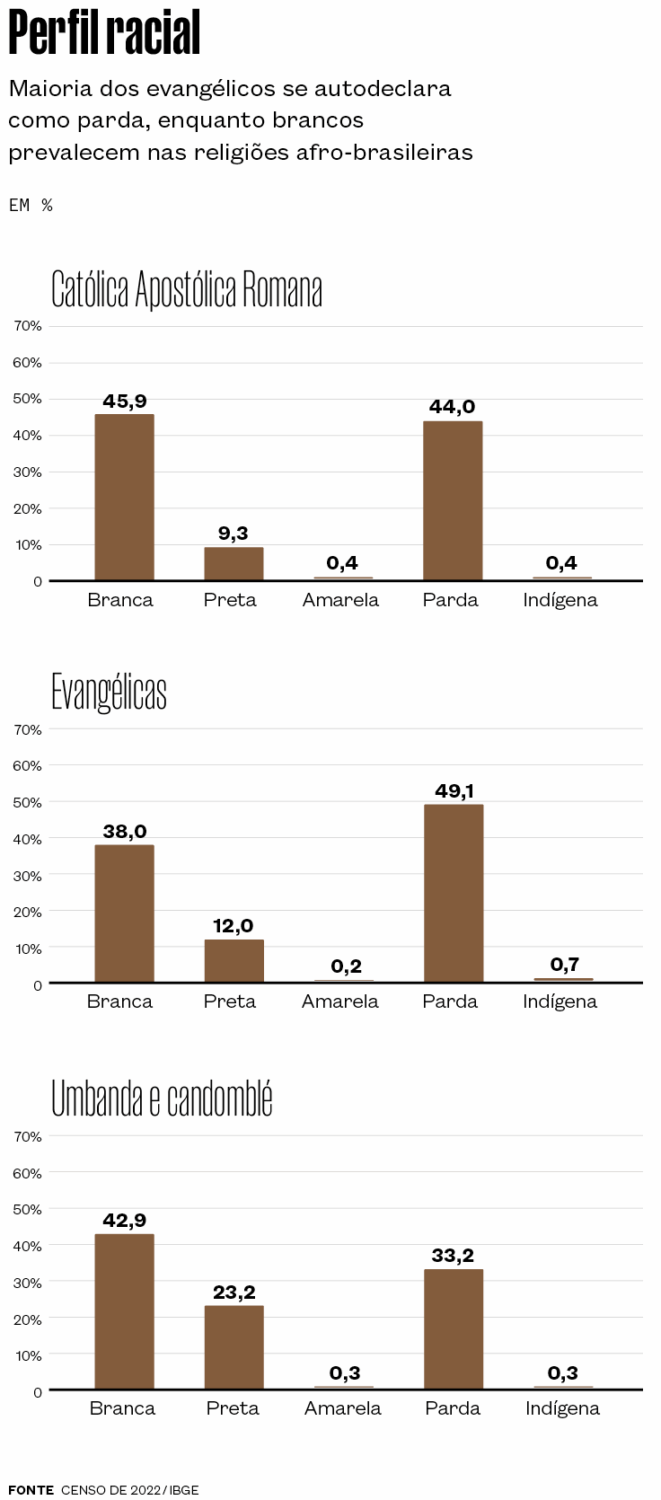

Considerando esse cenário, dados dos censos das últimas décadas apontam para um número curioso. Enquanto nas religiões de matriz africana pessoas brancas têm presença significativa, entre os evangélicos as pessoas autodeclaradas pardas são maioria (ver gráfico abaixo). Em relação ao Censo de 2022, o sociólogo Reginaldo Prandi, da USP, observa uma mudança significativa na composição racial do campo evangélico brasileiro. Ele pontua que, nos últimos 12 anos, a presença de negros entre os evangélicos subiu 7,2%, proporção superior ao crescimento da população negra em todo o país. Na perspectiva do sociólogo, o dado reflete uma transformação cultural ampla, ligada à forma como as pessoas passaram a se identificar e a se reconhecer em termos raciais.

Por outro lado, esse crescimento também se deve à migração de fiéis negros que deixaram o catolicismo para ingressar em igrejas evangélicas, especialmente em denominações pentecostais e neopentecostais. “Estamos diante de um fenômeno que não é apenas demográfico, mas simbólico: ele revela um deslocamento no modo como negros e pardos se situam dentro do cenário religioso e como as igrejas passaram a absorver essa presença”, propõe. Prandi destaca, ainda, que durante décadas o catolicismo encolheu na mesma proporção que os evangélicos aumentaram. “No entanto, no último período intercensitário, essa dinâmica mudou. A redução de fiéis católicos diminuiu e a expansão evangélica perdeu fôlego, evidenciando que o Brasil não vai se tornar nos próximos anos um país evangélico”, sustenta.

Em debates sobre questões de gênero nas igrejas evangélicas vem ocorrendo uma ressignificação de pautas feministas, constata a antropóloga Jacqueline Moraes Teixeira, da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP. A pesquisadora explica que grupos de mulheres evangélicas estão criando iniciativas para combater a violência doméstica a partir da ideia de “feminino”. Essa noção tem se colocado como alternativa ao feminismo e está associada a valores como cuidado, sensibilidade e responsabilidade da mulher pela família. “É uma forma de ressignificar pautas historicamente ligadas ao movimento feminista, como a remuneração desigual ou a necessidade de creches para deixar os filhos, mas por meio de um viés conservador”, analisa. “Trata-se de uma política de gênero que afirma defender os direitos das mulheres, mas em nome da preservação de um modelo específico de família.”

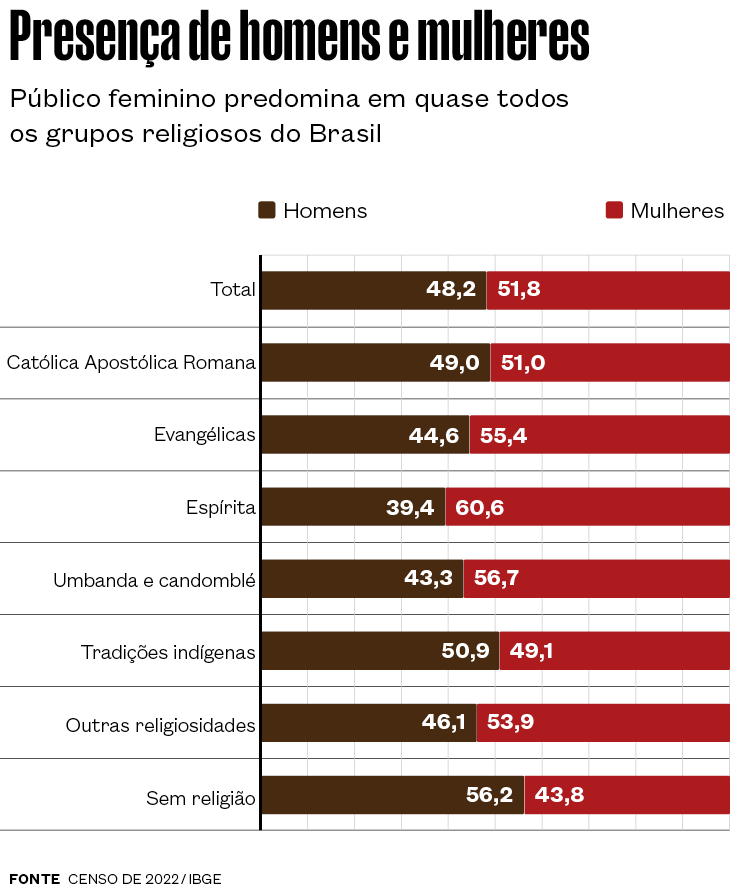

Montero, por sua vez, destaca que a maior parte da população que se declara religiosa no país é feminina. Assim, em todas as tradições, o grupo representa mais de 50% dos fiéis (ver gráfico abaixo). A predominância, observa a antropóloga, está diretamente relacionada à função que as instituições religiosas desempenham na vida cotidiana. “Esses espaços respondem a muitas das necessidades familiares, domésticas e sociais das mulheres pobres do Brasil”, justifica. Segundo a pesquisadora, instituições católicas e evangélicas oferecem assistência em áreas em que o Estado não chega, tanto no apoio material como no acolhimento simbólico (ver Pesquisa FAPESP nº 286).

Isso acontece também nos cultos afro-brasileiros, como o candomblé e a umbanda, prossegue Montero. Historicamente perseguidos pelo Estado no passado, eles não eram considerados práticas religiosas até meados do século XX. “Hoje, essas manifestações são reconhecidas pelo poder público como guardiãs dos símbolos da herança africana no Brasil”, detalha Oliveira. Segundo o antropólogo, mesmo terreiros cujos líderes ou a maioria dos adeptos se declaram brancos podem ser considerados espaços de legitimação da cultura negra.

Além disso, como explica Prandi, enquanto em igrejas cristãs persistem barreiras em relação ao gênero e à sexualidade, o candomblé e a umbanda acolhem essas diversidades. Segundo a crença dessas religiões, cada indivíduo nasce ligado a um orixá e a um odu, que contém seu destino. O odu é responsável por moldar seu jeito de ser. “Assim, o sucesso ou o fracasso da pessoa não dependem somente de mérito, mas de uma combinação entre o que se traz no nascimento e a relação com o mundo, podendo contar com o auxílio dos orixás para uma vida equilibrada e feliz. Os terreiros existem para ajudar a equilibrar essa trajetória, seja qual for a condição da pessoa”, destaca o sociólogo.

Essa abertura se reflete na aceitação de diferentes trajetórias de vida, segundo Prandi. “Os terreiros podem acolher pessoas marginalizadas, como ladrões e trabalhadoras sexuais, por exemplo”, esclarece. O sociólogo afirma que essa característica ajuda a explicar por que tantas pessoas da comunidade LGBT+ frequentam casas de santo. “Nesses locais, indivíduos que não são aceitos em outras religiões encontram condições para se assumirem, sem precisar mudar quem são. Nos ritos afro-brasileiros, todos os gêneros estão presentes. Há inúmeros terreiros chefiados por mulheres, homossexuais e pessoas transgênero”, finaliza o pesquisador.

A reportagem acima foi publicada com o título “Fé e identidade” na edição impressa nº 356, de outubro de 2025.

Projetos

1. Pluralismo religioso e diversidades no Brasil pós-constituinte (nº 21/14038-6); Modalidade: Projeto Temático; Pesquisadora responsável: Paula Montero (USP); Investimento R$ 4.213.149,06.

2. Mulheridade negra na Congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado (1986-2004) (nº 24/01957-1); Modalidade: Bolsa de Doutorado; Pesquisadora responsável: Lilian Maria Pinto Sales (Unifesp); Bolsista Letícia Aparecida Ferreira Lopes Rocha; Investimento R$ 388.584,00.

3. Violência doméstica, pentecostalismo e novas pedagogias eleitorais (nº 20/14909-4); Modalidade: Bolsa de Pós-doutorado. Pesquisador responsável Adrian Gurza Lavalle; Bolsista Jacqueline Moraes Teixeira. Investimento: R$ 79.875,25.

Artigos científicos

CARRANZA, B. M. e ROSADO-NUNES, M. J. F. Fim de uma ordem: Natureza, lei divina, feminismo. Horizonte-Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião. v. 17, n. 53. 2019.ROSAS, N. e TEIXEIRA, J. M. Apresentação ao dossiê temático. Religião como marcador social: Nova chave analítica ou modismo intelectual? Debates do NER. v. 25, n. 46. 2025.ROCHA, L. A. F. L. Mulheres negras na vida religiosa consagrada pós-Concílio Vaticano II. Anais do III Simpósio Internacional de Estudos do Catolicismo. Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal de Juiz de Fora. 2023. TEIXEIRA, J. M. e REIS, L. Mulheres evangélicas para além do voto: Notas sobre processos de engajamento, política e cotidiano. Debates do NER. 2023. TEIXEIRA, J. M. e BARBOSA, O. A. A mulher e a família: Agendas pentecostais na disputa pela gramática dos direitos humanos. (Syn)thesis. v.15, n.1. 2022.

Livros

MONTERO, P. et al. (eds.) Religious Pluralism and Law in Contemporary Brazil. Law and Religion in a Global Context. v. 4. Springer, 2023. OLIVEIRA, R. S. de. A cor da fé: “Identidade negra” e religião. São Paulo: Elefante, 2024. PRANDI, R. Brasil africano: Orixás, sacerdotes, seguidores. Rio de Janeiro: Pallas Editora, 2025. TEIXEIRA, J. M. A mulher universal: corpo, gênero e pedagogia da prosperidade. Coleção Viramundo. Universidade de São Paulo. Faculdade de Educação, 2021.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras