Araguaia: repressão e mortes, além da guerrilha

No Pará, trabalhadores rurais e pesquisadores recuperam documentos da ditadura pós-64 para expôr a repressão aos camponeses não envolvidos na luta armada. Entre mortos e desaparecidos, havia líderes sindicais. Relatos de familiares expõem conluio entre militares, ruralistas e empresários

Publicado 12/08/2025 às 16:22 - Atualizado 12/08/2025 às 16:23

Por Natália Suzuki e Matheus Faustino, na Repórter Brasil

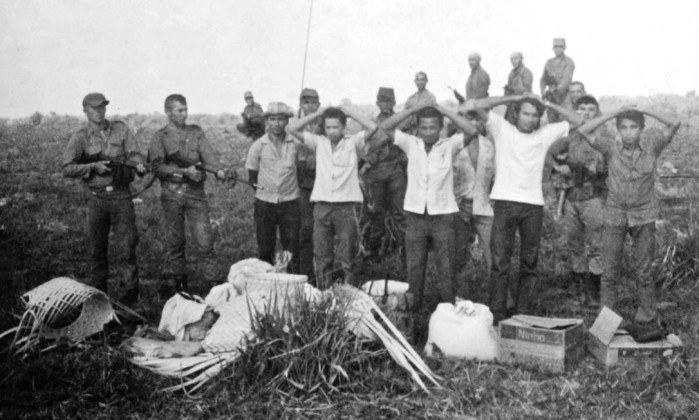

Assim como os integrantes da Guerrilha do Araguaia — movimento de enfrentamento armado à ditadura formado na divisa do Pará com o Tocantins, entre as décadas de 1960 e 1970 — camponeses daquela região também foram alvo do regime militar na Amazônia. Meio século depois, filhos e netos desses trabalhadores ainda lutam para que o Estado reconheça seus parentes como vítimas de crimes políticos.

Com apoio de pesquisadores, familiares de trabalhadores rurais mortos ou desaparecidos no sudeste do Pará estão reunindo documentos oficiais — muitos deles antes mantidos em sigilo — para demonstrar como agentes de segurança pública atuaram em conluio com empresários e grandes proprietários de terra na repressão a camponeses.

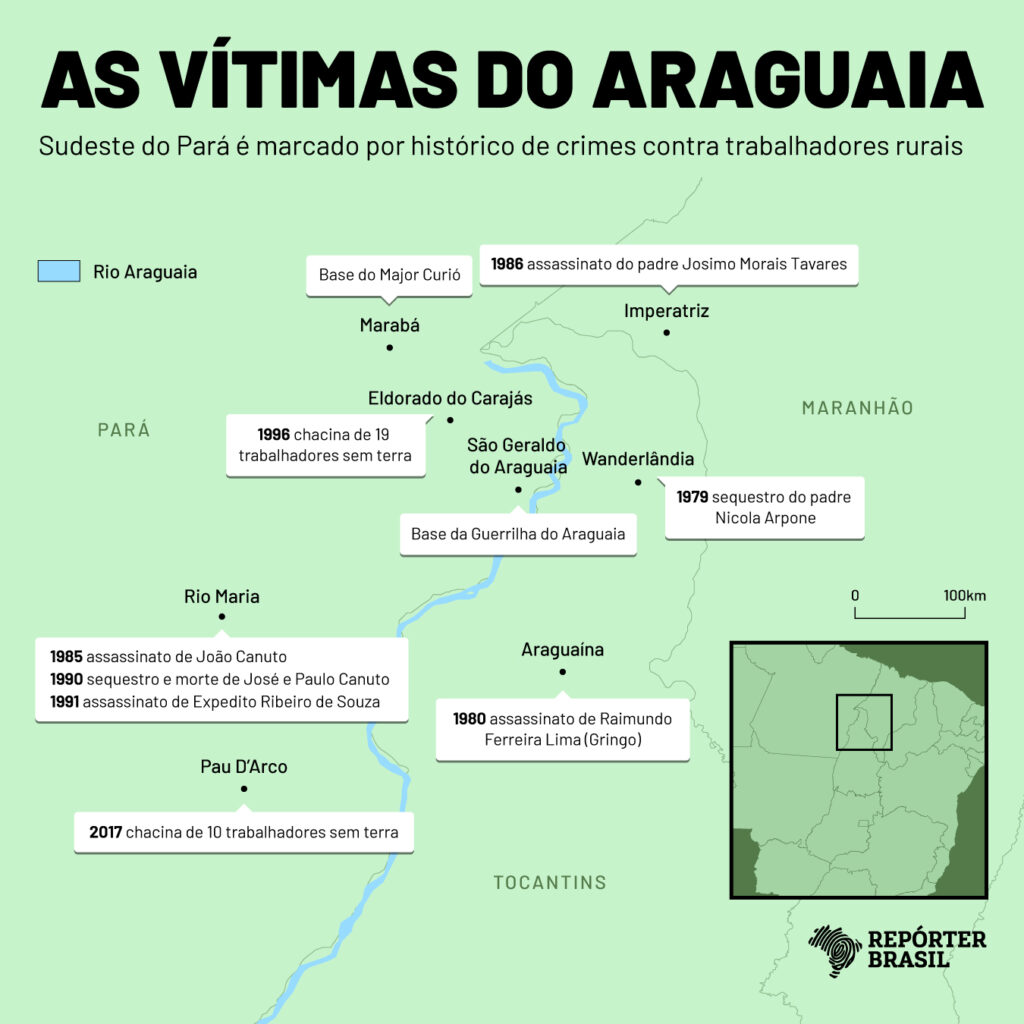

A mobilização teve início após a avaliação de que a Comissão Nacional da Verdade, instalada em 2012 para apurar os crimes cometidos pelo regime militar, não incluiu trabalhadores rurais entre as vítimas da ditadura. O relatório final da comissão, publicado em dezembro de 2014, apontou 434 nomes de perseguidos do Estado brasileiro entre 1946 e 1988. Paralelamente, a Comissão Camponesa da Verdade identificou 1.196 casos de trabalhadores rurais e aliados mortos ou desaparecidos entre 1961 e 1988.

“O Estado deu um passo importante, mas os camponeses ficaram fora”, afirma a historiadora Luzia Canuto, de Rio Maria (PA), que perdeu o pai e dois irmãos assassinados. “A nossa região é muito violenta e virou um local de silenciamento. As pessoas não querem falar. Mas se deve continuar investigando. Os camponeses precisam ser descobertos”, complementa.

Embora tenha sido montado na região principalmente contra a Guerrilha do Araguaia, desmantelada em 1974, o aparato repressivo também foi usado contra opositores do regime militar e de fazendeiros locais. “Onde eles [militares] acreditavam que pudesse ter foco de resistência, continuaram a perseguição”, afirma a historiadora Luzia Canuto, de Rio Maria (PA), que perdeu o pai e dois irmãos assassinados.

Além de camponeses, o regime mirava sindicalistas, religiosos e movimentos sociais. “Eles eram monitorados pelo Estado, sabiam que estavam arriscando a vida. E o Estado tinha um lado, o dos fazendeiros”, diz ela, ressaltando que a perseguição aos lavradores era feita com apoio empresarial. “Nós vamos comprovar isso com documentação”, garante Luzia.

Perseguição a líderes sindicais durante a após a ditadura

Dos 1.196 casos mapeados pela Comissão Camponesa da Verdade, o estado do Pará lidera com 556 assassinatos (46% do total). Um dos casos emblemáticos é o do sindicalista Raimundo Ferreira Lima, conhecido como Gringo, morto em 1980 em uma emboscada. Na época, ele figurava em uma lista de lideranças ameaçadas por fazendeiros.

O crime nunca foi investigado e os responsáveis continuam impunes. A suspeita é que latifundiários tenham contratado pistoleiros para matá-lo. Gringo foi assassinado um mês antes das eleições para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia, que era então administrado por um “pelego” — interventor ligado ao governo e aos latinfundiários. Gringo era o líder da chapa de oposição e autor de denúncias contra a gestão do sindicato.

Após o crime, o pesadelo não teve fim para a esposa, que restou com seis filhos pequenos. Ela própria foi perseguida. “Minha mãe sempre se despedia da gente como se fosse a última vez, porque ela não sabia se ia voltar”, conta a filha Nédyma Lima, que tinha três anos quando o pai morreu.

Uma noite, Nédyma conta que a Polícia Federal invadiu a casa paroquial onde viviam, sequestrou fotos da família e espalhou panfletos difamatórios com a imagem da mãe dela. Durante a ação, os filhos foram ameaçados e humilhados. “Quando chegamos no portão, eles colocaram a arma em nós. Meu irmão mais velho chorava muito. Eles perguntavam onde escondíamos as armas”, lembra Silvio Lima, que tinha apenas dez anos na época.

No último 29 de maio, data que marcou os 40 anos do assassinato de Gringo, parentes de camponeses mortos ou desaparecidos se reuniram em Redenção (PA) para compartilhar suas memórias e avançar nas conversas para reivindicar o reconhecimento do Estado.

Entre os achados que apontam para a participação do Estado nas agressões estão as ações do GTAT (Grupo de Terras do Araguaia Tocantins). Durante a ditadura, o órgão federal em tese cuidava da regularização fundiária na região. Mas, na prática, dizem os pesquisadores, atuava na defesa dos grandes proprietários de terras. Houve também aparelhamento de sindicatos de trabalhadores rurais, que passaram a ser presididos por interventores ligados às forças policiais e aos fazendeiros.

“A gente mora numa região ocupada basicamente no período militar com uma ocupação incentivada [pela ditadura]. Mas havia um tratamento diferenciado. O fazendeiro ganhava a terra, financiamento e todas as chances de se estabelecer. O trabalhador, não. Então essas áreas se tornaram posteriormente focos de disputa. E o Estado se comportava em grande parte na defesa do latifundiário”, afirma Luzia Canuto.

O assassinato do pai dela, João Canuto, também se relaciona à repressão sindical. Em 1985, latifundiários locais contrataram pistoleiros para assassiná-lo. João era uma das principais lideranças em defesa da reforma agrária na região e líder do primeiro sindicato local dos trabalhadores, em Rio Maria.

Três dias antes de ser assassinado, Canuto havia registrado as ameaças de morte às autoridades, mas nenhuma providência foi tomada. A inação do Estado é um sinal da cumplicidade, na avaliação da família. “Quando tinha a morte de um trabalhador, principalmente nas décadas de 80 e 90, a própria polícia achava um mecanismo de culpar a vítima. Tivemos muita dificuldade de fazer o processo andar na Justiça. No caso do meu pai, sumiram peças, partes, páginas do processo.”

Em 1990, seis anos após o assassinato de João, três filhos dele (irmãos de Luzia) foram sequestrados por um ex-policial militar que prestava serviços para fazendeiros. Apenas um escapou com vida. Em 1991, Expedito Ribeiro de Souza, um dos sucessores de João Canuto no sindicato, foi assassinado a mando de um fazendeiro.

Major Curió também perseguiu camponeses

Entre os nomes de autoridades citados pelas vítimas está o do coronel da reserva Sebastião Rodrigues de Moura, conhecido como Major Curió, falecido em agosto de 2022. Militar de carreira, ele comandou ações contra a Guerrilha do Araguaia e continuou operando na região após o fim do movimento.

A guerrilha se instalou entre os municípios de Marabá e Santana do Araguaia, especialmente em São Geraldo do Araguaia — na época, um distrito de Conceição do Araguaia.

Curió temia pelo retorno dos guerrilheiros, e por isso atuava de forma ambígua: reprimia lideranças sindicais e ao mesmo tempo buscava apoio popular. “Ele parecia um paizão, tinha uma voz suave. Na guerrilha, quando capturava alguém, como o camponês, o prisioneiro, ele fazia o papel daquele que interrompia a tortura e propunha alguma coisa para quem estava sofrendo”, diz o padre Ricardo Rezende Figueira, à época coordenador da CPT na região do Araguaia e Tocantins.

“O distrito de São Geraldo tinha mais infraestrutura na época do que a sede do município, porque Curió precisava ganhar aquele povo, pois era onde estava a guerrilha. Ele investiu muito”, lembra o padre sobre as benfeitorias, como estradas, escolas e acesso à água potável.

“Naquele período, o Exército era a única referência legal; eram eles que mandavam e desmandavam. Quando tinha um conflito, às vezes, o trabalhador ia buscar o Curió”, observa o padre Rezende, que é também coordenador do GPTEC (Grupo de Pesquisa do Trabalho Escravo Contemporâneo), da UFRJ.

A repressão também alcançou religiosos que atuavam com os camponeses. O padre Rezende foi um dos perseguidos. Ele relata que o Exército invadiu casas paroquiais, prendeu padres e seminaristas e espancou missionários.

Um dos episódios marcantes foi o sequestro do padre italiano Nicola Arpone, em 1979, por um helicóptero do Exército em frente à casa paroquial em Wanderlândia (TO). Segundo Rezende, o alvo da operação seria o padre Josimo Morais Tavares, morto por um pistoleiro com dois tiros nas costas em 1986, a mando de latifundiários locais. Rezende também foi ameaçado de morte e precisou deixar a região.

Legado de violência fundiária

O envolvimento da ditadura com a repressão no campo se articulava com o interesse em desenvolver economicamente a região amazônica. No início dos anos 1970, o governo federal lançou o Plano de Integração Nacional, que deu origem à rodovia Transamazônica e fortaleceu a atuação da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia). Por meio de incentivos fiscais, empresas podiam investir na Amazônia abatendo 50% do imposto de renda, com aportes convertidos em capital para projetos agropecuários e industriais.

Com apoio da Sudam, a Volkswagen criou a Companhia Vale do Rio Cristalino, uma fazenda de exploração madeireira e criação de gado que chegou a ocupar uma área equivalente à cidade de São Paulo. O empreendimento incluía uma planta frigorífica para abastecer outras fazendas da região. A montadora é ré em um processo movido pelo Ministério Público do Trabalho, que a acusa de explorar mão de obra análoga à escravidão entre os anos 1974 e 1986. Estima-se que a empresa tenha recebido o equivalente a R$ 500 milhões em recursos públicos.

Luzia destaca que era interesse do Estado defender os fazendeiros atraídos pelo governo à região. Segundo ela, os documentos oficiais mostram que os trabalhadores continuaram sendo vigiados mesmo após o fim da ditadura militar. “O governo daquela época tinha mapeado todos os sindicatos e sindicalistas. Eles colaboravam para que os fazendeiros matassem e continuassem impunes”, ela diz.

“No Arquivo Nacional, por exemplo, aparecem documentos que tratam da constituição da UDR na nossa região. O estado sabia que eles estavam mapeando para matar. E nada foi feito”, defende.

A UDR (União Democrática Ruralista) foi criada em 1985 em Goiás, estado que na época abarcava também o território de Tocantins, na fronteira com o Pará. O movimento ruralista surgiu para se contrapor ao avanço do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e da reforma agrária.

Para a historiadora, a aliança entre Estado e empresários ajuda a explicar o histórico de violência no sudeste do Pará. Alguns dos mais marcantes conflitos por terra do país aconteceram justamente nessa região.

Em 1996, policiais militares assassinaram 19 trabalhadores rurais sem terra durante uma manifestação pela reforma agrária, no caso conhecido como “Massacre de Eldorado dos Carajás”. Cerca de 1.500 famílias pediam a desapropriação da fazenda Macaxeira, então ocupada pelo MST.

A 350 km dali, em Pau D’Arco, dez trabalhadores sem terra foram mortos em 2017 na fazenda Santa Lúcia, após ação das polícias civil e militar do Pará. Os agentes continuam na ativa, enquanto os mandantes do crime não foram identificados.

“Conviver com a impunidade não é fácil. A gente se reúne, chora, abraça e luta. Essas famílias, na verdade, ficaram todas destruídas e sobrevivem como podem. Queremos Justiça”, afirma Luzia Canuto.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras