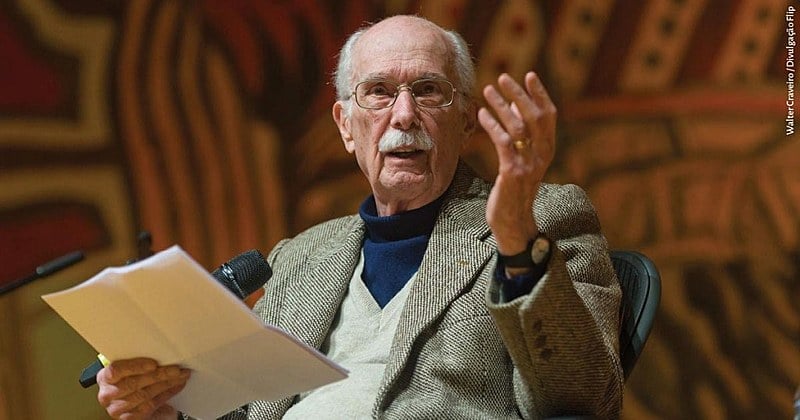

Antonio Candido e sua refinada visão política

O crítico para além das análises literárias. A proposta de apropriação criativa do marxismo. A ideia de outro socialismo, que resgate o anticolonialismo da América Latina. E suas análises do humanismo revolucionário de Marighella, Che Guevara e do zapatismo

Publicado 13/02/2025 às 17:03

Por Edu Teruki Otsuka, em A Terra é Redonda

Antonio Candido certa vez definiu o pensamento radical como sendo aquele que “visa à transformação da sociedade num sentido de igualdade e justiça social, implicando a perda de privilégios das camadas dominantes”.[1] No ensaio sobre o radicalismo no Brasil,[2] ele começa apresentando-o como um conjunto de ideias e atitudes que atuam como contrapeso ao pensamento conservador que predominou maciçamente no país.

Essa caracterização pelo contraste com seu oposto anuncia a tônica do ensaio, dedicado a ressaltar a importância das ideias radicais num país como o Brasil, no qual não se desenvolveu “um corpo próprio de doutrina politicamente avançada, ao contrário do que se deu em países como o Uruguai, Peru, México e Cuba”.[3]

Antonio Candido se refere, aqui, ao pensamento revolucionário e ao marxismo, que praticamente não se desenvolveram no país antes dos anos 1930 e, quando vieram a existir, em geral vinham enquadrados nas fórmulas pré-estabelecidas da doutrina soviética. Decisivo para o argumento é que, além de atuar como corretivo às tendências conservadoras e oligárquicas, o radicalismo pode funcionar como ingrediente “para a transposição e eventual criação de posições revolucionárias”.[4]

Nas notas que seguem, pretendo retomar a relação entre radicalismo e prática revolucionária na visão de Antonio Candido, buscando recuperar algumas referências ao exemplo de outros países latino-americanos e o contraste com o caso brasileiro. Para isso, comento alguns textos menos conhecidos do crítico em que sobressai o tema político, como os comentários sobre José Martí e a revolução cubana, os escritos diversos sobre Florestan Fernandes e Caio Prado Jr., os textos sobre Marighella e o breve artigo sobre os Zapatistas.

1.

Buscando identificar as ocorrências de ideias radicais no Brasil, Antonio Candido constata que o radicalismo brasileiro se deveu a “alguns autores isolados que não se integram em sistemas”.[5] Essa formulação parece sugerir que não se constituiu, aqui, uma tradição de pensamento político voltado à transformação social, seja de corte revolucionário ou não.

Considerando que só raramente o pensamento radical foi sustentado de maneira consistente, mas notando que as manifestações de radicalismo ocorreram, com alguma frequência, mesmo em autores conservadores, Antonio Candido diz ter percebido que “no Brasil havia mais radicalismo do que se supunha”[6] e afirma a importância de identificar e retomar as incidências descontínuas de ideias e atitudes radicais.

Assim, Antonio Candido observa que o radicalismo por vezes se manifestou como “desvio ocasional” na mentalidade das classes dominantes. Daí a menção a intelectuais ligados à visão oligárquica tradicional que, no entanto, apresentam elementos de radicalismo, como Gonçalves de Magalhães, Alberto Torres e Gilberto Freyre. Neles se encontram manifestações de “radicalidade intersticial” nas brechas de um corpo de pensamento conservador; é o que ocorre quando Gonçalves de Magalhães entrevê por um instante a situação dos trabalhadores pobres, quando Alberto Torres defende a mestiçagem contrariando o racismo vigente em seu tempo e Gilberto Freyre, em Casa-grande e senzala (1933), valoriza o papel dos negros na cultura brasileira, ainda que o livro seja fundado em uma visão aristocrática.[7]

Em outro lugar, Antonio Candido inclui também, nos exemplos de “radicalidade esporádica”, o Tobias Barreto de “Um discurso em mangas de camisa” (1877) e o Sílvio Romero de textos como a Introdução de Doutrina contra doutrina: Evolucionismo e Positivismo no Brasil (1894).[8]

Lembremos ainda que, em artigo anterior, “Radicais de ocasião”,[9] Candido já havia estudado algumas incidências de radicalismo em escritores como Olavo Bilac, Elísio de Carvalho e sobretudo João do Rio. Flertando com ideias socialistas e anarquistas de cunho mais humanitário do que político ou, no caso de João do Rio, denunciando a situação dos trabalhadores e dos pobres urbanos, esses escritores apresentaram, em suas obras, momentos de radicalidade que logo se dissiparam.[10]

O exemplo mais representativo do “radicalismo passageiro” é o Joaquim Nabuco de O abolicionismo (1883). Num autor que foi fundamentalmente conservador, as ideias radicais se manifestaram no período do movimento abolicionista, que o levou a adotar uma perspectiva avançada. Deixando de lado os argumentos humanitários convencionais, ele analisou o sistema escravista em termos econômico-sociais e concebeu a necessidade de abolir a escravidão e integrar os negros e seus descendentes. Após o momento radical, no entanto, Joaquim Nabuco se reacomodou no establishment, entusiasmou-se com o Pan-americanismo que subordinava a América Latina ao imperialismo dos Estados Unidos e terminou como um liberal conservador.[11]

Os outros dois autores discutidos no ensaio apresentam traços de “radicalismo permanente”. Manoel Bomfim, em A América Latina (1905), estudou o processo colonizador ressaltando a exploração econômica que definiu os “males de origem” das ex-colônias latino-americanas e seus desdobramentos na vida social e política posterior. Embora seu método se fundasse no biologismo, a análise de Manoel Bonfim é coerentemente radical, pois rejeita as concepções então em voga do determinismo racial, compreende o predomínio das oligarquias como prolongamento do colonialismo e opõe-se ao imperialismo norte-americano. Também é condizente com o radicalismo a conclusão ilustrada, que aposta na instrução do povo como solução para o país, recuando em relação às consequências revolucionárias a que sua própria análise parecia conduzir.[12]

O outro autor discutido no ensaio é Sérgio Buarque de Holanda. Antonio Candido procura ressaltar o sentido político de Raízes do Brasil (1936), para o qual já havia chamado atenção no prefácio que escrevera para a edição de 1969.[13] A interpretação de Sérgio Buarque evita o viés passadista, como o de Oliveira Viana, no tratamento da herança portuguesa e se volta para o presente, em que as camadas populares aparecem na cena política. Opondo-se ao liberalismo convencional da oligarquia que preconizava o papel de tutela a ser desempenhado pelas elites sobre o povo e rejeitando as soluções do fascismo e do comunismo, o livro de Sérgio Buarque aponta para a necessidade da participação dos subalternos na política do país, optando decididamente pela democracia popular.[14]

No âmbito institucional, foi somente nas décadas de 1930 e 1940 que se formou um pensamento radical de maior abrangência, na classe média progressista, expressando uma visão não-oligárquica do Brasil. Essa mentalidade se desenvolveu no interior de instituições como a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Escola Livre de Sociologia e Política (para ficar nos exemplos paulistas), que ampliaram os temas dos estudos sociológicos e antropológicos, deslocando o foco do interesse para as camadas subalternas, os grupos marginalizados ou oprimidos.

Para Antonio Candido, isso representou um fato cultural decisivo, porque avançava em relação às posições liberais tradicionais e se contrapunha à mentalidade dominante de corte conservador e reacionário.[15] Mas, como observa no ensaio de 1988, esse pensamento radical só em parte se identifica com os interesses dos subalternos, pois tende a tratar os problemas na escala da nação, passando por cima do antagonismo entre as classes. Por isso, o intelectual radical em geral recua na hora da ruptura definitiva, tendendo à conciliação, e não às soluções revolucionárias.[16]

2.

Crucial para a compreensão das ideias de Antonio Candido é que a possível contribuição do radicalismo para efetivar políticas transformadoras estaria principalmente na sua capacidade de fazê-lo “em termos adequados à realidade social e histórica de seu país”[17], e não como transposição de fórmulas definidas em outros contextos. Está em jogo, neste passo, o secular problema da adequação das teorias estrangeiras para elaborar soluções para as questões próprias à sociedade periférica, sendo que, aqui, o foco se direciona para o marxismo e a teoria da revolução.

As considerações sobre o tema incidem, assim, sobre o eixo central da reflexão de Candido sobre a literatura e a cultura no Brasil, desenvolvido em Formação da literatura brasileira,[18] mas agora com o interesse voltado para as ideias e as ações políticas.

Com efeito, para ele a retomada do veio radical no pensamento brasileiro poderia ser uma “contribuição para um aproveitamento adequado do marxismo”[19]. Mais ainda, essa reflexão sobre o radicalismo brasileiro está em consonância com a concepção de um socialismo democrático, anti-stalinista, que Antonio Candido assumiu em sua militância política nos anos 1940 e 1950. Em sua visão, recuperar o radicalismo possibilitaria alcançar algo que havia sido uma aspiração dele e de sua geração: “um pensamento socialista brasileiro que não fosse tributário das normas impostas pela URSS”[20].

Em outros termos, Antonio Candido ressalta a importância de uma assimilação criativa do marxismo em função da realidade concreta do país periférico de passado colonial. O marxismo não é tratado como uma doutrina pura, diretamente aplicável a qualquer situação histórico-social; ao contrário, para Candido ele “só tem funcionado quando se combina às tradições radicais de cada lugar”[21]. E cita como exemplos o marxismo-leninismo, elaborado em função das condições locais a partir da tradição do radicalismo russo, e o maoísmo, resultante do encontro do marxismo com as tradições de revolta agrária na China.

O terceiro exemplo, mais próximo do Brasil, é o de Cuba, em que se deu “uma combinação feliz do marxismo com a tradição radical do país, sobretudo o pensamento de José Martí e a prática guerrilheira que veio desde as lutas pela independência política no século passado [XIX]”[22]. É assim que Candido conclui: “os radicalismos de cada país podem ser a condição de êxito do pensamento revolucionário, inclusive o que se inspira no marxismo”[23].

3.

Em 1983, Antonio Candido deu uma entrevista sobre José Martí, na qual comenta que, em Cuba, ele “é visto pelo aspecto radical do seu ideário”, sendo considerado “um libertador nacional preocupado em levar o processo de independência aos seus limites sociais e econômicos”[24]. O radicalismo de Martí combinava o anti-imperialismo com uma concepção popular de democracia, consciente das especificidades da realidade latino-americana, entendida como “fruto dum processo complexo, onde o europeu e o índio se misturam com o africano para gerar uma cultura que ao mesmo tempo prolonga e inova”[25].

Para Antonio Candido, foi devido ao radicalismo que Martí serviu, na posteridade, “como intermediário entre um pensamento que não era o dele, o marxismo, e sua adaptação criadora às condições cubanas”[26]. As considerações de Antonio Candido sobre José Martí apontam, assim, para o “problema fundamental de adaptação do pensamento marxista, não apenas ao nosso tempo, mas a cada um dos lugares onde atua como forma de ação e transformação social”[27].

A maneira como Antonio Candido entende as ideias de José Martí mostram proximidade com a interpretação de Roberto Fernández Retamar, possivelmente uma de suas referências nesse assunto.[28] O poeta e crítico cubano dirigia a revista Casa de las Américas desde 1965; na época da entrevista, Candido já tinha estado em Cuba duas vezes: em 1979, compondo o júri do Prêmio Casa de las Américas, e em 1981, quando foi convidado a pronunciar o discurso de abertura dos trabalhos do júri do Prêmio Literário.[29]

Ao relatar a experiência da primeira visita, Antonio Candido conta que assistiu, na Biblioteca Nacional, em Havana, a uma conferência de Fernández Retamar sobre José Martí, seguida de debates. Antonio Candido registra que ali se discutiu o “radicalismo quase socialista” que fazia de Martí um “precursor da situação atual, como se ele fosse o equivalente latino-americano dos radicais russos do século passado – homens como Herzen, Tchernichevski, Dobroliubov”[30].

A atuação de José Martí na luta pela independência do país teria influído “na maneira pela qual os cubanos assimilaram o marxismo e praticam o socialismo” – circunstância que diferencia o caso cubano do que ocorreu em outros países latino-americanos, nos quais “o papel de patriarca coube a conservadores, ou a vocações de rei sem coroa”[31]. A originalidade das soluções cubanas, diz Candido, está enraizada no processo histórico da luta pela libertação nacional, vinculando-se com as ideias políticas e a atuação de Martí.

Para Fernández Retamar, José Martí era um democrata revolucionário que foi até o limite extremo do que lhe permitiam as circunstâncias históricas, nas quais não havia condições para levar a cabo uma revolução socialista: “En la historia hay posiciones más radicales; en la historia que le tocó vivir a Martí, no hubo – ni podía haber – otra más efectivamente radical que la suya.”[32] Comentando o papel das fontes teóricas estrangeiras no pensamento de José Martí, Fernández Retamar as considera menos importantes do que os problemas concretos da sociedade colonial, de modo que Martí evitou a simples repetição de fórmulas alheias e utilizou instrumentalmente o que aprendera nos países desenvolvidos, defendendo as ideias elaboradas no embate com a realidade concreta.[33]

A propósito das tradições culturais na América Latina, Fernández Retamar compreende, com José Martí, que a cultura ocidental é um de seus componentes, não o único e não o menos importante, que dariam lugar ao que Martí chamava de “nuestra América mestiza”. Essa noção de mestiçagem implicava a mestiçagem racial, mas também e principalmente a cultural, em que estão presentes e são atuantes as culturas negra e indígena.

Pode-se perceber nessas considerações a confluência entre a visão de Antonio Candido e a de Fernández Retamar a propósito das ideias de José Martí. Quaisquer que sejam as diferenças na maneira como os dois críticos concebem a literatura e sua função social,[34] é digna de nota certa afinidade na maneira como compreendem a dinâmica cultural própria à América Latina em razão de seu passado colonial.[35]

4.

A conhecida admiração que Antonio Candido nutria por Cuba e que manteve até o fim da vida decerto não desconhecia os “muitos erros e violências” do regime: “governante imutável, hegemonia de um partido único, pouca liberdade de opinião, imprensa sem vida, dissidentes podados quando ultrapassam os apertados limites estabelecidos”[36]. De qualquer modo, em diversas ocasiões Candido procurou enfatizar o que considerava ser o êxito e as realizações dos revolucionários cubanos na construção do socialismo.

Num breve texto em louvor a Che Guevara, publicado na revista Casa de las Américas, Antonio Candido fala sobre o guerrilheiro argentino em sua qualidade de revolucionário latino-americano, destacando sua capacidade de fundamentar a teoria e a ação política na realidade concreta, afastando-se das abstrações dogmáticas. E ressalta o significado continental da atuação de Guevara, visto como “grande figura de libertador de nosso povo segundo as necessidades reais de nosso tempo”, isto é, como um latino-americano dedicado a fazer da dignidade da vida um bem comum, lutando para “transformar o povo brutalizado de nossa América em agente de seu próprio destino”[37]. Também aqui, o acento recai na elaboração da teoria e da prática revolucionárias com base na realidade social em que se assentam, voltando-se para a experiência popular.

E é nos termos dessa realidade particular cubana que Antonio Candido entende a efetivação da revolução e seu direcionamento para o socialismo. Diz ele que Che Guevara e Fidel Castro representam uma conformação política incomum, a saber, “a sublimação do tradicional caudilho latino-americano em líder autenticamente popular”[38].

Para Antonio Candido, nos países latino-americanos em que a tradição democrática não se desenvolveu e não havia instituições que assegurassem a sua mínima efetivação, os interesses das camadas populares só poderiam se realizar através de outros meios. E conclui: “Assim como em Cuba o caudilho potencial se transformou em líder responsável, comprometido com o socialismo, a tradição radical, vinda de pensadores como José Martí, permitiu ajustar o marxismo à realidade do país, fazendo de Cuba um caso raro no quadro das nações que buscam a realização do socialismo no Terceiro Mundo.”[39]

É por esse motivo que, embora oficialmente o regime cubano reivindicasse o marxismo-leninismo, Candido considera que não se tratava exatamente disso, mas sim de uma apropriação original do marxismo, tornada possível pela existência de uma tradição radical, representada por José Martí, e acima de tudo fundada na experiência das camadas populares. Seria essa a base do pensamento político ali que se elaborou, direcionando-se para a ação revolucionária.

5.

No caso brasileiro, Antonio Candido considera que o marxismo não desenvolveu, em seus inícios, um pensamento equivalente ao que a intermitente tradição radical produziu, pois a tendência dos marxistas locais foi “transpor mecanicamente os esquemas externos”[40]. Candido se refere a certo tipo de marxista, “daqueles que abundavam na nossa geração infectada de stalinismo e usavam a terminologia consagrada para distorcer a realidade segundo esquemas preestabelecidos”[41].

A reflexão de Antonio Candido sobre o radicalismo, como ficou dito, está estreitamente relacionada com o anti-stalinismo e as convicções socialistas. Para ele, somente com Caio Prado Jr. e, depois, com Florestan Fernandes o marxismo seria incorporado de maneira inventiva e produtiva, porque ajustado às especificidades da realidade brasileira.

Candido conta que leu Evolução política do Brasil (1933), de Caio Prado Jr., em 1935, tendo ficado impressionado com a novidade da interpretação da história do país pelo ângulo marxista.[42] Ao caracterizar o trabalho do historiador paulista, Antonio Candido sugere como o seu olhar se construiu sobre o conhecimento geográfico e de economia, observando o meio físico, a distribuição das populações, suas formas de produção, para chegar à análise das instituições.

Desse modo, Formação do Brasil contemporâneo (1942) é entendido como resultado da maturação da visão do autor, que combinava o conhecimento da realidade concreta do país com o método e o arsenal teórico do marxismo: “Caio Prado Júnior fundava solidamente uma história de inspiração marxista, aberta, atenta ao real, sem esquemas nem imposição de prejulgamentos”[43]. Assim é que Caio Prado Jr., em franca discordância com a interpretação da história vigente no PCB, estudou em sua obra maior “a escravidão como fato inerente à acumulação moderna do capital”[44].

Além disso, Antonio Candido afirma que foi em A revolução brasileira (1966) que Caio Prado Jr. “manifestou sistematicamente o seu marxismo aberto”[45], também aqui, presume-se, devido a sua independência em relação às teorias predominantes entre os comunistas, o que lhe permitiu analisar as circunstâncias históricas e sociais próprias do país. Candido diz ainda que nesse livro o historiador desenvolveu “um pensamento vinculado às condições brasileiras (e aí, com timbre revolucionário)”[46]. Prova da abertura de Caio Prado Jr. é que, para ele, a natureza da revolução almejada – socialista ou democrático-burguesa – só poderia ser determinada por meio das transformações efetivadas no curso mesmo da revolução.[47]

6.

Antonio Candido descreve Florestan Fernandes aproximando-o de Caio Prado Jr. no que diz respeito ao “modo pessoal de ser marxista”, mostrando que o marxismo tem “força extraordinária de aglutinação e flexibilização que lhe permite enfrentar as diferentes realidades, dando as respostas específicas que cada uma requer”[48].

Diferentemente de Caio Prado Jr., que parte do dado empírico concreto para a elaboração teórico-conceitual, o percurso de Florestan Fernandes, segundo Antonio Candido, revela um movimento inverso. Nos anos 1950 Florestan define sua visão marxista, combinada à sociologia acadêmica que vinha assimilando desde os anos anteriores, e passa a interpretar a realidade depois de ter elaborado seus instrumentos teóricos.[49] Em seguida, Florestan converte a compreensão do mundo em arma de combate,[50] fundindo “o rigor da sociologia acadêmica com a perspectiva política”.[51]

Contrariando a descrição que Florestan Fernandes fazia de si mesmo como um marxista-leninista, Antonio Candido insiste que ele era “um marxista sui generis”[52], que “forjou um instrumento analítico e interpretativo de corte marxista, capaz de abolir qualquer imposição mecanicista e de se abrir para as lições da realidade objetivamente observada”[53]. Em outras palavras, “um marxista original, capaz de ter visão própria do capitalismo, da burguesia, da luta de classes, da miséria, dos problemas educacionais no quadro concreto da realidade do seu tempo, no Brasil e na América Latina”[54].

Florestan Fernandes orientou sua militância no sentido de mostrar que “a autêntica luta política tem de vir ‘dos de baixo’”, diz Antonio Candido, aludindo ao romance Los de abajo (1916) de Mariano Azuela, que descreveu o povo mexicano em seu esforço revolucionário.[55] Nesses termos, para Candido, Florestan levou às consequências lógicas a radicalidade que havia se instalado na Faculdade de Filosofia da USP e na Escola de Sociologia e Política, acrescentando-lhe um direcionamento político mais definido.[56]

Assim Antonio Candido destaca, nas obras de Caio Prado Jr. e Florestan Fernandes, a capacidade de ajustar o marxismo às condições brasileiras para elaborar, cada um a seu modo, interpretações originais da realidade e perspectivas de transformação social.

7.

Focalizando outra maneira de conceber a teoria da revolução, Antonio Candido comenta a figura histórica de Carlos Marighella e o caracteriza como “um grande revolucionário marxista”[57], buscando ressaltar sua “eminência humana e política”[58], que fez dele uma figura representativa na luta por uma sociedade igualitária. A distância que separava Antonio Candido de Marighella não era pouca: Antonio Candido não o conheceu pessoalmente, posicionou-se criticamente em relação ao PCB nos anos 1940-1950 e não concordava com as estratégicas da luta armada dos anos 1960.

A despeito disso, Antonio Candido veio a reconhecer em Carlos Marighella “um marxista aberto, pronto a aceitar os matizes da realidade e a pluralidade das opiniões, dentro do pressuposto básico da aspiração a uma democracia popular”[59], traço significativo no contexto em que predominavam posições sectárias no PCB.

Pensando na trajetória do revolucionário baiano, Antonio Candido destaca o período de sua dissidência, em que Carlos Marighella criticou o Partido Comunista, foi baleado e preso, viajou a Cuba e “chegou à fórmula final de suas concepções revolucionárias”. Segundo Antonio Candido, esse período corresponde à passagem de Marighella da “fase partidária ortodoxa” para um tipo de pensamento e ação que “marcam seu afastamento do modelo soviético, pois, em vez de ‘aplicar’ diretrizes preestabelecidas, analisou a lição das lutas populares no Brasil e na América Latina e passou a confiar na luta armada”, completando sua evolução política.[60]

Como se vê, Candido valoriza a capacidade de Marighella de remodelar suas ideias políticas em função da análise das condições históricas e sociais efetivas, o que o levou à crítica feroz ao próprio partido e, em seguida, à ruptura, elaborando outros meios de luta pela transformação social. É desse modo que Antonio Candido passa a enaltecer a figura histórica do guerrilheiro: “agora Carlos Marighella já não é apenas o grande revolucionário, admirado pelos que pensam e sentem como ele pensou e sentiu; mas um herói do povo brasileiro, admirado por todos os que aspiram a um estatuto humano para a vida do homem em nosso país”.[61]

8.

Mais próximo de nosso tempo, Antonio Candido comenta o movimento zapatista em “A luta e a palavra”[62]. Na abertura desse artigo, ele evoca a época de sua adolescência, na segunda metade dos anos 1930, quando o presidente do México, Lázaro Cárdenas, buscava dar continuidade aos princípios da Revolução de 1910, implementando políticas sociais como a reforma agrária, a nacionalização das companhias de petróleo e a criação de organismos sindicais.

Como outros de sua geração, nessa época Antonio Candido se interessou pela Revolução Mexicana e se entusiasmou com Emiliano Zapata. Passou então a perceber como “o México foi uma espécie de representante tácito de toda América Latina, ao fazer o primeiro grande esforço para redimir as camadas oprimidas e as etnias vilipendiadas”[63]. Embora não fale em radicalismo nesse texto, Candido descreve o projeto de reforma social empreendido no México em termos próximos aos usados para caracterizar as atitudes radicais e as políticas progressistas que elas infundem. Acima de tudo, acentua a originalidade da tentativa de criar formas igualitárias, “de maneira a evitar o transplante mecânico de ideologias e a identificar os problemas reais das nossas populações tão mescladas”.[64]

São esses dois traços, a significação de alcance continental da Revolução Mexicana e a invenção de formas de vida mais equitativas, fundadas nas particularidades sociais e étnicas, que reatam os laços entre a lembrança da adolescência e a observação do presente: “lendo sobre o movimento zapatista dos nossos dias senti de novo a força desse papel histórico dos mexicanos e entendi como, a partir de velhas raízes comunitárias das populações indígenas, tem sido possível afirmar com tanta sinceridade e tanta energia, o lema : ‘Tudo para todos, nada para nós’”[65].

Esse lema, para Antonio Candido, ganha força generalizadora porque não se limita ao indigenismo convencional que faz abstração do indígena, mas focaliza“os índios – concretos, variados, íntegros na sua realidade humana de espoliados e oprimidos”. Por isso, o lema ultrapassa as condições específicas do México e “passa a valer para toda a nossa América Latina plurirracial, excluída, humilhada, vítima de uma das mais odiosas separações entre rico e pobre de que há notícia, porque vem inclusive agravada pelas outras separações, como, no Brasil, a maior de todas, entre branco e negro”.[66]

Extrapolando um pouco, lembremos que, para Michael Löwy, as principais fontes do zapatismo seriam o marxismo guevarista, a herança de Emiliano Zapata, a teologia da libertação e, centralmente, a cultura maia dos indígenas de Chiapas.[67] Essa caracterização do movimento zapatista não apenas confirma as observações de Candido, mas também explicita outros vínculos na assimilação criativa do marxismo, entrelaçado a diversas tradições de luta. De resto, em outro escrito em que apresenta um breve panorama do marxismo na América Latina, Michael Löwy procura ressaltar o caráter inventivo e original de diferentes elaborações teóricas, de Mariátegui aos zapatistas, fornecendo um quadro sintético que converge com os argumentos de Antonio Candido.[68]

Acresce que Antonio Candido menciona ainda um escrito do Subcomandante Marcos, “A quarta guerra mundial já começou” (1997)[69] e comenta sua qualidade de literatura política: “Textos como este, e tantos outros da mesma matriz, são exemplos de literatura épica e militante, feita para mover os homens com o poder de convicção que nasce do exemplo e do respeito à verdade, de tal modo que a palavra se torna fermento de ação e de ideal”.[70]

A propósito, vale lembrar que, ao tratar do anti-imperialismo de José Martí, Candido destaca os artigos de 1889-1890 em que o escritor cubano denuncia o sentido ideológico de uma conferência interamericana ocorrida em Washington, “num estilo de alta tensão literária e política, feito de longos e elaborados períodos cheios de sarcasmo”.[71] É significativo que Candido trate esses textos como literatura política, valorizando sua função crítica e mobilizadora, articulada à agudeza da expressão.

9.

Por fim, cabe lembrar que a conhecida observação de Antonio Candido sobre a capacidade da literatura de promover a “humanização do homem”[72] é mais bem compreendida quando articulada à visão política do crítico. Para ele, o Socialismo representa “o que há de mais alto na luta do homem para humanizar a vida”,[73] em contraposição à realidade existente, marcada por “relações comprometidas pela desumanização que a desigualdade a suscita”.[74]

Na história do Brasil, diz Antonio Candido, a dominação social gerou conflitos colocando o homem contra o homem: “conquistador contra índio, senhor contra escravo, patrão contra empregado, rico contra pobre”, e em torno desse núcleo surgem “a guerra e a miséria, a espoliação, o fanatismo e a exclusão social – num vasto processo desumanizador”[75]. Essa desumanização, resultante das relações históricas e sociais, incide não apenas sobre os dominados, mas também sobre os dominadores,[76] não podendo ser entendida como uma condição primitiva de populações originárias, iletradas ou marginalizadas.

Pelo contrário, a atuação das culturas subalternizadas sobre a cultura dominante é também um elemento humanizador, promovendo “a humanização da chamada civilização ocidental”.[77] Assim, a humanização, segundo Candido, é entendida como um processo e só poderia se realizar plenamente com a supressão das relações de dominação.

Em oposição ao processo desumanizador – acentuado pela irracionalidade do capitalismo[78] –, Candido vislumbra no socialismo e em todas as formas de luta política por uma vida coletiva igualitária e democrática o impulso para a realização da humanidade. Nesse sentido, é exemplar o trecho em que caracteriza Marighella como “um combatente pela humanização do homem, cuja dimensão só pode ser encontrada na conquista de formas efetivas de igualdade econômica e social”, isto é, como alguém que participou do esforço de “tirar o homem da esfera dos objetos manipuláveis, na qual vivem tantos brasileiros, para inaugurar a era da sua humanidade real”.[79]

Em outras palavras, a humanização do homem só poderia ocorrer, de fato, em uma sociedade igualitária que ainda não existe. É por isso que, comentando o trabalho de Mário de Andrade, Paulo Duarte e outros no Departamento Municipal de Cultura de São Paulo nos anos 1930, Candido aponta os limites da atuação institucional para ampliar os aparelhos culturais: “Tratava-se, na verdade, de um ímpeto humanizador que não caberia, como não coube, na ordem burguesa.”[80] Para que pudesse se realizar, tal ímpeto humanizador exigiria uma transformação social mais profunda.

Se a literatura exerce força humanizadora, “tanto em sua ação no nível consciente, quanto em sua ação no nível do inconsciente”[81], ela o faz, no nível inconsciente, pela organização da fantasia, que possibilita desprender-se da brutalidade do real para imaginar outra coisa. É nesse aspecto que a função humanizadora da literatura converge com o impulso utópico do socialismo que insufla a luta política empenhada em construir uma sociedade efetivamente humana.

*Edu Teruki Otsuka é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP. Autor de Marcas da catástrofe: experiência urbana e indústria cultural em Rubem Fonseca, João Gilberto Noll e Chico Buarque (Ateliê). [https://amzn.to/3v8YnIt]

Notas

[1] A. Candido, “Sérgio, o radical”, in: Vários Autores, Sérgio Buarque de Holanda: vida e obra. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura – Arquivo do Estado; Universidade de São Paulo – Instituto de Estudos Brasileiros, 1988, p. 64.

[2] A. Candido, “Radicalismos” [1988], in: Vários escritos, 3ª ed., São Paulo: Duas Cidades, 1995, p. 265-291. Em entrevista a Luiz Carlos Jackson, Candido comenta o percurso de seu interesse pelo tema do radicalismo no Brasil; ver A. Candido, Entrevista, in: L. C. Jackson, A tradição esquecida: Os parceiros do Rio Bonito e a sociologia de Antonio Candido.Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 130-132.

[3] A. Candido, “Radicalismos”, p. 266.

[4] A. Candido, “Radicalismos”, p. 269.

[5] A. Candido, “Radicalismos”, p. 266.

[6] A. Candido. Entrevista, in: L. C. Jackson, A tradição esquecida, p. 131.

[7] A. Candido, “Radicalismos”, p. 269-270.

[8] A. Candido. “Sérgio, o radical”, p. 64.

[9] A. Candido. “Radicais de ocasião” [1978], in: Teresina etc. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 83-94.

[10] Em Prefácio a livro de Marisa Lajolo, Candido comenta como o Bilac autor de livros didáticos estava ajustado às necessidades ideológicas das camadas dominantes, deixando de lado o humanitarismo igualitário (“Prefácio”, in: M. Lajolo, Usos e abusos da literatura na escola: Bilac e a literatura escolar na República Velha. Rio de Janeiro / Porto Alegre: Globo, 1982, p. 9-12). Em outro lugar, Candido menciona Elísio de Carvalho como escritor que abandonou a simpatia pelo anarquismo e acabou desenvolvendo um nacionalismo militarista, próximo do fascismo (“Os brasileiros e a nossa América” [1989], in: Recortes. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 136).

[11] A. Candido, “Radicalismos”, p. 271-276.

[12] A. Candido, “Radicalismos”, p. 276-288.

[13] A. Candido, “O significado de Raízes do Brasil” [1967], in: S. B. de Holanda, Raízes do Brasil. 20ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1988, p. xxxix-l.

[14] A. Candido, “Radicalismos”, p. 288-291. Ver também A. Candido, “A visão política de Sérgio Buarque de Holanda”, in: A. Candido (org.), Sérgio Buarque de Holanda e o Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998, p. 81-88.

[15] A. Candido, Entrevista, Trans/form/ação, n. 1, Assis, 1974, p. 12. Ver também A. Candido, “A Faculdade no centenário da Abolição”, in: Vários escritos, p. 307-322.

[16] A. Candido, “Radicalismos”, p. 267. Na entrevista a L. C. Jackson, Candido esclarece que usou a palavra radical na acepção francesa, pensando nos republicanos de esquerda, chamados radicais, que estavam próximos do socialismo, e alude à importância, na França, do Partido Radical nos anos 1930-1940; ver A. Candido, Entrevista, in: L. C. Jackson, A tradição esquecida p. 131.

[17] A. Candido, “Radicalismos”, p. 268.

[18] A. Candido, Formação da literatura brasileira (momentos decisivos). 7ª ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1993, 2 v. Ver também “Literatura e cultura de 1900 a 1945”, in: Literatura e sociedade. 6ª ed. São Paulo: Nacional, 1980.

[19] “À medida que o marxismo encontrasse uma linha radical local, ele poderia perder a sua generalidade de doutrina ‘pau-pra-toda-obra’ e se aplicar às condições concretas de cada lugar” (A. Candido, Entrevista, in: L. C. Jackson, A tradição esquecida, p. 131).

[20] A. Candido, Entrevista, in: L. C. Jackson, A tradição esquecida, p. 131. Em entrevista a José Pedro Renzi, Candido diz, a propósito do Grupo Radical de Ação Popular (GRAP), agrupamento político que fundara com Paulo Emílio Sales Gomes em 1943, que se colocava para eles “o problema de um socialismo adequado ao Brasil, e não atrelado aos interesses soviéticos”, acrescentando que um dos companheiros, Paulo Zingg, defendia a importância de se estudar a tradição de lutas sociais radicais no país para definir uma esquerda democrática local. Ver A. Candido, “Socialistas, comunistas e democracia no pós-guerra”, Estudos de Sociologia, vol. 11, n. 20, Araraquara, 2006, p. 12.

[21] A. Candido, “Radicalismos”, p. 268.

[22] A. Candido, “Radicalismos”, p. 268.

[23] A. Candido, “Radicalismos”, p. 268.

[24] A. Candido, “José Martí e a América Latina”. Folha de S. Paulo, Folhetim, 30 de janeiro de 1983, p. 3.

[25] A. Candido, “José Martí e a América Latina”, p. 3.

[26] A. Candido, “José Martí e a América Latina”, p. 3.

[27] A. Candido, “José Martí e a América Latina”, p. 3.

[28] Cf. R. Fernández Retamar, “Martí en su (tercer) mundo”, in: Introducción a José Martí. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, 2018. Registre-se como curiosidade que Candido conheceu Fernández Retamar no congresso Terzo Mondo e Communità Mondiale, realizado em Gênova, em 1965 (ver Cairo de S. Barbosa, Colonialismo, dependência e alegorias do Brasil na historiografia literária de Antonio Candido (1960-1973). Tese de Doutorado em História Social da Cultura. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2023). Outra curiosidade é que, entre os livros que pertenceram ao crítico e hoje estão depositados na “Coleção Antonio Candido” da Biblioteca Florestan Fernandes da FFLCH-USP, encontram-se alguns livros de Fernández Retamar, entre os quais uma edição mexicana do seu mais conhecido ensaio, “Calibán” (1971); uma versão francesa, de 1973, do mesmo ensaio; o volume Calibán y otros ensayos, de 1979; também se encontra a edição de 1975 do livro Para una teoría de la literatura hispanoamericana y otras aproximaciones.

[29] A. Candido, “Conhecer, conviver, integrar: anotações muito pessoais”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año XXV, n. 50, Lima-Hanover, 2do. Semestre de 1999, p. 263-265. A. Candido, “Casa de las Américas – 40 años”, comunicação em mesa-redonda no Memorial da América Latina, em 14 de setembro de 1999. O discurso da segunda visita foi publicado como “Discurso em Havana” [1981], in: Recortes, p. 157-161. Ver também Jorge Fornet, “Encuentros en la gran mediadora: Candido y Cuba”. Revista Chilena de Literatura,n. 97, pp. 319-324, 2018. Candido visitou Cuba pela terceira vez em 1985, para participar de um congresso de intelectuais latino-americanos.

[30] A. Candido, “Em (e por) Cuba” [1979], in: Recortes, p. 152-153.

[31] A. Candido, “Em (e por) Cuba”, p. 153.

[32] R. Fernández Retamar, “Martí en su (tercer) mundo”, p. 88.

[33] R. Fernández Retamar, “Martí en su (tercer) mundo”, p. 94-95.

[34] À época, Candido decerto se distanciava da posição de Fernández Retamar, que defendia a participação dos escritores e a função política da literatura.

[35] Registre-se que Fernández Retamar cita com aprovação o ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”, de Candido, em “Algunos problemas teóricos de la literatura hispanoamericana” (1975). Anteriormente ele já havia mencionado a noção de sistema literário, por meio de citação de Ángel Rama, em “Intercomunicación y nueva literatura”, texto escrito em 1969 e incluído no livro coordenado por César Fernández Moreno, América latina en su literatura, publicado em 1972, no qual também apareceu “Literatura y subdesarrollo” de Candido. Ver R. Fernández Retamar, Para una teoría de la literatura hispanoamericana. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuerbo, 1995.

[36] A. Candido, “Cuba e o Socialismo” [1991], in: Recortes, p. 163.

[37] A. Candido, “Hay muchas maneras…” Casa de las Américas, n. 206, La Habana, enero-marzo 1997, p. 29.

[38] A. Candido, “Cuba e o Socialismo”, p. 164.

[39] A. Candido, “Cuba e o Socialismo”, p. 164.

[40] A. Candido, “Sérgio, o radical”, p. 65.

[41] A. Candido, “Um instaurador” [1995], in: Florestan Fernandes, p. 56.

[42] A. Candido, “Entrevista com Antonio Candido” (por Heloísa Pontes), Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 16, n. 47, São Paulo, outubro 2001, p. 9; Entrevista, in: L. C. Jackson, A tradição esquecida, p. 130-131; “Entrevista”, in: C. Prado Jr., Evolução política do Brasil e outros estudos. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 275-279.

[43] A. Candido, “A força do concreto” [1989], in: Recortes, p. 177.

[44] A. Candido, “Um instaurador”, p. 57. A propósito do marxismo de Caio Prado Jr., ver também Fernando A. Novais, “Sobre Caio Prado Júnior”, in: Aproximações: ensaios de história e historiografia. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 277-293.

[45] A. Candido, “Um instaurador”, p. 57.

[46] A. Candido, “Sérgio, o radical”, p. 65.

[47] C. Prado Júnior, A revolução brasileira / A questão agrária no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. Ver o posfácio de Lincoln Secco.

[48] A. Candido, “Um militante incansável” [1998], in: Florestan Fernandes, p. 77.

[49] A. Candido, “Um instaurador”, p. 56-57.

[50] A. Candido, “Amizade com Florestan” [1986], in: Florestan Fernandes, p. 28

[51] A. Candido, “Florestan Fernandes, marxista” [1995], in: Florestan Fernandes, p. 60.

[52] A. Candido, “Florestan Fernandes: estudante e estudioso” [1995], in: Florestan Fernandes, p. 51. Ver também “Um militante incansável” [1998], in: Florestan Fernandes, p. 77.

[53] A. Candido, “Um grande homem” [1994], in: Florestan Fernandes, p. 38.

[54] A. Candido, “Um instaurador”, p. 56.

[55] A. Candido, “Prefácio: Que tipo de República?” [1986], in: Florestan Fernandes, p. 34.

[56] A. Candido, “Um instaurador”, p. 54.

[57] A. Candido, “Apresentação”, in: C. Marighella, Por que resisti à prisão. 2ª ed., São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 8.

[58] A. Candido, “Um herói do povo brasileiro”, in: Christiane Nova & Jorge Nóvoa (orgs.), Carlos Marighella: o homem por trás do mito. São Paulo: Ed. Unesp, 1997, p. 375.

[59] A. Candido, “Apresentação”, in: C. Marighella, Por que resisti à prisão, p. 8.

[60] A. Candido, “Prefácio”, in: Emiliano José, Carlos Marighella. São Paulo: Sol e Chuva, 1997, p. 9.

[61] A. Candido, “Um herói do povo brasileiro”, p. 378.

[62] A. Candido, “A luta e a palavra”, in: Chiapas: construindo a esperança. Org. Alejandro Buenrostro y Arellano e Ariovaldo Umbelino de Oliveira. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 47-49.

[63] A. Candido, “A luta e a palavra”, p. 47-48.

[64] A. Candido, “A luta e a palavra”, p. 48.

[65] A. Candido, “A luta e a palavra”, p. 48.

[66] A. Candido, “A luta e a palavra”, p. 48.

[67] M. Löwy, “Fontes e recursos do zapatismo”. In: M. Löwy; D. Bensaïd, Marxismo, modernidade e utopia. Org. José Corrêa Leite. São Paulo: Xamã, 2000, p. 199-201. As observações sobre o zapatismo são retomadas em “Introdução: Pontos de referência para uma história do marxismo na América Latina”, in: M. Löwy (org.), O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. Trad. Cláudia Shilling e Luís Carlos Borges. 3ª ed. ampliada. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 9-63.

[68] M. Löwy. “Le marxisme en Amérique Latine de José Carlos Mariátegui aux zapatistes du Chiapas”. Actuel Marx, n. 42, 2007, p. 25-35. Disponível em: https://shs.cairn.info/revue-actuel-marx-2007-2-page-25?lang=fr

[69] Subcomandante Marcos, “La quatrième guerre mondiale a commencé”, Le Monde Diplomatique, août 1997. Disponível em: https://www.monde-diplomatique.fr/1997/08/MARCOS/4902

[70] A. Candido, “A luta e a palavra”, p. 49.

[71] A. Candido, “José Martí e a América Latina”, p. 3. Os artigos mencionados podem ser lidos em J. Martí, Nuestra América. Sel. e notas Hugo Achúcar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2005.

[72] A. Candido, “A literatura e a formação do homem” [1972], in: Textos de intervenção. Org. Vinicius Dantas. São Paulo: Duas Cidades / Ed. 34, 2002, p. 77-92. “O direito à literatura” [1988], in: Vários escritos, p. 235-263. Em palestra na inauguração da biblioteca da Escola Nacional Florestan Fernandes do MST, em 2006, Candido retoma os argumentos e explicita os vínculos entre a função humanizadora da literatura e a luta política. Ver “Palestra na inauguração da biblioteca”, disponível em: https://fpabramo.org.br/csbh/palestra-na-inauguracao-da-biblioteca-por-antonio-candido/

[73] A. Candido, Prefácio, in: Apolônio de Carvalho, Vale a pena sonhar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 16.

[74] A. Candido, “Apresentação”, in: Flávio Aguiar (org.). Com palmos medida: Terra, trabalho e conflito na literatura brasileira. São Paulo: Boitempo / Fundação Perseu Abramo, 1999, p. 9.

[75] A. Candido, “Apresentação”, in: Flávio Aguiar (org.). Com palmos medida, p. 9.

[76] “A situação do negro é um dos problemas mais graves da sociedade brasileira, porque significa a exclusão e a humilhação de grande parte do povo devido à cor da pele. É uma situação que desumaniza o excluído, por negar-lhe acesso aos níveis satisfatórios da vida social e econômica; e desumaniza também os agentes da exclusão, porque implica neles uma falta de fraternidade que raia pela insensibilidade moral.” (A. Candido, “Florestan e o MST”, Folha de S. Paulo, Brasil, 21 de janeiro de 2005, p. A6.)

[77] “Imaginemos que num universo livre de preconceito as tradições africanas poderiam combinar-se de maneira salutar com as linhas da cultura dominante. O resultado poderia ser (quem sabe?) a humanização da chamada civilização ocidental – a mais predatória, a mais espoliadora, a mais destruidora e, ao mesmo tempo, a mais eficiente e flexível que a humanidade conheceu.” (A. Candido, “Preconceito e democracia” [1995], Remate de Males, n. especial Antonio Candido, Campinas, 1999, p. 103.)

[78] “O capitalismo é sobretudo irracional e daí decorrem os seus aspectos desumanos.” A. Candido, “Democracia e socialismo” (Entrevista a Jorge Cunha Lima), Isto É, São Paulo, 7 de setembro de 1977, p. 36.

[79] A. Candido, “Um herói do povo brasileiro”, p. 379.

[80] A. Candido, “Generosas obsessões”, Folha de S. Paulo, 17 de novembro de 1979, p. 11.

[81] A. Candido, “Palestra na inauguração da biblioteca”.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras