Um olhar sobre a violência de gênero entre indígenas

Dados de estados do Sul e Sudeste revelam: mulheres jovens de baixa escolaridade são as principais vítimas. Agressões aumentaram, acontecem sobretudo em casa e são de natureza física e sexual. Como essa realidade se entrelaça com o colonialismo e o patriarcado?

Publicado 31/07/2025 às 10:58 - Atualizado 17/12/2025 às 18:23

Título original: Corpos-Territórios em Alerta: A Violência contra Mulheres Indígenas nos Dados do SINAN (2015–2022) do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro

Os Povos Indígenas da América do Sul têm buscado reconstruir uma filosofia de vida ancestral, anterior à colonização, conhecida como Bem Viver. De maneira sucinta, o Bem Viver propõe uma existência pautada no respeito à biodiversidade e na construção coletiva da identidade de todos os seres – fauna, flora e espírito – que coexistem na Mãe Terra, ela própria reconhecida como um ser vivo.

Para que a reconstrução do Bem Viver seja possível, é necessário situá-lo no contexto contemporâneo. Isso implica compreender as transformações políticas, culturais e tecnológicas que podem tanto favorecer quanto dificultar os movimentos dos Povos Indígenas e de seus aliados. Uma dessas transformações diz respeito às questões de gênero, especialmente à violência familiar e doméstica contra mulheres indígenas – foco central deste texto.

O Brasil foi historicamente estruturado sob um modelo colonial violento, alicerçado na expropriação de terras, na subjugação e exploração dos Povos Indígenas e da população negra, e na opressão sistemática das mulheres. Desde o início da colonização europeia, práticas como a escravização, o genocídio, o etnocídio e a destruição de modos de vida originários foram institucionalizadas, moldando profundamente as relações sociais, políticas e econômicas do país. A lógica extrativista imposta pelo colonizador — baseada na pilhagem dos recursos naturais e na exploração brutal da mão de obra indígena e africana escravizada — deixou um legado de desigualdades estruturais e violências que persistem até os dias atuais. A economia colonial, centrada na monocultura, na mineração e no desmatamento, estabeleceu as bases para um sistema que naturaliza a violência, o racismo ambiental e a marginalização de povos inteiros.

No caso de meninas e mulheres indígenas, a violência de gênero se entrelaça com as violências do colonialismo e do patriarcado, expressando-se de forma aguda e contínua. A imposição da cultura do estupro, do racismo e da desumanização de seus corpos não é fruto das culturas indígenas, mas sim das estruturas coloniais que deslegitimaram seus saberes, sexualizaram seus corpos e tentaram apagar sua existência. Muitas dessas violências — como o casamento precoce, a submissão forçada ou o silenciamento das mulheres indígenas — são erroneamente interpretadas como práticas tradicionais, quando na realidade são resíduos coloniais internalizados pela dominação cultural e religiosa. A colonialidade do poder e do saber impôs padrões ocidentais que desconfiguraram profundamente as formas originárias de organização social, inclusive no que diz respeito à participação e ao protagonismo das mulheres nas suas comunidades. Ademais, as violências contra mulheres indígenas estão diretamente ligadas à disputa por território e à criminalização da defesa de seus povos. Mulheres que atuam na proteção de suas terras, florestas, águas e modos de vida tornam-se alvos de perseguições, intimidações, deslocamentos forçados e, em muitos casos, assassinatos. A luta pela terra é também uma luta pelo corpo, pela memória e pela continuidade dos Povos Indígenas, e as mulheres estão na linha de frente dessa resistência.

Com base nesta contextualização, o presente texto tem como objetivo apresentar o cenário das violências sofridas pelos Povos Indígenas no recorte de cinco estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro) com base nos registros disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre 2015 e 2022. Os dados, de acesso livre para investigação, foram levantados via DataSUS/TabNet em janeiro de 2025. Podemos encontrá-los na seção “Epidemiológicas e Morbidade”, no campo “Doenças e Agravos de Notificação – 2007 em diante (SINAN)”, e na opção “Violência Interpessoal/Autoprovocada”, onde foram aplicados os filtros que organizaram as variáveis analisadas. Utilizamos o Excel para o tabelamento, análise dos dados e construção dos gráficos.

O SINAN é uma das ferramentas do Ministério da Saúde onde encontramos o monitoramento de dados epidemiológicos da população brasileira. Um conjunto deles trata da violência interpessoal e autoprovocada registrada nas fichas de notificação por profissionais de saúde, tanto do setor público quanto do privado.

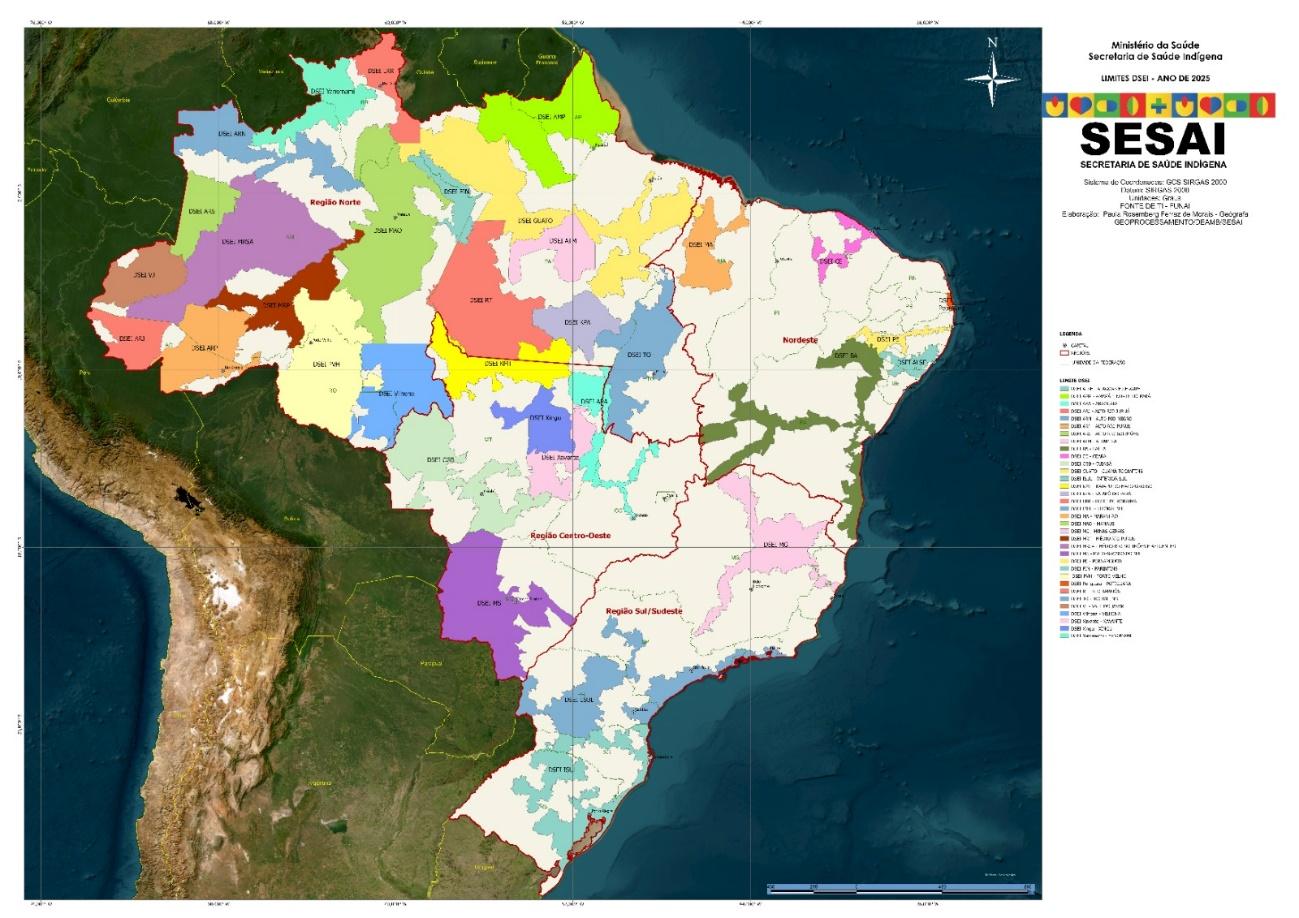

CComo pode ser observado no mapa a seguir, que apresenta a configuração e a atuação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), os estados aqui analisados estão relacionados com a região territorial dos Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Litoral Sul e Interior Sul. Estes DSEIs são responsáveis pela assistência em saúde indígena dos povos aldeados, majoritariamente, Kaingang, Xokleng, Guarani, Guarani Mbya, Guarani Nhandeva, Guarani Kaiowá, Ava-Guarani e Terena. Dentro da estruturação do SasiSUS há o Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), exclusivamente com os registros epidemiológicos das aldeias atendidas, mas os dados também são incluídos no SINAN. O foco deste trabalho são os dados oriundos do SINAN.

Entre os cinco estados analisados, São Paulo apresentou o maior número de notificações de violência, totalizando 1.999 registros, seguido pelo Rio Grande do Sul (1.393), Paraná (1.148), Santa Catarina (950) e Rio de Janeiro (622). Essa hierarquia pode refletir o tamanho das populações indígenas em cada estado, uma vez que a distribuição das notificações acompanha, proporcionalmente, a concentração populacional indígena nos respectivos territórios.

A seguir apresentamos os registros e análises em três seções: i) Perfil das pessoas indígenas que sofreram violência, ii) Características da violência e iii) Qualidade dos dados. As pessoas perceberão que em algumas das variáveis analisadas o número total de registros varia bastante, situação que exploramos na última seção.

Perfil das pessoas indígenas que sofreram violência

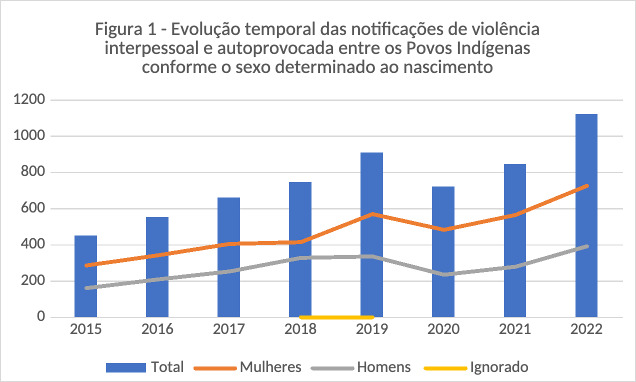

Entre 2015 e 2022, foram registradas 6.003 notificações de violência envolvendo pessoas indígenas, das quais 63,3% referem-se a mulheres. A Figura 1 apresenta a evolução temporal das notificações segundo o sexo determinado ao nascimento, revelando um padrão de crescimento ao longo do período analisado. Observa-se uma queda em 2020, possivelmente relacionada ao contexto de isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, enquanto 2022 desponta como o ano com o maior número de registros.

Considerando ambos os sexos, houve um aumento de 149,5% nas notificações entre o início e o fim do período analisado. Quando desagregados, os dados indicam um crescimento de 153,3% nas notificações envolvendo mulheres indígenas e de 142,6% para homens indígenas.

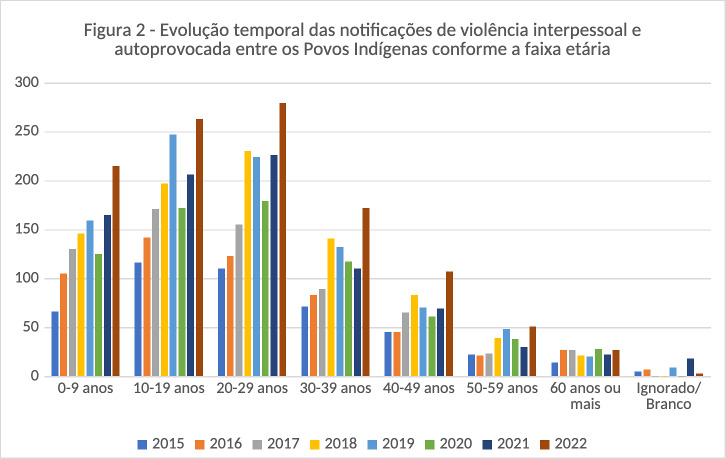

A Figura 2 mostra a evolução das notificações conforme a faixa etária das vítimas. Os dados evidenciam maior vulnerabilidade entre crianças, adolescentes e jovens adultos de até 29 anos. No grupo de 0 a 9 anos houve um aumento de 92,3%; no grupo de 10 a 19 anos, o aumento foi de 126,7%; e entre 20 e 29 anos, o crescimento foi de 153,6%. O ano de 2022, novamente, destaca-se como o período com maior número de registros.

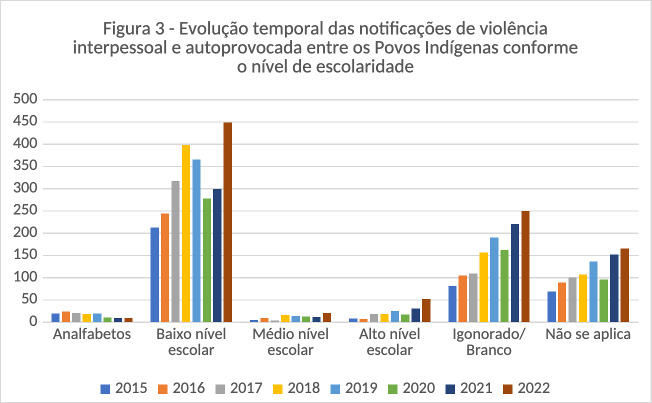

A Figura 3 apresenta a evolução temporal das notificações segundo o nível de escolaridade das vítimas. Os dados indicam que pessoas indígenas com baixa escolaridade – ensino fundamental completo ou incompleto – concentram a maior parte das notificações, representando 50% do total. Esses achados apontam para a interseção entre vulnerabilidade social e exposição à violência.

Características da Violência

Nesta seção, são analisados quatro campos específicos das fichas de notificação de violência do SINAN. Devido ao grande volume de informações, optou-se por apresentar apenas as categorias com mais de 100 registros por estado, priorizando aquelas com maior relevância epidemiológica. É importante destacar que alguns campos permitem múltiplas escolhas, o que significa que o número total de notificações pode exceder o número de fichas analisadas.

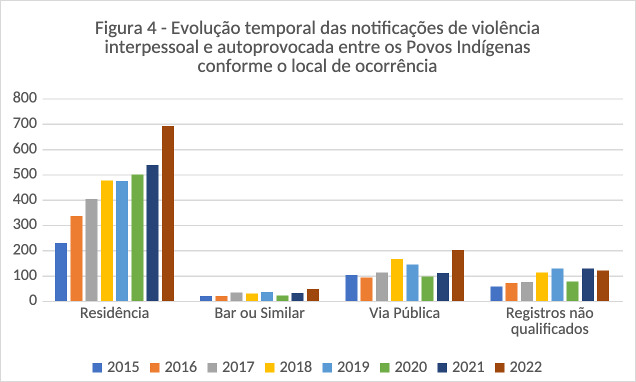

O campo “Local de ocorrência” contempla oito opções de resposta, além das categorias “Ignorado” e “Em branco”, que são geradas automaticamente ao serem inseridas no sistema. Para fins analíticos, as duas citadas foram agrupadas com a categoria “Outros” sob a denominação “Registros não qualificados” (Figura 4).

A residência aparece como o principal local onde ocorrem as violências notificadas, respondendo por 64,2% dos registros. O ano de 2022, novamente, apresenta o maior número de notificações. São Paulo lidera em ocorrências no domicílio, enquanto o Rio de Janeiro apresenta o menor número de registros nesse contexto. O Rio Grande do Sul se destaca por ter sido o único estado a registrar mais de 100 ocorrências em “Bar ou similar”, além de liderar as notificações de violência ocorridas em “Via pública”.

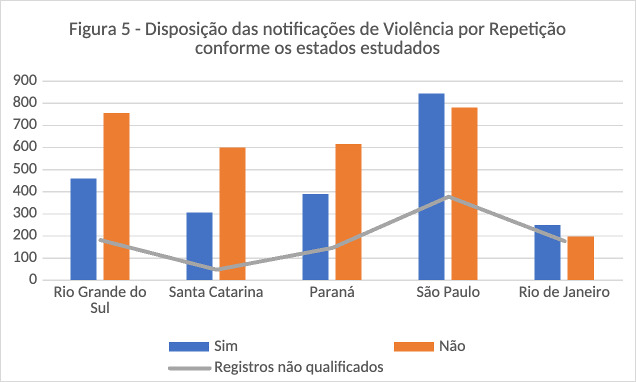

A análise da variável “Violência por repetição” revela que essa forma de violência é especialmente prevalente em São Paulo (42,1%) e no Rio de Janeiro (39,8%), onde os registros afirmativos superam os negativos. A categoria “Registros não qualificados”, que inclui “Ignorado” e “Em branco”, também foi considerada nesta análise (Figura 5).

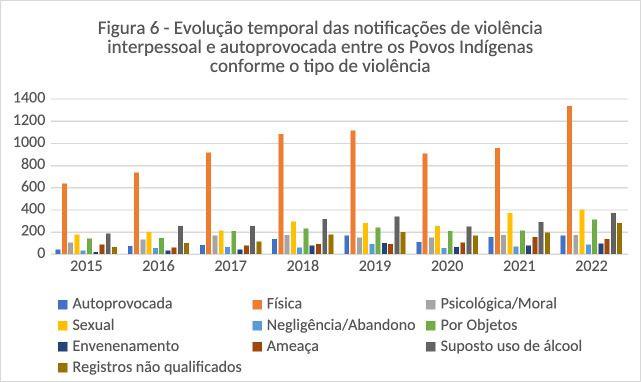

No campo “Tipo de violência” (Figura 6), foram selecionadas apenas as categorias com mais de 100 registros. Para melhor organização e interpretação, as violências foram agrupadas em quatro categorias principais: Física, Sexual, Por Objeto e Registros Não qualificados.

A violência física foi a mais notificada, com 7.664 registros, representando 40,4% do total de ocorrências deste campo. São Paulo lidera também nesse tipo de violência, seguido do Rio Grande do Sul. Em termos temporais, houve um crescimento de 110,5% nas notificações de violência física em 2022, enquanto o aumento geral no período foi de 127,25%.

A violência sexual corresponde a 11,4% das notificações. Dentre suas subcategorias, o estupro foi o mais registrado (34,6%), com maior incidência em São Paulo (40,3%). Além disso, o uso de álcool esteve presente em 11,8% das notificações, sendo o Rio Grande do Sul o estado com maior número de registros associados ao consumo de álcool.

As violências autoprovocadas representaram 4,8% do total de registros, com um crescimento expressivo de 339,4% no período. Este dado pode indicar o agravamento do sofrimento psíquico entre os Povos Indígenas, como consequência das múltiplas violências que atingem seus corpos-territórios de maneira histórica e estrutural.

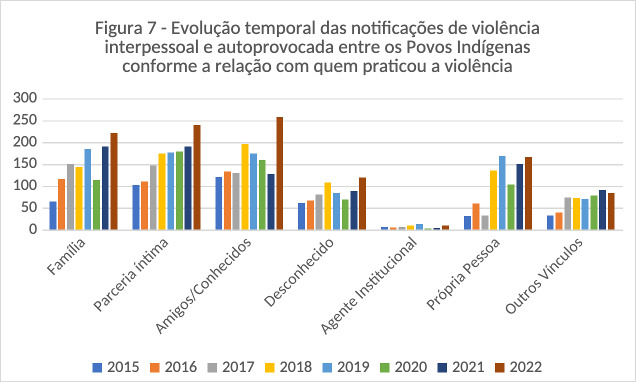

Para fechar a seção “Características da Violência”, apresentamos a análise sobre o vínculo entre a pessoa que sofreu a violência e a pessoa que a cometeu. As categorias Família, Parceria Íntima e Agente Institucional também passaram por agrupamentos.

O total de registros dessa variável foi de 5.925. As parcerias íntimas concentram 22,2%, seguidas por amigos/conhecidos (21,9%), familiares (19,9%), desconhecidos (11,4%) e a própria pessoa (14,3%). Embora com menor frequência, os registros de violência cometida por agentes institucionais são significativos, pois indicam possíveis situações de violência institucional reconhecidas pelas vítimas e/ou pelos profissionais que preencheram as fichas. Em 2022, observou-se um aumento de 163,5% nas notificações desta variável, totalizando 1.099 ocorrências.

Considerações Finais

A análise dos dados do SINAN para o período de 2015 a 2022 revela um aumento expressivo nas notificações de violência interpessoal e autoprovocada envolvendo os Povos Indígenas na região estudada. Esse crescimento pode refletir tanto o agravamento das violências sofridas, especialmente no contexto de gênero, quanto uma maior sensibilização dos serviços de saúde e profissionais para o registro e enfrentamento dessas situações, além de um possível aumento na procura por atendimento.

Os dados evidenciam que a violência contra os Povos Indígenas nessa região assume, majoritariamente, a forma de violência de gênero contra mulheres indígenas jovens, de até 29 anos, com baixa escolaridade, ocorrida predominantemente em ambientes domiciliares, de natureza física e sexual, e perpetrada por familiares, parcerias íntimas ou outras pessoas conhecidas. Esse padrão revela a persistência da violência estrutural que atravessa os corpos e os Territórios Indígenas, sustentada por desigualdades históricas, racismo e patriarcado.

Além da necessidade urgente de ações específicas de enfrentamento à violência contra a mulher indígena, os dados apontam para outros desafios complementares: o papel do consumo de álcool como fator associado a essas violências e a crescente incidência de violência autoprovocada, indicando sofrimento psicológico profundo. Esses elementos reforçam a importância de fortalecer a Atenção Psicossocial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com especial atenção ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), à formação dos profissionais de Psicologia, e à atuação dos conselhos e entidades de classe em níveis regional e nacional.

Outro aspecto crítico revelado pela análise é a baixa qualidade dos dados registrados nas fichas do SINAN, com destaque para a total ausência de informações sobre o desfecho dos atendimentos. Essa lacuna compromete seriamente o monitoramento das Políticas Públicas. A subnotificação de violências sexuais também merece atenção, podendo indicar barreiras institucionais, culturais e técnicas ao adequado registro desses casos.

Ainda, é fundamental reconhecer o impacto da agenda neoliberal sobre o SUS, a precarização do trabalho dos profissionais de saúde e a queda na qualidade dos serviços prestados. Associam-se a esse cenário dificuldades de acesso físico às aldeias, limitada conectividade digital em muitas Terras Indígenas e manifestações de racismo institucional. Tais fatores não apenas comprometem o atendimento adequado, mas também agravam a violência ao silenciar e invisibilizar as vítimas nos próprios sistemas de registro.

A reconstrução do Bem Viver, como propõem os próprios Povos Indígenas, passa necessariamente pelo enfrentamento à violência de gênero e pela valorização das práticas ancestrais de cuidado, coletividade e respeito à Mãe Terra. As mulheres indígenas, enquanto guardiãs dos saberes, da vida e do território, estão no centro dessa resistência. Proteger seus corpos-territórios é um imperativo ético e político para qualquer projeto de justiça social e saúde coletiva comprometido com a descolonização e a equidade.

Neste sentido, faz-se necessário evidenciar a necessidade e fomento da atuação intersetorial na proteção dos Povos e Terras Indígenas enquanto aliados do movimento Indígena. A articulação entre os Ministérios da Saúde, Ministério das Mulheres, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Fundação Nacional dos Povos Indígenas surge como estratégia de fortalecimento do Estado Brasileiro. Para tanto, as organizações e lideranças indígenas devem ser ouvidas e respeitadas, especialmente as mulheres indígenas representadas em organizações com a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, o GT Guarita pela Vida, a Associação das Mulheres Organizadas em Rede, a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, entre outras.

Salientamos a importância desta pesquisa em analisar os dados abertos no contexto epidemiológico da violência contra os Povos Indígenas, mesmo que de uma região específica. Pesquisas futuras podem voltar-se para análises mais amplas, macrorregionais, possibilitando identificar regiões mais vulneráveis, ou ainda onde os serviços incorrem com mais frequência na subnotificação dos casos de violência e baixa qualidade dos dados. Por fim, gostaríamos de informar que este texto compõe uma parte da dissertação de mestrado do primeiro autor, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Aos que tiverem interesse na temática, lá está disponível uma versão mais exploratória dos dados SINAN, como também uma análise dos registros de violência do SIASI referentes aos DSEIs Litoral Sul e Interior Sul.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras