Comunidades terapêuticas: até quando?

A olhos vistos, elas crescem em número e em poder — apesar de amplo conhecimento sobre os danos que causam às pessoas. Neste mês de outubro, Campanha Nacional as questiona: porque seguem recebendo dinheiro público para tirar a liberdade de milhares?

Publicado 16/10/2025 às 10:09 - Atualizado 17/12/2025 às 18:26

Leia todos os textos da coluna Cuidar das Pessoas. Cuidar das Cidades.

Um pulo no passado para pensar o presente: instituições asilares

Na história da psiquiatria, é conhecido o papel de Philippe Pinel na invenção de uma intervenção: o tratamento moral. Longe da pretensão de esgotar o assunto, esse modelo foi desenvolvido e expandiu-se em um contexto histórico anterior, no qual instituições asilares e internamentos haviam emergido como resposta à exigência social de tutela e segregação para manutenção da ordem pública, em um primeiro momento, e à exigência econômica de ampliação da força de trabalho pelo processo da Revolução Industrial, em um segundo momento, o que levou ao esvaziamento em parte dessas instituições.

É no final do século XIII e muito pelo papel dos alienistas que, com esse pano de fundo, conforme afirma Castel na obra ‘A Ordem Psiquiátrica’, se deu a mudança da lógica do asilamento das pessoas chamadas loucas: o internamento passa a ter contornos de uma ideia de tratamento e a loucura a ser entendida como alienação mental.

Daí que na França, o alienista Phillipe Pinel – médico e, vale lembrar, zoólogo – a partir da observação e classificação de fenômenos e pessoas, estabeleceu um conjunto de mudanças no Hospital de Bicêtre, quebrando os grilhões que prendiam pessoas e criando a proposta de tratamento moral, ao entender que a loucura teria causas morais e relacionadas às perturbações da vida nas cidades – como paixões desregradas e excessos nos hábitos –, e causas físicas.

Trocando as correntes de ferro pelas camisas de força, e imaginando a instituição, que se tornará o hospital psiquiátrico, ser local de cura pelo afastamento do que havia de danoso na vida na cidade, Pinel instituiu o tratamento moral. Suas práticas eram orientadas para disciplina e reeducação normalizadora com vistas à recondução da pessoa para adequação a normas sociais e papeis socialmente aceitos, e a laborterapia torna-se prática central.

O trabalho, apresentado como terapêutico, tinha o sentido de manutenção e reprodução da própria instituição. A punição não deixou de existir, pois a repressão de desregramentos fazia parte do tratamento. Nessa instituição asilar, o alienista exercia o papel central, sendo referência de moralidade e autoridade.

A resposta das reformas psiquiátricas

Um pouco mais de um século e meio separa Pinel, precursor da psiquiatria, de psiquiatras como Maxwell Jones e François Tosquelles, que buscaram alternativas ao hospital psiquiátrico, e Frantz Fanon e Franco Basaglia, que, com críticas próprias e por caminhos distintos, se opuseram à violência dos hospitais psiquiátricos. O que se descobriu, ao olhar primeiro para as pessoas, é que as instituições asilares são danosas a elas. Basta conhecer o que se passou em Barbacena, por exemplo. Cento e cinquenta anos de expansão de instituições asilares – criadas, até pode ser, sob a imaginação de uma intenção terapêutica – mostraram-nos que elas fazem mal às pessoas.

Basaglia, ao argumentar que a instituição da violência não é apenas o manicômio e suas práticas, mas o paradigma que a sustenta, evidencia que é uma certa forma de relação com a loucura que precisa ser transformada. Por isso, essas instituições – não apenas em suas paredes, mas em seu paradigma – precisam ser superadas. Não cabe um remendo ao existente. É preciso uma substituição completa.

As comunidades terapêuticas

Afinal, o que são as comunidades terapêuticas? Um caminho esperado para definir o que, atualmente, elas são seria o de verificar o que está disposto na Lei nº 13.840/19, conhecida como a “nova lei de drogas”. Como ali não há definição nominal (“comunidades terapêuticas são:…”), resta observar o que está afirmado como suas características pelo Artigo 26-A da lei.

Ali se lê que “o acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se” pelo que segue: tendo como objetivo a abstinência, a entrada e permanência é voluntária e é uma “etapa transitória para a reinserção social e econômica”. A lei também estabelece que, devendo o ambiente ser residencial, é vedado o isolamento físico, bem como é “vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras”. E é isto que, pela lei, se sabe delas.

Se o que resta é defini-las pelas suas características, é pertinente a consulta a relatórios que também as descrevem.

O relatório do IPEA (2017) sobre o perfil das comunidades terapêuticas afirma: nelas “ingressam pessoas que fazem uso problemático de drogas, que ali permanecem, por certo tempo, isolados de suas relações sociais prévias, com o propósito de renunciarem definitivamente ao uso de drogas e adotarem novos estilos de vida”. O documento prossegue: “durante sua permanência nas CTs, estas pessoas submetem-se a uma rotina disciplinada, que abrange atividades de trabalho e práticas espirituais e/ou religiosas, além de terapias, reuniões de grupo de ajuda mútua, entre outras, dependendo dos recursos financeiros e humanos à disposição de cada CT. O modelo de cuidado proposto pelas CTs ancora-se em três pilares – a saber, trabalho, disciplina e espiritualidade”.

Já a inspeção conjunta do Ministério Público Federal, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e Conselho Federal de Psicologia concluiu em 2018 que as comunidades terapêuticas são instituições de características asilares, tendo sido verificadas uma série de violações de direitos humanos: isolamento, retenção de documentos, indícios de tortura, entre outros. Este relatório é enfático: comunidades terapêuticas realizam laborterapia como prática central, e a realidade mostra que tal prática, apresentada como terapêutica, é de exploração de mão de obra e ferramenta de disciplina.

Nesses quase dez anos, o que se viu, entre aqueles relatórios e o momento atual, foi uma profusão de notícias sobre violências e mortes em comunidades terapêuticas – que, muito provavelmente, representam uma fração da realidade –, além de novos relatórios, sendo o mais recente o do Mecanismo de Nacional de Prevenção e Combate à Tortura publicado nesse mês de outubro de 2025 e que, mais uma vez, identificou violações de direitos humanos.

O passado é reatualizado no presente

Como se vê, com as comunidades terapêuticas, o Brasil não está fazendo algo de novo. A humanidade já viu essa história: criação e expansão de instituições asilares baseadas no afastamento da vida em sociedade, desenvolvendo práticas disciplinares e de laborterapia como estruturantes da organização institucional. E a humanidade já viu no que isso deu.

A grande novidade é que, agora, outro elemento entra em jogo: a espiritualidade.

E não se trata apenas da espiritualidade como liberdade individual de fé, mas como elemento estruturante da instituição e de sua lógica. Isso impõe uma reflexão sobre o modo como o poder se coloca nas comunidades terapêuticas – sobretudo quando a gestão dessas instituições ocorre pelo Estado ou em parceria com ele.

Este é um tema que merece investigação aprofundada, pois, se o poder operado nessas instituições tem, agora, características teológicas – e se, como nos ensina Espinosa, os fundamentos e a expressão do poder teológico-político se dão em termos distintos do poder político –, compreender os mecanismos do poder teológico-político nessas instituições torna-se tarefa central para entender o que são comunidades terapêuticas. Mas esse é assunto para outro texto, mais maduro.

A pergunta que importa agora é: se a história já nos mostrou que instituições asilares baseadas em segregação, disciplina e laborterapia fazem mal às pessoas, por que repeti-la? Se conhecemos os impactos dessas instituições para as pessoas que nelas estiveram e sabemos que muitas pessoas nelas morreram, por que ainda aceitamos a sua existência? E ninguém poderá um dia dizer que não sabia o que instituições asilares causam aos corpos e vidas de pessoas, pois há registros disso nos quatro cantos do mundo.

E é preciso ir além: se são conhecidas e públicas as situações de violações de direitos humanos em comunidades terapêuticas – verificadas em inspeções nacionais e registradas sistematicamente em muitíssimas recorrentes notícias de jornais que reportam abusos, torturas e mortes –, o que justifica que tais instituições receberem recursos públicos?

Até quando?

Políticas sobre drogas no cenário internacional: o caminho é da afirmação de direitos

No dia 8 de outubro, foi adotada a Resolução L.31 pelos membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Proposta pela Colômbia e co-patrocinada por 35 países, incluindo o Brasil, a resolução trata das implicações de direitos humanos para políticas sobre drogas. Com essa resolução, entre outras consequências, fica consolidado que uma abordagem de direitos humanos é necessária para as políticas sobre drogas, sendo feita referência às Diretrizes Internacionais de Direitos Humanos e Políticas de Drogas.

O texto também reconhece que a redução de danos “pode contribuir significativamente para a concretização do direito ao gozo do mais alto padrão possível de saúde física e mental e de outros direitos relacionados com a saúde”. Em consonância com a ampliação da concepção de redução de danos nos debates internacionais, o Conselho de Direitos Humanos toma nota de relatórios que a afirmam como direito à saúde e como abordagem de promoção da paz e do desenvolvimento sustentável – compreendendo-a, portanto, tanto como estratégia de cuidado em saúde quanto como chave de leitura e de operação para mudanças estruturais nas políticas de drogas.

A direção a seguir é uma só por esta Resolução: os direitos das pessoas é ponto de partida e horizonte de políticas sobre drogas.

Sempre as pessoas em primeiro lugar

A resolução é um chamado para que os países mudem suas políticas de drogas e ponham ênfase nos direitos humanos. Isso significa transformar políticas, legislações, serviços e práticas. Significa também que qualquer pesquisa sobre instituições que acompanhem pessoas que usam drogas precisa ser guiada pela perspectiva dos direitos humanos. No fim, a medida forte da qualidade de políticas, legislações, serviços e práticas é o direito vivido pela pessoa ou o seu direito negado. Ponto.

Isso porque colocar ênfase nos direitos humanos significa colocar, em primeiro lugar, as pessoas. Não nos esqueçamos: é por causa das pessoas e de suas necessidades, incluindo a de cuidado pelo uso prejudicial de drogas, que respostas em políticas, legislações, serviços e práticas são inventadas – ao menos é assim que deveria ser.

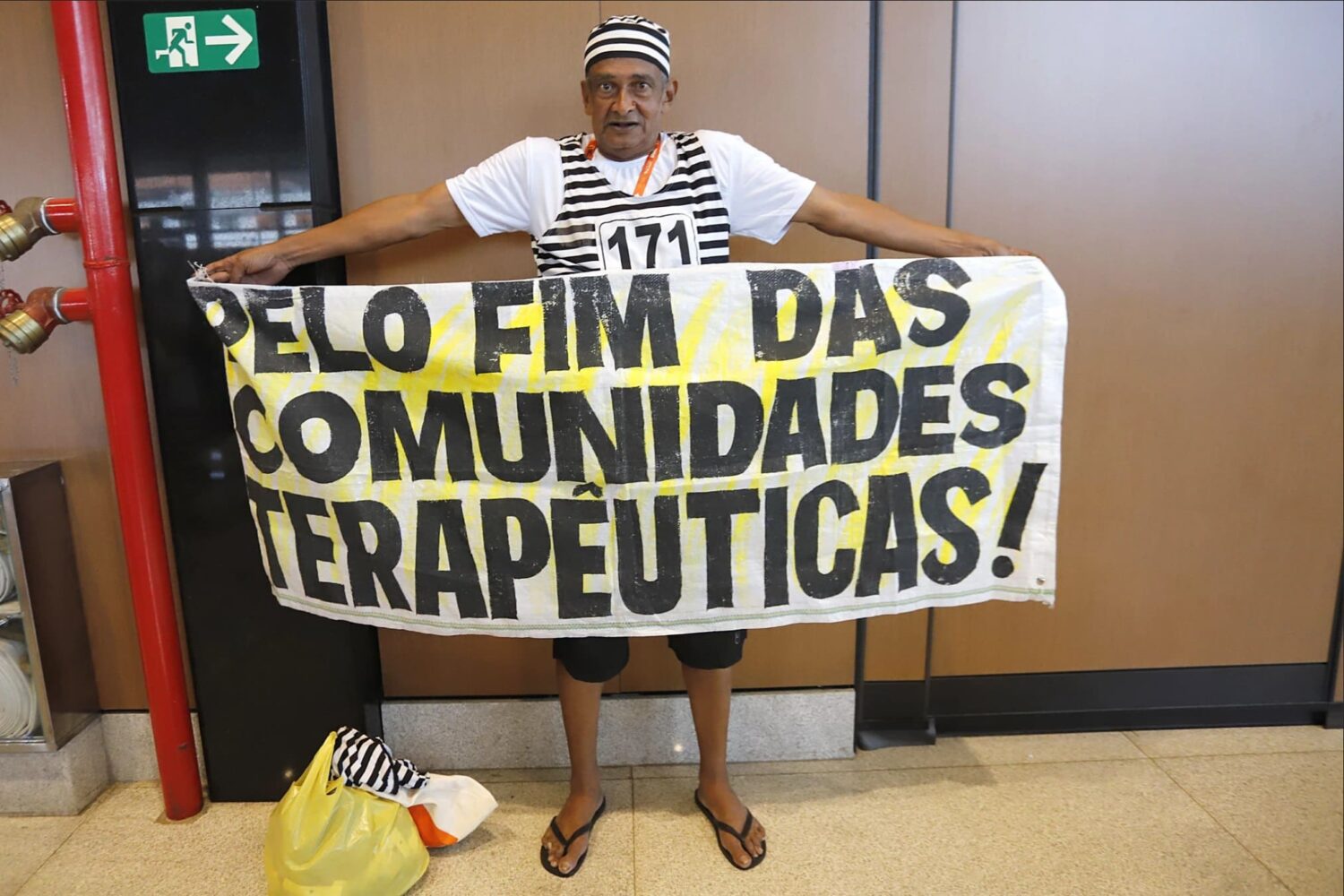

É nesse sentido que, nesse 10 de outubro, aconteceu a Campanha Nacional Contra as Comunidades Terapêuticas. Uma campanha, sobretudo, a favor das pessoas. As correntes, imagem adotada pela campanha, quando quebradas precisam ser substituídas pela afirmação da liberdade e pelo reconhecimento dos direitos de cidadania.

É preciso lembrar: somos nós que inventamos as instituições, então que sua invenção seja a favor dos direitos e das pessoas.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.