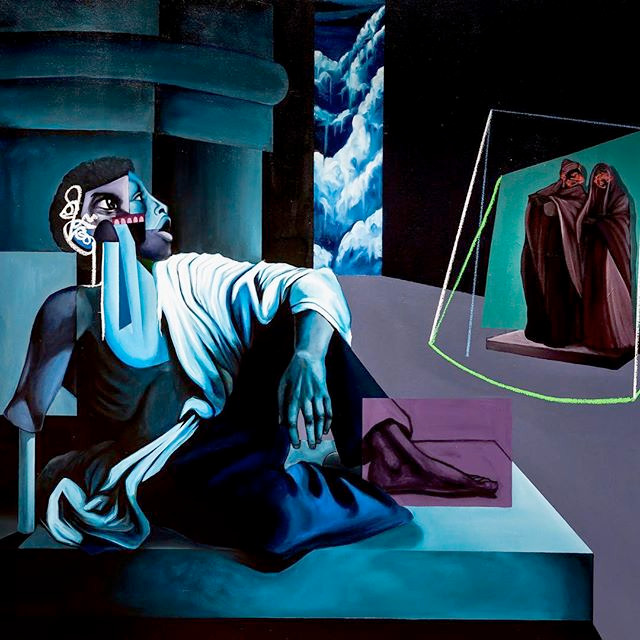

Como o trauma racial adoece os negros

O racismo provoca impactos profundos no corpo. E causador de doenças crônicas e estresse – não apenas por meio de atos isolados, mas pelo medo contínuo da exclusão social. Como o SUS e os Caps podem se preparar para encarar essa realidade?

Publicado 15/05/2025 às 16:20 - Atualizado 17/12/2025 às 18:17

O trauma racial é uma experiência psicossocial profunda que afeta a saúde mental e física da população negra, resultado de vivências diretas e indiretas de racismo ao longo da vida. Trata-se de uma forma de sofrimento psíquico que manifesta-se como resposta às múltiplas violências – simbólicas, institucionais, físicas e emocionais – enfrentadas sistematicamente em sociedades marcadas pelo racismo estrutural como é o caso do Brasil.

Porém, antes de pensarmos sobre o processo de traumatização, precisamos reconhecer que a falta de garantia das necessidades básicas como segurança pública, saúde, educação, segurança alimentar e nutricional, condições dignas de trabalho e renda, moradia e lazer impedem o desenvolvimento do sujeito de dar-se conta dessas violências que estão tacitamente relacionadas à questão étnico-racial.

Quando desenvolvemos a compreensão que tanto o fenótipo quanto a identidade étnico-racial são orientadoras das oportunidades e privilégios sociais, há um tensionamento em provar valor na tentativa de superação dessas portas blindadas e impenetráveis que compõem a estrutura social, uma vez que o racismo é estruturante da organização social e econômica, o que leva este sujeito ao esgotamento máximo e hipervigilância.

A dessensibilização do sentir, como estratégia de sobrevivência, além de desumanizar o corpo negro, sobrecarrega o sistema nervoso central produzindo uma experiência de estresse cronificado, visto que a vivência do racismo cotidiano — quer seja vivido na própria pele, de um familiar ou amigo, quer seja em uma história que se ouve contar e/ou até mesmo no que se é noticiado –, trata-se de uma experiência que informa ao corpo, por meio da sinapse, que o mundo não é um lugar seguro.

O trauma racial, portanto, não se limita ao impacto promovido por eventos pontuais, podendo ser compreendido a partir da violência psicológica sofrida por meio do racismo contínuo, de discriminações raciais, microagressões e exclusões sociais, muitas vezes, intergeracionais. Inclui a vivência constante de preconceitos e discriminações; a violência policial e institucional; a sub-representação em espaços de poder e de visibilidade midiática; negação social e desvalorização da identidade étnico-racial e cultural. Esses processos acarretam impactos severos tanto à saúde mental, quanto física daqueles que sofrem o(s) racismo(s) cotidianamente.

A psicóloga, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Jeane Tavares, aponta que pessoas negras relatam maior incidência de sintomas depressivos e de ansiedade, por conta da pressão social e exposição cotidiana a experiências racistas. Além disso, ela destaca também que as experiências de violência racial, como abordagens policiais abusivas, podem gerar nos indivíduos, sobretudo jovens negros, Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

O que se vê também é a internalização de estigmas sociais negativos, afetando a construção da identidade e da autoconfiança de homens negros e mulheres negras. Outro ponto importante a se destacar é que estudos têm apontado que o estresse crônico causado pelo racismo contribui para o aumento de doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Isso porque o povo negro, além de conviver com as práticas racistas, enfrenta dificuldades de acesso aos serviços de saúde de qualidade, bem como as desigualdades nos atendimentos e tratamentos médicos.

Frantz Fanon trouxe, como grande contribuição, a noção de que a fala seria a maneira mais efetiva de fazer a povo negro compreender a amplitude da sua negritude, assumindo a potência do uso da palavra e do protagonismo de suas próprias referências epistemológicas. Isso seria o real movimento para que homens negros e mulheres negras retirem as máscaras brancas, as quais vestiram forçadamente para existirem e sobreviverem numa sociedade fundamentada nos privilégios da branquitude. Contudo, Cida Bento acrescenta que é necessário também que o povo branco reconheça os seus privilégios e rompa com o pacto coletivo narcísico da branquitude, já que faz o movimento de se desracializar ao se pretender parâmetro do universal.

Quando a Luciene Nascimento diz em seu poema Lucidez “Qualquer pessoa negra que se abre à consciência resguarda um certo respeito por qualquer preto que enlouqueceu”, ela nos faz um forte convite à reconhecermos o quanto mergulhar nessa consciência de si no mundo é também acessar dores que ameaçam a existência em saúde. É uma guerra que se estabelece de forma nada silenciosa, pois só um corpo negro sabe como é o fluxo de pensamento depois que a consciência racial se expande.

O pensamento acelerado se torna, muitas vezes, a relação mais íntima, em que conversas e reflexões estruturadas em perguntas e respostas se sucedem para preparar esse corpo a um eminente combate. As narrativas são construídas estrategicamente pela psique para proteger o corpo de um possível colapso e, com a vivencia continuada, instaura no organismo a hipervigilância. Isso é como se o alarme de incêndio estivesse sempre acionado, mesmo quando não existe fumaça. Não há futuro saudável possível sem as devidas reparações desse organismo. O trauma racial está para o povo negro como um acidente que gera uma fratura exposta, se não tratado… as lesões são inevitáveis.

Homens negros e mulheres negras, em todo o país, independentes do nível de formação educacional, região de pertencimento, renda e fases da vida estão suscetíveis a essas experiências e sem garantias de quando acabará. Assim, seus corpos negros seguem lutando para existir. O estresse racial acomete até as pessoas que não o nomeiam cientificamente, mas o corpo como casa de verdades, sente, mesmo que ainda não passe pela consciência e se construam legendas adaptadas para os eventos ocorridos… o corpo sabe

A neurociência diz que a sobrecarga de estresse modifica as estruturas cerebrais e genéticas, produzindo doenças fisiológicas, o que chamamos de psicossomáticas. É curioso pensar que as pesquisas neurocientíficas que já reconheceram esses prejuízos, a rigor, não incluam as vivências raciais como um potencializador desses adoecimentos. Quando surge uma pesquisa com esse recorte, geralmente, há uma negação sobre a mesma, identificando-a por meio da pauta do identitarismo ou da militância.

Com isso, não se considera a realidade vivida por milhões de pessoas. Esse é um movimento que integra o racismo epistêmico, como nomeia a Sueli Carneiro. Este é responsável por sancionar, a partir da legitimidade institucional da ciência, mitos e representações falsas em torno da falta de capacidade da população não branca de suas capacidades políticas, cognitivas e morais, desqualificando a cultura, o corpo e as concepções deste outro racializado.

O trauma psíquico vivenciado pela população negra durante o período colonial, com a diáspora forçada de África e o processo de escravização no Brasil, submeteu a população negra, africana e nascida aqui a inúmeras violências geradoras de sofrimento psicossocial, gestando um grande trauma cultural e psíquico. À época deste período, inicia-se o que foi denominado de Banzo, ou seja, adoecimento provocado pela tristeza advinda da saudade de sua terra natal, da família, amigos e comunidade, assim como a angústia e desgosto pelos maus tratos sofridos.

O Banzo foi considerado o primeiro sofrimento psíquico das pessoas negras escravizadas e compreendido como um processo que atrapalhava os ganhos do grande proprietário sobre a sua mercadoria: o/a escravizado/. Contudo, é notória a persistência histórica desse sofrimento e adoecimento nos dias atuais, provocado por diversas violências e violações de direitos básicos, especialmente, pela presença do racismo na estrutura social, econômica, cultural, ambiental e política, agora sob nova roupagem.

No entanto, tudo que envolve a saúde mental e o uso de álcool e outras drogas da população negra, como as ações implementadas, está fundado, a rigor, na patologização do sujeito, na medicalização exagerada, bem como no encarceramento e na morte, sobretudo de jovens, pretos, de 15 a 29 anos. Mas, apesar dos avanços estabelecidos pela Reforma Psiquiátrica no Brasil, ainda é observada uma prevalente ausência no que diz respeito à produção de tecnologias de cuidado racializadas e emancipadoras.

Ademais, destaca-se a dificuldade da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em acolher o sofrimento psíquico decorrente do(s) racismo(s) e das violências provocadas por este e a escassez de linhas de cuidado que tenham como foco os sofrimentos causados pelo racismo e por discriminações raciais, o que afeta diretamente o vínculo desses/as usuários/as com as equipes. Ressalta-se também que profissionais da área da saúde mental, em sua maioria brancos e brancas, podem reproduzir visões racistas, ignorando o sofrimento racial como causa legítima de adoecimento psíquico. Temos visto, portanto, diagnósticos equivocados ou ausentes; invisibilização do trauma racial e a falta de escuta qualificada sobre as experiências de discriminação e racismos de homens e mulheres negras.

A atual política de saúde mental, álcool e outras drogas precisa avançar significativamente para incorporar a questão racial como tema central. Sem isso, continuará reproduzindo desigualdades raciais e invisibilizando o sofrimento psíquico da população negra. A construção de um cuidado em saúde, verdadeiramente antirracista, exige escuta ativa, representatividade, territorialização das ações e ruptura com modelos punitivos e excludentes, além de valorizar os saberes e as experiências do povo negro que circundam a espiritualidade, a ancestralidade, a oralidade e a coletividade.

Em suma, é preciso incluir nas diretrizes do SUS o racismo como fator de agravo e adoecimento mental, garantir a escuta qualificada sobre o trauma racial e o impacto das violências institucionais, formando profissionais com enfoque antirracista, isto é, que sejam capazes de compreender as especificidades das vivências negras. Necessário também incentivar práticas terapêuticas integradas ao saber ancestral e popular; fortalecer a presença dos CAPS nas periferias urbanas e territórios quilombolas e indígenas, bem como apoiar os movimentos e as organizações negras que atuam com a saúde mental e os direitos humanos.

Referências

Bento, Cida. O pacto da branquitude. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

Carneiro, Sueli. Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

Fanon, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 191 p.

Tavares, J. S. C.; Jesus Filho, C. A. A.; Santana, E. F. Por uma política de saúde mental da população negra no SUS. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as, v. 12, n. ed. especial, out. 2020, p. 138-151.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.