Até onde as potências nucleares levarão a guerra?

Para se isentar da responsabilidade por provocar o conflito na Ucrânia, EUA e UE usam a mídia e pintam Putin como louco. Parecem dispostos a tudo pela hegemonia no próximo século. Mas o que esperam ao fustigar seguidamente Rússia e China?

Publicado 13/04/2022 às 17:22 - Atualizado 13/04/2022 às 17:24

Por Luís Antonio Paulino

A Guerra na Ucrânia já completou um mês e a pergunta que todos gostariam de ver respondida é quando e como vai acabar. Apesar da ampla cobertura da guerra nos meios de comunicação ocidentais, faltam informações para que se tenha uma ideia mais clara, tanto da evolução do conflito, quanto das possibilidades de seu encerramento. A retirada das forças russas dos arredores de Kiev e a concentração de esforços na região leste do país, que antes da guerra já era palco de sangrento conflito entre forças do governo ucraniano e movimentos separatistas de etnia russa, que já havia deixado mais de14 mil mortos, sugere que a intenção de Putin é impedir que, no caso de a Ucrânia realmente aderir à Otan ou à União Europeia, leve consigo a parte leste do país, habitada majoritariamente por população de etnia russa e que era parcela do território russo no passado recente.

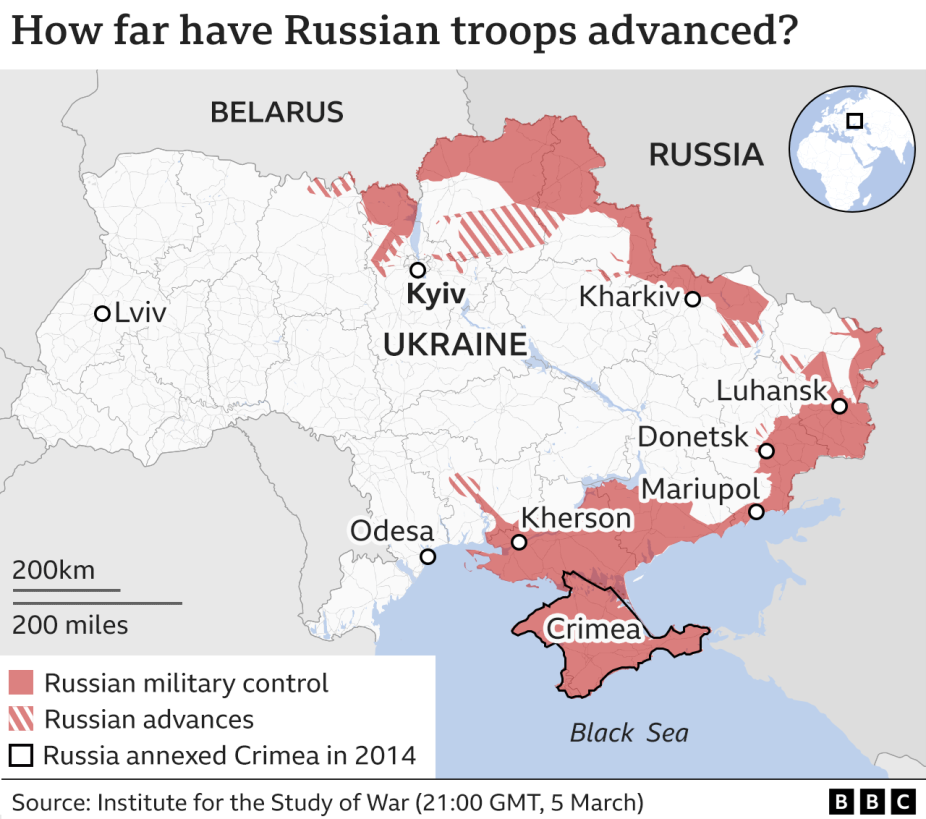

Tudo indica que a intenção de Putin é criar no leste do país um corredor terrestre que una as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk com a Crimeia, incorporada ao território russo em 2014. Com isso, a Rússia estabeleceria uma ligação por terra com a Crimeia e controlaria todo o acesso ao Mar de Azov, como se vê no mapa abaixo.

Apesar da litania diária dos meios de comunicação pró-Estados Unidos e pró-Otan de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, independentemente do que venha a ocorrer no campo de batalha, “já perdeu a guerra”, em razão do isolamento a que Rússia foi submetida, o fato é que ela não está tão isolada como se quer fazer crer. Apesar do bloqueio econômico sem precedentes imposto pelos Estados Unidos e seus aliados dentro e fora da Otan, a Rússia conta com muitos aliados entre os quais o mais importante, mas não o único, é a China. A Índia, que muitos supunham totalmente alinhada com os Estados Unidos em decorrência de serem estes “inimigos do seu inimigo”, tem se recusado, ao lado dos demais países dos BRICS, a condenar ou cortar laços com a Rússia. O Vietnã também não se posicionou contra a Rússia. Mesmo na Europa Ocidental, apesar da aparente unidade dos membros da Otan em torno dos Estados Unidos, não é possível afirmar que todas as grandes potências europeias tenham exatamente a mesma posição em relação à Rússia.

Desde os tempos em que as casas reais dominavam a política europeia, sempre houve, no Velho Continente, alianças assimétricas que criavam diversos polos de poder e nas quais a Rússia sempre teve papel importante. Diga-se, de passagem, que sempre que prevaleceu na Europa um sistema multipolar no qual a pluralidade de forças e interesses compensavam-se mutuamente, gerando certo equilíbrio, ainda que precário, a Europa esteve em paz. Foi assim entre 1870 e 1914, quando o império germânico, austro-húngaro e russo, mais a França e a Inglaterra estabeleceram pactos e acordos cruzados em que a Alemanha, por exemplo, via-se na curiosa situação de ter que defender a Rússia caso fosse atacada pela Áustria e defender a Áustria caso fosse atacada pela Rússia, pois participava simultaneamente da Tríplice Aliança que unia Alemanha, Áustria-Hungria e Itália (1882) e do Tratado de Resseguro entre o Império Alemão e Russo (1887-1890).

Sempre que a Europa se dividiu em apenas dois blocos, em dois sistemas de alianças antagônicos e bem definidos, como ocorreu em 1914 e 1939, a guerra foi inevitável. Como afirmou o historiador inglês Christopher Clark, ao analisar como a Europa descambou para a guerra em 1914, “a polarização do sistema geopolítico da Europa foi uma pré-condição crucial para a guerra que estourou em 1914. A bifurcação em dois blocos de aliança não causou a guerra; na verdade ele atuou tanto para silenciar como para amplificar o conflito nos anos pré-guerra. Entretanto, sem os dois blocos a guerra não teria acontecido na forma como aconteceu. O sistema bipolar estruturou o ambiente no qual as decisões foram tomadas” (Clark, 2012, p.123).

Os Estados Unidos e seus aliados europeus estão comemorando o fato de a ação de Putin ter revitalizado a Otan que, segundo o presidente francês Emmanuel Macron, padecia de morte cerebral, unindo ainda mais os Estados Unidos a seus parceiros europeus e isolando completamente a Rússia do bloco euro-atlântico. Deveriam na verdade estar lamentando, pois no contexto de polarização que vai se formando, a Guerra da Ucrânia pode ser apenas o prenúncio de um conflito muito mais amplo em um futuro não muito distante, que poderá mergulhar toda a Europa no caos, embora dificilmente mude a tendência geral de mudança do centro de gravidade da economia mundial em direção à Ásia. Por mais que se diga o contrário, é muito difícil que o resto do mundo, principalmente a Ásia, não veja essa guerra como um conflito na Europa, entre europeus.

Além dos BRICS, a Rússia possui muitos aliados na Ásia, na África e na América do Sul. Falar, portanto, em isolamento total da Rússia é mais um desejo dos Estados Unidos, semelhante ao que nutre em relação à China, do que uma realidade. O que talvez a Guerra da Ucrânia esteja antecipando, mesmo não intencionalmente, é o nascimento de uma nova ordem global na qual os Estados Unidos e sua moeda, o dólar americano, já não terão o papel central, condição necessária para que o século XXI seja um Novo Século Americano.

Ao contrário do que querem que acreditemos, a iniciativa de colocar Rússia e China fora da ordem global vigente foi dos Estados Unidos. No caso da China, pelo receio de que o seu espetacular desenvolvimento e crescente domínio sobre tecnologias avançadas possam pôr em risco a hegemonia econômica americana no mundo; no caso da Rússia, pela necessidade de inventar um inimigo para manter viva a Otan, essencial para a manutenção dos lucros do complexo industrial bélico dos Estados Unidos.

Como afirmou Michael Beckley em artigo recente na revista Foreign Affairs, “Na ausência da ameaça da Guerra Fria, o Japão e a Alemanha Ocidental não teriam tolerado prolongadas ocupações militares dos EUA em seu solo”. E tanto isso é verdade que o próprio Wall Street Journal, entrevistando funcionários do Pentágono, afirmou que “Os EUA pretendem aumentar os gastos militares e elevar sua presença militar perto da Rússia em resposta à invasão da Ucrânia por Moscou. Também querem manter a reação à China como um foco de longo prazo, disseram ex-funcionários e autoridades atuais” (Valor, 22/03/2022).

Longe de ser uma batalha entre o bem e o mal, entre democracia e autoritarismo, a guerra da Ucrânia é apenas mais um lance do complexo jogo da geopolítica global no qual os Estados Unidos movem suas peças para impedir que sua hegemonia seja colocada em xeque. Nesse sentido, a guerra da Ucrânia é apenas o resultado previsível de uma série de medidas tomadas pelos próprios Estados Unidos nas últimas três décadas após o fim da União Soviética em seu esforço de estabelecer e manter um mundo unipolar sem que nenhum eventual desafiante lhes faça sombra.

Por meio de seu poderoso soft power, apoiado não apenas na mídia e na academia americana, mas na vasta rede internacional de intelectuais e jornalistas que orbitam em torno dessas instituições, os Estados Unidos sempre deram um jeito de fazer crer que suas agressões se dão em nome da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, que seus objetivos são sempre os mais nobres, o que justifica o recurso a qualquer meio (quem não se lembra das duas bombas atômicas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki ou bombardeios de napalm no Vietnã?).

Mas a realidade é outra, pois sempre que se tratou de defender seus interesses, os norte-americanos não titubearam em apoiar governos e regimes políticos que passavam a léguas de distância de uma democracia liberal eleitoral, que na sua retórica é a única forma de governo aceitável. Como afirmou o já citado Michael Beckley, a ordem liberal liderada pelos Estados Unidos, como todas as ordens, é apenas um jeito confortável de hipocrisia organizada, criada para manter os rivais de fora e não para colocar todos juntos.

Exemplos da hipocrisia americana abundam. Por causa do massacre do jornalista e residente dos EUA Jamal Khashoggi, em 2018, em uma embaixada da Arábia Saudita na Turquia, o presidente Biden tem se recusado a falar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman alegando motivos morais. Isso, entretanto, não impediu que os Estados Unidos transferissem um número significativo de interceptadores antimíssil Patriota para a Arábia Saudita nas últimas semanas, uma vez que a administração de Biden quer aliviar o que tem sido um ponto de tensão no relacionamento norte-americano-saudita cada vez mais complicado.

Em artigo publicado no Financial Times, em 22/02, com o sugestivo título “A Guerra da Ucrânia não é sobre a democracia versus autocracia. Os EUA precisarão da ajuda de alguns estados iliberais para prevalecer sobre a Rússia e a China”, Janan Ganesh, editor-associado daquele jornal escreveu: “A guerra fria não foi um choque entre a liberdade e seu oposto. O inimigo era um império específico, e as forças que os Estados Unidos reuniram contra ele incluíram em vários momentos ditadores seculares, teocratas, juntas militares, democracias parciais, monarcas absolutos e a própria China Vermelha. O objetivo estratégico não poderia ser mais nobre. As táticas eram quase niilistas em sua flexibilidade. O Ocidente terá que fazer a mesma distinção entre fins e meios nas próximas décadas. É um jogo para o qual os EUA têm algum talento, tenha ou não coragem de dizer isso”.

Fazer um julgamento moral da Guerra da Ucrânia, sem levar em conta todas as provocações que desaguaram no conflito, é uma forma cômoda de evitar encarar de frente a questão de fundo que é o desejo dos Estados Unidos de perpetuar sua condição de único poder hegemônico global. Atribuir tudo o que acontecendo aos impulsos autoritários e imperialistas de Putin ou até certos desvios de personalidade do dirigente russo é uma forma cômoda de encontrar um culpado para um conflito que, no fundo, se não foi iniciado, poderia ter sido evitado se os Estados Unidos e seus aliados na Otan realmente quisessem. É bom lembrar que o próprio presidente da Ucrânia se incomodou com as declarações de Biden dizendo que a invasão da Ucrânia era iminente. No fundo, os Estados Unidos torceram para que isso acontecesse e não fizeram nada para impedir. De certa forma, a Ucrânia entrou nesse conflito como Pilatos no Credo, uma vez que a questão de fundo é o conflito Otan/Estados Unidos x Rússia.

Nunca é demais lembrar que os últimos quatro presidentes americanos invadiram ou atacaram militarmente uma dezena de países pelo mundo, além de promover as chamadas “revoluções coloridas” com o propósito de, em nome da democracia, derrubar governos que não lhes eram favoráveis, como o foi a caso da própria Ucrânia, em 2014. Segundo estatísticas incompletas, entre o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até 2001, entre os 248 conflitos armados em 153 regiões do mundo, 201 foram iniciados pelos Estados Unidos, o que representa 81% do total: Coreia (1951), Porto Rico (1950), Vietnã (1961), Cuba (1961), Laos (1964), Camboja (1969), Granada (1983), Líbia (1986), Honduras (1988), Iraque (1991), Iraque (1993), Haiti (1994), Iraque (1998), Iugoslávia (1999), Afeganistão (2001), Iraque (2003), Líbia (2011) e Síria (2018). Nas guerras promovidas pelos Estados Unidos depois do 11/9, morreram 929.000 pessoas, dentre os quais 387.000 civis; 38 milhões de pessoas se tornaram refugiados.

Diante desses números, a indignação de Biden e outros líderes do Ocidente diante das atrocidades da Guerra da Ucrânia soam totalmente falsas.

Nada melhor para esclarecer alguns desses pontos do que recorrermos ao que diz um renomado intelectual norte-americano, sempre ouvido com atenção nos círculos diplomáticos e acadêmicos nos Estados Unidos. Em artigo publicado na revista inglesa The Economist, na edição de 22/03, cujo título é “John Mearsheimer on why the West is principally responsible to the Ukrainian crisis”, Mearsheimer, um dos maiores expoentes da chamada escola realista de relações internacionais, afirma que:

“Não há dúvida de que Vladimir Putin começou a guerra e é responsável pela forma como está sendo travada. Mas porque ele fez isso é outra questão. A visão dominante no Ocidente é a de que ele é um agressor irracional e fora da realidade, empenhado em criar uma Rússia maior no molde da antiga União Soviética. Assim, ele sozinho tem total responsabilidade pela crise da Ucrânia. Mas essa história está errada. O Ocidente, e especialmente a América, é o principal responsável pela crise que começou em fevereiro de 2014. Tornou-se agora uma guerra que não só ameaça destruir a Ucrânia, mas também tem potencial para escalar para uma guerra nuclear entre a Rússia e a Otan”.

No mencionado artigo, Mearsheimer destaca que o problema com a Ucrânia começou na cúpula de Bucareste da Otan, em abril de 2008, quando o governo de George W. Bush pressionou a aliança para anunciar que a Ucrânia e a Geórgia “se tornarão membros”. Segundo ele, os líderes russos responderam imediatamente com indignação, caracterizando esta decisão como uma ameaça existencial à Rússia e prometendo impedi-la. Citando um jornalista russo, Mearsheimer afirma que, na ocasião, Putin “ficou furioso” e advertiu que “se a Ucrânia se juntar à Otan, o fará sem a Crimeia e as regiões orientais”.

Segundo o Mearsheimer, os Estados Unidos ignoraram a linha vermelha de Moscou e avançaram para fazer da Ucrânia um baluarte ocidental na fronteira com a Rússia com uma estratégia que incluiu dois outros elementos: aproximar a Ucrânia da UE e torná-la uma democracia pró-americana. Isso tudo levou às hostilidades de 2014, depois que uma revolta, apoiada pelos Estados Unidos, fez com que o presidente pró-russo da Ucrânia, Viktor Yanukovych, fugisse do país. Em resposta, a Rússia tirou a Crimeia da Ucrânia e ajudou a alimentar uma guerra civil que eclodiu na região de Donbas, no leste da Ucrânia.

Ainda segundo Mearsheimer, a provocação seguinte veio em dezembro de 2021 e levou diretamente à guerra atual. A principal causa, afirma ele, era que a Ucrânia estava se tornando um membro de fato da Otan.

“O processo começou em dezembro de 2017, quando o governo Trump decidiu vender “armas defensivas” de Kiev. O que conta como “defensivo”, no entanto, não é claro, e essas armas certamente pareciam ofensivas para Moscou e seus aliados na região de Donbas. Outros países da Otan entraram no ato, enviando armas para a Ucrânia, treinando suas forças armadas e permitindo que ela participasse de exercícios aéreos e navais conjuntos. Em julho de 2021, a Ucrânia e os Estados Unidos cossediaram um grande exercício naval na região do Mar Negro envolvendo marinhas de 32 países. A Operação Brisa do Mar quase provocou a Rússia a disparar contra um destroier naval britânico que entrou deliberadamente no que a Rússia considera suas águas territoriais”.

Já no governo Biden, as provocações tiveram continuidade. Conforme relata Mearsheimer no mesmo artigo:

“As ligações entre a Ucrânia e a América continuaram crescendo sob o governo Biden. Esse compromisso se reflete em um documento importante — a Carta EUA-Ucrânia sobre Parceria Estratégica, assinado em novembro por Antony Blinken, secretário de Estado americano, e Dmytro Kuleba, seu homólogo ucraniano. O objetivo era ‘ressaltar… um compromisso com a implementação na Ucrânia das reformas profundas e abrangentes necessárias para a integração plena às instituições europeias e euro-atlânticas’.”

Putin considerou esta situação em evolução intolerável e começou a mobilizar seu exército na fronteira da Ucrânia na primavera passada para sinalizar sua determinação a Washington. Mas não teve efeito, pois o governo Biden continuou a se aproximar da Ucrânia. O último lance, antes da guerra, foi a exigência russa de uma garantia por escrito de que a Ucrânia nunca se tornaria parte da Otan e que a aliança removesse os ativos militares que havia implantado no Leste Europeu desde 1997. Como é sabido, as negociações subsequentes fracassaram e, um mês depois, Putin lançou uma invasão à Ucrânia para eliminar a ameaça que viu da Otan.

Desenhar cenários sobre a evolução dos acontecimentos não é tarefa simples. O renomado jornalista americano Thomas Friedman, em artigo escrito para o New York Times e republicado pelo jornal o Estado de S. Paulo no dia 3 de março, afirmou que há três cenários possíveis para o fim da Guerra da Ucrânia. O primeiro seria o de Putin vencer a guerra, ocupar a Ucrânia, mas não ser capaz de implantar um novo governo pró-Rússia, criando, nas suas palavras, “um Afeganistão europeu, transbordando refugiados e caos”. Nesse cenário ele enfrentaria uma insurreição permanente e precisaria estacionar milhares de soldados na Ucrânia para controlar o país, com os ucranianos atirando neles todos os dias.

O segundo cenário apontado por Friedman é que, de alguma maneira, os militares e o povo da Ucrânia sejam capazes de resistir à blitzkrieg russa – e as sanções econômicas comecem a afetar a economia de Putin – para que ambos os lados se sintam compelidos a aceitar concessões sujas. Em troca de um cessar-fogo e da retirada das tropas russas, os enclaves no leste da Ucrânia, atualmente sob controle russo, poderiam ser cedidos formalmente à Rússia, enquanto a Ucrânia se comprometeria a jamais aderir à Otan. Ao mesmo tempo, os EUA e seus aliados concordariam em suspender todas as sanções impostas recentemente. Segundo Friedman, “Esse cenário é improvável, porque requereria que Putin admitisse que foi incapaz de concretizar sua visão de reabsorção da Ucrânia, depois de pagar um enorme preço em sua economia e com as vidas de soldados russos”. Finalmente, o terceiro cenário, que o autor considera o mais desejável, seria que o povo russo demonstre bravura e comprometimento com a própria liberdade e opere a salvação depondo Putin.

Em que pese o fato de esses três cenários desenhados por Friedman serem hipoteticamente realizáveis, dependendo da evolução dos acontecimentos, é preciso registrar que não são os únicos. O que se vê no momento é que Putin, ao colocar na mesa a carta nuclear, no caso de o conflito evoluir para o que ele chamou de ameaça existencial à Rússia (o que poderia ser interpretado de ameaça existencial a ele próprio) de certo modo amarrou as mãos dos Estados Unidos e seus aliados da Otan.

É possível que os Estados Unidos, por pressão de seus aliados europeus, tentem convencer a Ucrânia a aceitar algo próximo do segundo cenário desenhado por Friedman, ou seja, a Rússia anexaria a parte oriental da Ucrânia ao seu território e o que restasse do território ucraniano ficaria como país independente, aliado dos Estados Unidos, de preferência desarmado e fora da Otan. Não é possível dizer que esse cenário seja inadmissível ou negativo para a Rússia, como afirma Friedman. Talvez seja inaceitável para os ucranianos e para os Estados Unidos. Nesse caso, as coisas poderiam evoluir para o pior, pois é improvável que Putin tivesse começado uma guerra dessa envergadura se não soubesse como terminá-la, como fizeram os Estados Unidos no Vietnã e no Afeganistão.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

2 comentários para "Até onde as potências nucleares levarão a guerra?"