Trump: eis o “Grande Plano”

Enganam-se os que procuram, na arrogância do presidente, uma lógica oculta. Exame de suas medidas revela: orientadas pelo rentismo, elas evitam o que produziu a industrialização dos EUA – e reforçam o que os levou ao declínio…

Publicado 17/04/2025 às 19:56 - Atualizado 17/04/2025 às 20:03

Por Michael Hudson | Tradução: Antonio Martins

A política de tarifas de Donald Trump lançou os mercados numa zona de turbulência, tanto entre aliados quanto inimigos. Esse caos reflete o fato de que seu principal objetivo não era na verdade a política tarifária, mas cortar impostos pagos pelos ricos, substituindo-os por tarifas como principal fonte de receita do governo. Extrair concessões econômicas de outros países é parte de sua justificativa para essa mudança tributária, apresentada como um ato nacionalista em benefício os Estados Unidos.

A narrativa de fachada do presidente – e talvez até sua crença – é que as tarifas, por si mesmas, podem reviver a indústria norte-americana. Mas ele não tem planos para lidar com os problemas que que estão na origem da desindustrialização dos EUA. Não se enxerga o que tornou o primeiro programa industrial dos EUA – e o da maioria das outras nações – tão bem-sucedido.

Esse programa baseava-se em infraestrutura pública, investimento industrial privado crescente, salários protegidos por tarifas e forte regulamentação governamental. A política de terra arrasada de Trump é o oposto: reduzir o Estado, enfraquecer a regulamentação pública e vender infraestrutura pública para ajudar a bancar seus cortes de impostos para a classe de bilionários

Tudo isso não passa do programa neoliberal sob outro disfarce. Trump o deturpa como um apoio à indústria, e não como sua antítese. Sua objetivo não é um plano industrial, mas uma manobra de poder para extrair concessões econômicas de outros países enquanto reduz impostos sobre os mais ricos. O resultado imediato serão demissões em massa, fechamento de empresas e inflação.

Introdução

O notável deslanche industrial americano, desde o fim da Guerra Civil até o início da Primeira Guerra Mundial, sempre constrangeu os economistas do livre mercado. O sucesso dos EUA seguiu políticas exatamente opostas às que a ortodoxia econômica atual defende. O contraste não está apenas entre tarifas protecionistas e livre comércio. Os EUA criaram uma economia mista público-privada, onde o investimento em infraestrutura pública foi desenvolvido como um “quarto fator de produção” – não para gerar lucros, mas para fornecer serviços básicos a preços mínimos, subsidiando assim o custo de vida e as operações do setor privado.

A lógica por trás dessas políticas foi formulada já na década de 1820 no Sistema Norte-americano de Henry Clay – tarifas protecionistas, melhorias internas (investimento público em transporte e outras infraestruturas básicas) e um sistema bancário nacional voltado para financiar o desenvolvimento da indústria . Surgiu uma Escola Americana de Economia Política para guiar a industrialização do país, baseada na doutrina da Economia de Altos Salários, que promovia produtividade laboral através da elevação do padrão de vida e programas públicos de subsídio e apoio.

Estas não são as políticas que republicanos e democratas de hoje recomendam. Se a Reaganomics, o Thatcherismo e os Chicago boys, defensores do livre mercado, tivessem dirigido a política econômica norte-americana no final do século XIX, os EUA não teriam alcançado sua dominância industrial. Por isso, não surpreende que a lógica protecionista e de investimento público que guiou a industrialização norte-americana tenha sido apagada da história do país. Ela não tem nenhum papel na narrativa falsa sustentada por Donald Trump para promover a abolição de impostos progressivos, o encolhimento do Estado e a venda de ativos públicos.

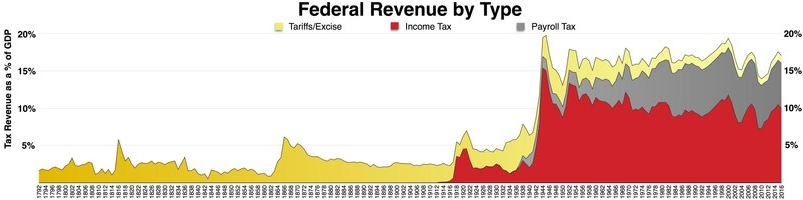

O que Trump escolhe admirar na política industrial norte-americana do século XIX é a ausência de imposto de renda progressivo e o financiamento do governo principalmente por receitas tarifárias. Isso lhe deu a ideia de substituir a tributação progressiva da renda, que incide sobre sua própria class – o 1% que não pagava imposto de renda antes que este fosse instituído, em 1913 – por tarifas projetadas para recair apenas sobre os consumidores (ou seja, os trabalhadores). Uma nova Era Dourada, de fato!

Ao admirar a ausência de tributação progressiva da renda na era de seu herói, William McKinley (eleito presidente em 1896 e 1900), Trump está reverenciando o excesso econômico e a desigualdade da Era Dourada. Essa desigualdade foi amplamente criticada como uma distorção da eficiência econômica e do progresso social. Para combater a busca por riqueza corrosiva e ostentatória que causava essa distorção, o Congresso aprovou a Lei Sherman Antitruste em 1890, Teddy Roosevelt foi adiante com seu combate aos trustes e aprovou-se um imposto de renda notavelmente progressivo que recaía quase inteiramente sobre rendas financeiras rentistas, imobiliárias e monopólios.

Trump está, portanto, promovendo uma narrativa simplista e francamente falsa sobre o que tornou a política de industrialização norte-americana do século XIX tão bem-sucedida. Para ele, o ótimo é a parte “dourada” da Era Dourada, não o deslanche industrial liderado pelo Estado e social-democrata.

Sua panaceia é substituir impostos de renda por tarifas, junto com a privatização do que resta das funções do Estado. Isso daria a um novo grupo de barões ladrões carta branca para enriquecer ainda mais, beneficiando-se de tributação e regulação governamental reduzidas, ao mesmo tempo em que o déficit orçamentário diminui por meio da venda do que resta do domínio público – desde as terras dos parques nacionais até os correios e os laboratórios de pesquisa.

As Políticas que permitiram o desenvolvimento industrial dos EUA

As tarifas por si sós não foram suficientes para criar o impulso industrial norte-americano, nem o da Alemanha e outros países que buscavam substituir e superar o monopólio industrial e financeiro britânico. O segredo estava em usar as receitas tarifárias para subsidiar investimentos públicos. Combinados com poder regulatório, e sobretudo com política tributária, estes investimentos reestruturaram a economia em várias frentes e moldaram a forma como o trabalho e o capital eram organizados.

O principal objetivo era aumentar a produtividade do trabalho. Isso exigia uma trabalhadores cada vez mais qualificados, o que por sua vez requeria melhores padrões de vida, educação, condições salubres, proteção ao consumidor e regulamentação de alimentos seguros. A doutrina da Economia de Altos Salários reconhecia que mão de obra bem educada, saudável e bem alimentada poderia superar a concorrência do “trabalho paupérrimo”.O problema era que os empregadores sempre buscaram aumentar seus lucros combatendo as demandas trabalhistas por salários mais altos. O impulso industrial norte-americano resolveu esse problema ao reconhecer que o padrão de vida dos trabalhadores resulta não apenas dos níveis salariais, mas também do custo de vida.

Na medida em que investimentos públicos financiados por receitas tarifárias pudessem cobrir o custo de suprir necessidades básicas, os padrões de vida e a produtividade do trabalho poderiam aumentar sem que os industriais sofressem queda nos lucros. As principais necessidades básicas eram educação gratuita, apoio à saúde pública e serviços sociais correlatos. Também foram realizados investimentos públicos em infraestrutura de transporte (canais e ferrovias), comunicações e outros serviços básicos – que eram monopólios naturais – para evitar que tudo isso se transformasse em feudos privados, em busca rentas monopolistas e às custas da economia como um todo.

Simon Patten, o primeiro professor de economia da primeira escola de negócios dos EUA (a Wharton School na Universidade da Pensilvânia), chamou o investimento público em infraestrutura de “quarto fator de produção”.1 Diferentemente do capital do setor privado, seu objetivo não era obter lucro, muito menos maximizar seus preços até o que o mercado pudesse suportar. O objetivo era fornecer serviços públicos ao preços custo, a taxas subsidiadas ou mesmo gratuitamente.

Em contraste com a tradição europeia, os Estados Unidos mantiveram muitos serviços básicos em mãos privadas, mas os regularam para evitar a extração de rendas monopolistas. Líderes empresariais apoiavam esta economia mista público-privada, pois viam que ela subsidiava uma economia de baixo custo, aumentando assim sua vantagem competitiva (e deles próprios) na economia internacional.

O serviço público mais importante, porém o mais difícil de implementar, era o sistema monetário e financeiro necessário para prover crédito suficiente ao financiamento do crescimento industrial do país. A criação de crédito em papel (privado e/ou público) exigia substituir a dependência em relação ao ouro em barras, como base monetária. Este metal permaneceu por muito tempo como base para pagamento de direitos alfandegários ao Tesouro, o que o drenava recursos da economia em geral, limitando sua disponibilidade para financiar a indústria.

Os defensores da industrialização defendiam a redução da excessiva dependência do ouro através da criação de um sistema bancário nacional que proporcionasse uma superestrutura crescente de crédito em papel para financiar o crescimento industrial.2

A economia política clássica via a política tributária como a alavanca mais importante para direcionar a alocação de recursos e crédito para a indústria. Seu principal objetivo político era minimizar a renda econômica (o excedente dos preços de mercado sobre o valor de custo intrínseco das mercadorias), libertando os mercados da renta3 obtida graças à propriedade da terra, aos monopólios e aos juros e taxas financeiras.

Os impostos sobre lucros industriais e salários aumentavam os custos de produção e deviam ser evitados. Em contrapartida, a renta da terra, as rentas monopolistas e os ganhos financeiros deveriam ser tributados ou mesmo ter suas fontes (terra, monopólios e crédito) nacionalizadas para reduzir custos de acesso a imóveis e serviços monopolizados, e diminuir encargos financeiros. Estas políticas, baseadas na distinção clássica entre valor de custo intrínseco e preço de mercado, foram o que tornou o capitalismo industrial tão revolucionário. Libertar as economias da renta através da taxação visava minimizar o custo da vida e dos negócios, além de reduzir o domínio político de uma elite financeira e latifundiária.

Quando os EUA instituíram seu primeiro imposto de renda progressivo em 1913, apenas 2% dos norte-americanos tinham renda suficiente para declará-la ao fisco. A grande fatia da tributação de 1913 recaía sobre a renta sobe interesses financeiros e imobiliários, e sobre as rentas monopolistas extraídas pelos trustes organizados pelo sistema bancário.

Como as políticas neoliberais reverteram o dinamismo industrial dos EUA

Desde o início do período neoliberal nos anos 1980, a renda disponível dos trabalhadores norte-americanos foi comprimida pelos altos custos das necessidades básicas. Ao mesmo tempo, seu custo de vida os tornou não competitivos nos mercados globais. Isso não equivale a uma Economia de Altos Salários, mas a um desvio de boa parte dos salários para pagar as várias formas de renta econômica que proliferaram e destruíram a antiga estrutura de custos competitiva dos EUA.

A renda média atual dos EUA, de U$ 175.000 para uma família de quatro pessoas, já não é gasta principalmente em produtos ou serviços que os assalariados produzem. É em grande parte drenada pelo setor de finanças, seguros e imóveis (FIRE) e pelos monopólios no topo da pirâmide econômica.

O endividamento do setor privado é em grande parte responsável pelo desvio dos salários – que já não asseguram a melhora do padrão de vida dos trabalhadores. Também desencaminha os lucros corporativos, impedindo que seja transformado em investimento em capital tangível, pesquisa e desenvolvimento para empresas industriais.

Os empregadores não pagam o suficiente para que os assalariados mantenham seu padrão de vida e suportem esse fardo financeiro, de seguros e imobiliário, o que deixa a mão-de-obra norte-americana cada vez mais empobrecida.

Inflacionado pelo crédito bancário e pelo aumento da relação dívida/renda, o custo habitacional de referência nos EUA para compradores de imóveis subiu para 43% de sua renda, muito acima do padrão anterior de 25%. Agência Federal de Habitação garante as hipotecas, para assegurar que os bancos seguindo esta diretriz não tenhyam prejuízos, mesmo quando os atrasos e inadimplências atingem recordes históricos.O percentual de norte-americanos que possuem imóveis caiu de mais 69% em 2005 para menos de 63%, na onda de despejos e execuções hipotecárias durante o governo Obama, após a crise das hipotecas podres de 2008.

Os aluguéis e preços de imóveis dispararam continuamente (especialmente durante o período em que o Banco Central [Federal Reserve] manteve juros baixos deliberadamente, para inflacionar os preços dos ativos e sustentar o setor financeiro, enquanto o capital privado comprava casas que assalariados não podiam pagar), tornando a habitação de longe o maior ônus sobre a renda dos assalariados. Os atrasos no pagamento também explodem nos empréstimos estudantis contraídos para qualificação profissional, e em muitos casos nas dívidas para compra de automóveis necessários para o deslocamento ao trabalho. Isso é coroado por dívidas de cartão de crédito que se acumulam apenas para fechar as contas no fim do mês. O desastre do seguro saúde privatizado agora absorve 18% do PIB norte-americano, e ainda assim as dívidas médicas tornaram-se uma das principais causas de falência pessoal. Tudo isso é exatamente o oposto do que se pretendia com a política original da Economia de Altos Salários para a indústria americana.

Esta financeirização neoliberal — a proliferação de ônus rentistas, a inflação dos custos habitacionais e de saúde, e a necessidade de viver a crédito além do que se ganha – tem dois efeitos. O mais óbvio é que a maioria das famílias norte-americanas não consegue aumentar suas poupanças desde 2008, vivendo de salário em salário. O segundo efeito é que, com os empregadores obrigados a pagar o suficiente para cobrir esses custos rentistas, o salário mínimo vital americano elevou-se tanto acima de todas as outras economias que a indústria americana não tem como competir com outros países.

A privatização e a desregulamentação da economia norte-americana obrigou empregadores e trabalhadores a arcar com custos rentistas, incluindo preços imobiliários mais altos e crescente endividamento, que são parte integrante das políticas neoliberais atuais. A consequente perda de competitividade industrial é o principal obstáculo à sua reindustrialização. Afinal, foram esses encargos rentistas, antes de tudo, que desindustrializaram a economia, tornando-a menos competitiva nos mercados globais e estimulando a relocalização industrial ao elevar o custo das necessidades básicas e dos negócios. Pagar tais encargos também reduz o mercado interno, ao diminuir a capacidade dos trabalhadores de comprar o que produzem.

A política tarifária de Trump não faz nada para resolver esses problemas, mas os agravará ao acelerar a inflação. Esta situação dificilmente mudará no curto prazo, porque os beneficiários das políticas neoliberais — os receptores das rentas que oneram a economia norte-americana – tornaram-se a Classe dos Bilionários. Para aumentar suas rentas e ganhos de capital, e torná-los irreversíveis, esta oligarquia ressurgente pressiona por mais privatizações dos bens público, ao invés de cultivá-lo, para que forneça serviços subsidiados para atender às necessidades básicas da economia com custo mínimo. Os maiores serviços públicos privatizados são monopólios naturais – razão pela qual estavam originalmente no domínio público (ou seja, para evitar extração de renta monopolista).

O pretexto é que a propriedade privada em busca de lucros criará incentivos para maior eficiência. A realidade é que os preços dos antigos serviços públicos — transportes, comunicações e outros setores privatizados — vão sendo elevados até o nível que o mercado possa suportar. Aguarda-se com ansiedade o destino dos correios norte-americanos, que o Congresso tenta privatizar.

Os objetivos da atual venda de ativos governamentais não são nem aumentar a produção, nem reduzir seus custos. A perspectiva de possuir um monopólio privatizado capaz de extrair rentas monopolistas levou gestores financeiros a contrair empréstimos para comprar esses negócios, acrescentando pagamentos de dívida à sua estrutura de custos. Os gestores começam então a vender os imóveis das empresas que comandam para obter caixa rápido, distribuído como dividendos especiais – e alugam de volta a propriedade necessária para operar. O resultado é um monopólio de alto custo, altamente endividado e com lucros em queda. Esse é o modelo neoliberal, desde a emblemática privatização da Thames Water na Inglaterra até ex-empresas industriais financeirizadas, como General Electric e Boeing.

Em contraste com o impulso do capitalismo industrial no século XIX, o objetivo dos privatizadores na era pós-industrial do capitalismo financeiro-rentista é obter ganhos de “capital” com as ações de empresas públicas que foram privatizadas, financeirizadas e desregulamentadas. Objetivo financeiro similar tem sido perseguido no âmbito privado, onde o plano de negócios do setor financeiro tem sido substituir a busca por lucros corporativos pela obtenção de ganhos de capital em ações, títulos e imóveis.

A grande maioria das ações e títulos é propriedade dos 10% mais ricos. Enquanto sua riqueza financeira disparou, a renda pessoal disponível da maioria (após pagar encargos rentistas) encolheu. Sob o atual capitalismo financeiro-rentista, a economia segue em duas direções simultâneas – para baixo no setor produtor de bens industriais; mas para cima, nas exigências financeiras sobre o trabalho e capital.

A economia mista público-privada, que antes construiu a indústria norte-americana minimizando o custo da vida e dos negócios foi invertida pelos setores que compõem a base política de Trump (e dos Partido Democrata também, é claro): o 1% mais rico, que continua marchando sob a bandeira ultraliberal do Thatcherismo, da Reaganomics e dos ideólogos de Chicago anti-Estado (ou seja, anti-trabalho).

Eles atacam os impostos progressivos sobre renda e patrimônio, o investimento em infraestrutura pública e o papel regulador do governo de serem intromissões nos “livres mercados”.

A pergunta, claro, é “livre para quem?” Quando usam o termo, eles se referem a um mercado livre para os ricos extraírem renta. Eles ignoram tanto a necessidade de taxar (e de minimizar a renta, para alcançar competitividade industrial) quanto o fato de que cortar impostos sobre os ricos – e insistir em equilibrar o orçamento do Estado “como o de uma família”, para evitar mais dívidas – priva a economia de injeção pública de poder de compra. Sem gasto público líquido, a economia é obrigada a recorrer aos bancos para financiamento, cujos empréstimos com juros crescem exponencialmente e deslocam gastos com bens e serviços reais. Isso intensifica a compressão salarial descrita acima e a dinâmica de desindustrialização.

Um efeito fatal dessas mudanças foi que, em vez de o capitalismo industrializar o sistema bancário e financeiro como se esperava no século XIX, a indústria foi financeirizada. O setor financeiro não alocou seu crédito para financiar novos meios de produção, mas para assumir ativos já existentes – principalmente imóveis e empresas já estabelecidas. Isso sobrecarrega os ativos com dívidas no processo de inflacionar ganhos de capital, enquanto o setor financeiro empresta dinheiro para que aumentem seus preços.

Esse processo de aumento da riqueza financeirizada acrescenta sobrecarga econômica não apenas como dívida, mas como preços de compra mais altos (inflacionados por crédito bancário) para imóveis e empresas industriais e outras. E, coerente com seu plano de negócios de obter ganhos de capital, o setor financeiro buscou isentar tais ganhos de impostos.

Também assumiu a liderança das pressões por cortes em impostos imobiliários, para que uma parcela maior do valor já crescente dos terrenos, casas e prédios comerciais – a renda locativa – permaneçao como garantia para os bancos, em vez de servir como principal base tributária para sistemas fiscais locais e nacionais. É o contrário do que os economistas clássicos defenderam durante todo o século XIX.

O resultado foi uma mudança da tributação progressiva para a regressiva. Rentas e ganhos de capital financiados por dívida tornaram-se isentos de impostos, o que transferiu a carga tributária para trabalhadores e indústrias. É essa mudança tributária que incentivou gestores financeiros corporativos a substituir a busca por lucros empresariais pela obtenção de ganhos de capital, como descrito anteriormente.

O que prometia ser uma harmonia de interesses para todas as classes – alcançada pelo aumento da riqueza via endividamento e valorização de imóveis, ações e títulos – transformou-se em uma guerra de classes. Não se trata mais apenas da guerra de classes entre capital industrial e trabalho do século XIX. A forma pós-moderna é a guerra do capital financeiro contra tanto trabalhadores quanto indústrias.Os empregadores ainda exploram trabalhadores, ao pagar menos do que o valor produzido. Mas agora os trabalhadores são cada vez mais explorados pela dívida – hipotecária (com crédito “fácil” inflacionando custos habitacionais), estudantil, automotiva e de cartão de crédito, apenas para cobrir custos básicos.

O pagamento desses encargos da dívida aumenta o custo da mão-de-obra para as indústrias, limitando sua capacidade de gerar lucros. É essa exploração da indústria (e da economia como um todo) pelo capital financeiro e outros rentistas que acelerou a relocalização industrial e a desindustrialização nos EUA e das outras economias ocidentais que seguiram o mesmo caminho.4

Em nítido contraste com a desindustrialização ocidental está o bem-sucedido avanço industrial chinês. Atualmente, os padrões de vida na China são, para boa parte da população, equivalentes aos dos EUA. Isso resulta da política chinesa de apoiar indústrias via subsídios a necessidades básicas (educação e saúde), trens-bala, metrôs, transporte público, comunicações high-tech e outros bens de consumo, incluindo novos sistemas de pagamento. O mais importante: a China manteve o sistema bancário e a criação de crédito no domínio do Estado, como serviço público essencial. Essa é a política fundamental que lhe permitiu evitar a financeirização que desindustrializou os EUA e outras economias ocidentais.

A grande ironia é que a política industrial chinesa é notavelmente similar à que impulsionou o desenvolvimento industrial norte-americano no século XIX. Como mencionado, o governo chinês financiou a infraestrutura básica, mantendo-a no setor público e oferecendo serviços a baixo custo para preservar a estrutura de custos da economia. Além disso, o aumento dos salários e padrões de vida na China realmente corresponde a ganhos de produtividade laboral.

Existem bilionários na China, mas não são vistos como heróis celebridades ou modelos para o desenvolvimento econômico geral. O acúmulo de grandes fortunas ostentatórias – típico do Ocidente e de sua Classe de Bilionários – foi contido por sanções políticas e morais contra o uso da riqueza pessoal para controlar políticas econômicas públicas.

Este ativismo governamental – que a retórica norte-americana denuncia como “autocracia” chinesa – conseguiu o que as democracias ocidentais não lograram: impedir o surgimento de uma oligarquia rentista financeirizada, que usa sua riqueza para comprar controle governamental, assumir a economia via privatizações e promover seus ganhos endividando o resto da economia, ao mesmo tempo em que desmonta regulamentações públicas.

O que foi a Era de Ouro que Trump deseja reviver?

Trump e os republicanos estabeleceram um objetivo político acima de todos os outros: cortar impostos, especialmente a tributação progressiva que incide sobre as maiores rendas e patrimônios. É possível que em algum momento Trump tenha perguntado a algum economista se havia uma forma alternativa de os governos se financiarem. Alguém deve tê-lo informado que, desde a independência norte-americana até a véspera da Primeira Guerra Mundial, a forma dominante de receita governamental eram os impostos alfandegários sobre importações.

É fácil imaginar a lâmpada que se acendeu no cérebro de Trump. Tarifas não afetam a classe dos rentistas e os bilionários do setor imobiliário, financeiro e monopolistas. Incidem principalmente sobre os trabalhadores (e também sobre a indústria, no caso de importações de matérias-primas e componentes essenciais).

Anunciar suas tarifas exorbitantes e sem precedentes em 3 de abril, Trump prometeu que as tarifas por si sós reindustrializariam os EUA, criando uma barreira protecionista e permitindo que o Congresso reduzisse impostos para os norte-americanos mais ricos — que, segundo ele, seriam assim “incentivados” a “reconstruir” a indústria americana. É como se dar mais riqueza aos gestores financeiros que desindustrializaram a economia americana magicamente permitisse repetir o boom industrial do final do século XIX, sob William McKinley.

O que esta narrativa ignora é que as tarifas eram apenas o pré-requisito para o fomento governamental à indústria numa economia mista público-privada, onde o governo moldava os mercados para minimizar o custo da vida e dos negócios. Esse fomento público foi o que deu aos EUA do século XIX sua vantagem competitiva internacional. Mas, dado seu objetivo econômico principal de isentar de impostos a si mesmo e seus apoiadores mais influentes, o que atrai Trump é simplesmente o fato de que o governo ainda não tinha imposto de renda.

Trump também se identifica com a superafluência da classe dos barões ladrões, nas fileiras das quais ele facilmente se imagina, como num romance histórico. Mas essa consciência de classe autoindulgente tem um ponto cego: não enxerga como sua busca por riqueza e renta predatórias destrói a economia ao redor, enquanto fantasia que os barões ladrões fizeram suas fortunas por serem grandes organizadores e motores da indústria. Ele não percebe que a Era Dourada não surgiu como parte da estratégia industrial americana para o sucesso — mas apenas porque ainda não se regulava monopólios nem taxava rendas rentistas. As grandes fortunas tornaram-se possíveis justamente pela falha inicial em regular monopólios e tributar a renda econômica. A História das Grandes Fortunas Americanas de Gustavus Myers conta como os monopólios ferroviários e imobiliários foram esculpidos às custas da economia como um todo.

A legislação antitruste norte-americana foi criada para lidar com esse problema, e o imposto de renda original de 1913 aplicava-se apenas aos 2% mais ricos da população. Ele incidia (como mencionado antes) principalmente sobre riqueza financeira e imobiliária e monopólios – juros, aluguéis de terra e rendas monopolistas -, não sobre trabalhadores ou a maioria das empresas. Em contraste, o plano de Trump é substituir a tributação das classes rentistas mais ricas por tarifas pagas principalmente pelos consumidores norte-americanos.

Para difundir sua crença de que a prosperidade pode ser alcançada através de favorecimento fiscal para sua Classe Bilionários, isentando suas rentas rentistas, Trump precisa bloquear a consciência de que tal política impedirá a reindustrialização da América que ele afirma desejar.

A economia dos EUA não se reindustrilizará sem livrar-se dos rentistas

Os efeitos mais imediatos da política tarifária de Trump serão o desemprego decorrente da ruptura dos fluxos comerciais (além do desemprego gerado por seus cortes de gastos governamentais) e o aumento dos preços ao consumidor, para uma força de trabalho já pressionada por encargos financeiros, de seguros e imobiliários que precisam ser pagos como primeiros desenbolsos de sua renda salarial.

Os atrasos em hipotecas, empréstimos automotivos e cartões de crédito já estão em níveis historicamente altos, e mais da metade dos norte-americanos não tem poupança líquida alguma – e dizem aos pesquisadores que não conseguiriam arcar com uma emergência de US$ 400. Não há como a renda pessoal disponível aumentar, nessas circunstâncias. E não há como a produção americana não ser interrompida pelo corte dos laços comerciais e pelas demissões devidas às enormes barreiras tarifárias que Trump ameaçou impor

Embora Trump tenha anunciado uma pausa de 90 dias durante, a qual as tarifas serão reduzidas para 10% para países dispostos a negociar, ele elevou as tarifas sobre importações chinesas para 145%.5 A China e outros países e empresas estrangeiras já pararam de exportar matérias-primas e componentes necessários à indústria norte-americana. Para muitas empresas, será arriscado demais retomar o comércio até que as incertezas dessas negociações políticas sejam resolvidas. Alguns países provavelmente usarão esse intervalo para encontrar alternativas ao mercado americano (incluindo produzir para suas próprias populações). Quanto à esperança de Trump de persuadir empresas estrangeiras a realocar fábricas para os EUA, essas companhias enfrentarão o risco ter Espada de Dâmocles sobre suas cabeças. No momento oportuno, o presidente pode simplesmente insistir que vendam suas filiais norte-americanas a investidores domésticos, como exigiu que a China fizesse com o TikTok.

O problema mais fundamental, claro, é que o crescente endividamento da economia norte-americana, somado aos custos de saúde e moradia, já tornaram a mão-de-obra americana – e os produtos que ela fabrica – não competitivos nos mercados globais. A política tarifária de Trump não resolverá isso. Na verdade, suas tarifas, ao aumentarem os preços ao consumidor, agravarão o problema ao elevar ainda mais o custo de vida e, consequentemente, o preço da mão-de-obra americana.

Em vez de apoiar o renascimento da indústria norte-americana, o efeito das tarifas e outras políticas fiscais de Trump será proteger e subsidiar a obsolescência e a desindustrialização financeirizada. Sem reestruturar a economia rentista financeirizada para retorná-la ao plano original do capitalismo industrial – com mercados livres de rentas, como defendiam os economistas clássicos em sua distinção entre valor e preço, e portanto entre renta e lucro industrial -, seu programa fracassará em reindustrializar os EUA. Na verdade, ameaça levar a economia americana à depressão – para 90% da população, diga-se.

Assim, nos vemos diante de duas filosofias econômicas opostas. De um lado está o programa industrial original que os EUA e a maioria das nações bem-sucedidas seguiram. É o programa clássico baseado em investimento público em infraestrutura e forte regulação governamental, com salários crescentes protegidos por tarifas que geravam receita pública e oportunidades de lucro para criar fábricas e empregar trabalhadores. Trump não tem planos para recriar tal economia. Em vez disso, defende a filosofia econômica oposta: reduzir o Estado, enfraquecer a regulação pública, privatizar a infraestrutura pública e abolir os impostos progressivos sobre renda. Este é o programa neoliberal que elevou a estrutura de custos para a indústria e polarizou a riqueza e renda entre credores e devedores. Donald Trump deturpa este programa como sendo favorável à indústria, quando na verdade é a antítese disso.

Impor tarifas enquanto se mantém o programa neoliberal apenas protegerá a senilidade da produção industrial norte-americana, sobrecarregada por altos custos trabalhistas decorrentes do aumento dos preços imobiliários, seguros médicos, educação e serviços de públicos privatizados – que antes forneciam necessidades básicas de comunicação, transporte e outros serviços a preços subsidiados, não como rendas monopolistas financeirizadas. Será uma falsa era dourada.

Embora Trump possa ser sincero em querer reindustrializar os EUA, seu objetivo mais obsessivo é reduzir impostos para sua Classe Bilionários, imaginando que as receitas tarifárias possam bancar isso. Mas muito do comércio já parou. Quando ele for retomado e as receitas tarifárias forem geradas, demissões em massa já terão ocorrido, levando os trabalhadores afetados a cair ainda mais em inadimplência, deixando a economia norte-americana em posição igualmente ruim para reindustrializar-se.

A Dimensão Geopolítica

As negociações país a país de Trump para extrair concessões econômicas em troca de restabelecer acesso ao mercado norte-americano sem dúvida levarão alguns países a ceder a essa tática coercitiva. De fato, Trump anunciou que mais de 75 países contataram o governo americano para negociar. Mas alguns países asiáticos e latino-americanos já buscam alternativas à transformação da relação comercial em arma pelos EUA para extorquir concessões. Os países discutem opções de se unirem para criar um mercado comercial mútuo com regras menos anárquicas.

O resultado seria tornar a política de Trump mais um passo na marcha da Guerra Fria dos EUA para isolar-se das relações comerciais e de investimento com o resto do mundo, inclusive possivelmente com alguns de seus satélites europeus. Os EUA arriscam-se a ser relegados ao que sempre se supôs ser sua maior vantagem econômica: a autossuficiência em alimentos, matérias-primas e mão-de-obra. Mas eles já se desindustrializaram e têm pouco a oferecer a outros países, exceto a promessa de não prejudicá-los, perturbar seu comércio ou impor sanções, se concordarem em fazer dos EUA os principais beneficiários de seu crescimento econômico.

A hybris de líderes nacionais tentando expandir seu império é antiga – como também o é seu castigo, que geralmente acaba recaindo sobre eles mesmos. Em sua segunda posse, Trump prometeu uma nova Era Dourada. Heródoto (Histórias, Livro 1.53) conta a história de Creso, rei da Lídia por volta de 585-546 a.C., na região que hoje é o oeste da Turquia e a costa jônica do Mediterrâneo. Creso conquistou Éfeso, Mileto e reinos gregos vizinhos, obtendo tributos e saques que o tornaram um dos governantes mais ricos de sua época, famoso especialmente por suas moedas de ouro. Mas essas vitórias e riquezas o levaram à arrogância e hybris. Creso voltou seus olhos para o leste, ambicionando conquistar a Pérsia, governada por Ciro, o Grande.

Após doar quantias substanciais de ouro e prata ao cosmopolita Templo de Delfos, Creso consultou seu oráculo sobre o sucesso de sua planejada conquista. A sacerdotisa Pítia respondeu: “Se você for à guerra contra a Pérsia, destruirá um grande império.” Creso partiu otimista para atacar a Pérsia por volta de 547 a.C. Marchando para leste, atacou a Frígia, estado vassalo da Pérsia. Ciro lançou uma Operação Militar Especial para repelir Creso, derrotando seu exército, capturando-o e aproveitando para tomar o ouro da Lídia e cunhar suas próprias moedas persas. Assim, Creso realmente destruiu um grande império – mas foi o seu mesmo.

Avançando para hoje: assim como Creso esperava obter as riquezas de outros países para sua cunhagem de ouro, Trump esperava que sua agressão comercial global permitisse aos EUA extorquir a riqueza de outras nações e fortalecer o papel do dólar como moeda de reserva, contra movimentos defensivos de desdolarização e criação de alternativas para o comércio internacional e reservas cambiais. Mas sua postura agressiva minou ainda mais a confiança no dólar no exterior e está causando graves interrupções nas cadeias de suprimentos da indústria americana, paralisando produções e gerando demissões internas. Os investidores esperavam um retorno à normalidade, quando a bolsa de Nova York disparou, com a suspensão temporária das tarifas por Trump — apenas para voltar a recuar, quando ficou claro que ele ainda taxava todos os países em 10% (e a China em proibitivos 145%).

Está se tornando evidente que a ruptura radical do comércio é irreversível. As tarifas anunciadas por Trump em 3 de abril, seguidas de sua declaração de que eram apenas demandas máximas para negociações bilaterais país a país visando extrair concessões econômicas e políticas (sujeitas a mais mudanças a seu critério), substituíram o conceito tradicional de regras consistentes e vinculantes para todos. Sua exigência de que os EUA devem ser “o vencedor” em qualquer transação mudou a forma como o mundo vê suas relações econômicas com os EUA. Uma lógica geopolítica totalmente diferente emerge agora, para criar uma nova ordem econômica internacional.

A China respondeu com tarifas e controles de exportação enquanto seu comércio com os EUA congela, potencialmente paralisado. Parece improvável que Pequim remova seus controles sobre produtos essenciais às cadeias de produção norte-americanas. Outros países buscam alternativas à dependência comercial diante dos EUA, e uma reordenação da economia global está em debate, incluindo políticas defensivas de desdolarização. Trump deu um passo gigantesco rumo à destruição do que foi um grande império.

Notas:

1Os três fatores tradicionais de produção são trabalho, capital e terra. Mas esses fatores são melhor compreendidos como classes de receptores de renda. Capitalistas e trabalhadores desempenham um papel produtivo. Já os proprietários de terra recebem sem produzir serviço produtivo algum, pois a renda da terra é rendimento não merecido, que obtêm “enquanto dormem”.

2Em contraste com o sistema britânico de crédito comercial de curto prazo e bolsa de valores voltada a ganhos rápidos às custas do resto da economia, a Alemanha foi além dos EUA ao criar uma simbiose entre governo, indústria pesada e bancos. Seus economistas chamaram a lógicasubjacente de Teoria Estatal do Dinheiro. Detalho isso em “Killing the Host” (2015, capítulo 7).

3Ainda que recorrendo a um neologismo, preferimos empregar, no texto, o termo “renta”, quando o autor se refere a um ganho derivado de atividade não-produtiva – o controle dos meios financeiros, a propriedade da terra, o exercício de um monopólio ou outros. Reservamos “renda” para a contrapartida monetária a um trabalho realizado ou um ganho relacionado à produção (Nota do tradutor)

4 A desindustrialização norte-americana também foi facilitada por políticas (iniciadas sob Jimmy Carter e aceleradas por Bill Clinton) que promoveram a relocalização industrial para México, China, Vietnã e outros países com salários mais baixos. As políticas anti-imigração de Trump, que exploram o nativismo americano, refletem o sucesso dessa política deliberada de desindustrialização. Vale notar que suas políticas migratórias são o oposto das do impulso industrial americano, que incentivava imigração como fonte de mão-de-obra — tanto a qualificada (que fugia da sociedade opressiva europeia) quanto a não qualificada para construção civil (homens) e têxtil (mulheres). Hoje, ao ter se transferido para os países de origem desses imigrantes, a indústria americana não precisa mais trazê-los aos EUA.

5A Casa Branca destacou que a nova tarifa de 125% de Trump sobre a China soma-se aos 20% já vigentes pelo IEEPA (Lei de Poderes Econômicos em Emergência Internacional), tornando a tarifa sobre importações chinesas um impagável 145%.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras