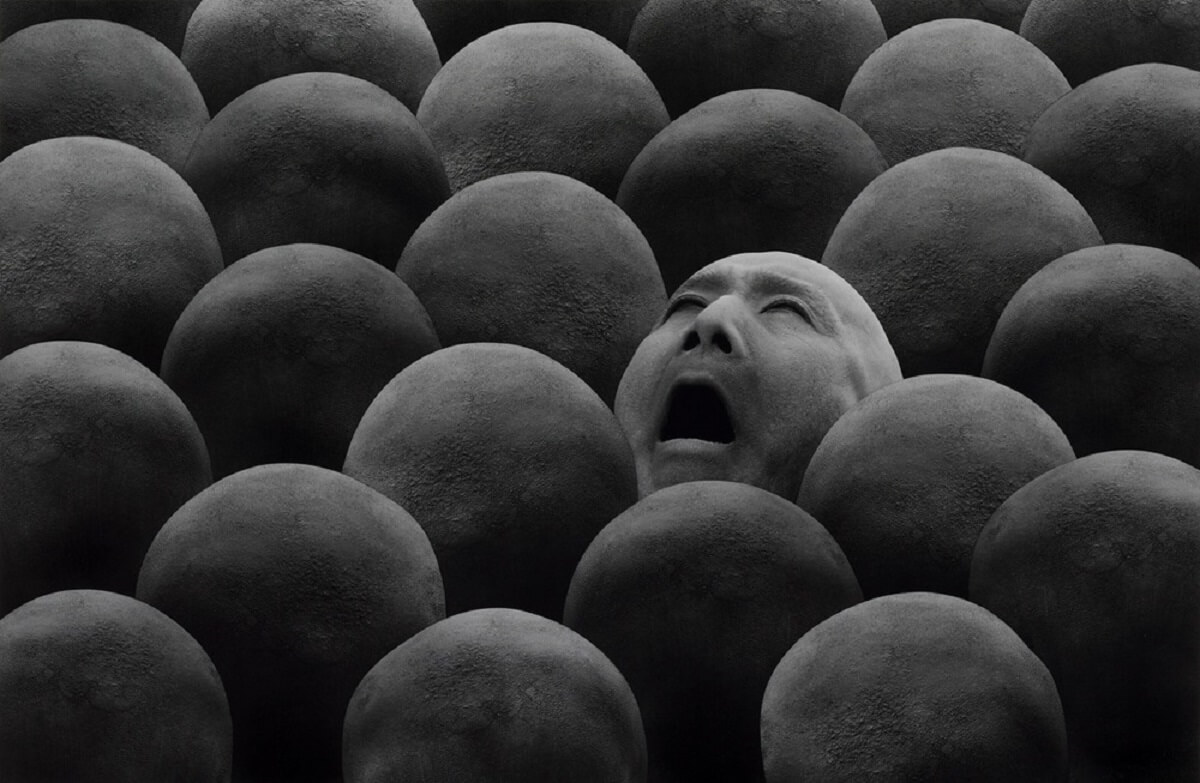

Capitalismo e a “morte por desespero”

Na onda de overdoses, suicídios e alcoolismo, sintomas do vazio. Trabalhadores jogados à instabilidade vivem a corrosão lenta da vida cotidiana – quanto falta para virar tragédia? Richard Sennet já apontava: o desamparo vem travestido de “liberdade”

Publicado 01/09/2025 às 18:50 - Atualizado 01/09/2025 às 18:51

O capitalismo não cobra só no nosso bolso. Cobra na pele, na cabeça e no vazio que se abre quando o futuro deixa de ser promessa e se converte em ameaça. Ele se introjeta diariamente em nossas subjetividades. Essa dimensão, tão sentida na militância e no cotidiano, é a que mais me importa. Amigos que caem, vidas esquecidas, biografias tristes diante das quais temos quase nenhum recurso para oferecer solidariedade. Porque não se trata de estatísticas sobre desemprego ou crescimento, mas da corrosão lenta da vida cotidiana, das marcas invisíveis que se acumulam até virar tragédia.

Foi nesse terreno que Richard Sennett me ajudou a dar nome a algo que muitos já sentiam no corpo. Na obra, do fim dos anos 1990, Sennet falou em “corrosão do caráter”, não inventou uma metáfora elegante: registrou a experiência de um mundo em que a carreira com início, meio e fim desaparecia. O trabalhador passava a viver como peça descartável, sempre forçado a se adaptar, a se reinventar, a correr atrás de empregos fragmentados e instáveis. Essa flexibilidade, vendida como liberdade, deixava no lugar apenas ansiedade e desamparo.

Há alguns dias tive contato com uma resenha do livro “Deaths of Despair and the Future of Capitalism”, de Angus Deaton e Anne Case. Os dois trouxeram outro sinal dessa mesma devastação. Ao estudarem a onda de overdoses, suicídios e doenças ligadas ao álcool entre a população trabalhadora nos Estados Unidos, falaram em “mortes por desespero”. De novo, não se tratava de incompetência individual, como as bíblias liberais gostam de tratar, mas de uma resposta brutal ao colapso de perspectivas. Aquele que perde o trabalho estável, a possibilidade de sustentar a família, a confiança num amanhã melhor, muitas vezes perde também a própria vida.

Quando coloco lado a lado essas leituras, não as enxergo como teorias distantes, nem como análises restritas à classe média branca dos Estados Unidos. Vejo nelas chaves para compreender o que enfrentamos aqui também. A precarização do trabalho, a fragilidade dos serviços públicos e a dissolução dos vínculos comunitários abrem espaço para o vazio existencial e para a autodestruição. São duas faces de um mesmo processo: o capitalismo flexível mina tanto a identidade quanto o corpo, arranca o sentido da vida e o substitui pela insegurança permanente, pelo medo que submete e aprisiona. Trata-se de um fenômeno estrutural, que atravessa fronteiras, se inscreve no cotidiano de milhões e pode ser afirmado como um fenômeno interclasses.

É por isso que insistir nesse debate não é luxo, tampouco ornamento acadêmico. É questão de sobrevivência, núcleo da luta de classes. Uma sociedade que toma o crescimento econômico como sinônimo de progresso aceita, de antemão, a normalização da ansiedade, da doença e da morte evitável. O verdadeiro padrão de vida se mede naquilo que garante dignidade, pertencimento, consciência e horizonte para quem trabalha e resiste.

Esse é o chamado que nos interessa nas análises de Sennett e Deaton/Case: recolocar o preço humano no centro da política. Sem isso, a vida se desfaz em corrosão e desespero. Com isso, há chance de reconstruir um mundo em que o trabalho não seja uma sentença inapelável e em que o futuro não seja motivo de medo, desesperança e morte violenta.

“Corrosão do Caráter” de Richard Sennett (sobre o qual já falei antes), você consegue facilmente em sebos e livrarias. Já o outro título, “Deaths of Despair and the Future of Capitalism” de Angus Deaton e Ane Case, ainda não foi traduzido aqui.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

Vendo o comentário o Fabio fico impressionado como essa gente já morreu, não por desespero, mas por falta de um mínimo de cognição. Ele usa, achando que é pejorativo, comunismo, como um mal. Depois, de forma tosca, irresponsável e inconsequente, senão burra, fala de produtos, construidos e fabricados por trabalhadores, que o fazem sem poder sequer consumi-los em sua maioria.

Dizem que Einstein falou uma frase que demonstra bem esse tipo de coisa que tem na cabeça do Fabio e seus semelhantes: “Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta”. Ou a possivel frase que originou esta, de Schopenhauer: “O conhecimento é limitado, só a estupidez é ilimitada”

Então, segundo esta visão, a cura e a vida perfeita surge através do comunismo…

Comunismo com caviar , iPhone, palácios, e Mercedes para os seus ideólogos kkk

Parabéns!!