Rio: Uma geografia racializada da repressão

Dados mostram: operações policiais são mais frequentes em favelas com maioria negra. Discurso de “território do tráfico” é sempre evocado. Por trás deste conceito, está a ocultação de redes mais amplas que sustentam o crime organizado e promovem o racismo estrutural

Publicado 13/11/2025 às 17:32

Título original:

Raça e cidade: as disputas narrativas (ou discursivas) em torno do conceito de território e o que isso tem a ver com as operações policiais no Rio de Janeiro.

A recente operação policial realizada no dia 28 de outubro nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, com um balanço oficial de 121 mortos (todos homens), se tornou a mais letal da história do país. Desde então, muito se tem discutido sobre os resultados, eficácia e validade da política de enfrentamentos bélicos em áreas chamadas de “territórios” de facções criminosas como estratégia de combate ao crime organizado. Apesar de o termo “território” vir sendo apropriado por movimentos sociais como signo de potência, precisamos discutir sobre sua hipervalorização no entendimento do funcionamento do crime organizado, que se enreda com sentidos históricos que conectam raça e cidade.

“Território” é um conceito tratado (não somente, mas, centralmente) pela geografia. Historicamente, foi associado aos Estados, como significante do substrato espacial de circunscrição de suas jurisdições. Recentemente, vem sendo mobilizado de maneira mais flexível, para significar relações espacializadas de poder que envolvem apropriação, domínio, controle, uso, identidade, entre outras. Conceitos são ferramentas de entendimento da realidade, ajudam a visibilizar dimensões de processos, fenômenos, relações e comportamentos. Mas também podem igualmente ajudar a invisibilizar outras, mascarar dimensões da mesma realidade.

Há algumas décadas, o conceito de território vem sendo utilizado para compreender a relação de grupos criminosos com frações da cidade. A ideia de poder e controle de áreas da cidade por lideranças ou grupos criminosos é bastante antiga, desde maltas de capoeiras no século XIX até as divisões de áreas de controle por bicheiros ao longo do século XX. A formação de facções e a midiatização de “donos do morro” levaram, pelo menos desde a década de 1990, a se falar de “territórios do tráfico”. Seriam a ampliação espacial dos pontos de venda, as “bocas de fumo”, para áreas e comunidades inteiras, transformadas em domínios nos quais as facções ditam regras, constroem suas bases logísticas e operacionais da violência e, em menções frequentes, contam com apoio da população local. Tal construção ideológica também associa tais territórios a uma ideia de “ausência do Estado”, retórica utilizada para justificar o apoio da população local aos grupos criminosos. É este arcabouço discursivo que, repetido exaustivamente por décadas, constrói o apoio de grande parte da sociedade a operações como a do último dia 28 de outubro.

É fato que diversas facções do crime organizado (tráfico, milícias) vêm operando cada vez mais um modelo de negócios ilícitos e violência que envolve relações territoriais com áreas da cidade. O problema é quando essa categoria de análise se torna praticamente a única a ser mobilizada para o entendimento espacial desse modelo de organização e atuação criminosa. Pois assim legitima modelos de combate ao crime circunscritos a essas áreas — tanto as políticas de ocupação permanente e atreladas à necessária provisão de outros serviços sociais, como as Unidades de Polícia Pacificadora, quanto as centradas no enfrentamento bélico, como esta última operação. Em ambos os modelos, o centramento retórico no território se vale da (e, ao mesmo tempo, reforça a) invisibilização de redes e conexões do crime com outras partes da cidade.

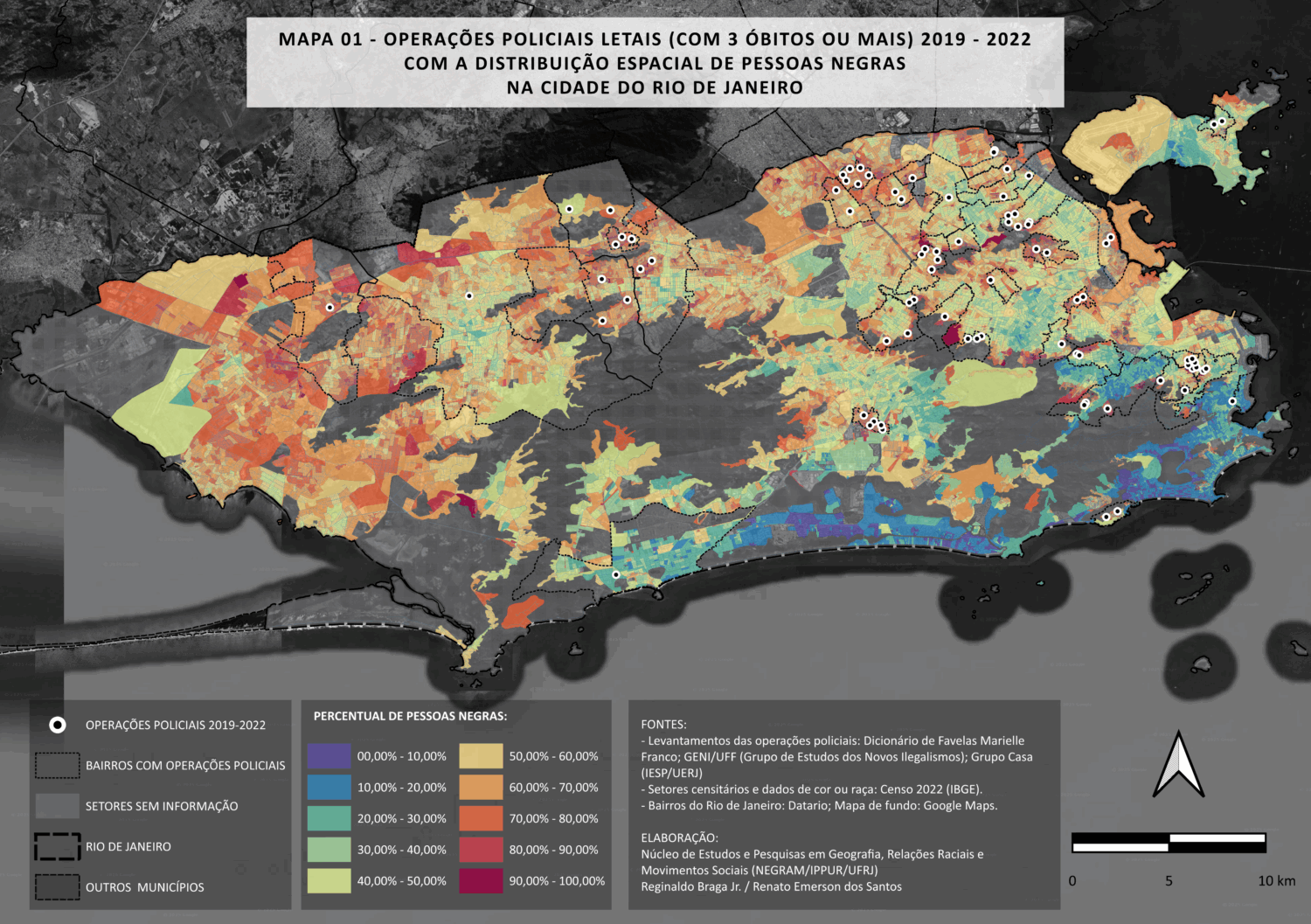

A retórica dos “territórios do crime organizado” se conecta com produções históricas anteriores de criminalização de corpos negros e de frações da cidade, as favelas. A tríade corpos negros, criminalidade e favela se articula, construindo um estigma reforçado pelo uso do conceito de território. Para analisar a relação dessa construção discursiva e a violência de Estado na política de enfrentamento bélico ao crime organizado, cruzamos a espacialização das operações policiais, a partir de levantamento disponibilizado no site do Dicionário de Favelas Marielle Franco, com a distribuição do grupo racial negro (soma de pretos e pardos, conforme metodologia e dados do IBGE, Censo 2022). O verbete “Chacinas no Rio de Janeiro entre 2019 e 2022”, feito em parceria com o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/UFF) e o Grupo CASA (IESP/UERJ), classifica como chacinas as operações que resultam em três mortes ou mais. Utilizando o recorte entre 2019 e 2022, o levantamento contabiliza 87 ocorrências na cidade do Rio de Janeiro, com letalidade entre 3 e 28 mortes. É inequívoca a concentração das operações policiais em áreas de maior concentração da população negra na cidade.

O Mapa 1 mostra como, além dos “territórios”, as operações policiais na cidade parecem evitar mesmo as favelas nas “regiões” com menor concentração de pessoas negras, sendo bem menos recorrentes em favelas na Zona Sul ou na Barra da Tijuca. Nestas regiões, dentro e fora das favelas, certamente se localizam importantes nós (logísticos, financeiros e de comandos) das redes e circuitos que estruturam o crime organizado, mas as operações são bem menos comuns e circunscritas também às favelas. Considerando o padrão de distribuição racial da cidade do Rio de Janeiro, é possível afirmar que onde há menor concentração de pessoas negras (faixas mais próximas dos tons de azul no mapa) são os lugares de predominância branca. Enquanto nas áreas de maioria negra (faixas mais próximas dos tons de vermelho no mapa) são constatados os baixos percentuais de pessoas brancas. Nesse sentido, as faixas intermediárias representam as áreas mais racialmente misturadas da cidade.

É importante aqui lembrar da complexidade do padrão brasileiro de racismo. Se o racismo é um sistema de poder planetário, em cada sociedade suas normas e formas de classificação e operação se modificam. No Brasil, predomina um tipo de racismo universalista, que permite a convivência e mesmo a mistura, ao mesmo tempo que hierarquiza os grupos raciais (principalmente a partir de uma classificação centrada em dois grandes polos: o branco e o negro), definindo preferências e oportunidades diferenciadas e resultando em permanentes desigualdades raciais. Neste padrão de racismo, pessoas classificadas em grupos diferentes podem conviver lado a lado, por exemplo, num meio de transporte ou mesmo na circulação nas ruas. Mas, por outro lado, nele se estabelece um padrão de distribuição espacial residencial dos grupos raciais que estudos recentes evidenciam que nem mesmo as desigualdades de renda são suficientes para explicar.

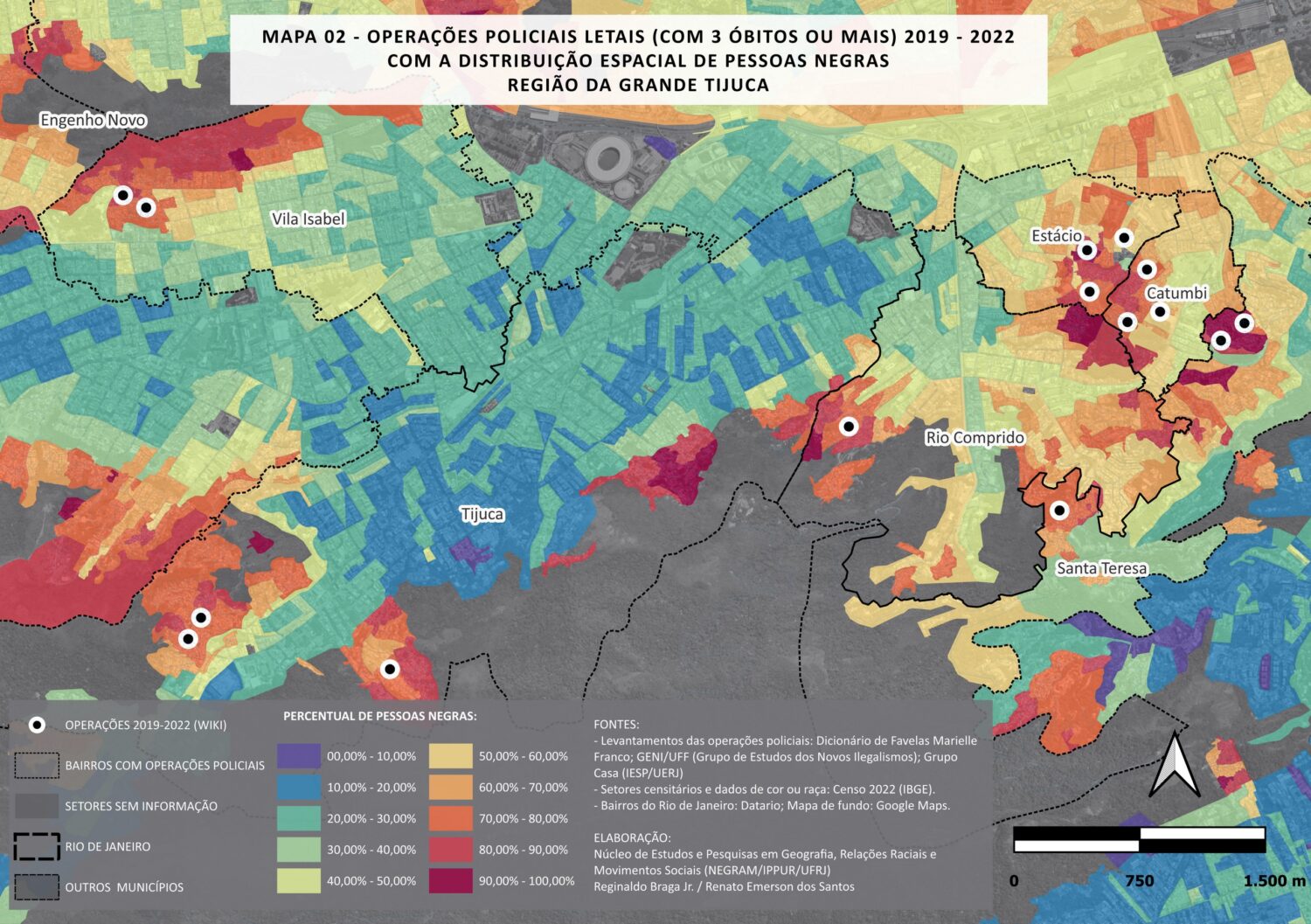

Assim, é na escala dos bairros, onde “favela” e “asfalto” se encontram, que vemos com nitidez o quanto as dinâmicas materiais e simbólicas das nossas cidades produzem, de um lado, espaços que conectam brancura e riqueza. E onde forças policiais atuam de uma forma segundo a qual não se imagina uma operação policial como a que vimos recentemente. E, de outro lado, significa espaços da pobreza e da negritude, onde a retórica criminalizante de corpos e comunidades produz uma opinião pública ainda hegemonizada pela atuação produtora de chacinas. Um olhar sobre o caso da região da Tijuca, trazido no Mapa 2, nos mostra a diferença na distribuição racial e a mira das operações policiais, sempre nas áreas com maioria de população negra.

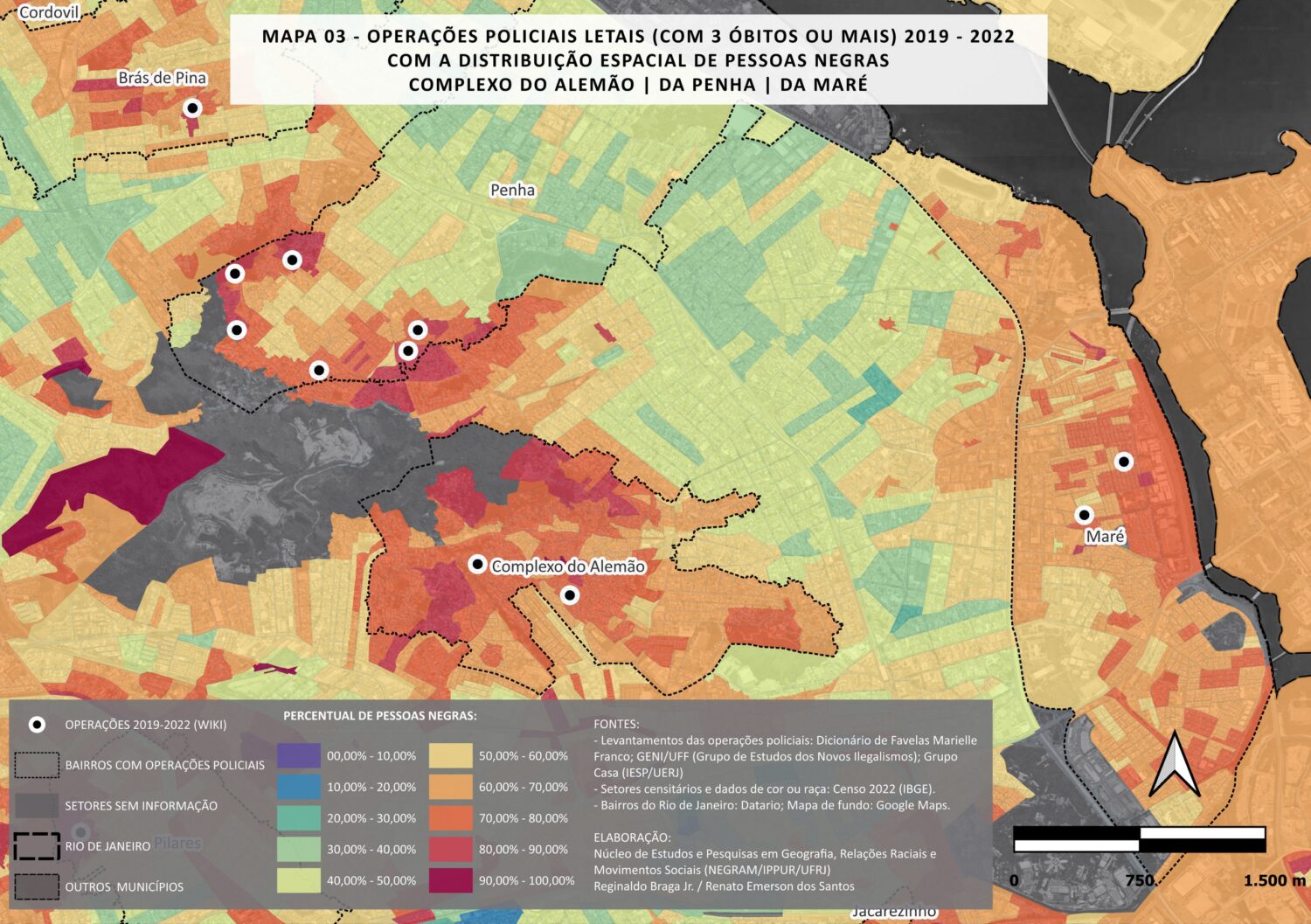

O fato de a Tijuca ser uma área de classe média, marcada por uma maior concentração de população branca, poderia ser tomado como uma interrogação para esta constatação. Porém, quando observamos um recorte na zona suburbana, caso da região, com os complexos do Alemão, da Penha e da Maré, como mostra o Mapa 3, as operações policiais também se concentram nas áreas com maior proporção de pessoas negras, portanto, menos brancas.

Este padrão espacial de localização das operações policiais resultantes em óbitos, legitimadas pelo discurso de ataque aos territórios do crime organizado, sujeita ao risco de morte todos os moradores destas localidades. Todos os moradores passam a ser considerados “inimigos”, reais ou potenciais, envolvidos com o crime, “suspeitos” ou estigmatizados como apoiadores. É necessário ampliar a compreensão dos impactos sociais e urbanos do processo de estigmatização e subalternização dessas populações, o que inclui, incontornavelmente, além da presença de grupos criminosos, as próprias formas de atuação violenta do Estado sobre esses territórios.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras