Howard Zinn e a sombra nuclear que paira sobre nós

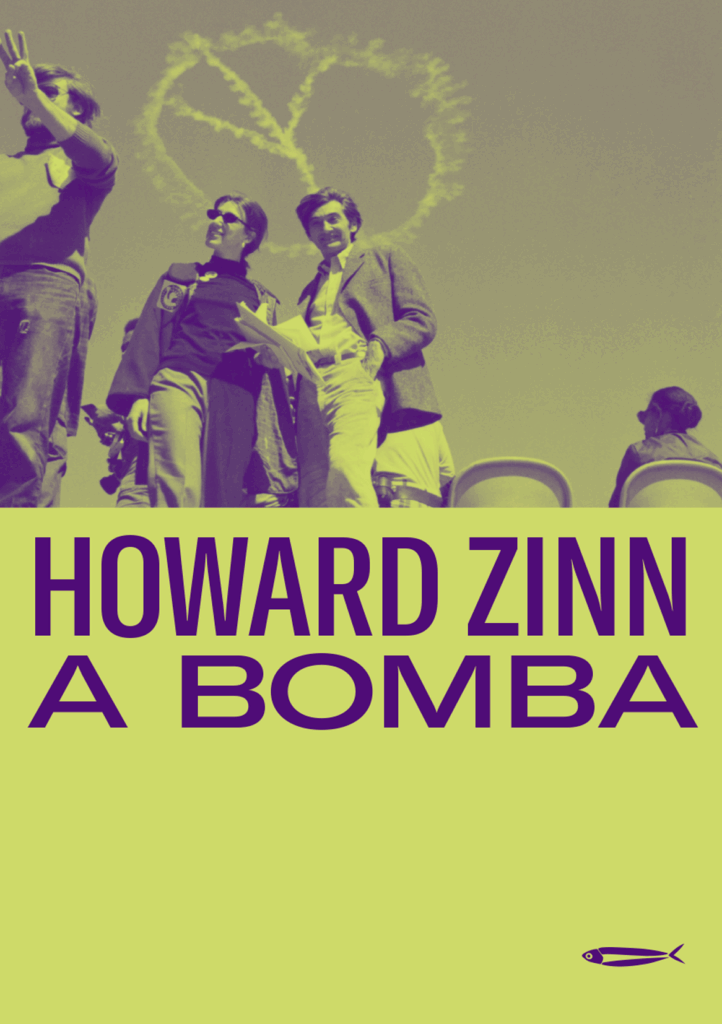

Em obra recém-lançada no Brasil pelo Selo Manjuba, historiador contra-hegemônico estadunidense articula sua experiência pessoal durante a II Guerra com relatos das vítimas da bomba, traçando uma crítica incisiva à violência desproporcional. Leia um trecho. Concorra a um exemplar

Publicado 29/08/2025 às 15:58 - Atualizado 29/08/2025 às 15:59

Quem apoia o jornalismo de Outras Palavras garante 20% de desconto em em todo os site da Editora Mundaréu. Faça parte da rede Outros Quinhentos em nosso Apoia.se e acesse as recompensas!

Após 80 anos dos ataques a Hiroshima e Nagasaki, seguimos presenciando a morte de milhares de inocentes em guerras e conflitos mundiais. Na última segunda-feira (25), Israel bombardeou o hospital Nasser, o último em funcionamento no sul de Gaza.

O sádico ataque, chamado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de “acidente trágico”, matou 20 pessoas e deixou diversas feridas, entre elas civis, profissionais da saúde e jornalistas. Mesmo com o aumento no número de manifestações em Israel pedindo o fim das ofensivas, a máquina de guerra israelense não para.

Em um mundo marcado por conflitos e omissões, como no caso palestino, cresce a persistente ameaça do uso de armamentos nucleares, como os que dizimaram, em 1945, a população das cidades japonesas.

Em 1950, Israel iniciou seu programa nuclear. Todavia, até hoje é o principal país a manter uma política oficial de “opacidade nuclear”, quando a entidade não confirma nem nega a existência de armas nucleares.

Diante desse quadro, refletir sobre os episódios históricos que moldaram o século passado e influem no atual torna-se mais do que um exercício de memória: é uma necessidade ética. Foi nesse sentido que Howard Zinn (1922-2010), um dos pensadores mais influentes e contestadores de nossa era, orientou seus últimos esforços.

Zinn foi um historiador norte-americano e o principal disseminador da People’s history, uma metodologia historiográfica que coloca no centro da narrativa a perspectiva dos grupos oprimidos e marginalizados em oposição ao olhar tradicional que enfatiza a história das grandes lideranças individuais e, em geral, de cunho nacionalista.

Um mês antes de seu falecimento, Zinn entregou ao editor um manuscrito contundente e pessoal: A Bomba, lançado recentemente no Brasil pelo Selo Majuba, selo de não-ficção da Editora Mundaréu.

Outras Palavras e Selo Manjuba irão sortear um exemplar de A Bomba, de Howard Zinn, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 8/9, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!

A obra coloca lado a lado dois ensaios marcantes – “Hiroshima: Quebrando o silêncio” e “O bombardeio de Royan” –, narrando não apenas eventos históricos, mas a jornada de transformação de um soldado que cumpria ordens em um intelectual dedicado a desmontar os mecanismos da guerra e da desumanização.

Na obra, Zinn revisita sua própria contradição: o alívio que sentiu como jovem aviador com o fim da guerra, selado pela bomba, e o horror que testemunhou anos depois ao encontrar sobreviventes em Hiroshima.

Mais do que questionar a necessidade militar dos ataques, Zinn expõe como as estratégias de violência em massa dependem da construção do “inimigo menor”, um recurso retórico e político ainda alarmantemente atual.

Por isso, A Bomba transcende o aniversário de 80 anos dos ataques a Hiroshima e Nagasaki, sendo uma ferramenta para entender o presente e um convite urgente a não repetir os erros do passado – além de um testemunho final e corajoso.

Leia, logo abaixo, trecho do primeiro capítulo do livro, “Hiroshima – Quebrando o silêncio”. Boa leitura!

[p. 31-40]

[…]

Era um clima de legitimidade moral inconteste. O inimigo era o fascismo. As brutalidades do fascismo eram deliberadamente indisfarçáveis: os campos de concentração, o assassinato de oponentes, as torturas pela polícia secreta, a queima de livros, o controle total da informação, as gangues errantes de bandidos nas ruas, a designação de raças “inferiores” que mereciam ser exterminadas, o líder infalível, a histeria em massa, a glorificação da guerra, a invasão de outros países, o bombardeio de civis. Nenhuma obra literária de ficção seria capaz de criar um monstro mais horrendo. Não havia, de fato, nenhuma razão para questionar que o inimigo na Segunda Guerra era monstruoso e precisava ser contido antes que pudesse atingir novas vítimas.

Mas é justamente esse tipo de cenário – em que a maldade do inimigo está fora de questão – que produz uma legitimidade perigosa não só para o inimigo, mas também para nós, para inúmeros espectadores inocentes e para as gerações futuras.

Conseguíamos julgar o inimigo com alguma clareza. Mas não a nós mesmos. Se fizéssemos isso, talvez reparássemos em alguns fatos que nos impediam de perceber como era simplista o raciocínio segundo o qual, sendo o inimigo dotado de um mal inquestionável, nós seríamos inquestionavelmente bons.

O pronome “nós” é o primeiro fator de engano, porque funde a consciência individual dos cidadãos e as motivações do Estado. Se a nossa (dos cidadãos) intenção moral em participar da guerra era clara – no caso, derrotar o fascismo e interromper as agressões internacionais –, presumimos a mesma intenção da parte de “nosso” governo. De fato, foi o governo que proclamou esses problemas morais a fim de mobilizar a população em torno da guerra, levando-nos a presumir que nós, governo e cidadãos, temos os mesmos objetivos.

Esse tipo de engano tem um vasto passado histórico, passando pelas guerras do Peloponeso no século V a.C. e pelas Cruzadas e outras guerras “religiosas” até chegar aos tempos modernos, em que é preciso mobilizar grandes estratos da população, e a tecnologia comunicacional moderna é empregada para disseminar slogans mais sofisticados de pureza moral.

No caso do nosso país, cabe relembrar a expulsão dos espanhóis de Cuba, supostamente para libertar os cubanos, mas, na verdade, para abrir Cuba aos nossos bancos, ferrovias, empresas de produção de frutas e Exército. Convocamos nossos jovens e os enviamos para um massacre na Europa em 1917 a fim de “tornar o mundo seguro para a democracia”. (Repare como é difícil evitar o “nós”, o “nosso”, que assimilam governo e povo em um corpo indiscernível, mas isso pode ser útil para nos lembrar de que somos responsáveis por aquilo que o governo faz.)

Na Segunda Guerra, a presunção de uma motivação comum para governo e cidadãos era mais fácil de aceitar, dada a evidente barbárie do fascismo. Mas podemos aceitar a ideia de que Inglaterra, França e Estados Unidos, com sua longa história de dominação imperial na Ásia, na África, no Oriente Médio e na América Latina, lutavam contra agressões internacionais? Que lutavam contra agressões alemãs, italianas e japonesas, não há dúvida. Mas e contra as nossas próprias agressões?

De fato, embora a necessidade desesperada de apoio à guerra tenha trazido à tona a linguagem idealista da Carta do Atlântico, com suas promessas de autodeterminação, após o término da guerra os povos colonizados da Indochina precisaram lutar contra os franceses; os indonésios, contra os holandeses; os malaios, contra os britânicos; os africanos, contra as potências europeias; e os filipinos, contra os Estados Unidos, a fim de fazer valer a promessa.

A questão da “motivação” para os Estados Unidos entrarem em guerra com o Japão é evocada por Bruce Russett em seu livro No Clear and Present Danger:

Outras Palavras e Selo Manjuba irão sortear um exemplar de A Bomba, de Howard Zinn, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 8/9, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!

Ao longo da década de 1930, o governo dos Estados Unidos pouco fizera para resistir aos avanços japoneses no continente asiático. [Mas:] A região do Sudoeste do Pacífico tinha inegável importância econômica para os Estados Unidos – à época, a maior parte da borracha e do estanho do país vinha de lá, bem como quantidades substanciais de outras matérias-primas.

Um ano antes de Pearl Harbor, um memorando elaborado pelo Departamento de Estado a respeito da expansão japonesa não mencionava a independência da China ou o princípio de autodeterminação. Tratando mais uma vez da motivação americana, ele dizia:

[…] nossa posição geral diplomática e estratégica seria consideravelmente enfraquecida – pela perda dos mercados chinês, indiano, e dos mares do sul (e pela perda de boa parte do mercado japonês para nossos bens, dado que o Japão se tornaria cada vez mais autossuficiente), bem como pelas restrições incontornáveis de nosso acesso a estanho, borracha, juta e outros produtos vitais das regiões da Ásia e da Oceania.

O discurso soa familiar. Pouco depois da Segunda Guerra, no início dos anos 1950, um imenso auxílio americano aos franceses (que lutavam pela manutenção de sua colônia anterior à guerra na Indochina) foi acompanhado por declarações em prol da legitimidade e da necessidade de lutar contra o comunismo. Mas o memorando interno do Conselho de Segurança Nacional falava da necessidade que os Estados Unidos tinham de estanho, borracha e petróleo.

Declarações moralizantes sobre autodeterminação, repletas de nobres palavras, constavam da Carta do Atlântico, segundo a qual os Aliados “não buscam nenhum engrandecimento, seja este territorial ou de outra natureza”. Entretanto, duas semanas antes da Carta, o secretário de Estado dos Estados Unidos em exercício, Sumner Welles, tranquilizava o governo francês: “Este governo, consciente de sua tradicional amizade com a França, tem profunda simpatia pelo desejo do povo francês de manter seus territórios e preservá-los intactos”.

É compreensível que as páginas da história oficial do Departamento de Defesa sobre a Guerra do Vietnã (The Pentagon Papers) tenham sido marcadas como “ALTAMENTE SECRETAS – Material sensível”, pois nelas se revelava que, no final de 1942, o representante pessoal do presidente Roosevelt havia garantido ao general francês Henri Giraud: “Entendemos perfeitamente que a soberania francesa será restabelecida assim que possível em todos os territórios, metropolitanos ou coloniais, sobre os quais a bandeira francesa tremulava em 1939”.

Quanto às motivações de Stálin e da União Soviética, seria absurdo sequer perguntar se eles lutavam contra o Estado policial e contra as ditaduras. Contra a ditadura alemã, sim; contra o Estado policial nazista, sim; mas não contra o seu próprio. Antes, durante e depois da guerra contra o fascismo, o fascismo dos gulags persistiu e até se expandiu.

E se foi possível enganar o mundo para que este pensasse que o objetivo da guerra era acabar com a intervenção militar de grandes potências em questões que diziam respeito a países mais fracos, os anos do pós-guerra logo desmancharam essa ilusão: os dois vitoriosos importantes – os Estados Unidos e a União Soviética – enviaram seus Exércitos, ou Forças Armadas de sua esfera de influência, a países na América Central e no Leste Europeu.

Teriam as forças aliadas ido à guerra para salvar os judeus da prisão, da perseguição e do extermínio? Nos anos anteriores à guerra, quando os nazistas já haviam iniciado seus ataques brutais contra os judeus, Estados Unidos, Inglaterra e França permaneceram em silêncio. O presidente Roosevelt e o secretário de Estado Hull relutavam em adotar uma posição contrária às medidas antissemitas na Alemanha.

Pouco depois de os Estados Unidos entrarem na guerra, começaram a surgir relatórios de que Hitler planejava a aniquilação dos judeus. Reiteradamente, o governo Roosevelt deixou de agir quando teve a oportunidade de salvar judeus. Não há como saber quantas pessoas teriam sido salvas por diversas vias que acabaram ignoradas. O que fica claro é que salvar a vida de judeus não foi a maior das prioridades.

O racismo de Hitler era brutalmente explícito. O racismo dos Aliados, com sua longa história de subjugação das pessoas não brancas ao redor do mundo, parecia ter sido esquecido por todos, exceto pelas próprias pessoas subjugadas. Muitos deles, como Gandhi na Índia, tinham dificuldade de demonstrar entusiasmo por uma guerra travada por potências imperiais que conheciam muito bem.

Nos Estados Unidos, apesar de tentativas enérgicas de mobilizar a população afro-americana em torno da guerra, a resistência era nítida. A segregação racial não era um fenômeno exclusivo do Sul, mas uma política nacional. Ou seja, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia declarado em 1896 que a segregação estava de acordo com a lei, e isso ainda valia na época da Segunda Guerra. Não foi o Exército confederado, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos que segregaram os negros dos brancos durante toda a guerra.

Um estudante de uma universidade negra disse ao seu professor: “O Exército nos discrimina como as leis Jim Crow. A Marinha só nos permite servir como trabalhadores braçais subalternos. A Cruz Vermelha rejeita nosso sangue. Os empregadores e sindicatos nos excluem. Os linchamentos continuam. Somos segregados, proibidos de votar, cospem em nós. O que Hitler poderia fazer que seria pior do que isso?”

Quando o líder da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), Walter White, repetiu esse depoimento a uma plateia formada por milhares de pessoas na região Centro-Oeste dos Estados Unidos, esperando reprovação, ele deparou com outra coisa: “Para meu espanto e minha surpresa, a plateia irrompeu em aplausos tão entusiasmados que levei trinta ou quarenta segundos para silenciá-los”.

Muitos negros concordavam com a célebre frase de Joe Louis, de que “há muitas coisas erradas aqui, mas Hitler não irá resolvê-las”. E muitos estavam ansiosos para demonstrar sua coragem em combate. Mas sobre o idealismo da guerra contra o fascismo pairava a nuvem da longa história do racismo americano.

O argumento de que a guerra contra o Eixo era, em grande parte, uma guerra contra o racismo passaria por outro teste: o tratamento dispensado aos nipo-americanos na Costa Oeste. Os nazistas incomodavam, mas, no caso dos japoneses, havia um fator especial – a raça. Após Pearl Harbor, o congressista John Rankin, do estado do Mississippi, disse: “Sou a favor de capturarmos agora mesmo todos os japoneses nos Estados Unidos, no Alaska e no Hawaii, e enfiá-los em campos de concentração. […] Malditos sejam! Vamos nos livrar deles agora!”.

A histeria antijaponesa cresceu. Racistas, tanto militares quanto civis, convenceram o presidente Roosevelt de que os japoneses da Costa Oeste constituíam uma ameaça à segurança do país e, em fevereiro de 1942, ele assinou a Ordem Executiva 9.066. Isso deu ao Exército o poder de prender, sem garantias, indiciamentos ou audiência prévia, todos os nipo-americanos da Costa Oeste, a maioria nascida nos Estados Unidos – 120 mil homens, mulheres e crianças –, retirá-los de suas casas e transportá-los para “campos de detenção” que, na realidade, eram campos de concentração.

Michi Weglyn, que era uma garotinha quando foi tirada de casa com sua família, respondeu à descrição do bombardeio de Pearl Harbor por Roosevelt como “uma data que perdurará na infâmia” em seu livro Years of Infamy. Em suas páginas, ela relata a tristeza, a confusão e a raiva, mas também a resistência, as greves, os abaixo-assinados, os encontros de grupo e os levantes contra as autoridades nos campos.

John Dower, em War Without Mercy, documenta a atmosfera racista rapidamente desencadeada tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. A revista Time afirmou: “O japonês médio é desarrazoado e ignorante. Talvez seja um ser humano. Nada […] indica isso”.

De fato, o Exército japonês havia cometido terríveis atrocidades na China e nas Filipinas. Assim fizeram todos os Exércitos, em todos os lugares, mas os americanos não eram considerados sub-humanos, muito embora, como relatou o correspondente da Guerra no Pacífico Edgar Jones, as forças dos Estados Unidos “fuzilaram prisioneiros, arrasaram hospitais, metralharam botes salva-vidas”.

Empreendemos bombardeios indiscriminados – não atômicos, mas com muitas mortes de civis – sobre cidades alemãs. Porém, sabemos que o racismo é perverso e intensifica todos os outros fatores. E é provável que a ideia persistente de que os japoneses eram menos humanos do que nós tenha alimentado, de alguma maneira, a disposição para arrasarmos duas cidades povoadas por pessoas de outra etnia.

Seja como for, o povo americano estava preparado, do ponto de vista psicológico, para aceitar, e até mesmo aplaudir, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Um dos motivos era o de que, embora a ação envolvesse uma nova ciência misteriosa, parecia uma continuação do bombardeio massivo de cidades europeias que já vinha ocorrendo.

Ninguém pareceu perceber a ironia, mas um dos motivos para a indignação geral contra as potências fascistas era seu histórico de bombardeios indiscriminados contra populações civis. A Itália havia bombardeado civis na Etiópia durante a conquista do país em 1935. O Japão bombardeara Xangai, Nanquim e outras cidades chinesas. Alemanha e Itália tinham bombardeado Madri, Guernica e outras cidades da Espanha durante a Guerra Civil Espanhola. No início da Segunda Guerra, aviões nazistas lançaram bombas sobre as populações de Roterdã, na Holanda, e em Coventry, na Inglaterra.

Franklin D. Roosevelt descreveu esses bombardeios como uma “barbárie desumana que chocou profundamente a consciência da humanidade”. Mas, logo em seguida, Estados Unidos e Grã-Bretanha estavam fazendo a mesma coisa, e em escala muito maior. Os líderes dos Aliados se reuniram em Casablanca em janeiro de 1943 e combinaram grandes ataques aéreos para alcançar “a destruição e o deslocamento do sistema econômico, militar e industrial alemão, e uma deterioração do moral do povo alemão, até o ponto em que sua capacidade de oferecer resistência armada seja fatalmente enfraquecida”.

Esse eufemismo – “deterioração do moral” – era outra forma de dizer que o assassinato em massa de civis comuns por bombardeios arrasadores havia se tornado uma importante estratégia de guerra. Uma vez utilizada na Segunda Guerra, sua aceitação seria generalizada, mesmo após as nações assinarem diligentemente a Carta da ONU pleiteando o fim dos “flagelos da guerra”. Os Estados Unidos adotariam a mesma política na Coreia, no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão.

Em resumo, o terrorismo, condenado pelos governos quando realizado por extremistas religiosos ou nacionalistas, agora era adotado como política oficial. Ele ganhou legitimidade porque foi usado para derrotar certas potências fascistas. Mas manteve vivo o espírito do fascismo.

[…]

Em parceria com a Selo Manjuba, Outras Palavras irá sortear um exemplar de A Bomba, de Howard Zinn, entre quem apoia nosso jornalismo de profundidade e de perspectiva pós-capitalista. O sorteio estará aberto para inscrições até a segunda-feira do dia 8/9, às 14h. Os membros da rede Outros Quinhentos receberão o formulário de participação via e-mail no boletim enviado para quem contribui. Cadastre-se em nosso Apoia.se para ter acesso!

Outras Palavras disponibiliza sorteios, descontos e gratuidades para os leitores que contribuem todos os meses com a continuidade de seu projeto de jornalismo de profundidade e pós-capitalismo. Outros Quinhentos é a plataforma que reúne a redação e os leitores para o envio das contrapartidas, divulgadas todas as semanas. Participe!

NÃO SABE O QUE É O OUTROS QUINHENTOS?

• Desde 2013, Outras Palavras é o primeiro site brasileiro sustentado essencialmente por seus leitores. O nome do nosso programa de financiamento coletivo é Outros Quinhentos. Hoje, ele está sediado aqui: apoia.se/outraspalavras/

• O Outros Quinhentos funciona assim: disponibilizamos espaço em nosso site para parceiros que compartilham conosco aquilo que produzem – esses produtos e serviços são oferecidos, logo em seguida, para nossos apoiadores. São sorteios, descontos e gratuidades em livros, cursos, revistas, espetáculos culturais e cestas agroecológicas! Convidamos você a fazer parte dessa rede.

• Se interessou? Clique aqui!

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.