Mais um novembro negro sem saúde quilombola?

Nos últimos anos, representantes de comunidades tradicionais se articularam para construir uma Política Nacional para essa população, que tem indicadores de saúde alarmantes. Mas, após importantes saltos no Ministério da Saúde, passou a ser bloqueada

Publicado 24/11/2025 às 11:42 - Atualizado 24/11/2025 às 16:57

Mateus Brito em entrevista a Gabriela Leite

Um passo importante para a construção de um SUS mais igualitário foi o reconhecimento, pelo Estado, do racismo institucional na saúde. Ele aconteceu na prática com a promulgação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), em 2009, instrumento que assume que há especificidades relativas a essa parcela dos brasileiros relacionadas a doenças e mortalidade – e devem ser combatidas. Dezesseis anos depois, há uma chance de avançar mais, com o reconhecimento das necessidades de uma parte dessa população que está ainda mais vulnerável: os povos quilombolas.

Há diversos elementos que apoiam a criação da Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola (PNASQ). O mais recente deles é a pesquisa Saúde Quilombola no Brasil: Evidências para a Equidade que será lançada amanhã (25), na Marcha das Mulheres Negras. Foi realizada pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde (Cidacs), ligado à Fiocruz Bahia, em parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq). Trata-se do primeiro boletim epidemiológico de saúde da população quilombola já feito, corrigindo um déficit histórico de informações a respeito dessas comunidades.

Os principais resultados obtidos pelo estudo foram expostos em primeira mão ao Outra Saúde por Mateus Brito, fisioterapeuta e membro do Conaq. Segundo ele, os pesquisadores buscaram entender como os quilombolas nascem, como vivem, do que adoecem e como morrem. “Os dados são devastadores”, adianta. Nessas comunidades, ainda há taxas altas de mortes por diarreia e desnutrição – demonstrando que as crianças quilombolas vivem em situação de extrema pobreza. Fatores importantes são a falta de acesso a água limpa e alimentação saudável, mas também o fato de estarem em regiões rurais remotas, o que dificulta o acesso ao SUS.

Além das mortes por vulnerabilidade social, há outro marcador importante nas comunidades quilombolas: as mortes por assassinatos e homicídios, também acima da média nacional. Mateus as associa aos conflitos por terra e recursos naturais no campo. “Um caso emblemático foi o de mãe Bernadete, brutalmente assassinada na Bahia em 2023, com 21 tiros no rosto”, lembra ele. Outro dado que desponta no estudo são os óbitos por causas indefinidas, “o que mostra que essas pessoas não tiveram acesso ao serviço de saúde nem pra poder dizer do que elas morreram, mostrando que existe um vazio assistencial com relação à população quilombola”, lamenta Mateus.

Os resultados da pesquisa do Cidacs/Fiocruz com a CONAQ demonstram algo que movimentos sociais já vêm alertando há tempos: a saúde das comunidades quilombolas necessita de atenção especial, por apresentar indicadores piores que os da população negra – que por si só já são mais preocupantes que a média dos brasileiros. Trata-se do mesmo racismo, mas com características específicas, frisa Mateus. Daí a urgência da promulgação da Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola, cuja construção vem sendo acompanhada por este boletim (1, 2, 3).

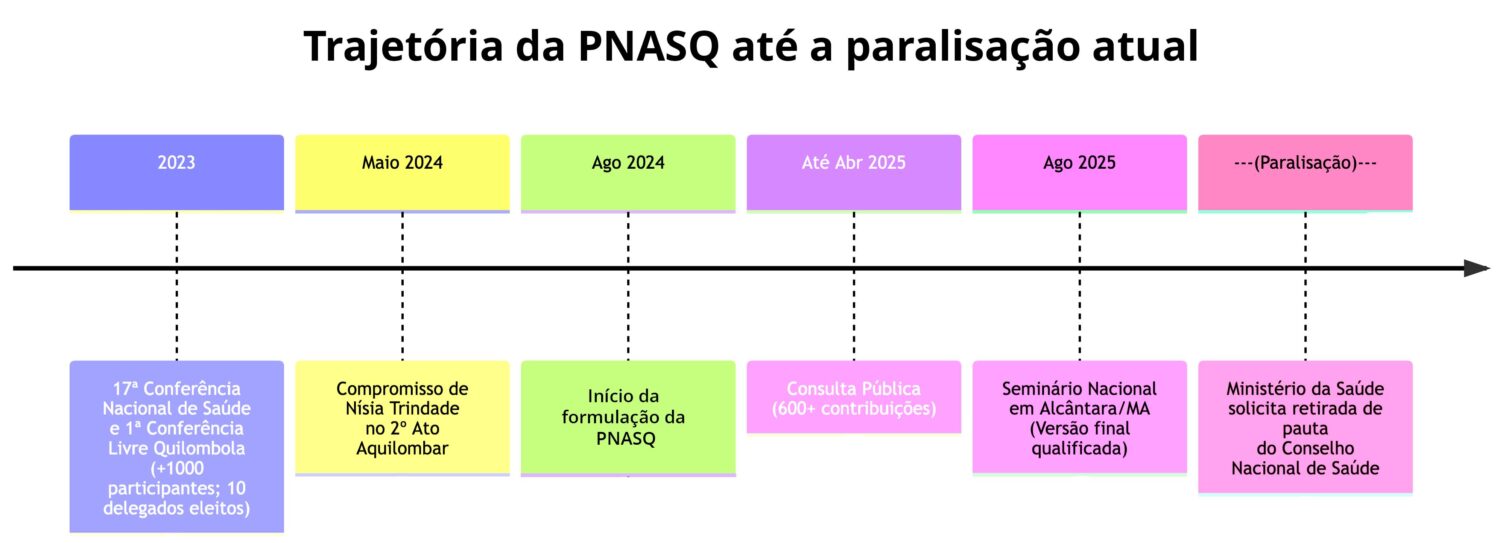

Na entrevista, Mateus conta a história de como a saúde quilombola vem sendo pensada ao longo das últimas décadas. Suas fragilidades ficaram mais evidentes após a pandemia de covid-19, e abriu-se um espaço para a construção de políticas públicas específicas após o início do terceiro mandato de Lula – em especial na gestão da ministra da Saúde Nísia Trindade. 2025 foi um ano importante: foram realizados estudos técnicos, oficinas com gestores estaduais, municipais, conselheiros de saúde e uma consulta pública que recebeu mais de 600 contribuições.

Mais recentemente, a versão final da PNASQ foi enviada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) para votação de uma resolução que a aprovaria e fortaleceria. Vale lembrar que a criação de uma política voltada à saúde de quilombolas foi aprovada na 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2023. A 12ª diretriz aprovada no documento final justifica a criação da PNASQ, acrescentando a necessidade de “observar as especificidades em saúde da população quilombola […] para a promoção da equidade em saúde e garantia da sua implementação, avaliação e monitoramento”.

Surpreende, portanto, que o Ministério da Saúde tenha solicitado a retirada de pauta da PNASQ na 372ª Reunião Ordinária do CNS, que aconteceu no início de novembro. Naquele momento, o CONAQ publicou nota em que reforça a urgência de avançar na implementação da política. “Nosso questionamento é o por que o Ministério da Saúde pediu para retirar a pauta. Queremos que ela seja recolocada, para que a gente consiga avançar na criação dessa política depois de ter caminhado tantos passos. A CONAQ entrou em contato com a pasta e com o Conselho Nacional de Saúde, mas até o momento não obteve respostas”, afirma Mateus.

“A gente vê o quanto as políticas sociais para a população quilombola são negligenciadas pelo Estado brasileiro. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, homenageia Zumbi dos Palmares, o líder de um quilombo. Ou seja, a luta do movimento negro, de uma forma geral, tem como base a luta dos territórios quilombolas. Para além do simbólico, da memória, da luta, da resistência, é preciso reafirmar que consciência negra se faz com garantia de direitos. É preciso garantir os direitos dos quilombolas pra gente conseguir avançar numa sociedade antirracista e mais justa socialmente.”

Fique com a entrevista completa.

Fale um pouco mais sobre o primeiro boletim epidemiológico de saúde da população quilombola, feito pelo Cidacs/Fiocruz em parceria com o Conaq.

Durante muitos anos, a CONAQ, o movimento quilombola, buscou responder algumas perguntas que o Ministério da Saúde não tem como responder. Como os quilombolas nascem, como vivem, do que adoecem e como morrem? Tamanha invisibilidade, não existem esses dados sobre a população quilombola e esse é um problema histórico.

Na verdade, não existia dados socioeconômicos, demográficos, esses dados foram lançados pela primeira vez em 2022 com o Censo do IBGE, Censo Quilombola. Só que, de 2022 pra cá, ainda permanecia essa lacuna de dados sobre a saúde da população quilombola, sobre as principais doenças, agravos.

O Ministério da Saúde, foi questionado sobre isso, mas não consegue responder essas perguntas, porque quando um quilombola chega num posto de saúde, numa UPA, num hospital, não se pergunta sobre isso na ficha do cadastro. Existe alguns poucos dados no Ministério da Saúde sobre a população quilombola, principalmente por conta da vacinação da pandemia.

Então, a Fiocruz da Bahia, a partir do Cidacs, que é um centro de big data, de gerenciamento de dados, em parceria com a CONAQ, realizou um estudo inédito no Brasil pra poder buscar responder essas perguntas. Sobretudo as taxas de mortalidade.

Vai ser o primeiro boletim epidemiológico de saúde da população quilombola. São dados inéditos, que eles fizeram a partir do cruzamento de dados. Eles pegaram os dados do CadÚnico, da assistência social, identificaram quem eram os quilombolas e conseguiram cruzar com alguns dados do SUS, para poder chegar ao cálculo das taxas de mortalidade da população quilombola.

Os dados são devastadores. A população quilombola, em linhas gerais, tem altas taxas de mortalidade por causas evitáveis, por coisas que não deveriam mais matar em 2025. Destacam-se duas muito impactantes: morte por diarreia e por desnutrição. Ou seja, tem grandes chances de representar a morte de crianças quilombolas, que estão nos territórios sem acesso ao SUS.

Quando você compara os quilombolas com a população negra geral do país, os quilombolas estão numa situação pior de saúde. Que se assemelham com a dos indígenas, talvez seja o grupo que mais se aproxime. Outras causas também se destacam como altas taxas de morte por homicídio, que têm a correlação com os conflitos socioambientais, com as disputas territoriais.

O ISA, Instituto Socioambiental, junto com a CONAQ, publicou no ano passado um relatório mostrando que 98% das comunidades quilombolas estavam ameaçadas por conflitos socioambientais, disputas fundiárias, disputas por especulação imobiliária, requerimentos minerários, enfim. A gente teve o caso emblemático de mãe Bernadete, que foi brutalmente assassinada na Bahia em 2023, com 21 tiros no rosto. Foi um caso que teve uma grande repercussão.

Um outro dado que também chama a atenção é a taxa de mortalidade por causas indefinidas – o que mostra que essas pessoas não tiveram acesso ao serviço de saúde nem pra poder dizer do que elas morreram, mostrando que existe um vazio assistencial com relação à população quilombola.

E como que a PNASQ poderia ajudar a melhorar a situação de saúde das comunidades quilombolas?

A Política Nacional de Saúde Integral da População Quilombola busca justamente enfrentar essas dificuldades. O Sistema Único de Saúde avançou bastante, mas ele ainda tem dificuldade de chegar em territórios rurais, remotos, em comunidades tradicionais como as comunidades quilombolas. Portanto, a gente precisa adequar as redes de atenção à saúde e o SUS, para que ele consiga adentrar esses territórios.

O que a política propõe é inserir a população quilombola nas redes de atenção à saúde, compreendendo que essa população está atualmente excluída. Existe uma série de redes de atenção, como, por exemplo, a rede de atenção psicossocial, mas para construir um CAPS em um município, ele tem que ter, no mínimo, 15 mil habitantes. Muitos municípios que têm a população quilombola, que são municípios rurais, pouco populosos, que não contam com esse serviço no município.

Outro exemplo é a rede de urgência e emergência, que são as ambulâncias, as UPAs, as emergências hospitalares. Elas também não chegam dentro desses territórios, que são de difícil acesso em muitos casos, e essas pessoas não conseguem ter o acesso ao socorro quando têm algum quadro agudo, por exemplo. Uma pessoa que infartou, uma pessoa que teve um derrame, enfim, não tem o socorro a tempo.

O Ministério da Saúde tem um estudo que mostra que a distância média de uma comunidade quilombola para a Unidade Básica de Saúde mais próxima é de 43 quilômetros no Norte do país. Isso na Atenção Básica. Em relação a urgência, emergência, alta complexidade, a gente projeta que a distância é muito maior. Essas redes simplesmente não chegam nos territórios. Não tem como mudar os indicadores de saúde da população quilombola, melhorar a qualidade de vida da população quilombola sem pensar em arranjos dos serviços de saúde que considerem a realidade desses territórios, que considerem as especificidades dessas comunidades.

A PNASQ tem a proposta justamente de criar uma série de estratégias para que o SUS, de fato, chegue nos territórios.

Você poderia falar um pouco sobre como começou a criação da PNASQ?

O primeiro encontro nacional da população quilombola foi em 1995, há 30 anos, e aconteceu na Marcha Zumbi dos Palmares. Desde então a pauta da saúde sempre foi algo que apareceu nos documentos, nas reivindicações da população quilombola. Nós ajudamos a construir tanto a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) quanto a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta.

Mas com a pandemia da covid-19, escancarou-se o abandono do Estado brasileiro com relação à saúde da população quilombola. Não havia dados. Quantos quilombolas existiam? Onde eles estavam? Quantas vacinas eram necessárias? Porque, nessa época, ainda não havia sido feito o Censo do IBGE. A própria CONAQ, os próprios quilombolas tiveram que se organizar para poder fazer cadastramento de pessoas, para lutar para que essas vacinas realmente chegassem nas comunidades. Os próprios quilombolas tiveram que contar os seus mortos, contar quantas pessoas estavam doentes. O Ministério da Saúde simplesmente não fez e não tinha condições de fazer isso.

Naquele momento, vimos o quanto a população quilombola, ao mesmo tempo que estava citada naquelas duas políticas, não estava de fato em nenhuma. Não havia nenhum documento, nenhuma política mesmo que olhasse para a realidade dessas comunidades, desses territórios de forma específica, aprofundando, detalhando sua realidade. Foi aí que começou a se discutir a proposta de criação de uma política de saúde específica para a população quilombola. Seguindo o exemplo do Ministério da Educação, que criou uma política específica de educação escolar quilombola, e seguindo o exemplo do Ministério da Igualdade Racial, que também criou uma política de gestão territorial e ambiental quilombola.

Fale sobre essas especificidades.

Uma primeira especificidade que precisa ser reconhecida é a questão territorial. As comunidades quilombolas estão geralmente localizadas em localidades rurais e remotas. É preciso criar estratégias para que esses serviços cheguem dentro desses territórios, para que essas pessoas não tenham que se deslocar grandes distâncias para poder acessar os serviços de saúde.

Uma segunda especificidade é a questão étnica, racial e cultural. O SUS tem 35 anos, mas os quilombos tem 500. Existe uma série de saberes e práticas das medicinas quilombolas, das medicinas ancestrais, que fazem parte da identidade dessas comunidades, da história dessas comunidades, da ancestralidade dessas comunidades. Isso precisa ser reconhecido, valorizado, fortalecido pelo Sistema Único de Saúde.

Ou seja, existe sistemas de cuidado dentro dos quilombos protagonizados por especialistas, mestres e mestras que são especialistas, raizeiras, benzedeiras, rezadeiras, parteiras. São pessoas que estão no cotidiano fazendo o cuidado nesses territórios. O sistema precisa reconhecer isso.

Uma outra necessidade é reconhecer que o racismo é um determinante da saúde da população quilombola. Assim como da saúde da população negra, mas no caso de quilombolas, esse racismo tem características específicas. Ele se relaciona tanto com a questão racial em si, do ponto de vista da raça-cor, mas também de um ponto de vista de identidade étnica, de identidade cultural, ancestral, territorial, que é a identidade quilombola. No Brasil há três grupos étnicos: os ciganos, os quilombolas e os indígenas. É preciso reconhecer essa identidade e o racismo como um determinante da saúde dessa população.

Uma última especificidade é justamente o cenário sanitário desastroso e triste. É preciso reconhecer que, quando você compara a população quilombola com a população negra geral, ou com a população que mora na zona rural, a população quilombola está em piores situações de condições de vida e piores situações de saúde.

São situações muitas vezes parecidas com a situação das populações indígenas. Mas existe uma diferença: os povos indígenas têm uma política de saúde desde os anos 2000, têm um subsistema de saúde indígena, uma série de serviços de saúde indígena. A população quilombola não tem sequer um programa, uma política, não tem nada que olhe para essas necessidades específicas de saúde.

Você estava falando da criação da Política de Saúde Quilombola…

Depois da pandemia, os boletins epidemiológicos produzidos pela CONAQ mostraram que os quilombolas morreram 5% a mais de covid do que a população brasileira geral. Mostrando mais uma vez a insuficiência do SUS para poder oferecer atenção a essa população. E aí veio 2023, o primeiro ano pós pandemia, a gente estava no processo de abertura quando foi realizada a 17ª Conferência Nacional de Saúde.

Dentro da 17ª, realizou-se a primeira Conferência Nacional Livre de Saúde Quilombola. Essa conferência foi histórica, feita de forma online. Foram mais de mil quilombolas que participaram de todo o país. Essa conferência elegeu 10 delegados quilombolas para poder representar a agenda quilombola dentro da 17ª Conferência Nacional de Saúde. Foi a primeira vez que uma delegação de quilombolas foram para a CNS de forma organizada, para poder levar a pauta.

A principal reivindicação da primeira Conferência de Saúde Quilombola foi justamente a criação de uma Política Nacional de Saúde da População Quilombola. Isso foi levado e aprovado pela 17ª Conferência Nacional de Saúde. Existe um documento do Conselho Nacional de Saúde em que se recomenda ao Ministério da Saúde uma série de ações e dentre elas a criação de uma Política Nacional de Saúde da População Quilombola, como resultado das discussões da 17ª Conferência.

Ja no ano passado, 2024, realizou-se em Brasília o segundo Ato Aquilombar – ancestralizando o futuro. Esse é o Encontro Nacional dos Quilombolas, teve 66 mil pessoas presentes e, nesse momento, o Coletivo Nacional de Saúde Quilombola, da CONAQ, fez uma série de incidências políticas, junto ao Ministério da Saúde, buscando a concretização dessas propostas da 1ª Conferência de Saúde Quilombola.

Naquela ocasião, a então ministra da Saúde, Nísia Trindade, recebeu uma comitiva de quilombolas, representantes de diversas regiões do país, em que eu estava presente, para discutir sobre a saúde quilombola. Foi entregue a ela o relatório da Conferência de Saúde Quilombola e foi pautada a criação de uma política nacional específica para essa população. Ela imediatamente acatou a proposta e assumiu o compromisso, enquanto Ministério da Saúde, de criar essa política.

Como a gente sempre busca o protagonismo dos quilombolas na construção, inclusive de políticas públicas (“nada sobre nós sem nós”), dois de nós foram para o Ministério da Saúde para estar à frente dessa agenda, para coordenar o processo de formulação dessa política. Um dos indicados fui eu, e a outra foi a companheira Gracia Epifânio. Infelizmente, ela faleceu, inclusive de causa mal definida – ela é um exemplo vivo desse estudo que mostra que a população quilombola não tem sequer acesso a diagnósticos.

Desde agosto de 2024, nós estamos construindo uma série de estudos técnicos, oficinas, junto com os gestores de todas as secretarias do Ministério da Saúde, com os secretários municipais de Saúde, secretários estaduais de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, com a própria CONAQ, com o Ministério da Igualdade Racial, com a Fiocruz etc. Com isso, chegou-se a uma minuta de política, uma proposta de texto de política. Essa proposta teve a contribuição da sociedade civil, dos gestores, dos especialistas, pesquisadores, especialistas na saúde quilombola, pesquisadores do tema.

Após essa etapa, o texto elaborado passou por uma consulta pública, junto à plataforma Participa Mais Brasil, e teve mais de 600 contribuições de todo o país. Essa consulta pública acabou em abril desse ano e teve um resultado muito positivo. Um dos principais elementos que apareceram foi a questão da saúde mental nas comunidades quilombolas, o quanto precisamos avançar nesse sentido. Foram feitas algumas alterações na minuta original, e chegou-se a uma minuta final após consulta pública.

Essa minuta passou também por uma outra rodada de qualificação no 1º Seminário Nacional de Saúde Quilombola, que aconteceu em agosto, em Alcântara, no Maranhão, onde participaram mais de 400 pessoas do país todo. Por fim, essa versão final foi submetida ao Conselho Nacional de Saúde, que iria votar uma resolução pra discutir essa política, fortalecer essa agenda. Mas o Ministério da Saúde solicitou a retirada de pauta dessa política junto ao Conselho Nacional de Saúde.

Nosso questionamento é por que o Ministério da Saúde pediu pra retirar a pauta. Queremos que ela seja recolocada, para avançar na criação dessa política, depois de ter caminhado tantos passos.

Há previsão de ser recolocada em pauta?

Não. Ainda não. A CONAQ entrou em contato com o Ministério da Saúde e com o Conselho Nacional de Saúde, mas até o momento não obteve respostas.

Estamos nas proximidades do Dia da Consciência Negra. Queria que você falasse dessa ambiguidade no governo em relação às políticas de saúde para a população quilombola. Como você pensa isso?

É muito triste. A gente vê o quanto as políticas sociais para a população quilombola são negligenciadas pelo Estado brasileiro. O 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, homenageia Zumbi dos Palmares, o líder de um quilombo. Ou seja, a luta do movimento negro, de uma forma geral, tem como base a luta dos territórios quilombolas. Essa é a inspiração.

Para além da PNASQ, há várias outras iniciativas no Ministério da Saúde, que a gente conseguiu avançar. Como, por exemplo, a criação do primeiro grupo de trabalho de saúde quilombola. A criação de projetos de telesaúde, de telemedicina, teleconsultas nas comunidades quilombolas. A criação de cursos de aperfeiçoamento pros trabalhadores do SUS sobre a saúde da população quilombola.

Há uma série de agendas que têm avançado, só que isso tudo precisa estar conectado com uma política, que vai dar diretrizes, indicadores de monitoramento e avaliação. Vai dar o tom dessas ações, inclusive para elas continuarem andando.

O governo parece ter um papel duplo. Ao mesmo tempo que é o maior garantidor de direitos dessa população, também é o maior violador. Ao mesmo tempo que o governo cria um feriado nacional, uma política de educação quilombola, uma política de gestão territorial quilombola, também permite mega-empreendimentos, mega-projetos, uma série de iniciativas, junto com o setor privado, que atravessam essas comunidades, invadem essas comunidades.

É como se a história não tivesse mudado muito, como se a gente vivenciasse novas formas de colonização, novas formas de exploração, de submissão, de violência, mesmo após o fim da escravidão. Só que agora essas formas estão mais sofisticadas, elas continuam presentes nos territórios, mas de uma forma mais polida. O Estado brasileiro tem avançado de uma forma muito insuficiente na demarcação e na titulação dos territórios quilombolas. Das 8 mil localidades, apenas 500 têm algum tipo de regularização.

Esse 20 de novembro serve pra reafirmar que a população quilombola resiste, segue na luta, buscando, inclusive, a construção de um futuro pra todas as pessoas, não só pra população quilombola. Mas o faz em meio a uma série de violações dos seus direitos. Não adianta muito o 20 de novembro sem a garantia dos direitos quilombolas, sem o reconhecimento dessa dívida histórica, da necessidade de uma reparação junto a essa população.

É preciso, no 20 de novembro, para além do simbólico, pra além da memória, da luta, da resistência, reafirmar que consciência negra se faz com garantia de direitos. É preciso garantir os direitos dos quilombolas pra conseguir avançar numa sociedade antirracista e mais justa socialmente.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras