Política brasileira: História de um sequestro

Criadas contra a ultracentralização do poder no Executivo, emendas parlamentares agigantaram-se, despolitizaram as eleições e, junto com o “ajuste fiscal”, tornaram quase impossível planejar o investimento social. Vítimas principais: Saúde e SUS

Publicado 13/11/2025 às 08:39 - Atualizado 13/11/2025 às 19:40

Por Sônia Fleury, Arnaldo Lanzara, Luciene Burlandy, Mônica de Castro Maia Senna, Fernanda Pernasetti, Rodolfo Scotelaro Porto Darrieux, Luiz Antonio da Silva Neves, Lenaura Lobato e Virgínia Maria Dalfior Fava, em Saúde em Debate

Título original:

O sequestro da política: implicações das emendas parlamentares sobre a democracia, o pacto federativo e a saúde pública no Brasil

Nesta terça (11/11), um estudo da rede Gife chamou atenção para algo preocupante: as emendas parlamentares agora representam 11% do orçamento da saúde no Brasil, totalizando R$ 23 bilhões. Em 2015, elas eram apenas 1,5% das verbas do setor.

O alarme não é novo. Nos últimos meses, avolumam-se notícias sobre as deformações produzidas pelo direito abusivo que os deputados e senadores outorgaram a si próprios para manipular o Orçamento da União. “Orçamento secreto”, “emendas pix”, “emendas cash-back” são alguns dos apelidos que revelam a natureza opaca e corrupta dessa intervenção.

Mas qual a origem das emendas parlamentares? Como sua natureza modificou-se ao longo do tempo? De que forma elas somam-se ao corte dos investimentos do Estado, determinado pelo “ajuste fiscal”, para deformar as finanças, e bloquear o planejamento das políticas públicas? No artigo que se segue, Publicado originalmente na revista Saúde em Debate1, uma equipe de pesquisadores liderada por Sônia Fleury responde a estas questões a partir de uma pesquisa histórica e política de fôlego. Reunidos no grupo Futuros da Proteção Social, do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, ele destacam, em especial, as distorções graves produzidas na Saúde Pública e no SUS. A compreensão desse processo é fundamental para enfrentá-lo — e ampliar a luta pela retomada do investimento público e a reconstrução do país em novas bases. Boa leitura! (G.A.)

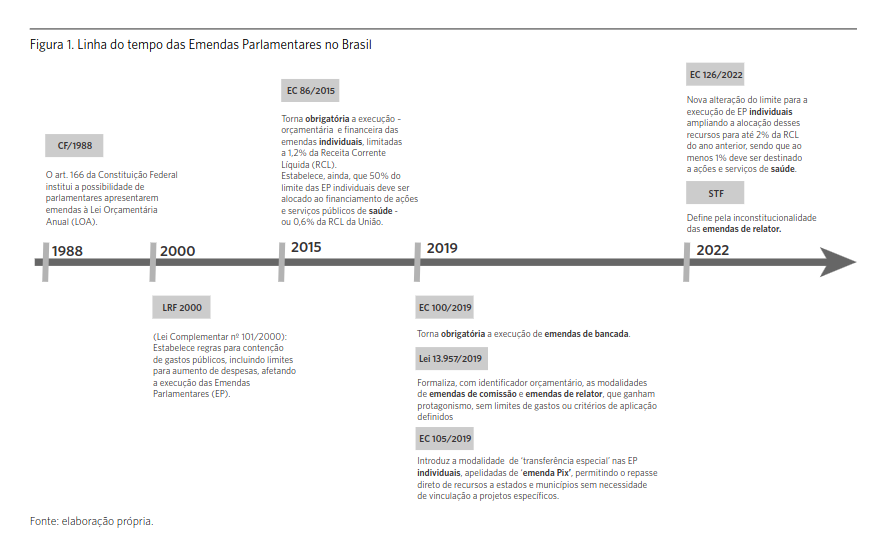

As Emendas Parlamentares (EP) estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição Federal de 1946 (CF/1946), mas a sua utilização foi cerceada no bojo da estratégia de controle e concentração do poder nacional pelos militares à frente do Executivo, no governo ditatorial militar, entre 1964 e 1985 [3]. No contexto da redemocratização, as EP voltaram a ser aceitas na comissão mista de orçamento apenas sob a forma de emendas de bancada e exclusivamente visando à anulação de despesa devida a erros ou omissões da peça apresentada pelo Poder Executivo, ou ainda por incompatibilidade com o planejamento estratégico do governo federal [4].

Com o fim do regime militar e a reabertura democrática, a CF/1988 procurou ampliar a participação social no escopo das decisões orçamentárias. Um dos instrumentos dessa tendência foi o fortalecimento das EP, por meio da criação de duas novas modalidades: as EP individuais e de comissão – ainda que sem obrigatoriedade de execução [5], em um contexto de distensão da lógica centralizadora que havia marcado as décadas anteriores como aposta na representatividade política do Legislativo nacional de equilibrar o peso do Poder Executivo no tema orçamentário. Desde então, o Congresso Nacional editou resoluções normativas – em 1991, 1995, 2001, 2003 e 2006 – com o objetivo de definir regras e limites para a apresentação das EP, para o funcionamento da Comissão Mista de Orçamento e para a apreciação do orçamento [6].

Atualmente, as EP são divididas em quatro tipos: as emendas individuais (RP-6), que são de responsabilidade de cada deputado ou senador; as de bancada (RP-7), elaboradas pelas bancadas estaduais ou regionais de parlamentares; as de comissão (RP-8), propostas pelas comissões permanentes de cada casa do Congresso Nacional; e as de relator (RP-9), de autoria do parlamentar designado para relatar a Lei Orçamentária Anual (LOA). As EP individuais podem, ainda, ser classificadas em: a) emendas de transferência com finalidade definida, quando indicam uma ação orçamentária específica; ou b) emendas de transferência especial (popularmente conhecidas como ‘emendas pix’), quando não estão vinculadas a projetos específicos, mas alocadas diretamente a um determinado município ou estado, sem necessidade de apresentação de projetos, planos ou justificativas de pertinência da alocação dos recursos. A falta de transparência nos critérios de destinação de recursos via emendas de relator (RP-9) e de clareza em relação às emendas individuais de transferência especial (RP-6), em crescimento desde 2015, deflagraram a crise do chamado ‘Orçamento Secreto’, ao final do governo Jair Bolsonaro (2019-2022).

Na trajetória histórica de desenvolvimento desses mecanismos de participação legislativa no orçamento público, a Emenda Constitucional (EC) nº 86/2015 [7] demarcou uma importante inflexão ao estabelecer a obrigatoriedade de execução das EP individuais, criando o chamado ‘orçamento impositivo’. É importante lembrar que o impeachment da presidenta Dilma representou um aumento do poder do Legislativo ante o Executivo. Até então, todas as EP tinham caráter meramente autorizativo, ou seja, dependiam de sanção do Poder Executivo [8]. Adicionalmente, a EC 86/2015 definiu um teto para o valor a ser alocado por EP individuais, equivalente a 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) da União do ano anterior, sendo que metade desse valor deve ser destinada obrigatoriamente para Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS).

Quatro anos depois, a EC 100/2019 [9] estabeleceu obrigatoriedade de execução também para as EP de bancada, e a EC 105/2019 [10] instituiu as transferências especiais, que permitem a distribuição de recursos de EP individuais para prefeituras e estados sem destinação específica (emendas pix). No mesmo ano, a Lei nº 13.957/2019 [11] alterou a LDO de 2020, formalizando as emendas de comissão e emendas de relator, reforçando o protagonismo desta última no contexto de ajustes ao orçamento federal elaborado pelo Executivo. A nova lei reconheceu o papel do relator-geral como autor de emendas, com possibilidade de alterar o projeto da LOA para além de ajustes técnicos, e promoveu alterações em programações existentes ou inclusão de novas (excluídas as de ordem técnica).

Como efeito prático, essas medidas aprofundaram o problema de falta de transparência e risco de clientelismo na parcela do orçamento submetida à influência legislativa, originando o chamado escândalo do ‘orçamento secreto’. Também aumentou o peso do Poder Legislativo no orçamento federal, despontando o debate sobre as EP como ponta de lança do desequilíbrio dos mecanismos de gestão das coalizões políticas nacionais [12].

Dado o crescimento exponencial dos recursos orçamentários destinados via EP, sobretudo na área da saúde, em 2021 o Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu diversas ações que criticavam a falta de transparência com relação aos valores, autores e aplicação dos recursos das EP de relator, sob a forma de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 850, 851, entre outras). Em dezembro de 2022, a decisão final do Plenário do STF definiu pela inconstitucionalidade da EP de relator, limitando-a à correção e às omissões de ordem técnica ou legal, bem como à recomposição de dotações canceladas [13].

Como resposta à Suprema Corte, o Congresso Nacional promulgou a EC 126/2022 [14], que definiu a distribuição dos recursos das EP de relator para as EP individuais e para programações de execução discricionárias pelo Executivo, além de aumentar o limite de execução das EP individuais em até 2% da RCL da União, sendo metade desse recurso destinado às ASPS.

A figura 1 sintetiza os principais pontos da trajetória de desenvolvimento das EP desde a CF/1988.

O sequestro da política: as emendas parlamentares e o sistema político-institucional

A trajetória das EP evidencia a alteração da relação de poder entre Legislativo e Executivo, tanto no incremento do valor dos recursos orçamentários em mãos do Legislativo quanto no seu caráter impositivo. Para além do crescimento do valor dos recursos em diferentes modalidades de EP, esse processo teve como características a execução destes fora dos parâmetros de transparência, rastreabilidade e subordinação ao planejamento das políticas públicas, o que acarretou a introdução do STF nessa arena política, exigindo que, na disposição de recursos orçamentários, as normas constitucionais que regem a administração pública sejam seguidas por todos os Poderes. Além da perspectiva jurídica, importa assinalar o impacto político, em diferentes âmbitos e níveis das relações intergovernamentais, que tais alterações provocaram e que caracterizamos como o sequestro da política, pelo esvaziamento do debate político de ideias e da negociação e busca de convergência política que caracterizam a esfera pública democrática.

A substituição do debate de ideias pelo controle de recursos no Parlamento

Em dezembro de 2022, o STF, em deliberação do Plenário, declarou a inconstitucionalidade das chamadas emendas de relator. A ministra Rosa Weber, na condição de relatora, fundamentou seu voto no entendimento de que esse mecanismo afrontava princípios constitucionais basilares – notadamente os da transparência, impessoalidade, moralidade e publicidade – em razão de sua natureza anônima, que inviabilizava a identificação do proponente e a clareza quanto ao beneficiário dos recursos [13]. A partir de então, iniciou-se um processo, ainda em curso, no qual o STF cobra transparência e rastreabilidade na distribuição de recursos públicos pelo Congresso, enquanto as lideranças no Congresso buscam meios de manter maior controle na alocação dos recursos, por meio da concentração de recursos em emendas do relator e, posteriormente, em emendas de comissão.

A concentração de recursos nas emendas de relator (R$16,5 bilhões em 2022) esvaziou o debate político, já que a distribuição desses recursos passou a ser feita, exclusivamente, por adesão e proximidade política ao relator. A interferência do STF, visando restringir o poder discricionário do relator no manejo do orçamento secreto, levou à realocação de recursos para as emendas de comissão, como forma de fugir aos controles impostos pela decisão judicial. Atualmente, essas emendas são o principal locus da disputa por recursos no Congresso, sendo as sucessoras do orçamento secreto. Ao concentrar os recursos em emendas de comissão, o esvaziamento do debate político ocorre tanto pelo fato de que o plenário é o principal cenário para os grandes debates quanto, muitas vezes, pela ausência de ata da reunião da Comissão, o que prova que o tema foi ali debatido.

Na ausência das atas das reuniões das comissões, o Ministro do STF Flávio Dino [15] (32) bloqueou os recursos das EP de comissão, sob o argumento de que ‘jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público em tão poucos anos’, estabelecendo novas exigências em relação à apresentação das atas e mobilizando a Polícia Federal para abrir inquérito e investigar o fluxo de recursos. O Congresso elaborou um plano de trabalho visando dar maior transparência às informações, permitir a rastreabilidade dos recursos e a responsabilização dos autores das EP, homologado pelo Ministro Flávio Dino e validado pela Corte do STF em março de 2025 [16]. O Ministro convocou uma audiência pública, indicando que o processo de discussão sobre as emendas impositivas ainda espera colher informações técnicas antes de um julgamento final.

Esse processo evidencia a ausência do Executivo na gestão do conflito relativo à distribuição dos recursos orçamentários, cujo protagonismo foi assumido pelo STF, que exigiu o cumprimento dos preceitos constitucionais na execução das EP. Já o Legislativo buscou manter suas prerrogativas na distribuição dos recursos. O acordo final, envolvendo o Executivo e o Legislativo na submissão de uma proposta aprovada pelo STF, não indica o resgate da política, no sentido de uma ampla discussão sobre o tema, mas sim a busca de cumprimento da ordem judicial com o menor ônus para o Parlamento.

Como consequência da obrigatoriedade da destinação de 50% das EP para a saúde [7], essa área passou a ser objeto de grande disputa política, o que levou, em março de 2023 [17], à divisão da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, criada em 1989, em duas: Comissão de Saúde; e Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Para descentralizar o poder sobre as emendas de comissão, o texto prevê ainda que cada colegiado receberá as propostas de indicação dos líderes partidários, que deverão ser votadas pelos membros das comissões [17]. O número de emendas de bancada que parlamentares de cada estado poderão indicar também foi reduzido de dez para oito. A presidência da Comissão deve aprovar as emendas, o que assegura grande poder ao presidente dessa comissão devido ao volume de recursos destinados à área de saúde.

A alimentação do ciclo do conservadorismo nas eleições municipais

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) [18], a eleição municipal de 2024 marcou a maior taxa de reeleição da história (81%) desde a adoção do instituto da reeleição em 1997. A maioria dos prefeitos eleitos pertencia ao mesmo partido do governador, demonstrando a força do Executivo estadual na definição da disputa municipal; e mais da metade dos municípios (55%) teve apenas um ou dois candidatos, com recorde de candidaturas únicas.

Um dos fatores que explicam esse cenário foi a distribuição de recursos dos fundos partidário, eleitoral e das EP. Estudo do Datafolha [19], realizado com base em dados do TSE e do Siga Brasil, concluiu que, nos municípios que receberam mais de R$2.543,70 por eleitor – três vezes o valor mediano nacional –, o índice de reeleição foi de 98%. Aqueles que receberam entre duas e três vezes o valor mediano por eleitor tiveram índice de reeleição de 91%, superior à média nacional de 85%. Isso também explica o recorde de candidaturas únicas, já que a oposição se viu sem chances de vencer o pleito.

Os municípios menos desenvolvidos receberam proporcionalmente mais emendas pix do que municípios maiores e com mais elevado nível de desenvolvimento, medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Enquanto municípios com baixo IDHM receberam 47% dos recursos das EP, nos municípios com índice alto ou muito alto, essa proporção caiu para 32% [20]. Uma análise mais apurada indica que, entre os 20 municípios com pior IDH, 15 não recebem recursos de EP há mais de um ano [21], provavelmente por estarem nas mãos de adversários políticos ou por apresentarem colégios eleitorais reduzidos.

Para os prefeitos, as emendas pix representam ganhos em agilidade e facilidade na liberação de recursos quando comparadas às emendas com finalidade definida, que exigem projeto, relatório de execução e evidências da inexistência de impedimento técnico. A ausência dessas exigências, contudo, dificulta o controle da sua aplicação, como questionado pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo STF. O MPF instaurou diversos procedimentos com o objetivo de fiscalizar e rastrear a destinação de, no mínimo, R$450 milhões provenientes de EP do tipo ‘pix’, direcionadas por deputados e senadores a municípios brasileiros [22].

Além disso, essas emendas interferem diretamente na disputa eleitoral, pois, além dos recursos dos fundos partidários e eleitoral, os municípios recebem verbas das EP de forma personalizada e não transparente. Isso fere os princípios republicanos, favorece quem já está no cargo e pode permitir, além da corrupção, a perpetuação do domínio dos coronéis locais, reproduzindo em larga escala o familismo amoral na política.

De igual modo, pode reproduzir o conservadorismo político, já que os prefeitos beneficiados pelas EP participam na divulgação dos parlamentares que os beneficiam e, assim, contribuem para sua provável reeleição à Câmara Federal em 2026. Fecha-se assim o ciclo do conservadorismo, que impede a renovação da classe política, pois, no jargão político, ‘gratidão nunca prescreve’. Não se pode descartar que as políticas de austeridade do governo federal contribuem para a dependência dos prefeitos em relação às EP, já que há escassez de recursos federais, limitando sua capacidade de indução das políticas e programas estratégicos em todas as áreas de políticas públicas, cuja execução dos serviços ocorre nos municípios.

A dinâmica orçamentária e as relações entre os Poderes

A tese de que o poder Executivo brasileiro continua fixando as regras do jogo do processo decisório, tal como é tradicionalmente o modus operandi do ‘presidencialismo de coalizão’ [23], requer revisões e análises mais aprofundadas. Também é necessário evitar os estereótipos associados à visão que identifica, na atuação do Legislativo, motivações exclusivamente distributivistas e cativas de interesses locais, que reforça a ideia de que a participação dos parlamentares no processo orçamentário é um veículo de propagação da ‘irresponsabilidade fiscal’. A ideia é, no mínimo, equivocada, pois o Legislativo no Brasil, especialmente após a CF/1988, tem uma capacidade limitada de propor leis de natureza orçamentária e fiscal vis-à-vis o Executivo [24]. Os deputados não podem decidir como remanejar essas receitas porque os próprios dispositivos constitucionais os impedem de agir assim. Ainda que os deputados façam uso recorrente da prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento, como destacado neste artigo, observa-se que, em termos constitucionais, sua atuação legislativa é orientada prioritariamente para matérias de política social, muitas vezes em caráter complementar a iniciativas legislativas previamente encaminhadas pelo Poder Executivo nesse âmbito [25]. Se considerarmos as leis ordinárias, sobretudo as com maiores conteúdos sociais, a iniciativa legislativa dos parlamentares, desde a CF/1988, é significativa, como destacaram Figueiredo e Limongi [26–28]. Todavia, fatores como a alocação impositiva dos recursos da EP e a aprovação em caráter de urgência do ‘orçamento de guerra’ para o combate à pandemia da covid-19 alteraram o cenário anterior, colocando o Legislativo em papel de maior protagonismo na legislação econômica [29].

Já o Executivo brasileiro vem perdendo sua capacidade de conduzir políticas pelo estancamento de receitas e contingenciamento de despesas, agravados por sucessivas crises econômicas e ajustes fiscais. Desde os anos 1990, mecanismos como a Desvinculação de Receitas da União (DRU) e a Lei de Responsabilidade Fiscal [30] atingiram diretamente os gastos sociais, e especialmente os gastos com pessoal no âmbito das políticas sociais conduzidas pelos entes federativos. Nos anos 2000, a manutenção do tripé macroeconômico, incluindo os esforços para produção de sucessivos superávits primários, ainda que em um contexto de expansão dos investimentos públicos, manteve o padrão de condução da política macroeconômica alinhada à lógica da austeridade fiscal. O período de crise que se iniciou em 2014 aprofunda essa tendência, abrindo as portas para ajustes mais radicais e estabelecimento de arcabouços fiscais, por iniciativa do Executivo. Esses sucessivos ajustes, com destaque para a EC 95/2016 (teto de gastos), afetaram severamente as despesas programadas no âmbito dos ministérios e reduziram substantivamente as despesas para investimento. Consequentemente, os ministérios perderam muito do seu lustro e atratividade como instrumento de acomodação das coalizões e indução do comportamento parlamentar; e o Executivo se tornou um mero supervisor do ajuste fiscal.

A desorganização das despesas programadas no âmbito dos ministérios, por seu turno, incrementou a capacidade do Legislativo de organizar seu regimento interno para disputar os minguados recursos das receitas correntes líquidas, via autorização de emendas ao orçamento.

Desde 1995, no contexto de criação do Plano Real, as políticas de estabilização fiscal motivaram mudanças nas regras de proposição das EP, criando fortes incentivos para que estas fossem concentradas nos relatores e apresentadas coletivamente, particularmente pelas bancadas estaduais em detrimento das estratégias individualistas [28]. Não por acaso, tais estratégias tiveram seu espaço reduzido no período 1995-2014. O período denota governos de coalizão que buscaram, cada um a seu modo, conciliar as exigências do equilíbrio fiscal com a necessidade de manutenção, ou ampliação, dos investimentos públicos e dos gastos sociais. Ou seja, ainda havia espaço político e fiscal para o protagonismo de algumas políticas acomodadas em ministérios específicos e, nesse sentido, havia também o interesse da maioria parlamentar na execução e continuidade dessas políticas. Nesse período, ainda predominava no Legislativo um tipo de distributivismo coletivo sadio atrelado a projetos do Executivo, apesar dos constrangimentos fiscais decorrentes da estabilização monetária. Quando há uma necessidade de o Executivo produzir ajustes, esse Poder, ao exercer sua capacidade de se antecipar a reações da sua base de apoio no Legislativo, busca acomodar os interesses dos parlamentares para emendar o orçamento, fortalecendo as emendas como instituto de barganha e estabilização de maiorias. É um processo um tanto paradoxal. Para o Executivo lograr a aprovação congressual de sua agenda relativa ao cumprimento de metas fiscais rígidas que, entre outras coisas, visam reduzir o gasto social, recorre-se ao instituto da emenda parlamentar, que incrementa esse mesmo gasto, embora por outras vias, mais discricionárias e menos orientadas pela programação dos ministérios. Como os decretos de contingenciamentos de despesas introduzem limites de gastos em um nível agregado por ministério, os parlamentares desconhecem a intenção desses órgãos quanto à execução de sua emenda, aumentando a incerteza no que se refere à disponibilidade de recursos e, consequentemente, as estratégias de blindagem para a execução de emendas individuais que, não por acaso, passam a operar de forma desvinculada de qualquer programação ministerial ou política pública mais relevante. Portanto, em um quadro de incerteza orçamentária para empreender políticas redistributivas eleitoralmente sensíveis, e sem a possibilidade de oferecer o quinhão mais generoso (a programação orçamentária dos ministérios) para acomodar sua maioria, o Executivo se vê obrigado a ceder aos impulsos centrífugos dos parlamentares, ampliando as prerrogativas do Legislativo para emendar o orçamento.

O distributivismo parlamentar individualista é, portanto, o resultado do esvaziamento não do poder institucional do Executivo, nem do seu poder de agenda, mas sim dos seus meios burocráticos para acomodar as tensões distributivas que atravessam a sociedade brasileira. A transformação das EP em impositivas, aliada ao crescente fiscalismo, enfraquece os recursos burocráticos do Executivo na negociação com o Legislativo, pois reduz sua margem de ação e aumenta o poder de barganha individual dos parlamentares. Nesse sentido, o fiscalismo provoca, propositadamente, o esvaziamento do fundo público e o desalinhamento dos poderes em torno de pautas comuns. Em suma, desde que as exigências do fiscalismo se tornaram a razão de ser do Executivo brasileiro, ambos os poderes parecem caminhar em sentidos opostos, pelo próprio fato de a burocracia do Estado deixar de funcionar como um instrumento contencioso e de direção política.

O desequilíbrio nas relações entre o Executivo e o Legislativo

O arranjo do presidencialismo de coalizão, termo cunhado por Abranches [23], funcionou enquanto houve um presidente com força política suficiente para negociar a construção de uma base de apoio, força esta advinda de sua legitimidade e popularidade diante do eleitorado e dos principais atores políticos, como no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, e no primeiro e segundo mandatos de Lula. Ademais, contava com um conjunto de recursos, como cargos nas estatais e ministérios, aliados às prerrogativas legislativas do Executivo e o poder do Colégio de Líderes.

No entanto, a partir do enfraquecimento do governo da presidenta Dilma, e sua posição refratária a negociar com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidencialismo de coalizão deu lugar a um tipo de presidencialismo de confrontação [31], com o Legislativo buscando desestabilizar o Executivo. Nos governos Temer, fruto da ação do Congresso para destituir a presidenta, e Bolsonaro, ambos os presidentes buscaram evitar a confrontação com o Legislativo, com o ônus do esvaziamento do poder do Executivo sobre o Orçamento e o correspondente empoderamento do Congresso por meio do controle progressivo de EP, cujo volume de recursos atingiu a cifra de R$ 52 bilhões dos recursos discricionários em 2024. Em resumo, a alteração do equilíbrio entre Executivo e Legislativo decorreu de um conjunto de mudanças que desestabilizaram o arranjo político do presidencialismo de coalizão, incluindo o volume de recursos destinados aos fundos eleitoral e partidário. São elas:

a: 1) Redução do poder legislativo por parte do Executivo com o estabelecimento de prazo de 60 dias para que as Medidas Provisórias enviadas pelo Executivo vigorem; se não votadas nesse período, perdem o valor; 2) Perda de controle dos líderes partidários sobre as bases, decor-rente da concentração de recursos nas mãos do presidente da Câmara por meio do Orçamento Secreto, com total poder discricionário e falta de transparência; 3) Aprovação do Orçamento Impositivo, em 2015, no qual as emendas parlamentares individuais passaram a ter execução obrigatória. Consequentemente, perda de poder do Executivo para contingenciar recursos de emendas parlamentares, importante instrumento utilizado para obtenção de apoio dos parlamentares.; 4) Reformas eleitorais que forçaram o reagrupamento de partidos no Congresso, com a aprovação da cláusula de barreira e da federação de partidos, o que tem acarretado a perda de controle das lideranças sobre as bases [32].

A expectativa é que as EP sejam responsáveis por 20% de todas as despesas discricionárias federais em 2025, o que implica que o gasto de Estados e municípios somado irá superar o gasto da União. Tal descentralização dos recursos reduz ainda mais o poder do Executivo para implementação das políticas públicas, já que as emendas não entram na lógica do Plano Plurianual (PPA), pulverizando recursos em gastos paroquiais [33]. As consequências dessa alteração, com a maior capacidade de investimento e gasto em direção a estados e municípios, são percebidas na alteração do arranjo do poder político, enfraquecendo a capacidade de coordenação política do Executivo federal, aumentando a autonomia dos entes subnacionais e sua influência na política nacional. Em termos econômicos, introduz desafios fiscais, já que as políticas de austeridade e de aumento da taxa de juros comprimem os gastos do governo federal e elevam os custos da dívida para o Tesouro, mas não têm as mesmas consequências restritivas em relação aos gastos dos governos subnacionais [34].

Esse crescente embate entre um Legislativo empoderado e um Executivo debilitado pela contenção de gastos e pela perda de poder sobre parte do orçamento discricionário levou o conflito a ser transferido para o Judiciário, que, pela ação do STF, pode gerar um novo equilíbrio, diferente do presidencialismo de coalizão, mas capaz de assegurar algum nível de governança. No entanto, tal reequilíbrio, caso ocorra, não deixará de sacramentar a fragilidade do Executivo, e mesmo do presidencialismo, já que o protagonismo do judiciário é sintomático da fraqueza da burocracia para arbitrar e acomodar os interesses.

Alterações no pacto federativo e nas relações intergovernamentais

A redefinição do pacto federativo promovida a partir da CF/1988 alterou as relações intergovernamentais e trouxe uma nova institucionalidade para as políticas sociais no Brasil. No período pós-Constituinte, e até a metade dos anos 1990, verifica-se ampliação das receitas municipais, menos pelo aumento de sua capacidade arrecadatória e mais pelas transferências constitucionais, que passaram a constituir a principal fonte de recursos para a grande maioria dos municípios. A elevação das receitas dos municípios nesse período permitiu o fortalecimento da autonomia política municipal perante os estados e a União, o que resultou em relações intergovernamentais altamente competitivas e no acirramento das desigualdades regionais.

A partir de 1995, houve uma retomada da centralidade do governo federal nas relações federativas, sendo importante frisar que a força política e fiscal da União sobre os demais entes federativos é uma das características históricas das relações intergovernamentais no País [35]. Premido pelo contexto de fortes restrições orçamentárias, dado o seu compromisso com o ajuste fiscal, o governo federal implantou uma série de medidas estruturais que fortaleceram a União e modificaram as relações intergovernamentais ao impor restrições mais rigorosas aos estados e municípios em nome do controle do déficit público. Ao mesmo tempo que a União recuperava sua participação na partilha federativa da arrecadação das receitas públicas, estados e municípios tiveram seus recursos financeiros afetados pela crise econômica e pela implantação de instrumentos legais para o controle dos gastos públicos, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal [30] e da Lei Kandir [36].

Foi nos anos 2000 que se reforçou um modelo de coordenação federativa em que há continuidade nos processos de fortalecimento institucional da União, na medida em que amplia seu controle sobre o desenho institucional das políticas públicas, ao mesmo tempo que há um aumento nas transferências intergovernamentais voluntárias, sobretudo para os municípios. Aqui cabe ressaltar que, diferentemente das transferências constitucionais, que reduzem a margem de atuação de prefeitos na tomada de decisões sobre a alocação de recursos, que já vem predeterminada, as transferências voluntárias se constituem em uma valiosa fonte de capital político na chamada barganha federativa. Isso ocorre não apenas para o Executivo dos diferentes níveis de governo, mas também para parlamentares no Poder Legislativo nacional, cuja carreira política está profundamente associada ao êxito na alocação desses recursos em suas bases eleitorais, majoritariamente formadas nos municípios.

O pacto federativo no Brasil, no entanto, tem sofrido alterações significativas na última década. A introdução do chamado ‘novo regime fiscal’ em 2016 [37], que constitucionaliza a austeridade no Brasil, aliada ao quadro recessivo iniciado e à crise política que ganharam notoriedade no País a partir de 2014, impôs severas perdas orçamentárias aos entes governamentais, com repercussões negativas para as políticas públicas. Esse quadro agravou-se com a pandemia da covid-19, quando houve um esgarçamento das relações intergovernamentais provo-cado pelo presidente da República, seja por meio da omissão do governo central na condução e coordenação das ações de enfrentamento da pandemia, seja pelo tom belicoso estabelecido pelo presidente com os demais níveis de governo, configurando o que Ouverney e Fleury [29] denominam de federalismo de confrontação. Ao mesmo tempo, como salientam os autores, esse padrão de relação do governo central com os demais entes federados abriu espaço para atuação expressiva e mesmo inovadora por parte dos governos subnacionais, bem como estabeleceu novos contornos na atuação dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Nesse contexto que combina crise fiscal, econômica e política, as EP foram gradativamente ganhando relevância também no âmbito municipal. Diante do subfinanciamento das políticas públicas, em um país de baixo crescimento econômico, e de um mecanismo de coalizão política federal baseado na troca de favores e votos, os prefeitos rapidamente passaram a buscar nas EP os recursos para seus municípios, tendo, como moeda de troca, o voto popular.

Política pública de saúde: o financiamento e equidade no SUS

O fortalecimento progressivo do Legislativo na definição do orçamento federal, especialmente por meio das EP, teve consequências estruturais para as políticas públicas. A saúde é o setor mais afetado, não apenas por ser destino obrigatório de 50% dos valores das emendas individuais desde a EC 86/2015 [7], mas também por representar a área em que se verifica de modo mais evidente o esvaziamento do papel coordenador do Executivo e a fragmentação das ações estatais em função da lógica clientelista. A obrigatoriedade da execução dos recursos alocados via emendas colocou definitivamente o tema na agenda atual de discussão sobre o financiamento da saúde.

Em 2024, 66% do valor total das EP foi destinado à saúde, totalizando R$44,67 bilhões, o que representa um crescimento de 380% em relação a 2015, ano em que as emendas passaram a ser impositivas [38]. No entanto, esse volume não representa um aumento efetivo no financiamento estrutural do SUS. Os recursos alocados por emendas têm substituído investimentos públicos regulares e revelam uma estratégia de sobrevivência do sistema diante do arcabouço fiscal, que limita a capacidade do governo central em planejar e executar políticas universais, integradas e equânimes.

Dois estudos recentes demonstraram que os recursos das emendas já representam cerca de 10% do orçamento federal na área da saúde [5], ultrapassando o orçamento discricionário do Ministério da Saúde (MS) para áreas como a atenção primária e a assistência hospitalar [39]. A partir de metodologias distintas, ambos os estudos analisaram dados de execução orçamentária-financeira provenientes do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), extraídos do Painel do Orçamento do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop). Outrossim, indicaram ainda uma mudança na natureza da despesa custeada pelas EP, que passaram a ser destinadas cada vez mais às despesas correntes, substituindo os investimentos. Portanto, ao invés de suplementar o orçamento da saúde, essas emendas passaram a ser essenciais para a manutenção de serviços básicos. Isso aprofunda o desfinanciamento crônico do SUS e transfere a lógica distributiva da política pública para a arena político-eleitoral do Parlamento.

Outra preocupação refere-se à dissociação da alocação de recursos na área da saúde de critérios técnicos, como indicadores sociais e de saúde. A distribuição dos recursos por emendas é determinada mais por vínculos políticos e interesses locais do que por necessidades de saúde da população [40,41]. O redirecionamento de orçamentos públicos da área de saúde, a partir de critérios políticos em detrimento de critérios técnicos, pode estar contribuindo para o aumento da iniquidade no acesso e na qualidade de serviços públicos de saúde. Embora os municípios socioeconomicamente mais vulneráveis tenham recebido, proporcionalmente, mais recursos de EP nos últimos anos, a distribuição desses recursos permanece desigual, o que pode contribuir para a manutenção ou até o agravamento das disparidades entre eles [42].

Outro aspecto preocupante é a substituição de fontes: ao receberem recursos federais por emendas, muitos municípios reduzem seus gastos próprios com atenção primária [43], realocando recursos para outras áreas. Isso gera uma aparente ampliação de cobertura sem sustentação real no financiamento local. Como os recursos das emendas são voláteis, e não recorrentes, não há garantias de continuidade dessas ações, o que impacta diretamente o planejamento municipal e a qualidade dos serviços. Ou seja, a falta de regularidade (obrigatoriedade) no envio dos recursos também prejudica a continuidade e a sustentabilidade dos serviços.

Essa realocação, contudo, pode atender a outras necessidades em saúde não captadas pelos critérios técnicos utilizados pelo MS, pois, tratando-se das responsabilidades do nível municipal, tal realocação pode vir a responder à limitação de recursos em todo o sistema. É preciso, portanto, analisar, além da aplicação dos recursos recebidos diretamente por EP, a utilização de recursos municipais que podem estar sendo realocados dentro do orçamento municipal da saúde; e verificar a sua convergência com as políticas nacionais estabelecidas pelo MS e o Planejamento Regional Integrado, no âmbito da Macrorregião de Saúde da qual o município faz parte.

A progressiva centralidade das EP no financiamento da saúde, portanto, não apenas distorce os critérios técnicos e compromete a equidade como também cria dependência e instabilidade para os entes federados, substituindo políticas de Estado por estratégias eleitorais de curto prazo. O Executivo, cada vez mais constrangido pelas limitações do arcabouço fiscal, vê-se obrigado a aceitar esse modelo como mecanismo de ‘financiamento paralelo’ do SUS, que, longe de resolver seus problemas, introduz novos: desarticulação, desigualdade, opacidade e captura política dos recursos públicos.

Conclusões

As EP, concebidas originalmente como uma estratégia para aprofundar processos democráticos ao fortalecer a interferência do Poder Legislativo no processo decisório orçamentário, assumiram papel central na reconfiguração do sistema político brasileiro. A partir de 2015, observa-se um movimento, caracterizado pela perda crescente de poder do Executivo sobre os gastos discricionários do orçamento, o que fragiliza o seu papel constitucional e político sobre o orçamento e sobre a condução e coordenação federativa das políticas públicas. Paralelamente, o volume de recursos discricionários disponíveis não alcança o aumento das demandas por investimento e gasto público, em função do contingenciamento das sucessivas medidas de ajuste fiscal.

Essa ‘invasão’ do Legislativo sobre as atribuições do Executivo por meio das EP tem implicado distorções na gestão orçamentária, comprometendo os princípios da transparência, da equidade e da subordinação ao planejamento. Tal dinâmica forçou a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento de normas constitucionais, expondo a fragilidade institucional dos mecanismos de controle democrático. Além disso, o processo decisório tem sido capturado por lógicas eleitorais e clientelistas, esvaziando o debate programático e deslocando a negociação política para a disputa direta por recursos.

No âmbito da saúde, as EP têm substituído progressivamente os investimentos regulares do SUS, resultando em financiamento instável, fragmentado e alheio aos princípios de integralidade, universalidade e equidade. A destinação de recursos com base em interesses individuais, desvinculada de critérios técnicos e epidemiológicos, contribui para a reprodução das desigualdades regionais e compromete a continuidade e a qualidade dos serviços.

A forma de gerir os conflitos distributivos no Brasil sempre dependeu de uma construção institucional delicada, em que o poder Executivo assume um protagonismo não por qualquer patologia institucional, mas porque precisa conciliar interesses divergentes em torno da gestão do fundo público e coordenar políticas em um país com imensas desigualdades socioeconômicas e territoriais. Se as nomeações para a burocracia são os principais artifícios do presidente para construir sua base de apoio parlamentar, o crescimento desenfreado das EP, sem dúvida, aumenta os custos políticos para o Executivo acomodar suas coalizões nos ministérios e governar. Não por acaso, os parlamentares que compõem a maioria, hoje, estão se mostrando cada vez mais indiferentes para ocupar cargos no Executivo graças ao esvaziamento do orçamento dos ministérios e ao aumento expressivo das EP.

A partir da análise desenvolvida neste artigo, conclui-se que o uso político das EP compromete não apenas a governança orçamentária, mas também o pacto federativo e a efetividade das políticas públicas. Esse movimento sinaliza mudanças no regime político nacional – se presidencialismo de coalizão, semipresidencialismo, parlamentarismo de pressão ou mesmo a adoção de um parlamentarismo formal. O que procuramos demonstrar é que tanto a governabilidade democrática, como exercício legitimado do poder, quanto a governança, ou a capacidade de o governo implementar seu programa, estão fortemente ameaçadas no contexto atual.

1 Volume 49 n. 147 out-dez (2025), do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes)(G.A.)

REFERÊNCIAS

- Melo M. Emendas parlamentares. In: Anastasia F, Avritzer L, organizadores. Reforma Política no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG; 2006. p. 197-2021.

- Tollini H, Mendes M. É assim em todo lugar? Emendas parlamentares no Brasil e em 11 países da OCDE [Internet]. São Paulo: Insper; 2024 [acesso em 2025 jun 30]. Disponível em: https://repositorio.insper. edu.br/entities/publication/bfd34354-650a-41fe-8481-f317d9d474bf/full

- Maia W. História do Orçamento Público no Brasil. São Paulo: AGESP – Associação dos Gestores Públicos do Estado de São Paulo; 2010.

- Cambraia T. Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual: algumas distorções. [Internet]. Brasília, DF: Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados; 2011 [acesso em 2025 jun 30]. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/ estudos-e-notas-tecnicas/estudos-por-assunto/eco-nomia/arquivos/emendas-parlamentares2

- Piola SF, Vieira FS. Financiamento das ações e serviços públicos de saúde no Brasil: um retrato das desigualdades regionais do período 2010-2022 [Internet]. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); 2024 [acesso em 2024 set 17]. Dis-ponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstre-am/11058/14118/1/TD_3010_Web.pdf

- Baptista TWDF, Machado CV, Lima LDD, et al. As emendas parlamentares no orçamento federal da saúde. Cad Saúde Pública. 2012;28(12):2267-79. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-311X2012001400006

- Presidência da República (BR). Emenda Constitucional no 86, de 17 de março de 2015. Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2015 mar 18; Edição 52; Seção I:1.

- Piola SF, Vieira FS. As emendas parlamentares e a alocação de recursos federais no Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); 2019. *Orcid (Open Researcher and Contributor ID).

- Presidência da República (BR). Emenda Constitucional no 100, de 26 de junho de 2019. Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária proveniente de emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2019 jun 27; Edição 122; Seção I;1.

- Presidência da República (BR). Emenda Constitucional no 105, de 12 de dezembro de 2019. Acrescenta o art. 166-A à Constituição Federal, para autorizar a transferência de recursos federais a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios mediante emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2019 dez 13; Edição 241; Seção I:2.

- Presidência da República (BR). Lei no 13.957, de 18 de dezembro de 2019. Altera a Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2019 dez 18; Edição 244-A; Seção I:1.

- Santos NCB, Gasparini CE. Orçamento Impositivo e Relação entre Poderes no Brasil. Rev Bras Ciênc Política. 2020;(31):339-96. DOI: https://doi. org/10.1590/0103-335220203109

- Supremo Tribunal Federal (BR). Arguição de Des-cumprimento de Preceito Fundamental 850. Relator: Min. Rosa Weber. Julgamento em 19 dez 2022 [Internet]. Brasília, DF: STF; 2022 [acesso em 2025 jun 30]. Disponível em: https://www.stf.jus.br/portal/ju-risprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=ADPF%20 850&base=baseAcordaos

- Congresso Nacional (BR). Emenda Constitucional no 126, de 26 dezembro de 2022. Altera a Constituição Federal, para dispor sobre as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para excluir despesas dos limites previstos no art. 107; define regras para a transição da Presidência da República aplicá-veis à Lei Orçamentária de 2023; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2022 dez 22; Edição 240; Seção I:18.

- Supremo Tribunal Federal (BR). ADPF 854/DF. Relator: Ministro Flávio Dino; decisão de 2 dez 2024. Brasília, DF: STF; 2024.

- CNN Brasil. Por unanimidade, STF valida plano de trabalho para pagamento de emendas. CNN Brasil [Internet]. 2025 mar 3 [acesso em 2025 jun 30]; Política. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/por-unanimidade-stf-valida-plano-de-

-trabalho-para-pagamento-de-emendas/ - Câmara dos Deputados (BR). Resolução no 1, de 8 de fevereiro de 2023. Altera os arts. 17, 26, 32 e 34 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, Brasília, DF. 2023 fev 15; Suplemento.

- Confederação Nacional de Municípios. O perfil dos candidatos a prefeito nas eleições municipais de 2024 [Internet]. Brasília, DF: CNM; 2024 [acesso em 2025 jun 30]. Disponível em: https://www.cnm.org.br/bi-blioteca/exibe/15459

- Santos N, Ferreira F, Pretto N. 98% dos prefeitos mais turbinados com emendas se reelegem. Folha de S Paulo [Internet]. 2024 out 8 [acesso em 2025 jun 30]; Datafolha. Disponível em: https://www1.folha. uol.com.br/poder/2024/10/98-dos-prefeitos-mais-

-turbinados-com-emendas-se-reelegem.shtml - Barbon J, Santos N. Quase metade das emendas para as cidades mais pobres é gasta sem transparência. Folha de S Paulo [Internet]. 2025 fev 9 [acesso em 2025 jun 30]; Datafolha. Disponível em: https://www1.folha. uol.com.br/poder/2025/02/quase-metade-das-emen-das-as-cidades-mais-pobres-e-gasta-sem-transpa-rencia.shtml

- Marzullo L. No fim da fila das emendas, municípios com os piores IDH do país são preteridos por parlamentares no envio de verbas. O Globo [Internet]. 2025 jun 1 [acesso em 2025 jun 30]; Política. Disponível em: https://oglobo.globo.com/politica/ noticia/2025/06/01/no-fim-da-fila-das-emendas–municipios-com-os-piores-idh-do-pais-sao-prete-ridos-por-parlamentares-no-envio-de-verbas.ghtml

- Cury T. Repasses de R$ 450 milhões em emendas pix entram na mira do MPF. CNN Brasil [Internet]. 2025 fev 5 [acesso em 2025 maio 25]; Política. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/teo-cury/politica/repasses-de-r-450-milhoes-em-emendas–pix-entram-na-mira-do-mpf/.

- Abranches S. Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras; 2019.

- Lemos LBDS. O Congresso Brasileiro e a distribuição de benefícios sociais no período 1988-1994: uma análise distributivista. Dados. 2001;44(3):561-630. DOI: https://doi.org/10.1590/S0011-52582001000300004

- Amorim Neto O, Santos F. O segredo ineficiente revisto: o que propõem e o que aprovam os deputados brasileiros. Dados. 2003;46(4):66198. DOI: https:// doi.org/10.1590/S0011-52582003000400002

- Limongi F, Figueiredo A. Processo orçamentário e comportamento Legislativo: emendas individuais, apoio ao Executivo e programas de governo. Dados. 2005;48(4):737-76. DOI: https://doi.org/10.1590/ S0011-52582005000400002

- Figueiredo AMC, Limongi Neto FP. Executivo e legislativo na nova ordem constitucional. Rio de Janeiro: Editora FGV; 1999.

- Figueiredo AC, Limongi F. O Legislativo e Âncora Fiscal. In: Rezende F, Cunha A, organizadores. O Orçamento e a Transição de Poder. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Editora; 2003. p. 55-91.

- Ouverney ALM, Fleury S, organizadores. Novo Federalismo no Brasil: Tensões e Inovações em Tempos de Pandemia de COVID-19. Brasília, DF: Ed. do Autor; 2023.

- Presidência da República (BR). Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília DF. 2000 maio 5; Seção I:1.

- Fleury S, Ouverney AM. Federalismo de confrontação: tensões, inovações e limites da estratégia de enfrentamento à pandemia de COVID-19 no Brasil. In: 11º Congresso Latino-Americano de Ciência Política (ALACIP); 2022 jul 21-23; Santiago, Chile. Santiago, Chile: Associação Latino-Americana de Ciência Política e pela Associação Chilena de Ciência Política; 2022.

- Fleury S, Neves LA. Lula e Saúde: entre governança e governabilidade. Outras Palavras [Internet]. 2023 jun 19 [acesso em 2025 jun 30]; Outra Saúde. Dispo-nível em: https://outraspalavras.net/outrasaude/lu-la-e-a-saude-entre-governanca-e-governabilidade/

- Lima B. Brasil (in)eficiente: Emendas parlamentares batem recorde e chegam a R$ 50 bi. Para especialistas, há distorção. O Globo [Internet]. 2025 fev 25 [acesso em 2025 jun 30]; Economia. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/02/25/brasil-ineficiente-emendas-parlamentares-batem–recorde-e-chegam-a-r-50-bi-para-especialistas-ha–distorcao.ghtml

- Tomazelli I. Estados e municípios já gastam mais que União e mudam cenário fiscal e político do país. Folha de S Paulo [Internet]. 2025 abr 7 [acesso em 2025 jun 30]; Finanças Regionais. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/04/estados–e-municipios-ja-gastam-mais-que-uniao-e-mudam–cenario-fiscal-e-politico-do-pais.shtml

- Arretche M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz Editora; 2012.

- Presidência da República (BR). Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. Dispõe sobre o im-posto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 1996 set 16; Seção I:18261.

- Presidência da República (BR). Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 2016 dez 15; Edição 241; Seção I:2.

- Agência Câmara. Emendas em 2024 foram destinadas principalmente para saúde e prefeituras. [Internet]. Senado Notícias. 2024 mar 25 [acesso em 2025 jun 30]. Disponível em: https://www12.sena-do.leg.br/noticias/materias/2024/03/25/emendas-

-em-2024-foram-destinadas-principalmente-para-

-saude-e-prefeituras - Nobre V, Rodrigues M, Semente M. Emendas Parlamentares em saúde: para onde caminham? Rio de Janeiro: Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS); 2024.

- Medina SA, Ferreira MAM, Pinto TRGS, Santos IAD. Alocação das emendas parlamentares individuais: correção de assimetria em saúde ou ganho político? REAd Rev Eletrônica Adm Porto Alegre. 2023;29(1):98-125. DOI: https://doi.org/10.1590/1413-2311.374.124848

- Baião AL, Couto CG, Oliveira VED. Quem ganha o quê, quando e como? Emendas orçamentárias em Saúde no Brasil. Rev Sociol Polit. 2019;27(71):e004. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-987319277104

- Vieira FS, Lima LDD. Distorções das emendas parlamentares à alocação equitativa de recursos federais ao PAB. Rev Saúde Pública. 2022;56:123. DOI: https:// doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056004465

- Ulinski KGB, Carvalho BG, Vieira FS, et al. Efeitos das emendas parlamentares no financiamento muni-cipal da atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde. Cad Saúde Pública. 2024;40(3):e00007323. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-311XPT007323

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras