Fim da escala 6×1: Para pôr limites à exploração

Reforma Trabalhista criou vários dispositivos que resultaram em aumento de horas trabalhadas e queda de salários. Entre eles, exclusão de pagamento de tempo de locomoção e jornadas adequadas à demanda dos patrões. Como promover turnos mais equitativos e saudáveis?

Publicado 20/10/2025 às 19:24 - Atualizado 28/10/2025 às 19:18

O quarto texto da série sobre a necessária Redução da Jornada de Trabalho, produzido pelo Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit) da Unicamp, e publicado em parceria com o Outras Palavras, retorna à 2017. A Reforma Trabalhista de Michel Temer favoreceu o capital ao ajustar a jornada às suas necessidades, rompendo com a função histórica de impor limites à exploração dos empregadores. Ampliou a flexibilização e isentou o pagamento por horas à disposição, com impactos negativos no nível de emprego e renda – como exclusão do pagamento do tempo de locomoção até o trabalho e jornadas intermitentes, causando imprevisibilidade na remuneração mensal.

A promessa era retomar o crescimento da economia, os investimentos e gerar empregos – o que, claro, não ocorreu. E os efeitos da desregulação têm levado a jornadas cada vez mais excessivas e, consequentemente, menor remuneração por hora trabalhada, tempo limitado à vida social e o aumento de acidentes e risco de doenças.

No capítulo do dossiê a seguir, cujo título original é O Fim da Escala 6×1 e a Possível Reintrodução da Padronização das Jornadas no Contexto Pós-Reforma Trabalhista, a juíza do Trabalho Daniela Macia Ferraz Giannini analisa os possíveis impactos da redução da jornada, na hipótese do fim da escala 6×1, que implicaria numa redução nas modalidades de trabalho flexível e no possível movimento de repadronização das jornadas, a fim de promover uma organização mais equitativa. Leia a série completa aqui

Introdução

A aprovação da Reforma Trabalhista, por meio da Lei nº 13.467/2017, representou a legalização da regulação do trabalho para ajustar o tempo de trabalho às necessidades do capital, configurando-se como um instrumento de flexibilização e despadronização do uso do tempo de trabalhoi. Essa reforma inseriu-se em uma tendência global de reformas laborais, intensificada após a crise financeira internacional de 2008, pautada em argumentos econômicos ortodoxos ancorados no pressuposto de que o excesso de regulação trabalhista impacta negativamente os níveis de emprego e renda (Manzano, 2021).

A pandemia da Covid-19 sobreveio em um contexto de intensificação e flexibilização das jornadas de trabalho, período em que aconteceu o fortalecimento de movimentos sociais que propunham a redução da jornada como estratégia para enfrentar a crise. Nos países centrais, a proposta da semana de quatro dias e, no Brasil, um pouco mais tarde, o movimento pela extinção da escala 6×1 – seis dias de trabalho para um de descanso – recoloca o tema da redução da jornada no debate público.

Sem dúvida, a vida tem sido organizada em torno do valor central do trabalho, intercalado por momentos de lazer, até culminar na aposentadoria. Contudo, observa-se um desejo crescente por mais tempo livre, que permita às pessoas se dedicarem à família, ao lazer e a outras atividades que dão sentido às suas vidas e se inserem nos espaços de liberdade individual (Aznar, 1995).

Este artigo analisa a importância da campanha pelo fim da escala 6×1 no Brasil, por reintroduzir no debate social a pauta da redução e padronização das jornadas, bem como os possíveis impactos sobre as normas introduzidas na CLT pela Reforma Trabalhista e sua incapacidade de melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, que vivem um momento em que seus tempos de vida estão ajustados às exigências da lógica do mercado.

A Reforma Trabalhista: legalização da regulação do trabalho para ajustar o tempo de trabalho às necessidades do capital

A crise do capitalismo nos anos de 1970 marcou o início do colapso dos pilares civilizatórios que sustentaram a chamada Era de Ouro pavimentando o caminho para que, nos anos de 1980, a flexibilização do tempo de trabalho em favor do capital se iniciasse nos Estados Unidos e no Reino Unido – tendência que se espalhou pela Alemanha, França e outros países europeus ainda na mesma década, intensificando-se nos anos de 1990 (Gibb, 2017).

Enquanto os países capitalistas centrais adotavam o neoliberalismo, em sentido oposto a Constituição Federal brasileira de 1988, entre outros direitos sociais, fixou a jornada diária em 8 horas e diminuiu o módulo semanal de 48 para 44 horas para trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, XIII), constituindo a última redução do tempo de trabalho no país até o presente momento. Contudo, esse modelo não resistiu às políticas neoliberais, pois embora o Brasil tenha inicialmente resistido à adoção imediata das diretrizes do Consenso de Washington, acabou por implementá-las rapidamente ao longo da década de 1990.

Nessa mesma década, diversas formas de compensação de horas foram adotadas no Brasilii, todas para atender às necessidades da produção e não as dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que a bandeira da redução da jornada de trabalho perdia força diante da multiplicidade de modalidades de jornada de trabalho que foram sendo adotadas e, quando circunstancialmente voltou a aparecer na agenda, estava vinculada às propostas de flexibilização na distribuição do tempo de trabalho.

Nos anos 2000, apesar dos avanços sociais alcançados durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), a flexibilização do trabalho não foi revertida à situação anterior aos anos de 1990.

Em 2016, o processo de destituição da Presidenta Dilma Rousseff abriu caminho para a aprovação da reforma trabalhista, implementada pela Lei nº 13.467/2017, durante o governo de Michel Temer, representando uma ruptura com a função histórica da regulação do trabalho: a de impor limites à liberdade patronal na definição das condições de trabalho (Krein, Abílio e Borsari, 2021).

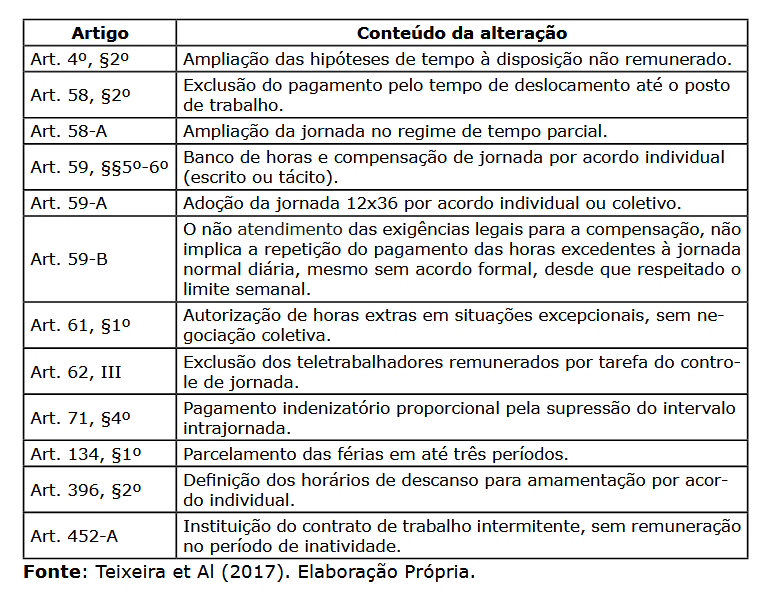

O uso do tempo de trabalho foi significativamente alterado pela Reforma Trabalhista, que incluiu e modificou um total de doze dispositivos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme quadro de síntese abaixo apresentado.

Quadro – Dispositivos da CLT incluídos ou modificados pela Reforma Trabalhista com impacto sobre o uso do tempo de trabalho.

As alterações introduzidas pela reforma na regulação do uso do tempo de trabalho no Brasil subdividem-se em dois grandes grupos: os dispositivos que isentam o empregador do pagamento pelo tempo à disposiçãoiii e aqueles que ampliam significativamente as possibilidades de flexibilização do uso do tempo de trabalho atender às necessidades do capitaliv.

De fato, a Reforma Trabalhista de 2017 inseriu-se em uma tendência global de reformas laborais, intensificada após a crise financeira internacional de 2008, as quais fundamentam-se em argumentos de natureza econômica, ancorados nas teses da vertente conhecida como “novo-keynesiana”v, a qual parte do pressuposto de que os sistemas nacionais de regulação trabalhista elevam os custos do trabalho, comprometendo a produtividade das empresas, a competitividade dos países e, consequentemente, os níveis de emprego e renda (Manzano, 2021).

Portanto, essa concepção é reforçada por uma visão amplamente difundida na ortodoxia econômica, que considera as normas trabalhistas prejudiciais aos próprios trabalhadores, por supostamente elevarem de forma artificial o custo da força de trabalho e gerarem distorções na alocação eficiente dos recursos. Nessa perspectiva, o excesso de regulação passa a ser apresentado como causa do desemprego e da expansão do trabalho informal (Teixeira, 2019).

No entanto, as alterações na regulação do trabalho, como a flexibilização de direitos e a redução do custo da força de trabalho, não são suficientes para induzir os empresários a investir em produção ou ampliar o número de postos de trabalho, na medida em que a principal variável que orienta as decisões de investimento é a expectativa de demanda futura, e não apenas o custo do trabalho. Em contextos de estagnação econômica, elevada ociosidade da capacidade produtiva e baixa previsibilidade quanto à expansão do consumo, a simples desregulamentação das relações de trabalho não cria os estímulos necessários para que o setor produtivo amplie sua atuação. Pelo contrário, ao reduzir a renda e o poder de compra dos trabalhadores – parcela expressiva do mercado consumidor –, tais reformas tendem a comprimir a demanda agregada, aprofundando a insegurança dos empresários e desestimulando novos investimentos, o que compromete ainda mais a geração de empregos (Teixeira, 2019).

Os resultados empíricos observados nos anos subsequentes à aprovação da reforma confirmam essa interpretação. De acordo com dados da PNAD Contínua do IBGE, a Reforma Trabalhista não promoveu a geração de empregos, como alegavam seus idealizadores, uma vez que a taxa de desemprego era de 11,9% no quarto trimestre de 2017 e se manteve em patamar semelhante no mesmo período de 2018 (11,7%) e de 2019 (11,1%). Ou seja, dois anos após a entrada em vigor da reforma e antes do início da crise da Covid-19, os níveis de desemprego permaneceram praticamente inalterados. Cabe destacar que, antes da recessão econômica de 2015-2016, o país apresentava uma taxa significativamente inferior (6,6% no quarto trimestre de 2014), período em que a base protetiva da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ainda estava plenamente vigente (Oliveira e Proni, 2024).

A Reforma Trabalhista de 2017 não atingiu seus objetivos declarados de retomar o crescimento e gerar empregos. A flexibilização das jornadas favoreceu o capital e criou múltiplos tempos de trabalho, cada vez mais individualizados que coexistem em assincronia com outros tempos sociais, como os da família, do amor e do lazer (Cardoso, 2007).

O Fim da Escala 6×1: Reintrodução da Pauta da Redução e Padronização das Jornadas e Impactos na CLT Pós-Reforma

A crise da Covid-19 irrompeu em um contexto marcado pela intensificação e flexibilização das jornadas de trabalho, despertando nas pessoas o questionamento sobre o sentido do trabalho e o desejo crescente por mais tempo livre – tempo que lhes permita se dedicar à família, ao lazer e a outras atividades que conferem sentido à vida e se inserem nos espaços de liberdade individual. Como consequência, houve o fortalecimento de movimentos sociais que propunham a redução da jornada como estratégia para enfrentar a crisevi. Nos países centrais, a proposta da semana de quatro dias recolocou o tema da redução da jornada no debate público.

Mais recentemente, em 2024, a redução da jornada de trabalho voltou a ganhar espaço na agenda pública brasileira, impulsionada pela proposta do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT) de extinguir a escala 6×1 (seis dias de trabalho para um de descanso), sem redução salarial. A mobilização reuniu milhares de trabalhadores que se sentem sobrecarregados por jornadas extenuantes e enfrentam condições laborais cada vez mais precárias. A ampla adesão à petição pública organizada pelo VAT evidencia a insatisfação, especialmente entre os mais jovens, com a subordinação de seu tempo de vida exclusivamente ao trabalho e com escalas que desestruturam suas rotinas (Manzano et Al., 2024).

Em 25 de fevereiro de 2025, a deputada Érika Hilton apresentou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2025, com o objetivo de alterar o inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. A propostavii sugere o fim da escala 6×1, sem redução salarial, por meio da redução da jornada semanal máxima de 44 para 36 horas, a serem distribuídas em quatro dias de trabalho e três dias consecutivos de descanso. Cabe destacar que outras PECs em tramitação no Congresso Nacional antes da apresentação da PEC 8/2025 já tratavam da redução da jornada de trabalho, o que poderia viabilizar, por consequência, a extinção da escala 6×1viii.

Ao longo da evolução do capitalismo a luta pela redução do tempo de trabalho se desenvolveu em três frentes distintas: a duração (ou extensão), a intensidade e a distribuição (Dal Rosso, 2000). Mais recentemente, no entanto, uma nova frente foi incorporada a essa agenda: a remuneração pelo tempo à disposição. Assim, a extinção da escala 6×1, sem redução salarial, insere-se no campo das disputas entre as classes trabalhadora e capitalista em torno da regulação do tempo de trabalho e, uma vez aprovada, impactará tanto a duração (ou extensão), quanto a distribuição desse tempo.

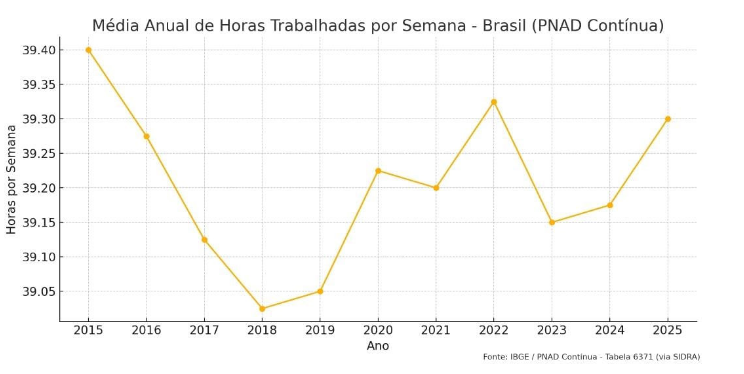

Os dados da Tabela 6371 da PNAD Contínua (SIDRA/IBGE) indicam que, por ocasião da aprovação da Reforma Trabalhista, em 2017, a jornada semanal habitual média era ligeiramente inferior a 39,2 horas. Nos dois anos subsequentes, 2018 e 2019, observou-se uma leve redução nesse indicador. No entanto, a partir de 2020, essa tendência se inverteu: a jornada passou a superar os níveis registrados em 2017 e, desde então, tem se mantido consistentemente acima desse patamar.

Gráfico 1 – Média de horas trabalhadas por Semana – Brasil.

De acordo com os dados da PNAD Contínua para o 4º trimestre de 2024, a média da jornada habitual de população ocupada em todos os trabalhos foi de 39 horas e 48 minutos semanaisix (IBGE, 2024). Trata-se de uma carga horária extensa, que limita o tempo dedicado à vida social – como família, lazer, descanso e qualificação – e aumenta os riscos de acidentes e doenças. Aliás, ao longo do ano de 2024, o Brasil registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais – o maior número desde 2014 e um aumento de 68% em relação a 2023 (Teixeira et Al., 2025).

A análise dos possíveis impactos do fim da escala 6×1 sobre as normas introduzidas na CLT pela Reforma Trabalhista deve partir do pressuposto de que a eventual aprovação de propostas de emenda à Constituição voltadas à redução da jornada de trabalho tende a repercutir positivamente na organização dos turnos e escalas laborais. A implementação de jornadas mais curtas ou a ampliação dos dias de descanso ampliará o tempo livre das trabalhadoras e dos trabalhadores, favorecendo a melhoria da saúde mental e, por conseguinte, a redução dos afastamentos relacionados a transtornos psíquico (Teixeira et Al., 2025).

Por outro lado, o fim da escala 6×1 implica, necessariamente, uma redução nas modalidades de flexibilização do tempo de trabalho atualmente praticadas, representando um possível movimento de repadronização das jornadas. Ao impor seis dias consecutivos de trabalho para apenas um de descanso, restringe significativamente o tempo destinado à vida pessoal e ao convívio social. A sua extinção poderá favorecer uma organização mais equitativa das jornadas, sobretudo, se vier acompanhada da redução da jornada semanal. Nesse cenário, a diminuição da jornada, aliada a escalas ajustadas para garantir o cumprimento da nova limitação constitucional, tende a promover um equilíbrio mais saudável entre a vida profissional e a vida pessoal.

Embora as formas de compensação autorizadas pela reforma continuem vigentes, sua aplicação passará a ocorrer em uma semana de trabalho mais curta, sobretudo se for aprovada também a redução da jornada semanal, o que exigirá uma reorganização dos mecanismos de compensação, tendo em vista a nova limitação quanto ao número de dias trabalhados consecutivamente, podendo reduzir a margem de manobra das empresas para distribuir a jornada de forma flexível. Como consequência, tende-se a restringir a prática de jornadas extensas e fragmentadas, promovendo maior previsibilidade e regularidade no tempo de trabalho do empregado.

Os impactos também serão positivos ao mitigar os efeitos prejudiciais, para os trabalhadores, da exclusão do tempo à disposição da remuneração, uma vez que tais períodos estão associados ao deslocamento para o trabalho ou à permanência do empregado nas dependências da empresa antes ou após a jornada. Assim, caso o fim da escala 6×1 venha acompanhado da redução da semana de trabalho, haverá jornadas mais curtas e ampliação dos dias de descanso, o que implicará, necessariamente, a diminuição dos tempos à disposição, já que, com uma carga semanal menor, esses períodos também tendem a se reduzir.

Considerações finais

A importância da proposta de extinção da escala 6×1, sem redução salarial, reside não apenas em recolocar os temas da redução e da padronização do tempo de trabalho no debate social, mas também em representar uma possibilidade de atenuar alguns dos efeitos nefastos da Reforma Trabalhista de 2017. Ao propor uma nova organização do uso do tempo de trabalho, a medida desafia os parâmetros normativos instituídos por essa reforma e abre espaço para a construção de um modelo de sociedade que reconheça o direito ao tempo livre e à autonomia sobre o próprio tempo.

Referências

AZNAR, G. Trabalhar menos para trabalharem todos. São Paulo: Página Aberta, 1995.

CARDOSO, A. C. M. Tempos de trabalho, tempos de não trabalho: vivências cotidianas dos trabalhadores. 2007. [Tese de Doutorado]. São Paulo: USP, 2007.

CARDOSO, A. C. M.; CALVETE, C. S.; KREIN, J. D, DAL ROSSO, S. Introdução. In: DAL ROSSO, S.; CARDOSO, A. C. M.; CALVETE, C. S.; KREIN, J. D. (Orgs.). O futuro é a redução da jornada de trabalho. Porto Alegre: CirKula, 2022. Pp. 23-28

DAL ROSSO, S. El tiempo de trabajo en América Latina y Caribe. In: Congreso Latinoamericano de sociología del trabajo, 3., 2000, Buenos Aires. Anais […]. Buenos Aires: ALAST, 2000

GIBB, L. S. F. A tendência de despadronização da jornada de trabalho: configuração no Brasil e Impacto nas Mulheres. 2017. [Tese de Doutorado]. Campinas: Unicamp, 2017.

KREIN, J. D.; ABÍLIO, L.; BORSARI, P. A despadronização do tempo de trabalho: múltiplos arranjos e sofisticação dos mecanismos de controle da jornada. In: KREIN, J. D.; Et AL. (Orgs.). O Trabalho Pós-Reforma Trabalhista (2017). São Paulo: Cesit, 2021, p. 252-282.

MANZANO, M. P. F. Impactos econômicos da Reforma Trabalhista. In: KREIN, J. D.; Et AL. (Orgs.). O Trabalho Pós-Reforma Trabalhista (2017). São Paulo: Cesit, 2021, p 56- 77.

MANZANO, M.; BORSARI, P.; SCAPINI, E.; KREIN, J. D. Fim da escala 6×1: viável para a economia, urgente para a sociedade. Folha de S. Paulo. 25 nov. 2024. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2024/11/fim-da-escala-6×1-viavel-para-a-economia-urgente-para-a-sociedade.shtml.

OLIVEIRA, T.; PRONI, M. A reforma trabalhista de 2017 não entregou o que prometeu: qual o impacto da reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017? Do ponto de vista da geração de empregos, foi um fracasso. In: Le Monde Diplomatique Brasil. 2024. Disponível em: https://diplomatique.org.br/a-reforma-trabalhista-de-2017-nao-entregou-o-que-prometeu/

TEIXEIRA, M.; SALIBA, C.; OLIVEIRA, C. L.; ALSISI, L.B. O Brasil está pronto para trabalhar menos. A PEC da dedução da jornada e o fim da escala 6×1. 2025. São Paulo: Transforma/Economia para Transformação. Nota de Economia 04/2025 n. 3.

TEIXEIRA, M. Os efeitos econômicos da reforma trabalhista. In: KREIN, J. D.; OLIVEIRA, R. V.; FILGUEIRAS, V. A. (Orgs.). Reforma trabalhista no Brasil: promessas e realidade. Campinas: Curt Nimuendajú, 2019. Pp. 53-80.

TEIXEIRA, M. GALVÃO, A. KREIN, J. D. BIAVASCHI, M. ALMEIDA, P. F. ANDRADE, H. R. Contribuição crítica à reforma trabalhista. Campinas: UNICAMP/IE/CESIT, 2017.

Notas

iA despadronização do tempo de trabalho é a configuração de múltiplos arranjos de jornadas voltados para atender às necessidades do empregador, como resultado do avanço da flexibilização do tempo de trabalho em benefício do capital, o que implica a dissolução dos limites impostos à liberdade patronal de fixar jornadas, anteriormente estabelecidos pelo Estado e pela negociação coletiva no período pós-Segunda Guerra (Gibb, 2017).

iiAs formas de compensação de horas foram adotadas no Brasil, na década de 1990, todas para atender às necessidades da produção e não as dos trabalhadores, foram ajustes de jornada flexível, Banco de Horas, anualização da jornada, compensação individual da jornada, horário flexível individual, trabalho em turnos, trabalho em sistema de escala, compensação do trabalho em domingos e feriados, contratos flexíveis em relação ao tempo, contrato de trabalho a tempo parcial, contrato por prazo determinado e contrato de trabalho temporário (Gibb, 2017).

iiiArtigos 4º, §2º, 58, §2º e 452-A da CLT.

ivArtigos 58-A, 59, §§5º-6º, 59-A, 59-B, 61, §1º, 62, III, 71, §4º, 134, §1º e 396, §2º da CLT.

vEmbora essa escola de pensamento econômico carregue o nome de Keynes, ela se distancia, na realidade, da teoria econômica revolucionária por ele desenvolvida a partir da crise que atingiu os países capitalistas após a quebra da Bolsa de Valores de 1929. A teoria original de John Maynard Keynes contrapõe-se à lógica das reformas laborais ao defender que a rigidez de salários e a proteção ao trabalho não são entraves ao crescimento econômico e ao pleno emprego. Para Keynes, o desemprego não resulta de um excesso de regulação ou de altos custos trabalhistas, mas sim da insuficiência da demanda agregada.

viExperiências internacionais como na Finlândia, Bélgica, Escócia, Islândia, Espanha, Japão, Emirados Árabes, Reino Unido (Dal Rosso, 2022) propõem reduções na jornada de trabalho. Na América Latina, o Congresso chileno aprovou a redução da semana de trabalho de 45 para 40 horas, com a possibilidade de negociação para a adoção da semana de quatro dias úteis. No Brasil, a organização sem fins lucrativos 4 Day Week Global realiza um teste da semana de trabalho de quatro dias em 21 empresas em projeto-piloto cujas avaliações preliminares revelam melhorias na produtividade dos empregados. https://vocerh.abril.com.br/futurodotrabalho/chile-aprova-reducao-de-jornada-de-trabalho-e-semana-de-4-dias. e https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2024/04/30/semana-de-4-dias-empresas-que-reduziram-expediente-relatam-serie-de-melhorias-apos-tres-meses-de-teste.ghtml

viiA PEC 8/2025 propõe: “Art. 1º O inciso XIII do art. 7° passa a vigorar com a seguinte redação: “Art.7° […] XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e trinta e seis horas semanais, com jornada de trabalho de quatro dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;».

viiiA PEC 221/2019, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, propõe a redução gradual da jornada semanal para 36 horas, criando as condições para a superação desse modelo de escala, embora não o mencione expressamente. Já a PEC 148/2015, apresentada pelo senador Paulo Paim, prevê uma redução escalonada da jornada de trabalho, partindo das atuais 44 horas até alcançar o mesmo limite de 36 horas semanais. Embora adotem estratégias distintas, essas propostas legislativas convergem ao buscar a limitação da jornada e a reorganização do tempo de trabalho.

ixApesar de a jornada média semanal ser inferior à legal, muitos enfrentam jornadas excessivas, que ultrapassam o limite permitido ou, ao contrário, altamente fragmentadas, reflexo do desemprego, da informalidade e da subutilização da força de trabalho.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras