O caminho fica longe: a guerra, o exílio e a loucura

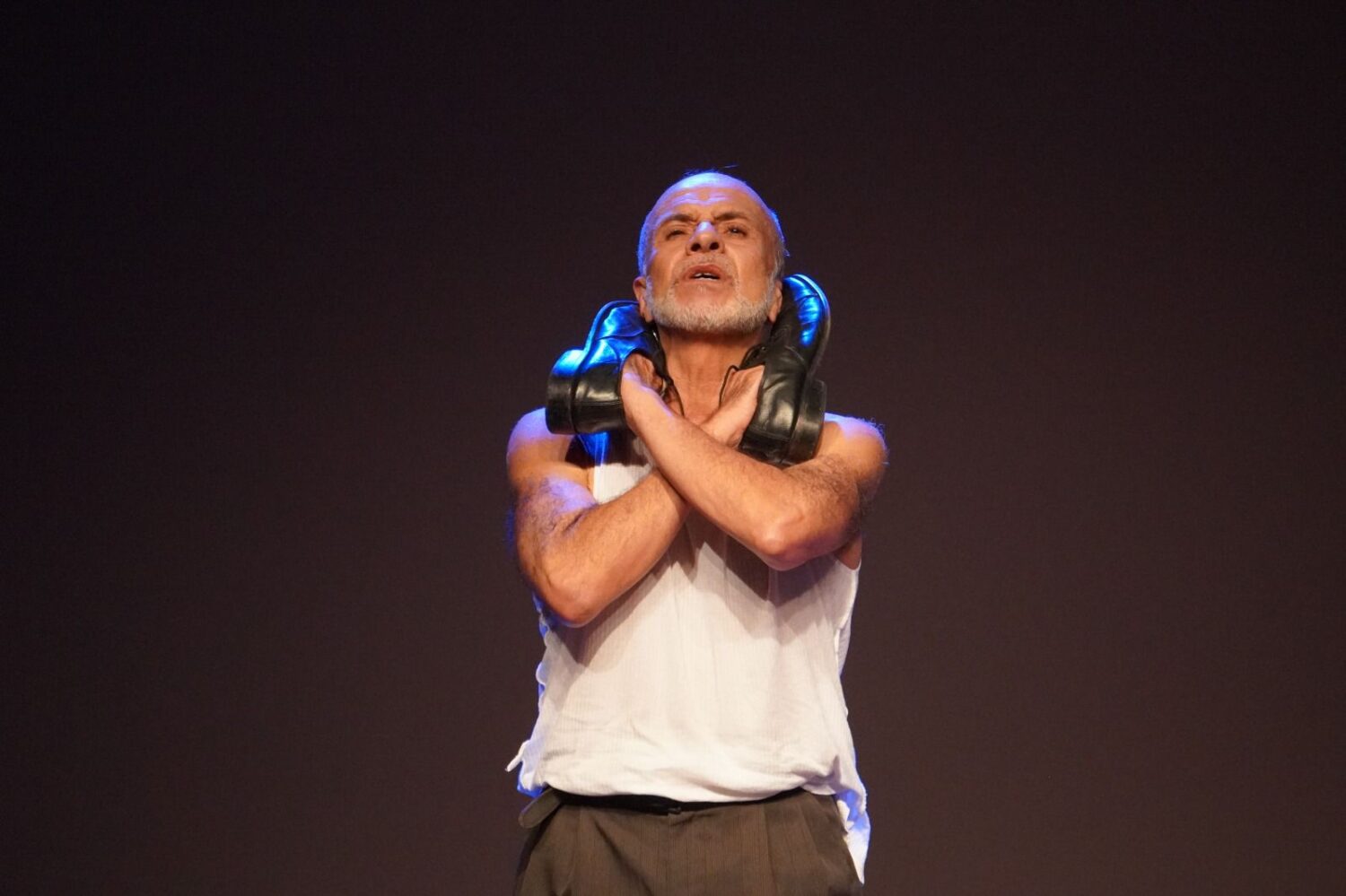

Um ensaio sobre a “máquina de memória” que o teatro também é. Em Sobre cachorros que se recusam a morrer, vozes do Pai, um imigrante libanês, e do Ator se fundem numa história de perda, trabalho e persistência: um ato de resgate e tradução das lembranças – próprias e do Outro

Publicado 06/10/2025 às 19:07 - Atualizado 06/10/2025 às 19:24

Talvez no fim dos tempos o Saara volte, como seu coração,

a ser inundado por uma grande onda ancestral e floresça

Samir Murad

1.

A primeira palavra é a do pai. Ainda que ele não esteja presente, ou sobretudo por isto, a palavra que escutamos é a do pai. Ela vai se despregando da máquina de memória que o Ator manuseia, manipula, leva para lá e para cá – ora fazendo falar aquela caixa preta de um tempo de há tanto; ora fazendo calar sob os rigores de uma baqueta invisível que ordena o tempo. Tempo cênico, tempo litúrgico, tempo de arranjos incomensuráveis, tempo que escapole, inexorável, de entre os dedos da mão do Ator que acena para tão logo, ainda.

A voz do pai, ‘voz que palavra’ está gasta, consumida, uma voz cravejada de passado, voz lambuzada de tanto trabalho, voz costurada em nódulos regiamente moldados ao confronto das horas de não mais, voz sem presente e sem futuro, recolhida aos limites da caixa de pequeninos milagres diários que somente o Ator é capaz de acessar.

Meu amigo! Eu como operário, como trabalhador, como outro qualquer, eu sou um homem muito sério. Muito sério! Agora que me toca, eu faço tudo direito, estou em idade que me alembro, idade de treze anos, comecei a pensar, a raciocinar o que ia fazer nesse mundo. Então cheguei até essa idade que estou falando. Estou com oitenta anos. Eu não esqueço, tenho uma memória muito boa. Trabalhava, cortava terra, trabalhava dia e noite, trabalhava no morro pra cá, pra lá, pra um, pra outroi.

O Ator ativa a voz, ele a aciona como se estivesse a evocar a personagem perpassada de lanhos e bolor, um rasgo retrato, o terno gravata solene, o olhar frontal de quem espreita as tarefas a cumprir pontualíssimo e preciso – um pai inteiro às costas – ele surge, se esvai, as mãos do Ator tem pinças para a colheita de pérolas, o Ator não poupa esforços, ele estira a pele que recobre glândulas, gordura, nervos, tecidos, o Ator é cirúrgico, ele pesca de ali o pai que se lhe foragia, ele ressurge irônico, reto e sanguíneo, pousado aos ombros do Ator em sua labuta repisada, seguir em frente sempre em frente, um caixeiro tomado de ofícios terrestres.

O Ator conduz incansável a mala de repertórios. Ingressará nos muros aviltados de uma cidade iniciada ao deserto, o Ator traz nos bolsos um par de olhos e uma penca de palavras para uso vário. O Ator avança cortando terra, aos trabalhos que lhe tomam o dia e a noite, num para lá e para cá como a um ritornelo que insiste em lhe voltar, o Ator encampa o regresso, o dever da memória lhe volteando às espirais, ele redobra a voz metálica da tradição, seguir em frente, sempre em frente, porque as coisas do viver lhe antecipam os caminhos, ele arma o passo.

Seria o caso a destinação, que importa isto ao elevado da hora?! O Ator não titubeia sequer um minuto, ele se antecipa às demandas, ele traz às costas o embornal com que avilta o palco – ele sobe uns míseros degraus, as pernas estão arqueadas, ele chega com passos pantomimas o mapa-múndi das referências, um palhaço aqui, outro acolá, o Ator traz a voz que contralta e serpenteia com um sotaque que (nos) estrangeira; o Ator e sua voz, a voz do Pai através da voz do Ator, estamos em busca de um solo-pouso onde estivar os trabalhos de leitura.

Como meu pai, tornei-me caixeiro viajante, mas vendendo… vendendo não. Oferecendo histórias, memórias, sonhos, fantasias, que valem a moeda de troca entre o artista e seu público. Então, quando vi que aquele passageiro chegava nas últimas estações de sua viagem, decidi carimbar sua passagem de vida. Foi então que vi que o muro de medos que havia entre aqueles homens e aí precisei conhecer melhor o garoto que existia antes do homem, porque o garoto pode pular o muro, o homem não pula não! Para isso eu tive a ajuda dessa máquina de memória…ii

O Ator nos oferta a sua artesania, não sem antes perguntar, gentilíssimo, se seria o caso de (nos) enviar as peças todas decupadas – a voz separada da máquina de memória, voz desossada da caixa preta na que repousava exausta de tanto caminho, de tanta guerra às costas, ela a voz sobressalente, desconfiada, a voz espreita um perímetro menos árido e escarpado onde, estirando os pés a salva, ousasse o estribilho do povo que deixou atrás, a voz busca repouso até que os olhos a despertem da letargia na que se faz envelopada – espécie de bunker desde o qual a voz nos observa em recuo e reserva.

Mas que dizer ao Ator, fabuloso atuador? Dizer de nosso espanto num crescendo, a leitura do texto dramatúrgico nos pegando pelas mãos e nos levando por sertões incongruentes, onde sequer um filete de umidade acena com outros rincões nos quais perambule um caixeiro de ilusões? Dizer do ar rarefeito que nos foi desenchendo a pleura, tocando com as pontas dos dedos do enredo o pneumotórax que há tanto parecia extinto em nós? Dizer ao Ator que de entre as peças decupadas que iam nos chegando seria o caso dispor de um vaso com um pouco de água salobra, água de travessia, água de estuários, por onde chegam chegaram fluxos migratórios, uma afluência de exílio com sua heráldica posta à prova todos os santos dias? Será o Ator nos afugentaria na primeira hora? Guardemos para tão logo a carta estratégica por onde ingressarmos; mister é segredar (nos traímos ao revelar) que trazemos costurada no fundo falso a chave da casa. O espetáculo apenas começa. Primeiro segundo terceiro sinal. As orelhas de abano estão dispostas às tarefas do ver e ouvir. Samir Murad nos conta do Cachorro que se recusou a morrer. Nos contará outras coisitas mais.

2.

Como será se foi compondo o espetáculo que buscamos atravessar? O ensaísta arrisca imprecisões como dispositivo de ingresso na construção do espaço cênico de O Cachorro que se recusou a morrer. Como se fosse de espinhos o leque das questões, o ensaísta faz uso das convenções em seu beneplácito: Como que isto ou aquilo? O porquê de tal e tal coisa? Qual o andamento e as sequências de decisões até que? É que ele, o mencionado ensaísta, poderia interpelar o Ator com um cajado de perguntas diretas e objetivas.

Imaginemos a cena de infortunada aproximação: o ensaísta de posse de um bloco de notas lançando uma saraivada de palavras sobre o colo do Ator – partitura tacanha/tosca de gesto farsesco, o ensaísta talvez pensasse avançar com tais ferramentas; a coluna vertebral vergada num para frente, a cabeça erétil pesadona eivada de ventania, e eis que o Ator se desviasse como a um salto de capoeira, ele, o Ator, usando de subterfúgios – uma penca de ases na manga do paletó, o improviso em acúmulo de décadas o Ator tergiversasse na evitação do desmonte dos mistérios nos que se assenta o espetáculo; ele, o ensaísta, cheio de dedos, ele, o Ator tomado em susto; na certa que o Ator lhe voltaria o rosto de boca trancada, e da boca trincada nenhuma palavra a escorrer precipitada ao conforto daquele que escreve o ensaio; nenhum segredo de alcova a destrinchar o lado de trás do enredo, o seu reverso intenso e inorgânico, nada que dispusesse ao ensaísta os modos afoitos de revirar pelo avesso o mistério que não convém que seja desvirado – o espetáculo estando todo ele ao espetáculo e ponto final, é do Ator este martelo este chicote preciso pontual certeiro. Como se fora uma peleja de boxe ou se estivesse às touradas no hall das apostas.

Talvez que o ensaísta não lhe chegasse tão às secas, e mantivesse, sob insuspeito disfarce, uma frase de pedra lascada como instrumento de corte invasivo – peça cirúrgica que perfura o halo onde brota um filo de compreensão que apazigua, mas qual? Quiçá o aramado de proposições ousasse, pretenso e definitivo, a conclusão do verbo ou o encerro do causo, mas nada que isso, nada lhe salva das imposturas de ocasião o ensaísta larga as teclas viciosas da comunicação instantânea – bem melhor é deixar em paz o Ator exausto de tanto caminho.

Tomemos outra direção. Há de haver um atalho que nos leve ao centro do espetáculo que escapa de todo jeito e para todos os lados. O ensaísta segue o caminho que já sabemos que é distante.

Agora é às estantes abarrotadas de palavras e percurso a que se volta o ensaísta – ele perscruta o timbre variado dos intérpretes e hermeneutas dispostos às prateleiras, será lhe serve de degrau/plataforma para os intentos de ‘traduzir’ a peça, de tomar pelo colarinho o Cachorro que se recusou a morrer e enxertá-lo de razões e de’ folias de reis’ na elocubração de sínteses de página inteira? Quiçá a pilha de papéis acumulados no entorno da mesa de trabalho sirva de rescaldo – e tudo isto somado lhe valendo de pista de pouso a contemporizar derivas erráticas, o ensaísta circunvaga ao rechaço dos módulos prontos e de fácil encaixe. Parece ter escutado do Ator as veias do silêncio que elucida, o Ator veste as orelhas com os sapatos da labuta. Todavia, os vícios e costumes obsediam o ensaísta e ele se lança sobre as certezas de um capítulo fatal, um bloco de parágrafos andantes. É que dentre algumas referências sacadas ao pacote de leituras extemporâneas, lhe sobrevêm as indicações de Peter Brook acerca do espaço vazio no qual todas as convenções são concebíveis, uma vez a ausência de formas rígidasiii. Vontade que tem o ensaísta é perguntar ao Ator se essa vereda lhe cola à pele dos ensejos e convicções, o ensaísta lhe regressa esta marca, o Ator faz que sim com a cabeça, um sim que se repete e expande.

Será este, então, o atalho por onde ingressar? O espaço vazio do palco, o espaço vazio da casa – o palco como trilha de preenchimento da casa morta, um banco onde antes era um vaso de flores sempre vivas, ressequidas e desidratadas, as flores do deserto, das que nunca ousam morrer, ele o Ator não será presenteara, certo dia, o Pai com um vaso de flores do deserto, as únicas que vingaram, as únicas que insistem em permanecer testemunhos da ausência mais estapafúrdia que há? Será o Ator irá preenchendo os vazios com os sopros doutros carnavais, àquela varanda/sacada desde onde se via os carros passarem, e se os contava na ponta do dedo a ver se se acertava a placa, os quatro números da sorte que o Ator vai lançando sobre a mesa de apostas a ver se ganha a rodada, a ver se o ensaísta acerta o fôlego, a pegada disforme de um giz apagado onde antes fora tão insistida a presença do que já não há…?!

Estamos entrando no palco. Aos poucos, devagar, tateando com cuidado os quatro cantos da parede que não há, ingressando em fronteiras desarmadas, pelas beiras e nas curvaturas onde o vento sopra com leveza e insistência.

3.

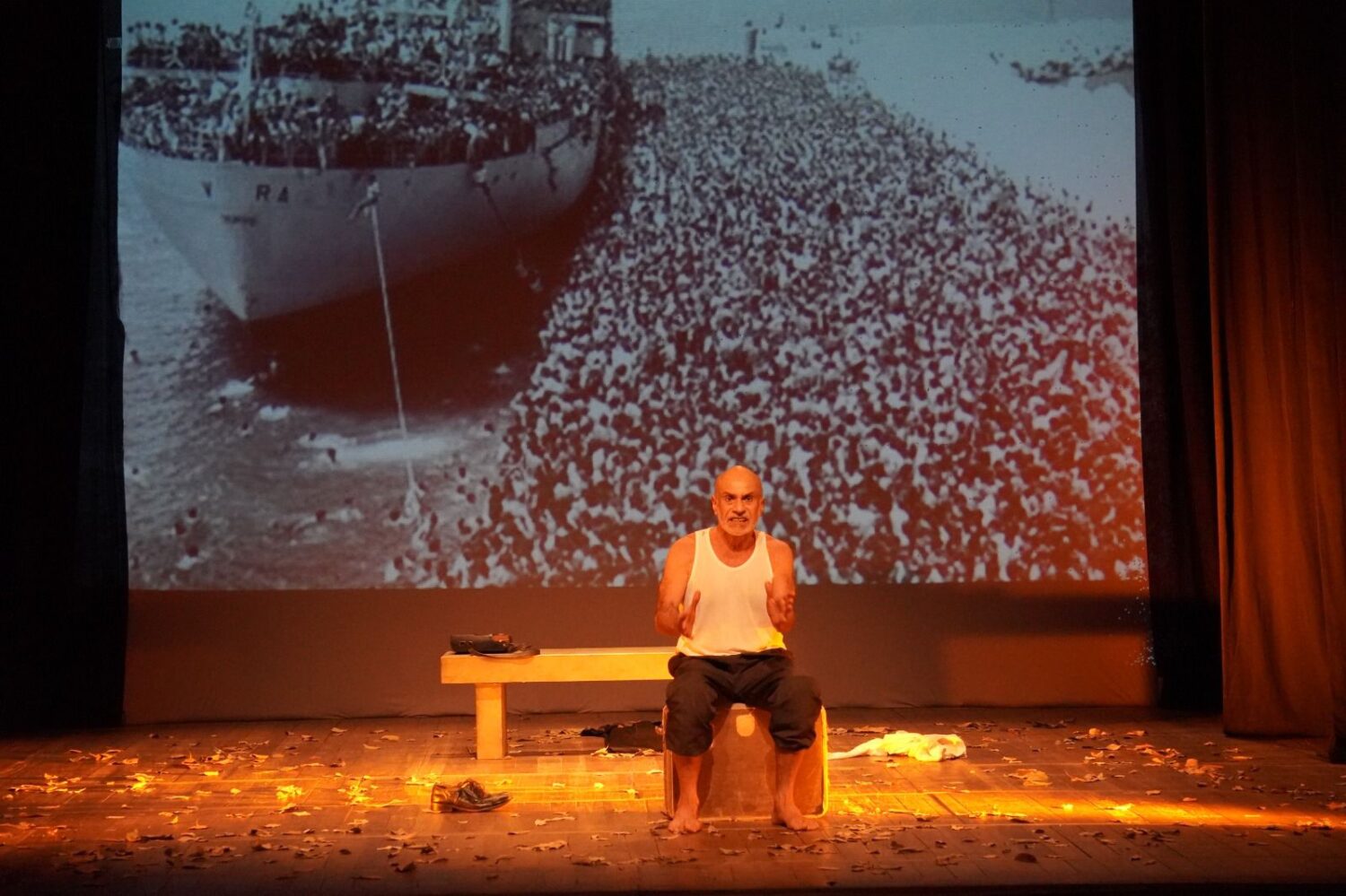

Subir até o palco – vazio, ou quase. Nele reina imperioso um banco de madeira onde o Ator se senta na evocação de tempos de não mais – passar a limpo o torrão das horas. No palco, o vazio de apenas um banco de concreto onde se deita retorcido, os joelhos em flexão até a altura do peito, os braços a enrodilhá-los como se fora da guerra o estampido que assusta até não mais poder o menino que fora um dia o Pai diante de outra guerra surda à manufatura de órfãos.

No palco, quase nada, somente o banco de curtume onde se estica o corpo em gangorra como nos jogos da infância, a irmã a desequilibrar para si o garoto lá no alto de castigo, a garoto a acordar sursis que lhe servissem de conciliábulo – ouvir dela a sua decisão prévia de lançar-se até que, o garoto a evitar os nódulos do que se faria tão logo a irmã a calcinar-se de encerros mal fadados, voltar o tempo atrás, o Ator a girar ao revés a gangorra, evitar a farmácia-prerrogativa do ir-se da irmã, acolhê-la para que ela se mantivesse ali aos pés do junto.

No palco, um banco de pedra onde se esconde nos seus encalços o menino que era o Ator quando dos gritos da discórdia dando as vezes das horas na que a Mãe não alçara a si a condição da alegria, o rosto preso sufocado da feição última ao esquife, ele às tentativas de soltá-la em riso, de fazê-la dançar e largar-se às festas de uma tradição que lhe fora presilha e encomenda, ela, a Mãe, o pacote que se presta aos que vêm de fora, ela, a Mãe, a que se deixa para trás quando todos partiram, a família a começar ali, naquela curva sem arreio, naquela terra de empréstimo, onde será começa isto? Será de aí que o palco vai se preenchendo de vazios que falam tão a fundo?

Subir as escadarias da casa – vazia, ou quase. É de curvas o de que é composta a caixa postal. Rua Marechal Floriano Peixoto, 2178, apartamento 201, Nova Iguaçu. Será onde termina àquela rua? Será a um Líbano arcaico embrulhado de conflitos? Líbano nascido do Império que se tombara, Líbano ocupado por pencas e pencas de imperialismos de França. Líbano proto-história de outras batalhas na que a Palestina irá ser tomada de assalto. Líbano de cristãos e de muçulmanos lançados em guerra civil no último quarto do século passado. Até onde se estica a discórdia inconciliada? O Ator aponta com os dedos para o casal que repartia a casa, para o casal que repartia a vida, para o casal que a refazia no que lhes era possível aquele amontoado de fragmentos de um exílio que jamais se encerrara. O Pai viera porque não lhe era possível a permanência. A Mãe ficara porque não lhe fora possível o regresso.

Será que das tiras soltas deste despropósito de impossibilidades se ordena um carretel de rumores benfazejos? Será que há uma ponte movediça um elevado uma passarela que se estenda onde até então era o hiato a fenda a ausência? Será como se vai ajustando os encaixes de alto forno nos quais os filhos são frutos que se vão desprendendo do útero às catapultas um trás (traz) o outro – José/Badia/Saad/Suhad/Sada/Samir, tanto nome para vestir a colheita, tanta boca para caber na mala que se ajeita até o centro do palco. Mas faltam dois, será teve nome e apelido os dois que faltam, faltam dois que não roçaram as grades da permanência, faltam aqueles até que a conta encerre o ataúde, até que a última imagem da Mãe equilibre sulcos cicatrizes senis devastação, imagem que se vai, imagem que se prende à cabaça do Ator que lembra/que não esquece/que testemunha, restaram seis à casa de purgar, o engenho no que se plantava os pés ao tanto dos quefazeres, uma terra nova onde afundar com os dedos do trabalho as sementes para tão logo.

Meu pai também enterrou no fundo do quintal da casa velha os dois nenéns que nasceram antes de mim. Minha irmã do meio disse que minha mãe os perdeu por estar cansada de carregar bacia pesada na cabeça; eu acho que ela perdeu eles porque estava cansada de tudo. Hoje a gente sabe que a criança quando está na barriga sente tudo do lado de fora. Talvez por isso, eu tenha demorado muito antes de passar pro lado de cá, tendo quase seguido o rumo dos irmãozinhos. Segundo o espiritismo, eu posso ser a reencarnação de meu irmãozinho que pela segunda vez tenta voltar. Uma vez, uma cigana disse que eu trazia uma ‘coisa forte’ de meu avô! Perguntou se eu sentia dores no peito e na barriga. Meu pai não me chamava de filho mas de Babai. Peraí, um momentinho! Juntando espiritismo, mais cigana, mais Babai, acho que posso ser a reencarnação não do meu irmãozinho mas do pai do meu pai que morreu fuzilado numa guerra…iv.

4.

É que no princípio de tudo havia a guerra. Nela se vivia, nela se morria. Dela se escapava, a ela se arremetia. Por seus veios e escombros se fora o avô entre provas e contraprovas, entre gritos e baionetas, entre tremores e balaços ao fuzilamento. Avô que persiste no que conta o Pai – testamento aos modos da memória em tecelagem; Avô que ressurge diferido em revivência no corpo do Ator – que embaralha magia, crença e adivinhação a um valete de espadas tragado às intolerâncias de outrora e sempre.

Está-se ao jorro da palavra que não pode calar. Tanta coisa para contar que não cabe no palco vazio do espetáculo. Tanta coisa para contar que somente o palco vazio do espetáculo poderia o seu disparo de corredeira e fantasia, as vozes em cascata, e os gestos e os timbres a se superpor como se fora de uma ilha de edição, sua ‘demiurgia de fazimentos tantos’, este teatro estirado entre o mito e a genealogia no que Samir Murad se (nos) embala a vigíliav.

Aqui é o Pai a se alembrar:

Meu pai era do exército. Era do exército. Então meu pai foi com três soldados ‘pruma’ cidade chamada Akrun. É longe. Eles ‘foi’ com ordem do governo. Ele ‘mandou eles’ pra lá! Houve lá uma confusãozinha, a cidade levantou toda contra ele, houve uma briga tá tá meu pai também bancou o ‘valentom’… ficou numa trincheira e começou a atirar. Eles ‘morreu’ os dois na frente dele. Eles cercaram, pegaram ele. – “Olha! Como é que o senhor se chama?” Youssef Melhem. “Se o senhor ‘prova’ que é muçulmano, o senhor tá salvo, gostamos do senhor, é macho, outros acovardaram, morreram, mas o senhor ainda tá defendendo a pátria”. Perguntaram se ele sabia fazer alguma coisa de religião muçulmana. O homem não aprendeu nada, foi pro exército com 14, 15 anos, aprendeu a assinar o nome dele. (…) “Tem mais uma prova! O senhor mostra o seu piru… se o senhor tiver aquela pele na pontinha do piru, cortada, damos um abraço, o senhor de nossa religião”. Bom, acharam que ele não é nada disso… como católico, não é muçulmano. Meu amigo, deram tanto tiro nele. Mataram ele. Morreu e levaram, jogaram ele num abismo, é uma fundura de 500 metros. Os ‘doutor’, governante do Líbano, ‘gostava’ muito dele. Então, o exército tinha um caixote lá, botaram ele, ajuntou a cidade toda, fizeram o maior enterro, naquela aldeia, teve uma grande manifestação e subiu com ele mais de quinze soldadosvi.

Espécie de guerra germinal na que nasce um Estado, o Líbano surgindo de tal fatiado que somente uma guerra é capaz de precipitar. O Ator começa ali no que da guerra se enxameiam as gentes lançadas ao exílio. O Pai conta dos quarenta dias ao navio, da comida intragável, dos joelhos vergados ao chão do convés, lugar onde se come, lugar onde se escreve cartas que não chegarão a sua comunidade imaginada. E foi a França, o navio para, descarrega, recarrega, alguém desce e não volta, um aceno outro adeus, é de exílios somados que se vai costurando a travessia, é da vaga tormentosa que se alarga o caminho que fica longe, e será a Itália, outra paragem, dez dias em França, dois dias agora, o tempo passa curtido, o tempo se esgarça no palco recoberto de folhagens, será inverno para que as folhas se multipliquem, será outono quando da chegada do Pai, ele atravessa o oceano, ele desembarca no palco, ele traz um porto às costas, o Rio de Janeiro lhe assegura um mar de lamúrias vindouras, será tudo está escrito em um amontoado de cartas esquecidas nalguma caixa de sapatos daquela casa morta? Será que há nestas cartas (que não sabemos se há) os garranchos do homem que dorme exaurido pelo trabalho diário na lavoura ou no mercado de pulgas?

Agora é o Ator costurando as pontas rotas de um cadarço de fatos:

Meu pai partiu pelas águas do mar… se entupindo de macarrão tipo de vassoura, e com uma vassoura na mão desentupindo um ralo na velha casa partiu pela segunda vez, enquanto caía águas de chuva. E toda vez que eu pego uma vassoura para desentupir o ralo do meu chuveiro, eu sempre acho que também vou ter um infarto. Maktub?vii.

5.

Notas:

i Voz do pai – trecho extraído do texto da peça O Cachorro que se recusou a morrer, escrita e codirigida por Samir Murad.

ii Voz do Ator – trecho extraído do texto da peça.

iii BROOK, P. “As artimanhas do tédio’. IN: A Porta aberta – reflexões sobre a interpretação e o teatro. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2010 (p.24).

iv Voz do Ator – trecho extraído do texto da peça.

v Vejamos este depoimento de Samir Murad: “O cinema foi meu olho para o mundo. Quando criança eu ia muito ao cinema e só ao cinema. Quando fiz meu primeiro curso de teatro, aos 17 anos, eu ainda não tinha ido ao teatro. (…) Acho que o olhar do cinema (e falo isso no Cachorro) nasce em mim pelo fato de ter sido uma criança que passava muito tempo sozinha e que criava fantasias e histórias a partir do que observava, nos detalhes do universo que me rodeava, das coisas e das pessoas. O silêncio me aguçava os cinco sentidos e bem jovem comecei a escrever o que eu pensava ser roteiros de filmes. (…) As quebras das unidades de tempo e espaço, surgiram talvez pela minha tendência de sobrevoar o passado como forma de sustentar meu presente e que tornava mais fácil fundir sonho e realidade como no surrealismo revisto com Artaud. E aí a resolução da cena toma por vezes do cinema alguns elementos emprestados como cortes, fusões, diálogos com a trilha e a imagem projetadas, mas tudo na verdade é teatro”. Entrevista de Samir Murad por André Queiroz, 23 e 24 de agosto de 2025.

vi Voz do Pai – trecho extraído do texto da peça.

vii Voz do Ator – trecho extraído do texto da peça.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

Olá Renato, temos nosso apoia.se (https://apoia.se/outraspalavras) e nosso PIX ([email protected]) 🙂

Bom dia 🌹

Gosto muito de suas matérias e gostaria de colaborar economicamente com vocês, mas sou professor público de parcas economias. Haveria outra forma em que eu pudesse ajudar a manter o vosso programa?

Grande abraço a todas e todos.