Para levar a Saúde do Trabalhador ao centro do SUS

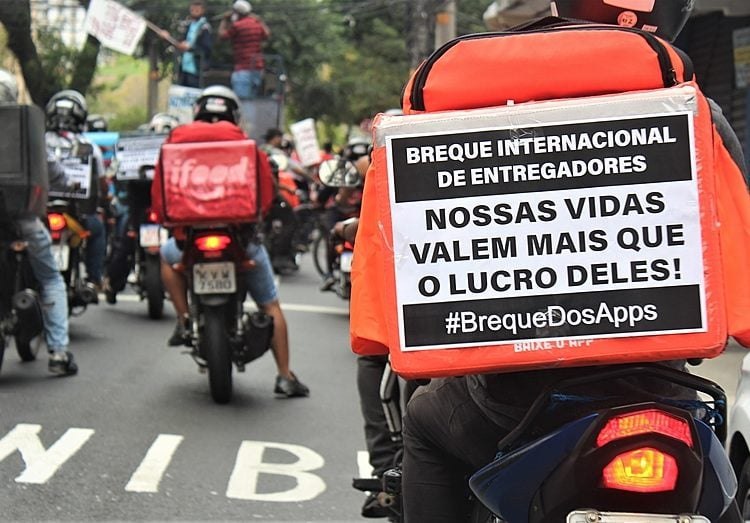

Uberização multiplica danos psíquicos e físicos a quem trabalha. Que fazer? Ampliar investimento na saúde pública, aproximar movimentos sindicais da Renastt e construir soberania digital – enfrentando as plataformas precarizantes

Publicado 29/08/2025 às 10:51 - Atualizado 03/09/2025 às 12:56

Ocorrida de 18 a 21 de agosto em Brasília (DF), a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (5ª CNSTT) se depara com um mundo do trabalho largamente transformado desde a última edição do evento, há onze anos. Em especial, devido à precarização de condições laborais promovida por processos como a pejotização e a uberização. Até por isso, um dos debates centrais do espaço foi a luta pela “saúde do trabalhador como um direito humano”.

Os números tornam o problema inegável. Desde 2021, o Brasil registra uma alta contínua de acidentes de trabalho, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego. O aumento foi de 12,63% entre 2021 e 2022, 11,91% de 2022 para 2023, e 11,16% entre 2023 e 2024. As mortes de trabalhadores associados a esses acidentes crescem na mesma toada, com crescimento de 25,4% entre 2016 e 2022.

“Nós vivemos transformações que misturam velhos problemas de saúde com novas condições ligadas às formas mais sofisticadas de controle do capital sobre o trabalho, a exemplo da mediação das tecnologias”, explica Diego de Oliveira Souza, enfermeiro, sociólogo, professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e participante da 5ª CNSTT. Responsável por uma pesquisa que investiga os efeitos da uberização sobre a saúde de entregadores de aplicativo, ele relata a explosão de acidentes de trabalho, problemas osteomusculares decorrentes do peso das bags e, claro, o boom de transtornos de saúde mental entre esses trabalhadores.

Entrevistado por Outra Saúde na 5ª CNSTT, Souza apontou alguns dos desafios enfrentados pela Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Renastt), definida hoje como uma “rede que não enreda”, e pela implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT). Apesar da importância de instrumentos como os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), “com o atual modelo ideológico neoliberal e uma base econômica de austeridade, o Sistema Único de Saúde (SUS) se resume a fazer saúde ocupacional”, identificando alguns riscos de acidente mas sem conseguir transformar os processos de trabalho.

Na conversa, o professor também apresentou uma série de propostas para que “a Saúde do Trabalhador deixe de ser periférica e passe a ser estruturante no SUS”. Estas não se resumem a modificações de políticas para a área, mas também passam pela luta contra o subfinanciamento da saúde pública e mesmo pela construção da soberania digital do Brasil, enfrentando o domínio das Big Techs que precarizam milhões de postos de trabalho e multiplicam os problemas de saúde de muitos brasileiros.

A seguir, confira a íntegra da entrevista com Diego de Oliveira Souza, enfermeiro e professor da Ufal. O texto foi levemente editado para garantir sua clareza.

Diego, as novas relações de trabalho, marcadas pela precarização, foram um dos três eixos temáticos da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Porque elas devem estar no centro das discussões?

Elas devem estar no centro das discussões porque o trabalho, seja em suas velhas ou novas formas, é a atividade central para pensarmos qualquer prática de saúde. Se nós queremos entender a saúde, e especificamente a saúde da classe trabalhadora, devemos ir além dos fenômenos biológicos de adoecimento do indivíduo: é preciso entender isso dentro do conjunto das relações sociais. Nelas, há uma centralidade das relações sociais de produção – ou seja, o mundo do trabalho. Entender como o trabalho vai se configurando ao longo da história é decisivo para entender do que adoecem e morrem os trabalhadores.

Atualmente, nós vivemos transformações que misturam velhos problemas de saúde com novas condições ligadas às formas mais sofisticadas de controle do capital sobre o trabalho. A mediação pelas tecnologias, por exemplo. O que a gente vê hoje é uma grande massa de trabalhadores com a subjetividade destroçada, destruída. Os grandes problemas são da ordem da saúde mental, relacionados ao trabalho e que se misturam com uma vida repleta de problemas sociais.

Outro dos eixos da Conferência é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), que foi aprovada em 2012. Hoje, estamos discutindo essa Política após uma década em que o trabalho mudou completamente no Brasil, então gostaria de ouvir um balanço. A PNSTT funciona? Se não, esse é um problema de sua estruturação e desenho ou um problema de sua implementação?

Eu queria começar dizendo que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é uma conquista social. Ela faz parte de um longo histórico de lutas, que é anterior até mesmo à própria Reforma Sanitária. Antes de surgir o atual formato da Renastt com os Cerest, o campo da saúde do trabalhador tinha iniciativas como os programas de saúde do trabalhador de âmbito municipal, que acabaram convergindo com a Reforma Sanitária.

Infelizmente, porém, a Política não funciona para a tarefa para a qual foi pensada – o que, insisto, não quer dizer que não tenha méritos. O próprio Luiz Carlos Fadel, um pioneiro da área e que fez a palestra magna aqui da Conferência, diz em um de seus textos que “a Renastt é uma rede que não enreda”. Isso porque ela não conseguiu ainda assumir um papel estruturante dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Se o trabalho é a atividade central das relações sociais e a saúde é um processo social, então o campo científico-institucional que lida diretamente com a relação saúde-trabalho também deveria ter uma posição central na Saúde e no SUS, mas isso não aconteceu.

Hoje, a saúde do trabalhador e da trabalhadora é um campo periférico no SUS, o que é reflexo de um apagamento ideológico da categoria trabalho no processo de adoecimento. A gente tem visto a saúde das populações ser tratada através de inúmeras variáveis da epidemiologia clássica, mas que não conseguem unir tudo dentro de uma perspectiva de totalidade. São várias dimensões importantes dos grupos humanos, mas a questão de classe – que reflete as relações de trabalho – é o que costura tudo isso.

Do ponto de vista econômico-político, esse apagamento ideológico também é sustentado pelo próprio desmonte do Sistema Único de Saúde, que vem sendo fragilizado e distanciado de sua proposta original.

Em uma das mesas da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, você apresentou a pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) que investiga os efeitos da uberização do trabalho sobre a saúde de entregadores de aplicativo. Conte um pouco mais sobre os resultados dessa pesquisa até o momento.

O projeto se chama “Morte e Vida Severina sobre duas rodas: uberização do trabalho e seus efeitos sobre a saúde de entregadores de aplicativo de uma cidade do Nordeste brasileiro” e ocorre no âmbito do Grupo de Estudos Trabalho, Ser Social e Enfermagem (GETSSE) da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Está ligado ao Programa de Pesquisa e Extensão de Saúde do Trabalhador e Emancipação Humana (Prosateh) e é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal). O estudo é centrado em Arapiraca, o segundo maior município alagoano, onde nós entrevistamos entregadores de aplicativo e percebemos uma série de fenômenos.

O primeiro deles é ligado à migração – até por isso remetemos a Morte e Vida Severina, como analogia do migrante nordestino. No entanto, esse é um processo migratório diferente daquele que ocorria no século XX. Esses indivíduos moram próximos desse centro regional ou saíram de uma cidade menor e se deslocaram para Arapiraca. Ali, acumulam vários vínculos ou formas de atividade econômica. Não necessariamente abandonaram a atividade rural, mas complementam renda com a entrega de aplicativo. Isto é, essa migração se liga a uma instabilidade na vida desse indivíduo, que se reproduz entre gerações.

Essa instabilidade vai se reproduzindo de geração em geração e retroalimenta um segundo fenômeno, que é a insegurança no trabalho. É uma vida precarizada. Formado esse contexto social marcado pelo desemprego e por uma série de outras questões, percebemos que a ausência de um projeto nacional que ofereça condições dignas de trabalho para essas pessoas as leva a recorrer à falácia do empreendedorismo – ou seja, vão tentar sobreviver sendo entregadores.

Ao fazerem isso, elas se submetem a alguns riscos significativos para a saúde, um terceiro fenômeno. A questão dos acidentes de trânsito é bastante conhecida, mas nem sempre se percebe que ela é a expressão de uma dinâmica de organização do trabalho. Não existe um rendimento definido, eles ganham por entrega, o que os pressiona a fazê-las o mais rápido possível. Em meio ao trânsito desordenado e o caos da cidade, isso faz com que os trabalhadores se acidentem.

Junto a isso, a pesquisa identificou problemas osteomusculares ligados a movimentos repetitivos e ao peso da bag nas costas dos entregadores. Além, é claro, de muitos problemas de saúde mental, que mostram que a mediação das tecnologias torna o trabalho ainda mais sem sentido. Faz com que eles tenham longas jornadas de ritmo muito intenso. Inclusive, tendo que trabalhar à noite e chegando tarde em casa, muitos não conseguem dormir, e o distúrbio do ciclo vigília-sono retroalimenta o sofrimento psíquico.. Isso tudo cria quadros de depressão, ansiedade, síndrome de burnout… um adoecimento considerável desses trabalhadores.

Nesse sentido, você acha que os atuais instrumentos da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, como os Cerest e outros serviços, conseguem oferecer algum cuidado aos trabalhadores de aplicativo? Caso não, como poderiam começar a fazê-lo?

É um desafio, porque o campo da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é muito fragilizado dentro do SUS, mas há algumas iniciativas. De toda forma, partindo do princípio de que é preciso olhar para o processo de trabalho, e não simplesmente para a doença, alguns CEREST conseguem fazer isso, seguindo o princípio incontornável de que o protagonista da ação tem que ser o trabalhador. Ou seja, se o CEREST quer entender o trabalho e a saúde dos entregadores, tem que fazer isso junto dos próprios entregadores.

Para citar algumas iniciativas, podemos iniciar com o nosso próprio caso em Alagoas, já que a pesquisa é realizada em parceria com o CEREST de Arapiraca e envolve também os entregadores. No estado de Pernambuco, uma pesquisa realizada pelo Cerest estadual elaborou um material didático bem interessante: cinco cartilhas produzidas em conjunto com os entregadores.

São iniciativas que começam a tentar decifrar esse trabalho. Como ocorre o processo de trabalho? Quais são suas etapas? Como é a jornada? Como é o ritmo? E os mecanismos de controle? E, no sentido contrário, como é que esses trabalhadores vêm resistindo a isso, lutando e criando formas de resistência, e como isso nos ajuda a pensar os riscos e doenças? Tudo isso vai fazer sentido dentro da totalidade.

Mas é preciso lembrar que o próprio sistema, em sua estrutura, não consegue notificar doenças relacionadas ao trabalho de forma consistente para esses trabalhadores. Para fazer uma notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), você precisa da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), mas não existe ainda uma CBO que dê conta dessa categoria. Então as notificações de acidentes de trânsito – que, para eles, são acidentes de trabalho – ou de problemas de saúde mental ficam mais difíceis.

Em estados como Alagoas, também existe um esforço impulsionado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para estimular os Cerest a notificarem os acidentes de trabalho com os entregadores e motoristas. Junto desse processo, haverá uma expansão da nossa pesquisa. Partindo do nosso primeiro estudo e da demanda do MPT, os quatro Cerest do estado se reuniram e chamaram a Ufal (com vários pesquisadores da nossa equipe contribuindo, como o professor Jarbas Ribeiro de Oliveira, o professor Sóstenes Ericson e a professora Ana Paula Nogueira de Magalhães) para fazer um novo projeto, agora incluindo motoristas de aplicativo em mais cidades além de Arapiraca, como Maceió e Santana do Ipanema.

Em sua fala na 5ª CNSTT, você disse que “enquanto estivermos preocupados apenas com Normas Regulamentadoras (NRs) e riscos ocupacionais, sem discutir o mundo do trabalho de forma mais ampla, estaremos presos dentro de um labirinto”. Nessa mesma toada, você falou do papel da austeridade no enfraquecimento da Renastt. De que forma a infiltração dos interesses privados na saúde pública e medidas de desregulamentação e austeridade neoliberal dificultam o avanço das pautas da STT?

Essa ofensiva neoliberal é um projeto que tenta impor um modelo de SUS que é totalmente diferente daquele pensado pela Reforma Sanitária, que parte inclusive de outra concepção de saúde. É importante entender que as concepções de saúde determinam as práticas de saúde. Por exemplo, se entendemos que a saúde não passa da ausência de doença, teremos uma prática biomédica que se dedica apenas a curá-las, nada mais. Mas se entendemos que a saúde é um processo determinado socialmente – ainda que também se expresse biologicamente –, vamos promover um conjunto de ações que visam enfrentar os problemas de forma coletiva, conforme foi pensado o SUS.

Quando surge a ofensiva liberal de asfixia financeira do Sistema Único de Saúde, ocorre uma espécie de flexibilização do SUS da Reforma Sanitária. Esse projeto não impede que a gente tenha alguns avanços, inclusive devido à resistência de alguns setores do SUS e dos movimentos de trabalhadores, mas a hegemonia não é a do projeto original. Veja só: quando se pensa a gestão da saúde dessa forma [liberal], se reforça a recusa de financiar um sistema que se pretende universal, equânime, integral, que promove saúde e não só trata doenças, que tem a classe trabalhadora como protagonista e exerce a participação popular.

O cenário que se desenha é o seguinte: o subfinanciamento e o desfinanciamento são duas barreiras à existência de um SUS conforme ele foi pensado na década de 1980 – que inclusive tinha a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como um de seus pilares estruturantes, como eu havia comentado. Com o subfinanciamento, não há como essa proposta se concretizar. E também não há como a STT cumprir sua vocação de transformar processos de trabalho, em vez de apenas pensar em riscos e doenças.

Para transformar processos de trabalho, trabalhadores de saúde e trabalhadores em geral – aqueles que participam de processos adoecedores – precisam estar lado a lado. Hoje, em linhas gerais, isso não ocorre. Assim, com esse modelo ideológico e uma base econômica de austeridade, o SUS se resume a fazer saúde ocupacional – ou seja, o labirinto de que falamos. Até observa os riscos ocupacionais, mas pensa neles como algo pré-determinado, sem uma história social por trás. Limita-se ao ambiente de trabalho, fazendo nele medidas de controle que são interessantes e necessárias, mas limitadas. Associa estatisticamente os riscos a possíveis desfechos, como lombalgia, perda auditiva ou depressão, mas acaba restringindo o escopo de ação à associação de riscos com doenças, gerando o chamado limite de tolerância.

A pergunta “quanto tempo o trabalhador consegue ficar exposto a esse risco sem adoecer?” é um instrumento poderosíssimo de controle sobre o corpo e o ambiente desse trabalhador. Destitui a autoridade do trabalhador nesse processo e entrega a agentes a serviço do capital – por vezes, até mesmo dentro do SUS, mas que introjetam essa perspectiva.

Lá nas décadas de 1970 e 1980, a partir da influência do movimento operário italiano, existia a palavra de ordem “Saúde não se vende nem se delega, se defende”. Esse “não se delega” significa que a autoridade sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora é deles, e não pode ser delegada nem a um médico, enfermeiro ou psicólogo, que muitas vezes está diretamente a serviço das empresas ou mesmo à mediação do Estado, que traz a perspectiva de um gerencialismo que não consegue transformar os processos de trabalho.

Considerados todos esses elementos que nós discutimos agora e que a 5ª CNSTT está debatendo, quais devem ser as pautas centrais do campo da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no atual momento político?

Nós acabamos de falar um pouco sobre o subfinanciamento do SUS, e essa para mim é a primeira pauta. Ele está diretamente ligado aos processos de privatização da saúde pública, que muitas vezes levam à perda de direitos ao introduzir a lógica de gerenciar o sistema pela ótica do setor privado. É preciso garantir que o SUS tenha financiamento público adequado, seja de fato estatal e consiga se aproximar da proposta original do movimento da Reforma Sanitária. Com isso, poderemos fortalecer a Renastt, para que ela realmente seja uma “rede que enrede”, e a Saúde do Trabalhador deixe de ser periférica e passe a ser estruturante dentro do sistema.

O segundo ponto perpassa um trabalho de formação política junto aos movimentos sociais e sindicais que dê visibilidade à questão da Saúde do Trabalhador – inclusive como direito humano, conforme discutimos aqui na Conferência. Esse movimento pelas bases será essencial para tensionar a existência concreta de um modelo de STT em que os próprios trabalhadores sejam protagonistas. Hoje, é preciso enfrentar o esvaziamento desse debate, que leva muitos setores a pensar que fazer Saúde do Trabalhador é o sindicato oferecer um plano de saúde popular para seus filiados. Pelo contrário, a Renastt e os Cerest precisam estar ocupados por esses movimentos.

A terceira pauta prioritária é a construção de um projeto de soberania nacional em que uma das frentes onde o Brasil seja soberano seja a soberania digital. Hoje, quando a gente fala de novas relações de trabalho, estamos falando de uma forma de organizar tecnologicamente o trabalho que aliena de forma ainda mais sofisticada o ser humano do produto de seu trabalho – e de seus colegas, da sua categoria, da classe trabalhadora, e assim por diante. Me refiro às Big Techs, às redes digitais, a plataformas como Uber e iFood.

Construir data centers nacionais, financiar pesquisadores para pensar soluções tecnológicas para o país e fomentar o surgimento de cooperativas de trabalhadores que criem suas próprias plataformas são medidas essenciais para que a gente comece a ter uma certa autonomia. Isso ainda não resolve a raiz do problems, mas são os primeiros passos para construir uma soberania digital.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras