Quando os muros de manicômios começaram a ruir

Resgatamos texto histórico em que David Capistrano Filho, um protagonista da reforma sanitária, narra a intervenção no hospital Anchieta, em Santos, conhecido como “casa dos horrores”. Episódio está registrado em nova edição de seu livro, relançado pela editora Hucitec

Publicado 28/08/2025 às 09:51 - Atualizado 28/08/2025 às 11:00

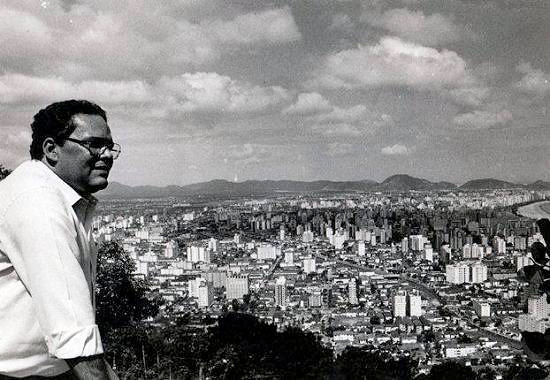

Em 2025, completam-se 25 anos da morte da figura que promoveu um dos marcos iniciais da reforma psiquiátrica no Brasil, o sanitarista e político David Capistrano Filho. Ele foi responsável por uma empreitada que revelou ao Brasil os horrores da chamada Casa de Saúde Anchieta, em Santos (SP). O nome engana: tratava-se de um manicômio privado onde eram praticadas violências brutais contra seus internados. Eram vítimas de escravidão, tortura, confinamento, superlotação, falta de alimentação adequada e péssimas condições de higiene.

É possível conhecer esse episódio célebre pelas palavras de seu próprio articulador, no artigo que orgulhosamente publicamos abaixo. E também ter acesso a seu pensamento sobre a saúde pública, sua experiência como secretário e prefeito e suas reflexões sobre o Brasil, graças à nova edição de sua célebre obra Da Saúde e das Cidades, que será publicada em setembro pela Hucitec Editora.

Era 1989. Como secretário de saúde da cidade, Capistrano indignou-se com a situação, mas não havia precedente para que tomasse uma atitude. Ao tomar conhecimento das mortes que aconteciam no Anchieta, apoderou-se da recém-promulgada Constituição Federal, que permitia mais autonomia dos municípios. Criou um fato político e midiático: convocou representantes da sociedade civil e da mídia para adentrar o manicômio junto a ele e à prefeita petista Telma de Souza, e reportar ao país os horrores que se passavam dentro daqueles muros.

“Pela primeira vez na história brasileira, o manicômio sofreria uma intervenção de verdade”, testemunhou Paulo Amarante, outro pioneiro da reforma psiquiátrica, em uma homenagem após sua morte. “O que estava em jogo no entendimento de David não era apenas a Clínica Anchieta, mas o modelo psiquiátrico manicomial, o sequestro e a exclusão dos portadores de sofrimento psíquico. O manicômio, pela primeira vez em terras brasileiras, seria desmontado, desconstruído.”

Após a intervenção da prefeitura, Capistrano também foi responsável por reorganizar o acolhimento dos internados, criando uma rede assistencial baseada nos cuidados em liberdade – os NAPS (Núcleos de Apoio Psicossocial), antecessores dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial). Ele já havia protagonizado outro momento importante para a reforma psiquiátrica, quando organizou, também como secretário de Saúde, o “congresso de Bauru”, em 18 de maio de 1987. O evento, por sua importância, é lembrado anualmente como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.

[G. L.]

Acesse o Dossiê Reforma e Contrarreforma Psiquiátrica no Brasil

Nessa segunda edição aumentada, organizada e editada pelo sanitarista José Ruben de Alcântara Bonfim, acrescentam-se homenagens pós-morte e memórias de intelectuais “que acompanharam sua inolvidável ação político-sanitária”. O livro será lançado no Seminário SUS 35 anos, organizado pelo Outra Saúde, Instituto Walter Leser (IWL/FESPSP), Fundacentro (MTE) e Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da FCMSCSP. Acontecerá na noite do dia 19 de setembro, na FESP, em São Paulo, após uma fala de seu editor. Para acessar a programação completa e inscrever-se, clique aqui. O evento é gratuito e aberto a todos.

Fique com o fascinante capítulo do livro de Da Saúde e das Cidades, de David Capistrano Filho.

A CASA DOS HORRORES

Em fevereiro de 1989 a Casa de Saúde Anchieta é uma instituição privada do tipo manicomial, que funciona mediante convênio com a previdência social. Seus muros são muito altos e sua arquitetura interna é um tanto labiríntica, com corredores estreitos e grande quantidade de quartos. Situado próximo à zona central da cidade e existente há mais de quarenta anos, o Anchieta é conhecido por todos os santistas.

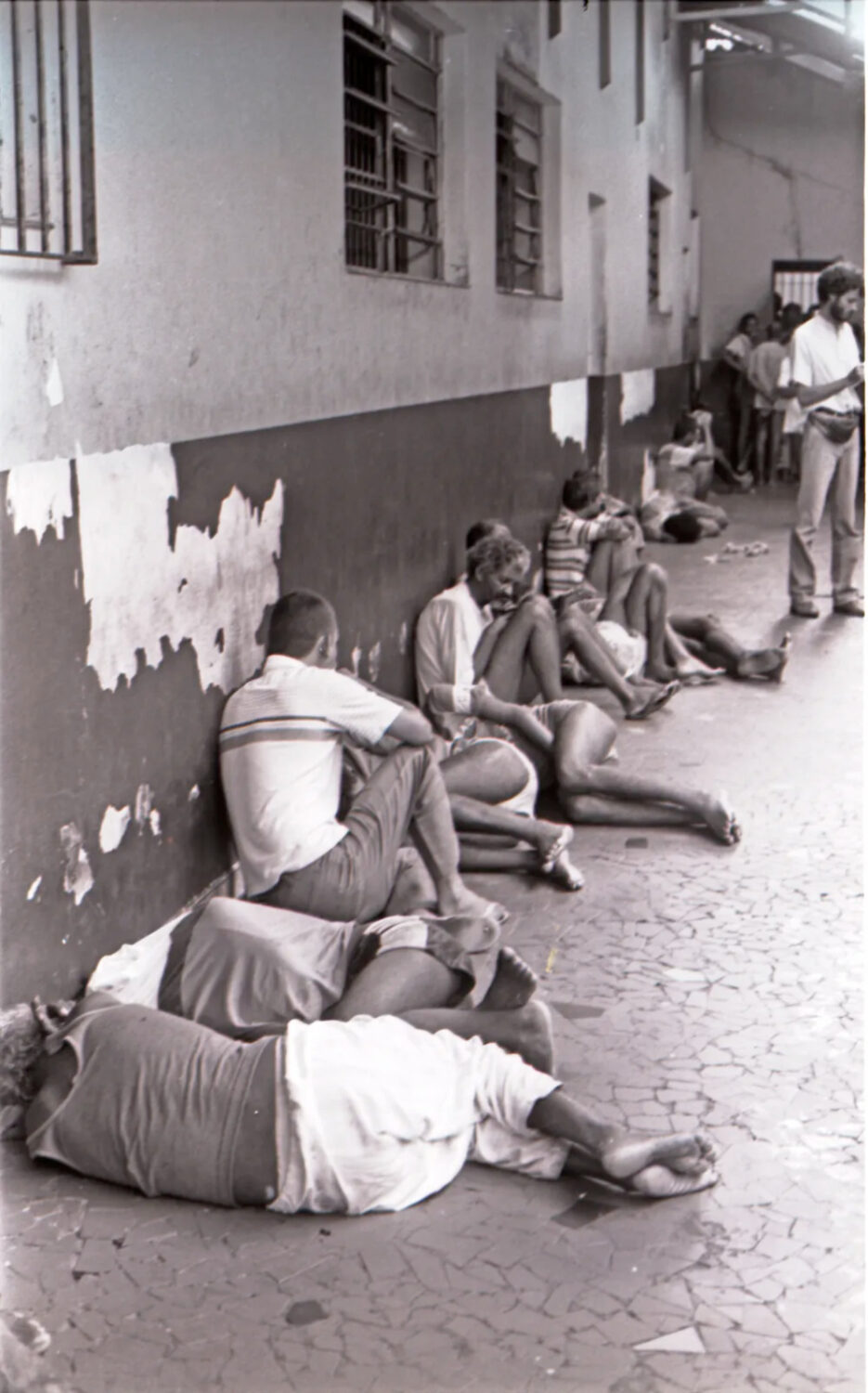

A população tinha no Anchieta um símbolo da repressão e da violência, tanto que as mães, quando um filho fazia alguma molecagem, ao invés de dizerem “não faz isso que a bruxa vem te pegar!”, falavam “não faz isso se não te levo para o Anchieta!” A decadência daquela instituição se manifestava de várias formas e pouco a pouco a Casa de Saúde converteu-se numa casa de horrores. A superlotação era terrível. Uma lei federal dita que se deve ter seis metros quadrados por paciente. Se isso fosse obedecido, a Casa só deveria ter 219 internos. No dia 2 de março de 1989 tinha 543! Logicamente não havia espaço para todos, por isso muitos ficavam pelo chão mesmo. Havia apenas 290 camas, sem os nomes dos seus ocupantes. Quem não conseguisse a sua, no momento de abertura dos dormitórios, ficava sobre colchonetes espalhados pelo chão. Alguns colchonetes ainda eram ocupados por duas pessoas. Numa involuntária demonstração de humor ácido, os proprietários chamavam isto de “leito-chão”.

O quadro de pessoal era ínfimo e havia uma ausência quase que total de profissionais de nível médio e superior. O hospital deveria ter pelo menos 28 enfermeiros e 116 auxiliares de enfermagem, mas havia apenas uma enfermeira e três auxiliares. Deveria ter sete assistentes sociais. Tinha uma que trabalhava somente pela manhã. Deveria ter oito psicólogos. Tinha apenas uma de meio período. Nenhum farmacêutico, nenhum nutricionista, nenhum terapeuta ocupacional. Em compensação, dez pessoas trabalhavam nas áreas de faturamento, escritório e contabilidade…

A rotina dos internos não era exatamente um modelo a ser seguido. Como eram proibidos de permanecerem nos quartos, os pátios ficavam congestionados de pacientes, muitos deitados sobre bancos e mesas. Por não haver terapia ocupacional organizada, na maior parte do tempo a única atividade possível era andar de um lado para o outro. Para tornar a cena ainda mais degradante, alguns internos andavam nus por falta de alguma roupa que lhes servisse ou por outros motivos.

A falta de funcionários era suprida em parte por cerca de 35 pacientes que trabalhavam como “laborterápicos” na limpeza da instituição. Mas isto não estava inserido em qualquer plano terapêutico para que o paciente recompusesse a sua vida. Era apenas uma economia de recursos para a instituição, que ao invés de pagar mais funcionários, fazia os doentes trabalharem e ainda recebia por isso. Como pagamento, estes pacientes; geralmente alcoólatras, recebiam um maço de cigarros por dia e uma bandeja “especial” de comida.

O hospital era dividido em duas alas, masculina e feminina. Em nenhum momento homens e mulheres podiam se encontrar. O hospital não fornecia material de higiene oral, sabonete. ou absorvente higiênico. Havia poucos sanitários e o cheiro de urina dominava todo o ambiente. Praticamente não havia cuidados com outras moléstias (como sarna, piolho e outras infecções) e o único instrumento utilizado pelo dentista era o boticão.

Porém, pior do que a ausência de uma infraestrutura mínima era a utilização de tratamentos que, há décadas, já haviam sido banidos até mesmo das piores instituições que tratam doentes mentais.

Alguns dos recursos utilizados pela casa para “acalmar” seus pacientes estariam melhor numa sala de torturas do que numa pretensa casa de saúde. Uma delas era o “chiqueirinho”, ou cela-forte, na verdade uma pequeníssima cela (2x2m) sem janela, onde ficavam os doentes que não se comportavam “adequadamente”. Os internos eram colocados nestas celas e tinham que fazer do chão o seu aparelho sanitário e o seu leito. Havia também uma área chamada “reserva”, para onde eram enviados os internos que não eram facilmente controlados. Na “reserva” ficavam aproximadamente cem homens.

Eram usados ainda outros recursos para “acalmar” os doentes. Os eletrochoques não eram utilizados terapeuticamente, mas como punição. Vários fármacos também eram ministrados com fins disciplinares, principalmente através de misturas de diversos psicofármacos, chamados “coquetéis” ou “sossega-leão”.

Mortes

De vez em quando essa situação culminava em mortes violentas de pacientes. No mês de fevereiro de 1989 ocorreu uma morte bárbara por espancamento. Gonçalo Moreira da Silva, um comerciante de 56 anos, foi internado por alcoolismo (portanto sob a guarda da instituição) e colocado na mesma cela forte de um paciente não controlado, mais jovem e mais forte. Dois dias depois, Gonçalo amanheceu morto.

Mas as mortes não pararam por aí. Em março, um estudante de agronomia suicidou-se e em abril foi a vez de um pedreiro, deixando claro a incompetência do hospital e de seu sistema. No total, de janeiro de 1986 a abril de 1989 houve 50 mortes no Anchieta.

As armas jurídicas

As notícias dessas mortes chegaram ao conhecimento da cidade e fizeram com que a Secretaria de Saúde acelerasse os preparativos que já vinha providenciando em relação a este equipamento. No Brasil, em geral a fiscalização de manicômios é da alçada da secretaria estadual de saúde. Mas em 1989, pela primeira vez era possível o poder municipal fazer alguma coisa. É que a Constituição Federal, que havia sido promulgada em 5 de outubro de 1988, ampliara a competência legal dos municípios para este tipo de fiscalização. A Carta de 88 é marcadamente descentralizadora e incorporou muitos dispositivos de fortalecimento da autonomia do poder local, o que ainda não havia sido assimilado nos meses seguintes à promulgação da Constituição.

Do ponto de vista da cultura político-administrativa, prevalecia a crença de que o poder local era um poder menor. Havia a ideia de que a cidade era subordinada ao estado, por sua vez subordinado à União. Mas a concepção que prevaleceu na Constituinte é mais horizontal, dizendo que a federação é composta por estados e municípios. A nova Carta determinou a existência de atribuições concorrentes, que poderiam ser exercidos pelo estado ou pelo município.

Porém, a justiça ainda não havia sido chamada a opinar à luz da nova Constituição. Para complicar ainda mais estas relações, havia uma forte oposição política entre o PT (partido de esquerda que governava a cidade) e o PMDB (partido de centro-direita no governo estadual).

Nesse período de transição, a Prefeitura ainda não possuía muitos recursos legais para controlar a Casa Anchieta. Tínhamos apenas o Código de Posturas, que era usado, por exemplo, para que nós verificássemos a higiene de um bar. Com base nesse código, o máximo que conseguiríamos seria interditar o manicômio da mesma forma como se interdita uma pastelaria muito suja. Mas nós não queríamos interditar, queríamos intervir. Para isso teríamos que combinar os novos poderes dados pela Constituição de 88 e o poder antigo, baseado no Código de Posturas.

De qualquer forma era importante termos alguma sustentação do poder estadual. Esta oportunidade surgiu quando caiu em minhas mãos uma versão não autorizada de um relatório elaborado pelo estado sobre a instituição. Apesar de realizar uma pesquisa minuciosa, que revelou todos os problemas da instituição, o governo estadual teve uma postura cúmplice e não fez nenhuma denúncia. Mas como acabei recebendo uma cópia, digamos informal, do relatório, chamei a imprensa, tornei público o seu conteúdo e dei o prazo de uma semana para que o hospital corrigisse aquelas irregularidades, sob pena de tomar medidas enérgicas. A imprensa chamou a isto de ultimato e, já no dia 22 de abril, se aventava a hipótese de intervenção. Graças a este relatório, tínhamos o aporte legal necessário para tomarmos atitudes mais drásticas.

Nesta semana, a Casa de Saúde procurou maquiar sua situação. Por um lado, deu altas indiscriminadas, reduzindo sua superlotação. Por outro, convocou todos os funcionários e alguns pacientes para tentar fazer uma grande limpeza dentro do hospício. Não deu certo. O que resultou foi uma insuportável mistura dos cheiros da água sanitária com aquele odor específico dos manicômios, um cheiro de mijo velho, de amônia. Só muito depois da intervenção, com pintura, limpeza constante e desconcentração das pessoas, é que conseguimos expulsar aquele odor nauseabundo.

As táticas

A reunião de planejamento de nossa entrada no Anchieta foi feita em 29 de abril de 1989, um domingo, numa rua do bairro de Pinheiros, em São Paulo, onde vivia um psicólogo chamado Antonio Lancetti. Nascido na Argentina, ele veio para o Brasil quando lá se instalou a ditadura e acabou naturalizando-se brasileiro. Naquela manhã, reunimo-nos lá o Lancetti, o psiquiatra Roberto Tykanori Kinoshita, o doutor Willians Harry Valentini Junior, sua esposa Cenise Monte Vicente, psicóloga e ativista em defesa dos direitos humanos e eu, que era o secretário de Higiene e Saúde.

Nós começamos a discutir qual seria nosso programa de saúde mental para a cidade. Até então, a experiência da área progressista da saúde no Brasil tinha sido a de tentar contrapor os manicômios e hospícios a uma rede de serviços ambulatoriais de saúde mental. Nós começamos por fazer um balanço desta experiência e chegamos à conclusão de que ela tinha sido ineficaz.

No estado de São Paulo, durante o governo Franco Montoro (1983-1986), foram criados diversos ambulatórios de saúde mental e equipes mínimas nos centros de saúde da secretaria estadual. Estas equipes eram formadas por um psicólogo, um psiquiatra e uma assistente social. Naquela época, nossa ideia era a seguinte: se começarmos a atender as pessoas fora dos hospitais psiquiátricos através de uma rede de ambulatórios, a tendência será as pessoas não irem mais para os manicômios. Pensávamos que, a longo prazo, isso levaria ao enfraquecimento dos hospícios e à sua substituição pelo tratamento ambulatorial. Não deu certo.

Como esses serviços funcionavam somente de segunda a sexta, das 7h às 17h, eles não tinham condições de assistir o doente mental nos momentos de crise, nos momentos em que ele mais necessitava. Em. função disso, esses serviços foram progressivamente fazendo uma seleção da sua clientela, passando a atender somente os casos menos graves. Os casos mais severos, a chamada loucura, não era atendida. Tratava-se o neurótico, não o psicótico. E já que ele não dava conta da pessoa em crise, encaminhava esse doente ao hospital. O serviço terminou funcionando no sentido oposto ao da sua criação, alimentando o manicômio.

Chegamos então à conclusão de que, se nós tínhamos o firme propósito de desospitalizar e humanizar o atendimento, de contribuir para refazer os laços que ligavam o doente mental à sociedade e de reconstruir junto com ele um projeto de vida, teríamos que inverter o processo.

Ao invés de construir uma rede ambulatorial que cercasse o manicômio e tentasse esvaziá-lo a longo prazo, teríamos que intervir no manicômio e, a partir dessa cidadela, destruir sua cultura e suas relações, formando pessoas para atender o doente mental e aí construir a rede ambulatorial. Seria um processo simultâneo de desconstrução do hospício e de construção da rede ambulatorial.

O momento do ataque

Nos momentos que antecederam a chegada dos participantes da reunião, eu havia visto na estante do Lancetti o livro Dez dias que abalaram o mundo, de John Reed, sobre a Revolução Russa de 1917, provavelmente a melhor reportagem jamais feita. Então me recordei do modo como Lenin fixou a data para aquela insurreição: sete de novembro. Dizia ele: “Seis é cedo, pois todos os delegados ainda não terão chegado ao Congresso dos Sovietes; oito é tarde, pois o governo provisório terá tempo para reunir forças e frustrar a insurreição em Petrogrado. Por isso a revolução tem que ser no dia sete. Nem seis, nem oito.”

Fixamos a data da intervenção seguindo o mesmo método. Vimos que qualquer data anterior ou em seguida ao primeiro de maio seria ruim, pois as pessoas estariam viajando, em passeio com suas famílias etc. Também não poderíamos planejar nada para muito depois, sob o risco de o assunto cair em esquecimento, esfriar. Então fixamos a data da intervenção: três de maio. Nem dois, nem quatro. Decidimos também como ocorreria. Convocaríamos todas as entidades defensoras dos direitos humanos, todos os sindicatos dos trabalhadores, todas as sociedades de melhoramentos de bairros, a Ordem dos Advogados, TV, rádios, jornais, enfim, o conjunto das entidades da sociedade civil. Essas entidades civis e os órgãos da imprensa serviriam como um aríete para entrarmos na Casa de Saúde Anchieta. Optamos por essa forma de intervenção, muito distinta de um ato burocrático assinado no gabinete da prefeita, porque levávamos em conta que estávamos promovendo um choque cultural na cidade. De uma certa forma, a opinião pública tinha uma relação dúbia com a Casa de Saúde Anchieta. A cidade sabia o que acontecia lá dentro, mas não admitia isso. Os muros altos do Anchieta não serviam apenas para manter os loucos lá dentro. Serviam também para escondê-los da sociedade e dar a ilusão de que se desconhecia o que se passava lá dentro. Por isso era tão importante a entrada de muita gente lá, pois imaginávamos que isto desencadearia uma torrente de depoimentos que impressionaria as pessoas, criando um clima de simpatia e solidariedade para com a intervenção.

O dia D

O horário marcado para que todos estivessem na porta da Casa de Saúde foi 10h. Havia o medo de que poucas entidades e poucos jornalistas fossem ao local. Isso seria péssimo para nós, pois sem representatividade e sem repercussão seria mais difícil a sustentação da intervenção. Mas às 10h15, quando chegamos eu e a prefeita, encontramos um pequeno exército em frente à porta do hospital. Aproximadamente 50 pessoas, entre técnicos, representantes de entidades civis e jornalistas esperavam para ver o que havia por trás daquelas paredes, que nunca haviam sido realmente abertas para a cidade.

Como esperávamos, houve dificuldades para entrarmos no Anchieta. Alguns psiquiatras, proprietários da Casa de Saúde, ironicamente argumentavam que os pacientes poderiam ficar agitados e que nossa entrada violaria a privacidade deles. Não levamos em conta esse argumento e entramos pelo Anchieta com a prefeita liderando uma infantaria armada de microfones.

Todos ficaram impressionadíssimos com o que viram. A degradação surpreendia até os mais pessimistas. Direto do manicômio eram transmitidos relatos apaixonados, sobretudo dos próprios pacientes. As condições lamentáveis dos doentes, em andrajos ou completamente nus, de maneira maciça e inopinada foram levadas ao conhecimento da cidade.

Os pacientes estavam emocionados. Quando entramos na ala feminina, as mulheres começaram a aplaudir e a cercar a prefeita dizendo: “Teima, você veio nos libertar.” As rádios cobriam a intervenção ao vivo durante horas e no dia seguinte o fato estava nas primeiras páginas dos jornais de Santos e São Paulo.

Nosso plano tivera sucesso.

Assim como o cavalo de Tróia levara homens ao interior da cidadela inimiga, nossa intervenção trouxe para dentro do manicômio os olhos e ouvidos da cidade.

O dia seguinte

As primeiras horas depois da intervenção exigiram uma atividade febril por parte da equipe da Secretaria de Higiene e Saúde. Eram poucos os que tinham formação ou experiência psiquiátrica. A rigor, contávamos com apenas dois psiquiatras e dois psicólogos. O restante da equipe era de profissionais de saúde, particularmente médicos especialistas em outras áreas, como pediatria, clínica médica e principalmente saúde pública. Muitos já tinham trabalhado em outras instituições, mas não necessariamente em hospitais psiquiátricos.

Nós tínhamos pela frente a imensa responsabilidade de assegurar a tranquilidade e a integridade física de centenas de pacientes, e isso sem poder contar com o apoio dos psiquiatras que eram os donos ou empregados na Casa de Saúde. Também não poderíamos esperar muita cooperação dos funcionários daquela instituição, pois a maioria só sabia trabalhar naquelas condições de extrema violência, de extrema repressão em que funcionava o Anchieta. Para piorar ainda mais a situação, não tínhamos como melhorar rapidamente a alimentação dos pacientes, nem como fornecer o material necessário de higiene pessoal. Enfim, não havia disponibilidade imediata dos recursos necessários para melhorar as condições de funcionamento daquele hospício.

Cidade aberta

Durante as horas em que as emissoras de rádio estiveram transmitindo a intervenção e nas entrevistas que demos às TV e jornais, pedimos o apoio das entidades e das pessoas que quisessem cooperar. Confesso que não esperávamos muitas respostas a esses apelos. Felizmente estava enganado. Algumas horas depois já começávamos a receber aportes bastante consideráveis de gêneros alimentícios, pastas de dente, escovas, roupas etc. Uma rede de supermercados doou uma quantidade. de carne que foi suficiente para que o primeiro fim de semana após a intervenção se tornasse um inesquecível banquete para os pacientes. Muitas pessoas e várias organizações, de grupos de senhoras a escoteiros, se ofereceram para ajudar no cuidado com os pacientes.

Com esse problema de subsistência mais ou menos resolvido, entramos numa fase que foi definida pelo Lancetti como “período dos cuidados materno-infantis.”

Aqueles pacientes tinham uma imensa carência de afeto e de cuidados. Havia uma necessidade muito compreensível, muito humana, de serem tocados, de serem objeto de alguma atenção. Como nunca receberam nenhuma, eles tinham, por exemplo, unhas muito grandes, cabelos que não eram cortados e tratados há muito tempo, e os homens estavam com a barba crescida. Isso sem contar as infestações: piolho, sarna, feridas que não cicatrizavam e doenças mais sérias, que precisavam ser tratadas.

Embora a casa não dispusesse de espelhos onde eles pudessem se ver, aquilo tudo contribuía de maneira acentuada para diminuir a pouca autoestima que possuíam. Naquele momento, como massa de pacientes, eles precisavam dos mesmos cuidados que as mães têm com os filhos: um bom banho, catar os piolhos, cortar os cabelos, aparar as unhas, serem perfumados e vestidos de maneira menos andrajosa.

Além desses cuidados maternos, uma de nossas primeiras providências foi transferir dentistas para lá e consertar um consultório odontológico que tinha como único instrumento em ordem o boticão.

Essa fase de cuidados materno-infantis incluía obviamente a melhoria da alimentação. Havia uma queixa generalizada de que a comida nunca era suficiente. Além de pouca, ela era péssima e de pequeno valor nutritivo. Um dos doentes resumiu bem a situação: “Isso é um absurdo, nós somos doentes da cabeça e não comemos direito. Para que nossa cabeça possa funcionar é necessário que a gente se alimente direito.”

Este período incluiu também um intenso trabalho de revisão dos casos que se encontravam no Anchieta. Ficamos estarrecidos com a ausência de registros, de prontuários mais completos que contivessem a história pessoal e clínica dos pacientes. Tivemos que refazer tudo isso, pois era obrigatoriamente o passo inicial para a reinserção dessas pessoas na vida social.

Precisávamos, em primeiro lugar, reatar os laços dos doentes com seus familiares ou amigos e compreender o processo que havia levado determinada pessoa a tornar-se um interno daquela casa. Esse processo nos permitiu, em poucos dias, dar altas para diversos pacientes. Muitos estavam ali por alcoolismo e não tinham outro tipo de problema que perturbasse o seu discernimento. Verificamos também alguns casos de erros graves de diagnóstico. Por exemplo, internação de várias pessoas que tinham algum grau de rebaixamento da capacidade intelectual, mas que não precisavam, em hipótese alguma, ficar em hospitais psiquiátricos.

A rotina sem rotina

A partir da intervenção, a rotina da Casa Anchieta foi profundamente alterada. Deixou de ser proibido frequentar os dormitórios ao longo do dia. Dentro da própria casa foram instaladas diversas oficinas para funcionar nos mesmos moldes que marcam a existência dos NAPS (Núcleos de Apoio Psicossocial), sucessores da Casa Anchieta como equipamentos para cuidar de doentes mentais. Também buscamos integrar a família no esforço de recuperar os pacientes.

Ao invés de dias e horários pré-estabelecidos·, as visitas podiam ser realizadas diariamente. Sobretudo valorizavam-se as visitas dos domingos, quando as famílias ingressavam livremente na casa e podiam comer com os pacientes. Nestes dias eram feitas assembleias com os técnicos e os familiares para discutir a melhor forma de lidar com eles.

Esse critério de realizar discussões e assembleias também existia no dia a dia. Adotamos uma sistemática de assembleias de pacientes, onde o funcionamento e as regras do hospital eram expostas, debatidas e justificadas, resultando em normas sancionadas por todos os pacientes, técnicos e funcionários. Dessa forma obtínhamos um compromisso real dos pacientes com um trabalho coletivo que foi se aperfeiçoando pouco a pouco.

Durante algum tempo tratamos de identificar pacientes com diferentes graus de liberdade, visando a abertura cada vez maior do Anchieta. Pacientes que não corriam risco podiam entrar e sair da casa quando quisessem, e tinham um distintivo verde. Os que podiam sair, mas apenas acompanhados de técnicos, recebiam um crachá amarelo. Alguns poucos só podiam sair com um acompanhamento bem cuidadoso.

A rígida separação entre homens e mulheres também foi abrandada. Durante o dia, homens e mulheres podiam conviver nos pátios, o que diminuiu muito a violência existente na instituição. Evidentemente o acesso misto aos dormitórios continuou sendo vedado, havendo acomodações próprias para homens e mulheres. Mas o simples fato de poderem conviver e não ficarem completamente separados melhorou as relações entre os pacientes e facilitou sua autonomia. Tanto homens quanto mulheres procuraram se apresentar melhor, provavelmente buscando uma melhor impressão do sexo oposto.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.