Ecocídio: Como o agronegócio inviabiliza a vida

Autor de O decênio decisivo retorna em novo livro com dados e estudos alarmantes sobre uma extinção acelerada das espécies, produzida por cinco vetores. Obra aponta: principal algoz é um sistema agroexportador-financeiro – que quase nada tem de “alimentar”

Publicado 19/08/2025 às 17:22 - Atualizado 19/08/2025 às 17:23

Por Luiz Marques, no Le Monde Diplomatique Brasil

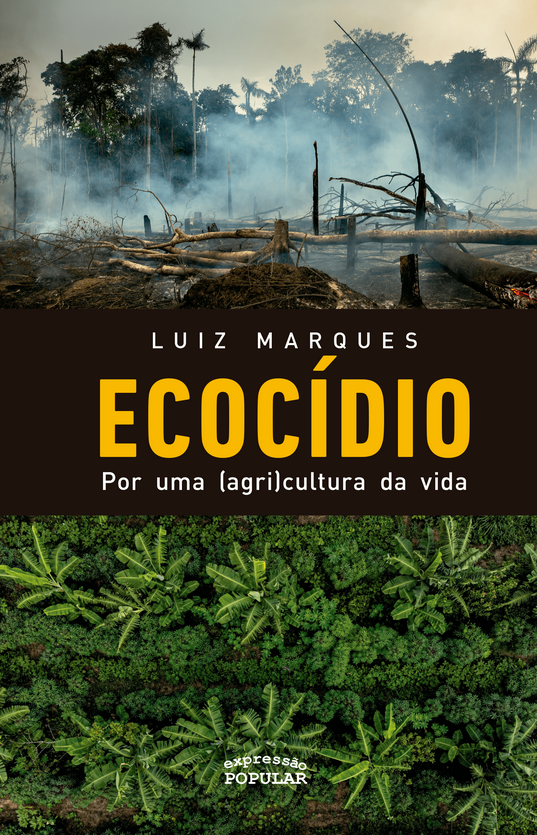

Escrevo o presente texto à maneira de um posfácio ao meu livro Ecocídio. Por uma (agri)cultura da vida, lançado neste mês de agosto pela Editora Expressão Popular. O livro analisa a malignidade do agronegócio para a vida planetária, sobretudo para os países tropicais e, maximamente, para o Brasil, o país biologicamente mais rico do mundo. O que o motiva é a necessidade de dar maior evidência ao fato de que o modelo socioeconômico agroexportador vigente no país está inviabilizando não apenas a sociedade brasileira, mas todas as sociedades, que sofrerão, cedo ou tarde, os impactos da atual destruição dos biomas tropicais. De onde o imperativo de superar o agronegócio em prol do modelo proposto, no Brasil, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), baseado na democratização da terra e na produção de alimentos saudáveis, próximos ao consumidor e geradores de segurança alimentar.

Este posfácio imaginário propõe algo relativamente à margem do livro, pois seu foco não é já apenas o Brasil, mas, mais geralmente, o processo em curso pelo qual a biosfera, a rede extremamente densa, diversa e complexa da vida em nosso planeta, está sendo aniquilada. Para alguns, o termo aniquilação soará, talvez, excessivo, mas ele é exato e tem sido cada vez mais empregado nos últimos dez anos na literatura científica. Seus efeitos são denunciados de modo cada vez mais contundentes e peremptórios, mas sempre ainda de modo insuficiente. Corey Bradshaw e colegas sublinham “a evidência de que as condições ambientais futuras serão muito mais perigosas do que se acredita atualmente”. E sabem do que falam quando admitem que “a escala das ameaças à biosfera e a todas as suas formas de vida – incluindo a humanidade – é, de fato, tão grande que é de difícil compreensão até mesmo para especialistas bem informados”.

Dito de outro modo, a Terra está sofrendo, hoje, a fase inicial de uma extinção em massa de espécies. Bradshaw e colegas, acima citados, definem uma extinção em massa de espécies como “a perda de cerca de 75% de todas as espécies no planeta num intervalo curto do tempo geológico, geralmente inferior a 3 milhões de anos”. O planeta está hoje sofrendo a sexta grande extinção em massa de espécies em todo o Éon Fanerozoico, os últimos 540 milhões de anos. As ciências da vida não cessam de nos alertar a respeito. Katie Collins, uma das curadoras do Museu de História Natural de Londres, por exemplo, é categórica: “Estamos definitivamente em meio a uma sexta extinção em massa de espécies”. A evidência científica é superabundante e é igualmente evidente o fato de que a sexta extinção em massa de espécies distingue-se das cinco grandes extinções anteriores pela combinação de duas características singulares: sua velocidade fulminante e seu caráter antropogênico. Ela é, de fato, causada por uma única espécie, a nossa, através de cinco vetores principais que agem em sinergia, acelerando vertiginosamente esse processo: (a) a globalização extrema da atividade econômica, insaciavelmente voraz em consumo de energia e materiais; (b) a desestabilização do sistema climático, pela queima de combustíveis fósseis e pela destruição das florestas; (c) a intoxicação sistêmica dos organismos pela poluição químico-industrial, (d) a destruição e antropização de seus habitats; e (e) o extermínio das espécies selvagens pelos quatro fatores acima enunciados, combinados com o aumento dos incêndios florestais, o tráfico de animais silvestres, as espécies invasivas impulsionadas pelo comércio internacional, a sobrepesca industrial, a caça “esportiva” e a artificialização dos solos. Várias constatações e estimativas dão suporte ao caráter ao mesmo tempo antropogênico e quase repentino dessa extinção em massa de espécies:

- A respeito da ação do Homo sapiens sobre a biosfera, o relatório de 2019 da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) afirma: “75% da superfície terrestre está significativamente alterada, 66% da área oceânica está sofrendo impactos cumulativos crescentes e mais de 85% da área das zonas úmidas foram perdidas. (…) A biodiversidade – a diversidade no interior das espécies, entre espécies e dos ecossistemas – está declinando agora mais rapidamente do que em qualquer outro momento da história humana. (…) Cerca de 1 milhão de espécies (vale dizer, 12,5% do número estimado de espécies eucariotas que povoam nosso planeta) já correm risco de extinção, muitas ocorrendo em décadas”. As atuais taxas de extinção de espécies são várias ordens de grandeza maiores do que as taxas de base, inferidas pelos registros fósseis; segundo algumas avaliações, até 10 mil vezes maiores. Estima-se uma perda atual de 11 mil a 58 mil espécies por ano, o que significa o número abissal de 30 a 158 espécies extintas por dia.

- A Lista Vermelha de espécies ameaçadas de extinção cresce a cada avaliação da União para a Conservação da Natureza (IUCN). Em 2025, das 169.420 espécies avaliadas, 47.187, ou 28% delas, foram consideradas como ameaçadas de extinção. No entanto, essas porcentagens são ainda maiores para os recifes de corais (44%), para os anfíbios (41%) e para os fungos (31,6%), três grupos taxonômicos essenciais na rede da vida. Na antessala das extinções de espécies, constata-se uma fulminante diminuição de sua abundância populacional. No que se refere aos vertebrados, a última edição do relatório Índice Planeta Vivo (LPI 2024) monitorou 41.986 populações de 5.579 espécies de vertebrados globalmente distribuídos. Entre 1970 e 2020, “houve um declínio catastrófico de 73% no tamanho médio das populações de animais selvagens monitoradas”. A situação dos insetos não é melhor. Esse grupo taxonômico presente no planeta há 400 milhões de anos, representando cerca de 75% de todas as espécies eucariotas, está sendo exterminado pela ação humana, em especial pelos agrotóxicos, incêndios florestais e eventos meteorológicos extremos. Há evidência de um declínio total em abundância populacional de insetos à taxa de 1,49% por ano. É importante lembrar que os insetos ocupam a base da pirâmide trófica. Deles dependem, portanto, a sobrevivência muitos outros grupos taxonômicos.

- Passemos à cobertura arbórea do planeta. Em 2015, Thomas Crowther e colegas estimavam uma perda de cerca de 15,3 bilhões de árvores por ano, sobretudo nas florestas. Eis os dados do Global Forest Watch (World Resources Institute, University of Maryland): apenas no século XXI (2001-2024), a cobertura arbórea global reduziu-se em 5,17 milhões de km2 (13% de sua área global desde 2000). Desse total, e nesse mesmo período, cerca de 1,52 milhão de km2 dessa cobertura foram perdidos em incêndios e cerca de 3,66 milhões de km2 o foram por todos os demais fatores. Em 2024, as florestas primárias tropicais desapareceram a uma taxa de dezoito campos de futebol por minuto, quase o dobro da perda registrada em 2023. “Os incêndios queimaram cinco vezes mais florestas primárias tropicais em 2024 do que em 2023. Embora os incêndios ocorram naturalmente em alguns ecossistemas, nas florestas tropicais eles são quase totalmente causados pelo homem”.

- De modo geral, cerca de 40% das plantas são agora consideradas em perigo de extinção e um relatório publicado em 2023 alerta que já “77% das espécies de plantas não descritas provavelmente estão ameaçadas de extinção, e quanto mais recentemente uma espécie foi descrita, maior a probabilidade de que esteja ameaçada”.

Em dezembro de 2024, o IPBES lançou o chamado Nexus Report. Sua mensagem central é que nos últimos 30 a 50 anos a biodiversidade tem declinado à taxa média de 2% a 6% por década. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, mostra o impacto ecológico do desaparecimento de cada espécie. Nessa rede de interdependências que é a biosfera, cada espécie perdida esgarça o tecido da vida e aumenta a probabilidade e a velocidade de extinção das demais espécies, em um efeito dominó em aceleração.

O sistema “alimentar” globalizado e a posição do Brasil nesse sistema

O autodenominado Homo sapiens está, portanto, cometendo, um ecocídio sem precedentes na história da vida no planeta. Trata-se de um fato incontestável e é um dever moral, além de uma necessidade existencial, colocá-lo no banco dos réus. Mas é preciso ser mais específico na identificação desses réus. O principal agente dessa guerra de extermínio da biota planetária é o sistema “alimentar” globalizado. As aspas são aqui obrigatórias, pois de alimentar esse sistema tem muito pouco. Seria mais correto denominá-lo pelo que ele realmente é: um sistema de produção e comercialização de soft commodities, uma cadeia produtiva e financeira que abrange desde os proprietários de gigantescas extensões de terra, de animais e de frigoríficos, até as megacorporações da agroquímica que controlam as sementes transgênicas e os agrotóxicos, os traders, o sistema financeiro, os conglomerados de alimentos ultraprocessados, o sistema financeiro público e privado, que irriga toda essa imensa cadeia destrutiva, e, enfim, as grandes gestoras de ativos financeiros, tais como BlackRock, Vanguard Group e State Street Corporation. Os ativos financeiros geridos apenas pela BlackRock, por exemplo, atingiram US$ 11,5 trilhões em 2024 e ela é considerada “a maior investidora mundial em empresas ligadas ao desmatamento”. Um levantamento feito pelo O Joio e o Trigo mostra que essas três gestoras financeiras têm participação acionária relevante em 21 das 31 corporações que comandam o sistema alimentar globalizado, inclusive o Tyson Foods (carnes) e a Bunge (grãos).

Encabeçando a lista dos dezessete países megadiversos em espécies endêmicas, o Brasil é um protagonista nessa engrenagem global da destruição das bases biofísicas planetárias das quais depende nossa sobrevivência. “Em diversas commodities como soja, algodão, carne bovina, suco de laranja, entre outras do agro, o Brasil já é o maior país exportador do mundo, considerando apenas países, e não blocos econômicos como a União Europeia”. Pelo volume dessas exportações, o agronegócio brasileiro ocupa uma posição obviamente preponderante no comércio mundial de commodities. No entanto, aqui termina sua preponderância. O agronegócio ocupa nesse sistema global uma posição subsidiária e extremamente dependente do capital internacional, que comanda toda a estrutura de insumos, produção, comercialização, consumo e precificação dessas commodities: as megacorporações da agroquímica, os cinco grandes traders (ABCCD), os conglomerados de “alimentos” ultraprocessados e os grandes bancos e fundos financeiros que gerem os índices de precificação especulativa nos mercados futuros, tais como o S&P GSCI (Standard & Poor’s Goldman Sachs Commodity Index) e o BCOM (Bloomberg Commodity Index).

O agronegócio brasileiro é apenas, por assim dizer, o pião no xadrez dessa rede corporativa global. Contudo, não subestimemos o poder dos piões. Eles formam a falange que avança em formação e ocupa, pouco a pouco, as posições táticas na guerra, no caso, na guerra contra a biosfera, contra os modos de vida das comunidades tradicionais e contra a sobrevivência das sociedades urbanas. Essa falange é a que, diretamente, destrói a biosfera, degrada e incendeia as florestas, empobrece os solos, esgota os recursos hídricos, polui e eutrofiza as águas com fertilizantes industriais, submete os animais a antibióticos, a confinamentos brutais e a todo tipo de sofrimento, bombardeia a natureza com agrotóxicos, matando indiscriminadamente as espécies visadas e as demais espécies (as chamadas “baixas colaterais”), entre elas, por certo, os humanos. E quando os agrotóxicos não nos matam, eles nos intoxicam e nos adoecem, cada vez menos lentamente. Nenhum país do mundo rivaliza com o Brasil no uso de agrotóxicos e na combinação entre magnitude e velocidade de destruição de seu patrimônio natural. Os dados das diversas séries do MapBiomas comprovam essa afirmação. Entre 1985 e 2023, 1,99 milhão de km2 queimaram em nosso país ao menos uma vez, assim distribuídos por seus biomas (em km2): Amazônia, 827 mil; Cerrado, 885 mil; Caatinga, 110 mil; Pantanal, 89 mil; Mata Atlântica, 75 mil; Pampa, 5 mil. Como reitera Ane Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), “os incêndios da Amazônia são o último estágio do desmatamento. É a forma mais barata disponível para converter biomassa em cinzas, de modo a poder usar a terra como pasto”. No que se refere ao desmatamento, segundo o último relatório do MapBiomas, “o Brasil perdeu em média 2,9 milhões de hectares de áreas naturais por ano, totalizando uma redução de 111,7 milhões de hectares entre 1985 e 2024. […] Nesse mesmo intervalo, o percentual de municípios que têm a agropecuária como atividade que ocupa a maior parte de seu território subiu de 47% em 1985 para 59% em 2024”.

É como se, em apenas quarenta anos, o agronegócio tivesse amputado do patrimônio natural de nosso país uma área aproximadamente do tamanho do estado do Pará (1,25 milhão de km2). O fogo e o desmatamento constituem, definitivamente, a grande contribuição do agronegócio para o futuro do Brasil.

O que ainda está em jogo

A aniquilação da biosfera ocupa uma posição central na magnitude e na velocidade do colapso socioambiental em curso. Ambos os fatores, magnitude e velocidade, são sem precedentes nas escalas de tempo geológica, histórica e mesmo intergeracional. A geração baby boomers, nascida entre 1945 e 1964, cresceu sob o temor de um inverno nuclear, mas, para ela, a perspectiva de um colapso socioambiental era inexistente ou, ao menos, muito remota. Em sua velhice, essa mesma geração afronta não já a perspectiva, mas a experiência concreta desse colapso, compartilhada com as gerações mais jovens, justamente temerosas por seu futuro. A agenda de nossos dias é, portanto, mais clara do que nunca: lutar pelo menor aquecimento ainda possível, pela descontinuação da poluição químico-industrial e pela conservação e restauração da biodiversidade, através de um novo sistema alimentar local, democrático e baseado em nutrientes vegetais. Obviamente nada disso é concebível sem uma diminuição radical das desigualdades e, mais geralmente, sem uma real ruptura civilizacional com os paradigmas do capitalismo globalizado que nos trouxeram até essa situação-limite. A tarefa é colossal e não pode mais ser protelada. Porém, o primeiro passo nessa corrida contra o tempo é, sem dúvida, a exigência de paz. Sem ela, não é razoável alimentar qualquer esperança de conservação da biosfera, da qual a humanidade é parte constituinte e existencialmente dependente.

Luiz Marques é professor livre docente aposentado e colaborador do Depto. de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo (1995-1997). Dedica-se há 20 anos a pesquisas sobre as crises socioambientais contemporâneas. Em 2018, foi professor convidado na Universidade de Leiden, Holanda (2018) e entre 2021 e 2024 foi professor sênior da Ilum Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM). Suas publicações incluem: Capitalismo e colapso ambiental (Editora da Unicamp, 2015, 3 edições em português e uma edição inglesa, Springer, 2020), que em 2016 ganhou o Prêmio Jabuti (categoria ciências da natureza) e o segundo lugar no Prêmio da Associação das Editoras Universitárias (ABEU, categoria ciências humanas); O decênio decisivo. Propostas para uma política de sobrevivência (São Paulo, Editora Elefante, 2023; 2ª ed. 2025) e Ecocídio. Por uma (agri)cultura da vida. Editora Expressão Popular, lançado em 9 de agosto de 2025.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras