Tocaia e introspecção em Graciliano Ramos

Um ensaio sobre Angústia, presente em livro recém-publicado sobre o autor. A essência: o Brasil entre o passado escravocrata e uma modernidade falida. E há o que poucos veem: um surpreendente diálogo com o levante contra o Estado Novo e a prisão do romancista

Publicado 18/07/2025 às 19:47 - Atualizado 18/07/2025 às 20:03

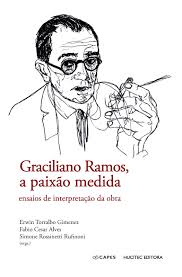

Este ensaio integra Graciliano Ramos, a paixão medida: ensaios de interpretação da obra, livro organizado por Erwin Torralbo Gimenez, Fabio Cesar Alves e Simone Rossinetti Rufinoni, publicado pela Hucitec Editora, parceira editorial de Outras Palavras

Matos têm olhos, paredes têm ouvidos.

(Graciliano Ramos, Angústia)

Angústia desenvolve topos caro ao romance de 1930, qual seja: a jornada dos descendentes decaídos da aristocracia rural, em meio à modernidade periférica. Incapazes de gerir os negócios da família, acostumados aos privilégios e predispostos às letras acabam por integrar os quadros da burocracia urbana, protagonizando dramas pungentes, marcados por um misto de impotência, frustração e devastação da personalidade. O assunto configura sequência recorrente da experiência nacional, encontrando expressão literária nos romances da década, sem contar os precursores ainda no século XIX.[1] Nessa galeria de burocratas, pobres-diabos decadentes, enquadram-se Carlos de Melo, do ciclo da cana-de-açúcar, de José Lins do Rego; Luís da Silva, de Angústia, e Belmiro Borba, de O amanuense Belmiro.

Em todos esses casos, e de modos vários, a confluência de introspecção e experiência social permite a dissecação do conflito por meio do drama pessoal. Nesse sentido, há que se reter o matiz dessa prosa de introversão à brasileira: certo aspecto de desdobramento de si que os faz espectadores das próprias deficiências, voyeurs e carrascos implacáveis de si próprios. Esse eu profundo que se lança sobre o eu de superfície esquadrinha os segredos imiscuídos nos recessos mais inconfessáveis, impedindo o comprazimento na mediocridade confortável da vida prática. Estado de coisas expresso por uma lucidez doentia, investigativa e desconfiada. À luz da dissecação do outro, avalia contínua e impiedosamente os próprios atos; submetido a tal inescapável escrutínio, cada gesto, fala ou sentimento redundará em inação, incomunicabilidade e solidão. Tal dinâmica do encaramujar-se a fim de auscultar-se de modo obsessivo e quase mórbido é peculiar em Angústia.

A exasperação que vitima Luís da Silva é resultado de um feixe de dilemas pessoais que se alçam ao coletivo nacional, no percurso entre a brusca passagem da formação patriarcal à vida adulta, ante as exigências da modernidade. Os dois momentos remetem a duas ordens de mundo, ambas violentas e inescapáveis. O percurso faz de Luís um proscrito: imbuído dos valores da oligarquia decadente, é um homem livre empobrecido precisando adaptar-se às regras da modernidade canhestra que se instala. [2] O lugar social equívoco grava-se em recorrências importantes. A sensação de exílio se faz privada e pública. Na contramão do que a crítica por vezes afirmou, a subjetividade esteticamente organizada do movimento intensamente crispado é experiência histórica internalizada cujos sentidos restam desvendar.[3]

Acompanhe-se a abertura do romance. Ante a confusão cronológica do enredo, o início da obra refere-se à convalescença de Luís da Silva, após o torpor resultante do ato criminoso. Esta abertura maneja três fios temáticos distintos, formalmente enredados pelo recurso do fluxo de consciência. A primeira visão que atormenta o assassino é a do vagabundo: “Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito, e, aproximando-se de mim não vão gemer peditórios: vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa”.[4]

A segunda imagem que lhe ocorre é, sintomaticamente, a do mundo das letras, por meio da imagem da livraria:

Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. (p. 21)

Não é fortuita a associação da vagabundagem ao estudo. Sobre ambos, paira o espectro da perda do lugar social; para os dois casos, o que os torna negativos é a remissão a uma outra ordem: a da família patriarcal. Os pobres tornam-se um pesadelo, uma vez que lhe recordam o passado recente de pedinte e ainda parecem querer tomar o pouco que amealhou. Carência e ameaça; falseamento e prostituição. Se a esfera familiar era um pesadelo previsto, o mundo na cidade oferta o pavor da liberdade.

Em seguida acorrem as lembranças do assassinato por meio da visão das mãos que se lhe afiguram alheias: mãos que escrevem e matam. Ecos de Marina e Julião Tavares antecipam as recordações da casa do avô, retrato do clã rural em vias de esfarelar-se.

Assim, após as imagens do vagabundo e da literatura corrompida retornam cenas de sua formação sertaneja. Lemos as memórias do protagonista:

Volto a ser criança, revejo a figura de meu avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, que alcancei velhíssimo. Os negócios da fazenda andavam mal. E meu pai, reduzido a Camilo Pereira da Silva, ficava dias inteiros manzanzando numa rede armada nos esteios do copiar, cortando palha de milho para cigarros, lendo o Carlos Magno, sonhando com a vitória do partido que Padre Inácio chefiava. Dez ou doze reses, arrepiadas no carrapato e na varejeira, envergavam o espinhaço e comiam o mandacaru que Amaro vaqueiro cortava nos cestos. O cupim devorava os mourões do curral e as linhas da casa. No chiqueiro alguns bichos bodejavam. Um carro de bois apodrecia debaixo das catingueiras sem folhas. Tinham amarrado no pescoço da cachorra Moqueca um rosário de sabugos de milho queimado. Quitéria, na cozinha, mexia em cumbucos cheios de miudezas, escondia peles de fumo no caritó.

Eu andava no pátio, arrastando um chocalho, brincando de boi. Minha avó, sinha Germana passava os dias falando só, xingando as escravas, que não existiam. Trajano Pereira de Aquino Cavalcanti e Silva tomava pileques tremendos. … Às vezes subia à vila, descomposto, um camisão vermelho por cima da ceroula de algodão encaroçado, chapéu de ouricuri, alpercatas e varapau. Nos dias santos, de volta da igreja, Mestre Domingos, que havia sido escravo dele e agora possuía venda sortida, encontrava o antigo senhor escorado no balcão de Teotoninho Sabiá, bebendo cachaça e jogando três-setes com os soldados. O preto era um sujeito perfeitamente respeitável. Em horas de solenidade, usava sobrecasaca de chita, correntão de ouro atravessado de um bolso a outro do colete, chinelos de trança, por causa dos calos, que não aguentavam sapatos. Por baixo do chapéu duro, a testa retinta, úmida de suor, brilhava como um espelho. Pois, apesar de tantas vantagens, Mestre Domingos, quando via meu avô naquela desordem, dava-lhe o braço, levava-o para casa, curava-lhe a bebedeira com amoníaco. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva vomitava na casaca de Mestre Domingos e gritava:

— Negro, tu não respeitas teu senhor não, negro! (p. 26)

O quadro apreende, de forma notável, as contradições públicas pelo recurso da experiência privada. O processo da decadência começa com a velhice do patriarca, a fazenda abandonada, a incapacidade de aceitar a abolição e, por fim, a embriaguez. O retrato do avô não podia ser mais contundente: inscreve a derrocada da casa-grande, a recusa à mudança, o arbítrio.

Fará contraste flagrante com a imagem do negro liberto, Mestre Domingos, ex-escravo, “perfeitamente respeitável”, cuja imagem traz a promessa do novo tempo contraposto à velha ordem, mas ainda perversamente ligado a ela. Enverga a sobrecasaca, mesmo que de tecido ordinário, e usa apetrechos simples de cidadão livre: a cena retida pelo menino sabe distinguir pobreza de indignidade. Apesar de tudo isso, cederá à lei costumeira e a roupa mal-amanhada do antigo senhor levará a melhor. O coronel decaído verterá seu vômito na indumentária tão distinta do homem, no ato simbólico do pouco-caso com que era encarada a emancipação do negro. Mestre Domingos, mesmo após liberto, retomará os afazeres de cativo e sofrerá as descomposturas calado. Cabe reter algo relevante a propósito do ponto de vista do narrador sobre as relações entre brancos e negros: aqui a simpatia pelo alforro altivo e humilde faz contraste com outros momentos em que testemunha desprezo pela pobreza e incapacidade de solidarizar-se com o desvalido. Tais oscilações condizem com seu lugar social instável aliado à dificuldade em se desligar do passado e testemunham a complexidade do narrador.

Já a figura do pai conterá marcas evidentes do declínio: o nome reduzido configura subtração de posse e mando e a tendência à leitura aviva a imaginação de vitórias políticas vantajosas, em vez de tomar as rédeas do seu tempo. Passividade e literatura: moedas inadequadas para o comércio da vida. Luís da Silva açambarca a herança da ruína do avô e do pai, torna-se rebento espúrio dessa sucessão de desarranjos. O decaimento é apreendido pelo nome abreviado do neto que, despojado dos sobrenomes vultosos, reduzido a um “Silva” qualquer, dá a medida da queda.

Pouco adiante diz:

Penso em Mestre Domingos, no velho Trajano, em meu pai. Não sei por que mexi com eles, tão remotos, diluídos em tantos anos de separação. Não têm nenhuma relação com as pessoas e as coisas que me cercam. (p. 28)

A última frase é um despiste. A voz do protagonista lança o juízo da desconexão dos fatos por sobre a confusão que o texto instaura, revolve propositalmente enredo e estrutura, procurando, num procedimento caro ao romance moderno, instaurar a dúvida. Mas os elos da aparente desordem, disseminados ao longo do trabalho peculiar da fatura, conferem o sentido mais fundo que subjaz ao drama de Luís da Silva. Todos os elementos têm relação entre si; o que parece não saber a personagem, o sabe a arquitetura romanesca. Desvalimento, literatura e patriarcado são peças do enredo, bem como do eu estilhaçado.

Assim, a reflexão sobre o papel da arte — consequência do sujeito lançado à própria sorte, qual mendigo — entronca-se à problemática da posição perdida e sempre rememorada. Órfão decaído na cidade, Luís mendiga até cavar um espaço no jornal. Ocupação ordinária, escreve o que lhe pedem, sem convicções, livre de dores de consciência. Aprendeu que os afazeres do mundo das letras também têm seu preço. Compôs alguns versos sofríveis que mercadejou a alguém certamente capaz de lhes dar invólucro aceitável. Na sua faina de jornalista, sabe que as palavras não correspondem à verdade.

Habituei-me a escrever, como já disse. Nunca estudei, sou um ignorante, e julgo que os meus escritos não prestam. Mas adquiri cedo o vício de ler romances e posso, com facilidade, arranjar um artigo, talvez um conto. Compus, no tempo da métrica e da rima, um livro de versos. Eram duzentos sonetos aproximadamente. Não me foi possível publicá-los, e com a idade compreendi que não valiam nada. Em todo o caso acompanharam-me por onde andei. Um dia, na pensão de Dona Aurora, o meu vizinho Macedo começou a elogiar um desses sonetos que, por sinal era dos piores, e acabou oferecendo-me por ele cinquenta mil-réis. Nem foi preciso copiar: arranquei a folha do livro e recebi o dinheiro, depois de jurar que a coisa estava inédita. Macedo transigiu comigo umas vinte vezes. Infelizmente voltou para São Paulo sem concluir o curso. Desde então procuro avistar-me com moços ingênuos que me compram esses produtos. Antigamente eram estampados em revistas, mas agora figuram em semanários da roça, e vendo-os a dez mil-réis. O volume está reduzido a um caderno de cinquenta folhas amarelas e roídas pelos ratos. (p. 56-57)

Os ofícios próximos confundem-se e equivalem-se: a literatura, o jornalismo e a burocracia partilham da mesma má reputação, são logro e negócio, indistinguíveis. A venalidade contamina a carga de autonomia que a esfera da criação poderia adquirir. Vendidos como bagatelas, os poemas findaram roídos por ratos. No romance, a recorrência ao animal, no caso associado à escrita, é obsessiva: reverbera a carga de atributos ignóbeis e humilhantes que sinalizam sujeira e exclusão.

Tão maculada quanto tudo pela corrupção, a vida literária é ainda marcada pela figura, asquerosa física e moralmente, de Julião Tavares, cuja ausência de escrúpulos não o impede de fazer versos.

A associação entre palavra e dúvida potencializa a descrença diante da esfera da cultura como possibilidade emancipatória. Torna-se mais um instrumento de opressão:

— Acabe com essa literatura, Moisés, exclamei impaciente. Não serve. Moisés dobrou a folha, sorrindo:

— É o que lhe digo. Não serve. A linguagem escrita é uma safadeza que vocês inventaram para enganar a humanidade, em negócios ou com mentiras.

— Que diabo tem você? Perguntou Moisés.

— Não é nada não. É que não vale a pena, acredite que não vale a pena. Uma pessoa passa a vida remoendo essas bobagens. Tempo perdido. Uma criança mete a gente num chinelo, Moisés; qualquer imbecil mete a gente num chinelo, Moisés. (p. 89)

Moto-contínuo, o pensamento, crivado pela aporia, transborda. Explosão da experiência privada, que não pôde conter-se, em pública: “— Eles escrevem assim porque receberam ordem para escrever assim. Depois escreverão de outra forma. É tapeação, é safadeza” (p. 130).

As letras são mais uma desilusão. Não poderão dar-lhe alguma esperança de ascensão ou ao menos de integração na paz burguesa, que se distancia à medida que perde Marina. O universo da cultura é sintomaticamente o da modernidade que se avizinha mais perigosa que auspiciosa. A decadência do sistema é contígua ao apego aos livros: o pai lia Carlos Magno, o filho faz — e negocia — versos.

Aparentemente em polos distintos, os temas violência e cultura ganham relevo na obra do autor uma vez que comparecem cuidadosamente articulados e, por seu intermédio, vem à tona a engrenagem social. De um ponto de vista ideal, a vida do espírito estaria apta a mitigar os efeitos de uma sociedade autoritária, desenvolvendo a sensibilidade, refinando os costumes, incentivando o senso de equidade e o altruísmo. Contudo, mais afeita à perversa dialética do contexto local, comparecerá enraizada no solo da sociedade espúria, comprometida com o poder, sendo instrumento mais sofisticado de opressão e hierarquia. Sob essa influência comparecem outros desdobramentos, como é o caso da educação formal, do jornalismo e da literatura. Desde João Valério, medíocre autor de romances, passando pelo matuto Paulo Honório, que se dispõe a redigir as próprias memórias, chega-se ao drama do intelectual frustrado em Angústia, ao que se seguirão as obras de traços autobiográficos, Infância e Memórias do cárcere, onde a questão revela o quanto a elaboração literária enraíza-se na experiência vivida, o quanto o artista, cujos temas repisados resultavam em experiências estéticas sempre novas, perseguiu suas obsessões seja na ficção, seja na confissão.[5] A reflexão que subjaz à recidiva ao assunto parece repor a máxima de Walter Benjamin segundo a qual todo documento de cultura é inevitavelmente documento de barbárie.[6]

Particularmente em Angústia, romance de 1936, o topos comparece de modo intenso, porém diluído no enredo do pobre-diabo, tornado assassino ante as circunstâncias do presente indigno, cujas reminiscências ao passado familiar, além da memória do romance e da vida burguesa perdidos, instauram o terreno psicológico e social propício à eclosão do crime. O relato assume as espécies da tortura de onde acorrem imagens do ato, confundidas com as farpas de desejo insatisfeito, do lugar social precário, dos dogmas patriarcais obsoletos e um profundo, confuso e indiscriminado ressentimento contra a ordem dos vencedores e a desordem dos vencidos.

Assim como o pai, Luís da Silva segue a linhagem dos descendentes leitores, índice da ruína do mundo rural. Porém, as leituras estão longe de corresponder à prevalência da sensibilidade ou ao refinamento dos sentidos: as imagens que gravou do pai são as da dor e da humilhação no poço da Pedra e as pancadas pelo mau aprendizado do alfabeto.

Na alucinação e na desordem em que se enovelam os tempos na narrativa, é possível entrever três tempos mais nítidos: um tempo mais próximo do momento da enunciação; um passado recente, onde estão Marina e Julião Tavares, e um passado remoto, onde jaz a memória da família. Nesse sentido, os tempos e as fases da vida de Luís põem em contato temas aparentemente desconexos, mas cujos fios se entretecem a fim de urdir o destino desse pária. Desse modo, comparece a recorrência às formas de espoliação, à miséria e à injustiça (antiga e recente); o temário das letras (na acepção de literatura ou jornalismo) e os fundamentos éticos e morais pautados pela família. Esse neto de coronel que, órfão e empobrecido, chega a esmolar para conseguir, à custa de humilhações, um lugar numa redação de jornal, entrevê o consórcio pacífico e possível com uma moça de subúrbio. O sonho modesto logo lhe é tomado por um rival cuja eliminação supostamente o compensará das perdas sofridas.

Não há lugar possível para Luís da Silva. Mas a consciência de classe ou da situação política do país não lhe acorrem; em vez disso, apega-se ao passado e moraliza. Em várias passagens, o protagonista deixa claro que não é possível saber de que lado está: não pertence mais à aristocracia rural que, contudo, o educou, não chegou a ser um intelectual e não se entende como um despossuído. Seu modo de ser conterá traços dessas três esferas que, internalizadas, digladiam entre si. O sujeito que teve um nome não condiz com aquele que suplicou para comer; estes, por sua vez, afastam-se do homem culto. No entanto, as diferenças parecem diminuir frente ao recorrente histórico das humilhações sofridas: menino, é ridicularizado e torturado pelo pai; órfão e pobre conhecerá o infortúnio dos que nada têm, implorando por um trabalho reles; letrado, não passa de funcionário a serviço do poder.

A sensação de não-pertencimento ocorre seja como remanescente da oligarquia, seja como sujeito moderno. As violências vincam profundamente, comprometendo o que poderia se organizar como projeto, afeto ou inserção social. A vida infame de Luís da Silva o faz vacilante sobre os mesmos preconceitos e traumas, a amargar a distinção lograda, os modos acabrunhados, a traição presente.

O surgimento de Julião Tavares é o aguilhão final no orgulho puído desse pobre-diabo. Encarna a espoliação de sua classe, conjuga todas as torpezas que a modernidade lhe tomou e faz avultar a indignidade de sua vida apequenada. Nesta, tudo são nódoas: o salário curto, a roupa ruim, a casa com ratos. Pequenezas que tomam proporções avassaladoras, pois são projeções da intimidade estraçalhada. No espaço da cidade hostil, Julião Tavares domina a instância pública. O protagonista se inquieta: “Por que era que aquele sem-vergonha caminhava como se estivesse em casa, pisando no chão pago?” (p. 187). No bonde, no café e pela vida afora, ao passo em que Luís, azedo, encolhe-se com vestimenta amarfanhada; Julião, adulador, esparrama-se com o peitilho engomado.

Em resposta às perdas acumuladas, e como a antecipar o crime central da intriga, a narrativa é costurada por cenas que aludem ao cangaço. [7] Apesar do estudo, a justiça do citadino empobrecido é entrevista como vingança à maneira sertaneja. Em face da inoperância do estatuto burguês ancorado na garantia aos direitos, que impediria o desagravo brutal, assomam figuras de justiceiros e crueldades oriundas do mundo rural.

Sente-se próximo ao cangaço em mais de um sentido. Por um lado, anseia a solução da força, o que remete à memória da família, à reparação da honra e à consideração do grupo que lhe falta; por outro, sente-se como um bandido: acuado, perseguido e pária. Acrescente a isso que a condição de outsider faz de Luís um observador cauteloso e camuflado. Observa escondendo-se: habita os interstícios, ouvindo entre paredes, esgueirando-se, desculpando-se. Age como um cangaceiro: silencia, fareja, entreolha. Tal investigação voyeurística afina-se à prosa de introversão, assumindo ainda outra faceta.

A dinâmica da observação vai além e a invisibilidade será um trunfo. Presente nos desvãos da sua prosa de análise, o protagonista é caracterizado como aquele que se situa nas fímbrias da vida organizada: uma vez expulso, procurará cada vez mais apagar-se. Estará sempre nas sombras, num movimento de esquivanças entre proteção e ameaça; temor e ataque. A sofisticada estrutura costura linhas que repõem constantemente indigência, literatura e infância e, por meio destas, alteridade, vida pública e vida privada. Chegado ao limite de suas forças, como agirá aquele que foi impiedosamente espezinhado e expurgado de qualquer pertencimento? A técnica da sondagem interior é refinamento a que Graciliano Ramos acrescenta certa especificidade que se engasta na vida social brasileira, conferindo ao drama pessoal, expressivas notas locais.

Premido pela vida obscura, pela mulher perdida, pelo lugar social equívoco, pelo desejo castrado, pelos laivos de bem-estar que lhe são interditos, fará com que a técnica de auscultação interior — tributária da tradição da prosa de introversão, com seu anseio de autoconhecimento e autorreflexão e, portanto, inserida no rol das artes modernas e burguesas — aproxime-se, paradoxal e surpreendentemente, da práxis ancorada no modus operandi arcaico, a técnica lapidada para o assassinato perfeito: a tocaia jagunça. Tocaiar ou atocaiar: da prática selvagem de subsistência à perícia para o crime. A violenta lei da vingança do mundo rural representada pelo movimento sinuoso da ronda e da caça alia-se à técnica da perquirição do eu, perfazendo a urdidura em que o refinado psicologismo moderno se entrelaça à engrenagem da barbárie.

Assim, a matriz formal do romance moderno — a prosa de introversão, com sua inflexão à autorreflexão e autoanálise — amalgama-se à técnica corporal e psíquica da mestria jagunça para o crime, qual seja: a tocaia, paciência e estratégia a armar o golpe fatal. Desse modo, pode-se desentranhar, da trama romanesca, algo como um movimento formalmente organizado da tocaia, cuja complexidade migra de si para o outro e vice-versa, da pesquisa interiorizada à emboscada e, desta, novamente ao encalço de si, num giro em falso. Elaborada técnica de literatura — veículo de civilização — modulada pela habilidosa técnica do crime — instrumento de barbárie.

Além do fluxo da consciência agonizante que move a narrativa desde o início, a prosa incorpora a dinâmica do procedimento ditado pelo hábito da justiça jagunça. O ritmo da prosa apreende as nuances do crime de vingança à moda sertaneja, fazendo vibrar a ordem de valores ancorada na escravidão e na grande propriedade. Esse movimento se insinua em vários níveis da prosa de introversão: desde o enrodilhar da memória, até o voyeurismo e, finalmente, as espécies várias do crime. Os negaceios aludem à espera e o vaivém reproduz o movimento do assalto. A varredura impiedosa voltada para dentro incorpora o olho atento ao perigo, o imperativo da cautela. A atitude suspicaz daquele que se investiga obsessivamente, podando com o excesso de zelo o aflorar da vida, traz para a vida privada a lógica da persecução própria da hábil cilada. A educação rústica gravada na pele lhe ensinou que as melhores soluções não passam pelo crivo da lei; esta também mera palavra sujeita ao falseamento e à má-fé. Ao interiorizar a desconfiança obsessiva, a nervura dessa tocaia — exercício primoroso de paciência, observação e traição — infiltra-se na consciência, assumindo teor autofágico.

Observe-se como a dinâmica da subjetividade em modo de tocaia impregna a longa sequência na qual Luís mobiliza atenção desmesurada aos ruídos que vêm da casa vizinha. A descrição acompanha o impacto do procedimento arcaico na sensibilidade à flor da pele: não dormir, não se mover, resistir a fim de alcançar a meta:

De costas, as mãos sobre o peito, experimentava relaxar os músculos e não pensar. Através das pálpebras meio cerradas via apenas a brasa do cigarro, que se cobria de cinza. Tranquilo, tranquilo, nenhum pensamento. Sentia vontade de chorar, tinha um bolo na garganta.

— Tranquilo, tranquilo.

Esta repetição me exasperava e endoidecia. O corpo em completo sossego, o cigarro apagado. Não sabia em que posição estavam as pernas. As mãos pesavam em cima do peito. Mas as pernas, onde estariam elas? Flutuava como um balão. O corpo quase adormecido e sem pernas. As ideias porém não me deixavam, ideias truncadas.

[…]

Sentava-me e acendia um cigarro. Perdido o sacrifício de permanecer imóvel, suportando as pulgas. Fechava as mãos com força.

Estertor de bicho sufocado. O que eu desejava era apertar o pescoço do homem calvo e moreno, apertá-lo até que ele enrijasse e esfriasse. Lutaria e estrebucharia a princípio, depois seriam apenas convulsões, estremecimentos. Os meus dedos continuariam crispados, penetrando a carne que se imobilizaria, em silêncio. Este pensamento afugentava os outros. (p. 115)

Nítidos traços de uma tocaia jagunça enquanto espera a chegada da moça, ávido por segredos. O sofrimento desnecessário imposto a si mesmo carrega a memória dos feitos heroicos do banditismo, além de consistir em uma espécie de treino. O trecho culmina em imagens de morte, uma vez que o agente da vigília parece ter encontrado um alvo provisório. Nesse momento, o objeto do ataque, modulado pela interioridade em delírio, consiste em um amálgama de Marina, Julião e do vizinho, cujos amores o despertam e lembram sua desdita. É como se a subjetividade já tivesse impregnada do singular aprendizado do ódio calmo, controle dos sentidos à espera do aprazado bote.

Poucas páginas depois, lê-se o “conto sensacional” de Seu Ramalho a propósito de hediondo crime de desforra à maneira do sertão: o moleque negro, amante da filha do senhor, assassinado de modo crudelíssimo. Esta imagem, bem como a anterior, da morte do vizinho, ecoa e antecipa a sorte de Julião. Recorrentemente imagens de tortura pontuam o romance.

Em meio ao rancor e ao despeito, contudo, saltam fiapos de lucidez ante o problema social desse mundo todo errado. Entre a conversa com o pai da moça e o fragmento decisivo da perda de Marina, interpõe-se a sequência sobre a chegada da companhia lírica, momento do apogeu dos amores do casal. O desencadear dos fios descosidos não impede a eclosão de reflexões de caráter altruísta, espécie de contragolpe, quando a violência cultivada redunda em dolorosa identificação. Em meio à sua desgraça, procura a irmandade dos miseráveis, que não o acolhem. Em trecho pungente, emerge o contraponto ao horror à pobreza — e o olhar sensibiliza-se, afastando-se do desprezo ao outro:

A literatura nos afastou: o que sei deles foi visto nos livros. Comovo-me lendo os sofrimentos alheios, penso nas minhas misérias passadas, nas viagens pelas fazendas, no sono curto à beira das estradas ou nos bancos dos jardins. Mas a fome desapareceu, os tormentos são apenas recordações. Onde andariam os outros vagabundos daquele tempo? Naturalmente a fome antiga me enfraqueceu a memória. Lembro-me de vultos bisonhos que se afastavam como bichos, remoendo pragas. Que fim teriam levado? Mortos nos hospitais, nas cadeias, debaixo dos bondes, nos rolos sangrentos das favelas. Alguns, raros, teriam conseguido, como eu, emprego público, seriam parafusos insignificantes na máquina do Estado e estariam visitando outras favelas, desajeitados, ignorando tudo, olhando com assombro as pessoas e as coisas. Teriam as suas pequeninas almas de parafusos fazendo voltas num lugar só. (p. 123). A pobreza e a literatura aqui estão no avesso das imagens que abrem o romance, de modo a testemunharem certa latência de indignação que subjaz ao repúdio senhorial ao outro de classe. As oscilações dão conta da complexidade do ponto de vista, da fenda dialógica instaurada por meio da voz em primeira pessoa. Alternam-se o juízo categórico de opções antidemocráticas e o deslizar para a consciência crítica ante os males do subdesenvolvimento, a ecoar o momento da enunciação, os tumultuados anos de 1930.

O romance é crivado por referências objetivas ou subterrâneas ao universo do cangaço. Desde o conto de Seu Ramalho, a morte de Cirilo da Engrácia, a libertação dos homens de Cabo Preto, o defunto Fabrício e a figura de José Baía, até excertos avulsos em que se pode flagrar a presença da habilidade sertaneja para vigiar e matar.[8]

Sejam as referências explícitas: “Os meus dedos contraíram-se, moveram-se para Julião Tavares. Com um salto eu poderia agarrá-lo” (p. 88). Sejam as implícitas, quando o modo da tocaia se espraia pelo romance todo, com modulações diversas, como a observação de atos cotidianos: “… olhava, fingindo desinteresse, a mulher dos cabelos de fogo” (p. 46); “Farejava-o, percebia-o de longe, só pelo modo de empurrar a porta e atravessar o corredor” (p. 61); “Eu andava para cima e para baixo, o ouvido atento aos mais insignificantes rumores da casa vizinha” (p. 102); “…Contentava-me com aqueles rumores, e percebia-a como se a visse” (p. 142); “Agucei os ouvidos e arregacei as narinas” (p. 144).

Note-se que a força das imagens de mortes violentas não se deve tão somente ao realismo cru. Sob impacto da subjetividade em crise, o real intensifica-se por meio da desrealização.[9] Leia-se como a imagem da morte do rapazote do conto de Seu Ramalho ganha força por meio da perspectiva deformadora, amalgamando-se às imagens da morte de Julião Tavares:

Enquanto ele batia na testa, avançava e recuava, eu ia pouco a pouco distinguindo uma figura nua e preta estirada nas pedras da rua. O ventre era uma pasta escura de carne retalhada; os membros, torcidos na agonia, estavam cobertos de buracos que esguichavam sangue; a boca, sem beiços, mostrava dentes acavalados e vermelhos, numa careta medonha; os olhos esbugalhados tornavam-se vermelhos. Mas a figura continuava a escabujar no chão. Agora não era preta nem estava nua. Pouco a pouco ia embranquecendo e engordando, o sangue estancava, as feridas saravam.

[…]

A figura deitada no calçamento estava branca e vestida de linho pardo, com manchas de suor nos sovacos. Felizmente o sangue tinha desaparecido, já não havia a umidade pegajosa na sarjeta, nos cabelos de d. Rosália, nas saias de Antônia. Em redor tudo calmo. Gente indo e vindo, crianças brincando, roncos de automóveis. O homem tinha os olhos esbugalhados e estrebuchava desesperadamente. Um pedaço de corda amarrado no pescoço entrava-lhe na carne branca, e duas mãos puxavam a extremidade da corda, que parecia quebrada. Só havia as pontas, que as mãos seguravam: o meio tinha desaparecido, mergulhado na gordura balofa como toicinho. (p. 119-120)

Em outro registro, o desejo eclode por meio da emulação cômico-séria do esquartejamento. Na curiosa mescla de perversidade e nonsense, a passagem alude a cenas populares de espetáculos circenses, com o costumeiro truque da mulher repartida em duas:

Veio-me o pensamento maluco de que tinham dividido Marina. Serrada viva, como se fazia antigamente. Esta ideia absurda e sanguinária deu-me grande satisfação. Nádegas e pernas para um lado, cabeça e tronco para outro. A parte inferior mexia-se como um rabo de lagartixa cortado. (p. 71)

Desse modo, a ordem da tocaia comparece de diversas maneiras, seja pontualmente, com contos intercalados, imagens recorrentes e por vezes desconexas; seja relacionada a eventos rotineiros, distantes do ato; seja em sequências longas, em que o andamento assimila o passo do criminoso animalizado; seja, ainda, quando o sujeito se faz observador e carrasco de si mesmo. Mas, sobretudo, comparece como nuance formal, linha subterrânea que interliga a heterogeneidade de assuntos do enredo sugerindo o desenho de uma caçada, a apreender o vaivém e a armação do salto.

Nesse percurso, retenham-se dois momentos centrais da narrativa, que se dão sob o signo da tocaia: a morte de Julião e a ida de Marina ao arrabalde, em busca daquela que lhe fará o aborto. Tais cenas, ocorridas no espaço aberto, dão conta da revolta contra seu desterro, ambas organizadas a partir da destreza no embuste: o assassinato do seu rival e a perseguição a Marina. Em ambas passagens, em plena rua, o protagonista age como cangaceiro, prestes a apanhar a vítima. O espaço da cidade, oposto à vila de sua infância, o assombra, já que lhe retira as insígnias de classe e se evaporam as marcas do mundo do velho Trajano. Por ser o palco da virtual emancipação burguesa, acaba sendo de fato o locus da humilhação e precisará ser o da vingança. Não à toa será o lugar do crime. O descompasso entre ação e lugar é sintomático: parece mesmo querer assassinar o país que se moderniza. O espaço que deveria acolher a arena da igualdade não só humilha e oprime, como também franqueia a pior herança do sertão.

Assim como Luís inspeciona os sons da vizinha, num avançar e recuar temeroso de ser posto a nu, a estrutura de suspense, avanços, recuos e intercalações, mimetiza o ataque. Para além do ritmo alucinatório da prosa do homicida cujas repetições — ratos, cordas, cobras, arames — são índices do ato cometido e dão a tônica do pesadelo em que se encerra e cuja dinâmica repercute na consciência apreendida pela tessitura romanesca, opera outro movimento, mais afeito à violência socialmente configurada. Retenha-se a primeira dessas cenas: na iminência de cometer o crime, emergem figuras de cangaceiros: Cirilo da Engrácia, os cabras de Cabo Preto e José Baía. Agora a tocaia age em movimento, no escuro. “Minha raiva crescia, raiva de cangaceiro emboscado. Por que esta comparação? Será que os cangaceiros experimentavam a cólera que eu experimentava?” (p. 193). A resposta seria negativa. A cólera insere-se como elemento de cisão entre Luís e os bandoleiros rememorados. O sentimento radica em conflito: presa do descontrole, torna-se menos frio, mais humano e, portanto, menos apto ao trabalho. Evidentemente que o matador bem-sucedido não deveria ser um sujeito problemático. Se, por um lado, a consciência moral não o impede de cometer o assassínio — “Retirei a corda do bolso e em alguns saltos, silenciosos como os das onças de José Baía, estava ao pé de Julião Tavares” (p. 196) —, por outro lado, o lançará no lancinante desvario que corta todo o romance. O modo como organiza o homicídio, no que envolve de decisão e anonimato, também traz o caráter dúplice de uma coragem covarde que quadra bem com os confusos arroubos de indignação do protagonista.

A premeditação não está à altura de José Baía. Faltam-lhe a impassibilidade, a ausência de comprometimento pessoal e, sobretudo, a inconsciência. Mais uma vez a literatura parece ter sido a culpada pelo titubeio que o afasta da ação definitiva. Invadido pelo terror, que se desdobra em medo do ato e do julgamento, ataca a opinião pública, contraposta às ideias instituídas pelo hábito:

Medo da opinião pública? Não existe opinião pública. O leitor de jornais admite uma chusma de opiniões desencontradas, assevera isto, assevera aquilo, atrapalha-se e não sabe para que banda vai. Ouvindo-o, penso no tempo em que os homens não liam jornais. Penso em Filipe Benigno, que tinha um certo número de ideias bastante seguras, no velho Trajano, que tinha ideias muito reduzidas, em Mestre Domingos, que era privado de ideias e vivia feliz. E lamento essa balbúrdia, essa torre de babel em que se atarantaram os frequentadores do café… (p. 163)

O crime tornado notícia sujeita-se ao exame, aproximando o ato de Luís das circunstâncias sociais da escritura. Como se a repercussão do ato inominável conferisse ao olhar citadino certo caráter de ajuizamento. A tragédia transposta para o discurso jornalístico com vistas a despertar a indignação social está na contramão do costume sertanejo: neste, a morte encomendada é silenciosa e aceita, respeita-se por costume e temor.

Com efeito, o drama subjetivo tinge-se de historicidade: trata-se de uma revolta contra a cidade e o que ela representa. Nesse caminho, a dinâmica do mundo urbano opõe-se à petrificação do rural e a dicção vertiginosa da narrativa parece condizer com o novo fôlego que se faz artificial e penoso, em razão da incompatibilidade com o ritmo truncado que o formou. Carpeaux já havia notado que em Angústia “o culpado é a cidade” que, ao assaltá-lo com as prerrogativas da competição e da igualdade, intensificam o seu lamento da perda do status: “como a cidade me afastara dos meus avós!” (p. 111).[10] Esta rua, palco da virtual emancipação, mas afim ao contexto brasileiro, local de violências de uma modernidade abstrusa. Nas palavras do crítico: “Quer realmente voltar aos avós. Voltar à imobilidade, à estabilidade do mundo primitivo. E para atingir esse fim, deve antes destruir o mundo da agitação angustiada, no qual está preso”. [11] A interioridade de Luís da Silva perfaz-se em vórtice: a agitação do assassino e do exilado acumula-se à da inadequação ante a dinâmica de uma realidade que se transforma. Mas, se a modernidade o espreita ameaçadoramente, ao mesmo tempo será este espírito de sua época o responsável por lhe fornecer as farpas de solidariedade que dotam a “obra de destruição”, [12] para falar com Carpeaux, de uma dolorosa e difícil percepção da alteridade.

Em certa medida, a vingança dirige-se contra o alvorecer da modernidade cujas marcas — igualdade, trabalho, mérito — soam como ameaças, e não direitos, na percepção daquele que se formou, apesar dos traumas, em meio à vida senhorial. Nesse passo, o pulo do jagunço é contra o mundo que se moderniza, instaurando direitos e suprimindo benefícios. A modernidade não será auspiciosa: encarna-se no arrogante e escorregadio Julião Tavares, o bem-sucedido medalhão. Esta espécie de duplo arrevesado de Luís da Silva será o sacrificado em efígie de todas as humilhações. Não se trata de crime passional, mas da revanche do decaído numa sociedade que preza os valores arcaicos, cuja modernidade dos meios de produção não acompanhou o desenvolvimento da sociabilidade ou igualdade em bases burguesas.

Note-se que o que faz da sua experiência um beco sem saída é a violência que vige nos dois mundos: esgrime-se na sua subjetividade de tal modo que dela não se livrará.[13] Não há escape para aquele que não se reconhece sujeito, apesar dos impasses, moderno. O passado ao qual recorre nada teve de pleno ou acolhedor: vítima e algoz, sujeita-se à impiedosa dinâmica de autoperscrutação em que o homicídio adquire tonalidades suicidas. Mas, se a mentalidade antiga é mobilizada como saída, não parece deter a única verdade: certas passagens aparentemente fortuitas, porém cuidadosamente escolhidas, atestam a presença do que há de emancipatório no viés aburguesado. O torneio da consciência sobre si mesma é resultado do embate entre vivências que aludem ao campo e à cidade, cujas promessas de cidadania revelaram-se letra morta.[14] Nesse caminho, a tocaia enquanto movimento de introversão e ato de violência — o dentro do fora e o fora do dentro — pode ser uma instigante forma de mediação.

A segunda sequência apontada situa-se antes do crime na ordem da narrativa. Diz respeito à ida de Marina à “casa de recurso”, no subúrbio, onde fará o aborto — “Albertina de tal, parteira diplomada”. O fragmento é bastante significativo ao articular, pelos meandros do fluxo de consciência, a estratégia persecutória do noivo traído diante da figura arrasada da moça. A novidade

maior será que, em meio ao emaranhado de misérias — desamparo, desilusão, cólera, culpa — ouvem-se os ecos da revolução socialista. Luís faz ato de tocaia por horas a fim de abocanhar sua presa, vingando-se e mortificando-se ao comprovar a realização do aborto. No arrabalde, durante a espia, observa a frase num muro, sem pontuação: “Proletários, uni-vos”. Estrategicamente os dizeres ecoam uma conversa anterior com Moisés sobre a arte engajada e a necessidade da mudança social. Articulam-se ainda às diversas reminiscências sobre cangaço e atrocidades que se alinham aos temas já levantados: pobreza, letras e patriarcado. No atropelo introspectivo em que vive o protagonista, habilmente tecido pela prosa, acaba por confundir causas e consequências e sugere que, se tudo vai mal, é urgente aniquilar Julião Tavares.

A divisa revolucionária reverbera ante a difícil situação em que se encontram — o homem traído e devastado, a mulher abandonada e destruída — e as dores privadas agudizam-se até o ponto em que, por meios transversos, cabe à literatura — que insere a frase num momento estrategicamente escolhido — ao menos enunciar a rota esmaecida da revolução. Os agitadores são bárbaros,a frase está mal escrita, os vadios não reconhecem o literato como um deles — em suma, se a revolução vier, ele continuará com o drama de seu não-lugar: “Quereriam fazer uma revolução sem vírgulas e sem traços? Numa revolução de tal ordem não haveria lugar para mim” (p. 171). De fato, o mundo anda mal arranjado, parece pensar Luís; contudo, a organização narrativa dota a frase mal escrita da força subterrânea necessária à sua legitimação.[15]

Diante do infortúnio da mulher desejada, cuja desgraça suscita piedade, vêm à memória imagens de injustiças diversas, desmandos, humilhações. O resultado dessa avalanche de agravos é a descompostura sádica lançada de chofre na cara daquela que tudo perdeu: “— Puta!”, repete contínua e descontroladamente. A cada nova invectiva, mais sente pena da moça e raiva do mundo. Apesar da dor, vem à tona apenas o impropério, incapaz de comunicar alguma forma de compaixão. A narrativa apreende o processo da angústia que aumenta, na medida em que se sente incapaz de compadecimento: se, por um lado, afastado o recurso da análise política do problema, só lhe resta moralizar; por outro, a economia textual dissemina passagens finamente elaboradas a fim de cuidadosamente inocular o paradoxo e dar vazão à complexidade dos conflitos. A cada “puta” pronunciado, opõe-se a voz do monólogo interior, produzindo curto-circuito entre a voz pública, admoestadora, e a voz interior, clivada de dores. A ambiguidade do ponto de vista dá-se a ver esteticamente, por meio do entrecruzar das matrizes conservadoras e críticas tensionadas pelas angulações do fluxo de consciência.

“Eu sentia raiva, aborrecimento, piedade e nojo” (p. 144). A construção açambarca uma série de temas pelo filtro da subjetividade atormentada. Impossível determinar o que vem antes. A fórmula que associa ódio, tédio e asco parece caminho seguro para o crime, porém os mesmos sentimentos submetem-se à piedade que, sem rota de fuga, degenera em violência intempestiva. O ressentimento proveniente do lugar social mesquinho e dos insultos sofridos obstrui a consciência de classe — daí julgar e perder-se em descomposturas conservadoras. Não localiza seus dissabores como parte de uma sociedade dividida e explorada, não identifica os inimigos reais. Índice disso é seu abstencionismo político, o desconhecimento de qualquer via de emancipação e libertação. Aferra-se a postulados anacrônicos para lidar com males da sociedade moderna, vítima que utilizará os mesmos caminhos da opressão para revoltar-se: novamente à roda de si mesmo, acossado pela aporia.

O constrangimento de Luís da Silva é, em grande parte, oriundo da incapacidade de entender-se como parte de um todo social. À sua maneira reproduzirá a tortura do poço da Pedra, sem comiseração pelo mais fraco: “se eu pudesse fazer o mesmo com Marina…” (p. 29). O suplício insuperado retorna insistente; incapaz de descolar-se da experiência pessoal, de distanciar-se a fim de questionar os agentes sociais da opressão, parece querer tornar-se um deles. Na confusão entre lucidez e alienação, a indeterminação só faz aumentar sua desventura.

A difícil formação desse sujeito moderno faz aflorar farpas de consciência social. As ofensas lançadas à moça no momento de grande fragilidade não impedem que observe, mais à frente: “Então Marina era dele? Tolice. Era a mesma que eu tinha conhecido um ano antes, vermelha, com os cabelos pegando fogo, entre as roseiras maltratadas. Evidentemente” (p. 188). O vetor moderno crispa a adesão ao arbítrio e insufla a reflexão: a aventura da moça, sua suposta queda, não a torna indigna. Aos seus olhos, o imperdoável não é o ato, a traição, mas o rebaixamento. A moça adorável, altiva e ruidosa deverá doravante esconder-se — como D. Adélia, que outrora “dançava a carrapeta”, como tantas outras — logo, Julião deve morrer.

Nesse caminho, em meio à miscelânea de assuntos, pouco antes de ir ao encalço de Marina, novamente desponta a solidariedade ao pobre — e as mal traçadas palavras de Marx ganham sentido na organizada desordem da prosa:

Mas não se via a gente. Apenas maloqueiros cochilando, alguns mendigos, crianças barrigudas e amarelas. O resto devia estar no trabalho: os homens nas oficinas, nos estribos dos bondes da Nordeste, nos quartéis, em todos os infernos que há por aí; as mulheres lavando roupa, amando por dinheiro, preparando a comida ruim e insuficiente. Os filhos, roídos por vermes, seriam vagabundos mais tarde, dormiriam ao meio-dia nas portas das bodegas. Dormiriam? Quando eles crescessem, haveria pessoas dormindo ao meio-dia nas portas das bodegas? Muitos agora tiritavam, batendo os dentes como porcos caititus, na maleita que a lama da lagoa oferece aos pobres. (p. 170)

Imagens do desvalimento — do outro e de si — cortam a narrativa e são interpretadas de modo ambíguo por esse narrador letrado e decaído marcado, ao mesmo tempo, por traços da consciência moderna e citadina e por reminiscências sofridas, mas nem por isso menos vivazes e crédulas, da elite rural: “Adquiro ideias novas, mas estas ideias brigam com sentimentos que não me deixam” (p. 188). O mesmo paradoxo repercute a cena de ofensa à mulher amada e arruinada: a cada vitupério, ditado pelos ditos bons costumes, o enunciador se martiriza, dando a ver um estranho modo de fraternidade.

Por meio das peculiaridades da narrativa de memória e da prevalência do delírio, a alternância relativa às duas ordens — a moderna e a arcaica — imprime-se nos espaços romanescos de modo perspicaz. O neto da aristocracia decadente perambula entre as violências passadas e presentes. A ambiência da casa familiar orienta os pesadelos e as imagens recorrentes, quase ideias fixas, que retornam avassaladoras à medida que o sonho da vida burguesa lhe escapa: o castigo no poço da Pedra, o homem enforcado, o negro torturado, o cangaceiro morto. As imagens remetem ao arbítrio do poder patriarcal e gregário, universo sem direitos e sem alteridade. No entanto, diante dos males da vida imediata, são as cenas que lhe acometem, como se o refrigério em face das humilhações experimentadas só pudesse se fazer mediante outras coações. Tanto a derrocada do mundo antigo como o alvorecer da modernidade insuflam a subjetividade doentia do protagonista, cujos impasses imprimem-se nos espaços narrativos: a circunscrição da casa precária, o quintal e a rua, espaço da liberdade e do crime.

Reminiscências da casa familiar misturam-se à vida de assalariado, vivendo de parcos recursos, morando mal e assombrado ante a ameaça da igualdade, que lhe retira o que resta de identidade, novo tempo perigoso que salta aos olhos nas ruas da cidade. As duas ordens imprimem-se no espaço-tempo: um deles registro de memória; o outro, a realidade premente. Neste, encontram-se a casa atual — morada ordinária, de paredes meias com a mulher amada, cujo quintal é espaço do desejo interrompido — e o mundo público, hostil, onde Julião Tavares se pavoneia.

A importância dos espaços — cidade e campo —, socialmente configurados, estampa-se na sequência de cerca de cinco páginas, referente ao segundo fragmento das memórias que compõem a narrativa.[16] Trata-se de uma viagem de bonde, após a saída do trabalho. Ele vai até o ponto-final e volta, duas vezes — centro-periferia-centro-periferia — o que confere ao percurso significado maior que o de locomoção rotineira. A imagem em movimento e o trânsito entre lugares dialogam com a problemática do estranhamento entre a velha e a nova ordem, bem como com o sentimento de não-pertencimento. O trajeto urbano figurará como uma imagem em miniatura do movimento do sujeito encaramujado: por meio das imagens entrevistas, cruzam-se signos do moderno e do arcaico e percepções da infância e da maturidade. Na cruciante introspecção, cuja dialética se alimenta

do drama do mundo, revoluteiam as curvas do caracol.

Acachapado pelo peso dos dias, na viagem fantasiará sua morte miserável e irrelevante, em mais uma imagem fúnebre entre as tantas que povoam o romance. Quando avista o centro, observa as casas de gente rica, para cujas mulheres Marina seria mera “ratuína”. As inquietações parecem esmorecer quanto mais se aproxima das zonas pobres: “à medida que o carro se afasta do centro sinto que me vou desanuviando” (p. 24). A viagem adquire outro significado ao capturar, em um átimo e quase na abertura do romance, a aversão à cidade e o apreço pela paragem erma e rústica que, apesar dos males, parece acenar como paradoxal via de escape. O germe do conflito íntimo relampeja nesse deslocamento trivial.

Destaque-se que, durante o circuito em movimento, o sujeito não se encontra exatamente em nenhum dos polos; suspenso de fato em um não-lugar, a circunstância lhe permite o descolamento necessário à divagação. A viagem funciona como um mergulho interior, antecipando motivos que a narrativa desenvolverá, entre devaneio e realidade:

Afasto-me outra vez da realidade, mas agora não vejo os navios, a recordação da cidade grande desapareceu completamente. O bonde roda para oeste, dirige-se ao interior. Tenho a impressão de que ele me vai levar ao meu município sertanejo. (p. 25. Grifo meu)

Quanto mais se afasta do centro, mais se sente próximo de sua cidade natal. O subúrbio de Bebedouro faz as vezes da casa paterna, onde a consideração pública convive com os maus-tratos. A relação paradoxal com o passado o mantém em contínuo rodopio, do qual participa a dinâmica da introversão em modo de tocaia.

O diagrama espacial repõe questões irresolvidas entre casa (família, mundo rural) versus rua (individuação, mundo urbano). Na ambiguidade das imagens da redoma familista, o arbítrio disputa espaço com a segurança do reconhecimento. Tais reminiscências obsessivas cravam a indignação ante a condição rebaixada, de onde advém o espectro sempre ameaçador da pobreza e da igualdade. No locus citadino, o emprego de jornalista foi conseguido às duras penas, debaixo de descomposturas e humilhação. Assoma o parentesco entre duas formas de peditório e logro: entre o discurso farsesco do mendigo e o emprego “cavado” a serviço dos grandes, a distância é mínima. As semelhanças não param por aí, desdobram-se e entretecem-se no tecido romanesco, sempre pelo crivo da personalidade problemática, ressentida e desfibrada. Parece não se identificar plenamente com nenhuma das ordens pelas quais passou — neto de grande proprietário de terras, indigente e homem de letras — e ao mesmo tempo não consegue se livrar das máculas que cada uma representa. O ciclo do ressentimento atravanca a via da lucidez quanto à sua posição em face do processo de modernização.

A proficiência da vida intelectual opõe-se à proficiência para o crime. Introspeção, estudo e tocaia: ordens que têm em comum a destreza e o preparo técnico; porém, se as duas primeiras se enraízam no terreno emancipatório, a última é expediente de barbárie. A estrutura romanesca alinhava a pesquisa de si à pesquisa destinada ao delito. A literatura faz da tocaia,tocaia de si, autoauscultação — e o sujeito também se aniquila ao destruir o rival. Como se a prática do facínora sofresse certa inflexão introspectiva: a ofensiva traiçoeira torna-se algo duplamente dilacerador, uma vez que reverte contra o agente. Entre o passado e o presente, o desterrado procura rotas de fuga ora na reflexão, cujo ancoradouro será a literatura; ora na violência, cujo foco é o cangaço. Sem saída, as pontas do conflito movimentam-se em ricochete, formatando a complexidade do romance. Refinamento e barbárie imbricam-se diante do beco sem saída do contexto periférico.

Contrariando aqueles que louvaram o romance pelo seu caráter de universalidade, a forma que olha e ouve, espreita e espiona, em sua dupla face de autoanálise e cangaço, enraíza-se no solo do levante de 1935 e da eclosão do Estado Novo, em surpreendente diálogo com a circunstância objetiva da prisão do autor. O contraponto ao conservadorismo é também acionado por meio das referências esfumadas à malograda revolução socialista, bem como ao colega de profissão Moisés e à prática do jornalismo — por trás da qual pulsa a sombra da literatura. Nessa prosa marcada pela desconfiança, logro e vingança, a aventura da revolução socialista também comparecerá entrevista pela peculiar experiência do réprobo assassino.

Com efeito, a sentença revolucionária rabiscada no muro suburbano — “Proletários, uni-vos” —, habilmente alocada no momento da narrativa em que a emboscada opera como instrumento de crueldade e de comiseração, irradia-se sobre os impasses apreendidos, carregada de virtual emancipação. Nesse passo, em face do mundo cerceado, a frase incômoda emaranha-se à tocaia literariamente construída e o tempo suspenso da vingança pode carregar a sugestão de uma outra espera — outra tocaia? —, cujas ressonâncias dão a ver o conteúdo latente que subjaz à deslocada invocação.

Notas:

[1] A esse respeito ver: ANDRADE, Mário. A elegia de abril. In: Aspectos da literatura brasileira. 5ªed. São Paulo: Martins, 1974 e PAES, José Paulo. O pobre-diabo na literatura brasileira. In: Armazém literário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008

[2] Referência ao livro de Maria Sylvia de Carvalho Franco. Homens livres na ordem escravocrata. 4ªed. São Paulo: Editora da Unesp, 1997

[3] Trata-se da leitura que focaliza o caráter universal do drama de Angústia. “Se o Sr. Graciliano Ramos apresentava-se — como Antonio Salles — observador interessante da vida diária de nossas cidadezinhas, já em Angústia ele desconsidera o ‘meio’ para considerar a vida em seu sentido amplo de universidade e sofrimento. Não é mais o romancista do Brasil. É o romancista que interpreta a vida em sua rigorosa significação de sentido humano. É o romancista que exibe o ‘humano’ que existe na ‘vida’ do homem de todos os lugares”. Adonias Filho. Angústia. In: Angústia. Edição comemorativa, 75 anos. Org. Elisabeth Ramos. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 243.

[4] Todas as citações da obra foram retiradas de RAMOS, Graciliano. Angústia. Edição comemorativa, 75 anos. Org. Elisabeth Ramos. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2011, p. 21

[5] Referência ao volume que reúne os estudos de Antonio Candido sobre o autor. CANDIDO, Antonio. Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.

[6] “Não há documento de cultura que não seja também documento de barbárie”. BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história (Tese VII). In: O anjo da história. Org. e trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2012

[7] Graciliano Ramos dedicou-se ao tema do cangaço tanto na ficção quanto em artigos de jornal e revistas. Nos escritos de não-ficção, pontua o caráter socioeconômico do problema: “talvez acertemos supondo que atualmente o cangaço é um fato de natureza econômica, ampliado por motivos de ordem social”. Preocupa-se em compreender o fenômeno de modo complexo, dividindo-o em fases e analisando tanto as circunstâncias sociais — relação com a grande propriedade, com a injustiça e a miséria do sertão — quanto aspectos do imaginário sobre o cangaceiro, entre bandido e herói. Ver, entre outros: RAMOS, Graciliano. O fator econômico no cangaço. In: Viventes das Alagoas: quadros e costumes do Nordeste. 16ª ed. São Paulo: Record, 1994, p. 126.

[8] A grande maioria das historietas relativas à morte referem-se ao cangaço e, portanto, à prática da tocaia. Em seu estudo sobre a obra, Lúcia Helena Carvalho organiza tabelas para os “significantes” que identifica na obra. Uma das divisões refere-se ao “paradigma do significante morte”. Neste, elenca “as micronarrativas ficcionais em Angústia”: dos 14 episódios de mortes arroladas, apenas duas ocasiões não aludem ao cangaço. CARVALHO, Lúcia Helena. A ponta do novelo (uma inter- pretação de Angústia, de Graciliano Ramos). São Paulo: Ática, 1983, p. 28

[9] Sobre o caráter deformador do realismo de Graciliano Ramos, ver: CARPEAUX, Otto Maria. As tendências contemporâneas na literatura: um esboço. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1968, p. 248-249 e GIMENEZ, Erwin Torralbo. “Trata-se de uma dialética cuja síntese se funda no realismo deformador”. Mal sem mudança — notas iniciais sobre Angústia. In: Revista Estudos Avançados, São Paulo, no 26 (76), 2012, p. 213

[10] CARPEAUX, Otto Maria. Visão de Graciliano Ramos. In: Ensaios reunidos 1942-1978. De A cinza do purgatório a Livros na mesa. Vol. I. Rio de Janeiro: UniverCidade Editora/Topbooks, 1999, p. 449: “O culpado é — superficialmente visto, numa primeira aproximação — a cidade”.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Fernando C. Gil notou a onipresença da violência, “onipotência destrutiva”, como parte da identidade fragmentada diante de temporalidades históricas antagônicas: “passado rural e presente urbano conjugam-se na única identidade possível que enforma os dois espaços brasileiros distintos: a atitude do arbítrio e da brutalidade destrutiva”. GIL, Fernando C. O romance da urbanização. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1999, p. 86

[14] Fernando C. Gil aponta a presença de “dois tempos históricos” como marca do que classifica como “romances da urbanização”: “[…] o que está em jogo em Angústia de modo particular, e no romance da urbanização, de modo geral, é o conflito de dois tempos históricos distintos que correspondem a espaços e valores sociais e culturais também diversos e que, até certo ponto, formalizam-se no nível estético como irreconciliáveis para a vida do nosso protagonista. De um lado, tem-se o tempo presente da cidade, da vida urbana; de outro, o passado do campo, da vida rural”. GIL, Fernando C. O romance da urbanização. Op. cit., p. 73

[15] A expressão “mundo muito mal arranjado” é proveniente do romance Caetés. RAMOS, Graciliano. Caetés. Edição comemorativa, 80 anos. Org. Elisabeth Ramos e Erwin Torralbo Gimenez. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2013, p. 21

[16] Na edição comemorativa utilizada, é o segundo fragmento de texto, localizado na terceira página da narrativa, logo após a notação gráfica que estabelece a divisão com o primeiro entrecho. Começa por: “Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens” e vai até: “Sempre brinquei só” (p. 23-7). A passagem foi analisada por Erwin Torralbo Gimenez, que assinala o caráter simbólico do episódio: “O traçado simbólico do bonde, fora da cidade, assinala a impossível fuga da história, capaz de ligar as instâncias do tempo, num continuum, ora refratário a qualquer golpe trágico”. GIMENEZ, Erwin Torralbo. Mal sem mudança — notas iniciais sobre Angústia. Op. cit., p. 217-218. referências

Referências:

ANDRADE, M. A elegia de abril. In: Aspectos da literatura brasileira. 5ª ed. São Paulo: Martins, 1974.

BENJAMIN, W. Sobre o conceito de história. In: O anjo da história. Org. e trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.

CANDIDO, A. Ficção e confissão: ensaios sobre Graciliano Ramos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006.

CARPEAUX, O. M. Visão de Graciliano Ramos. In: Ensaios reunidos 1942-1978. De A cinza do purgatório a Livros na mesa. Vol I. Rio de Janeiro: UniverCidade Editora/Topbooks, 1999.

CARPEAUX, O. M. As tendências contemporâneas na literatura: um esboço. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1968.

CARVALHO, L. H. A ponta do novelo (uma interpretação de Angústia, de Graciliano Ramos). São Paulo: Ática, 1983.

FILHO, A. Angústia. In: RAMOS, G. Angústia. Edição comemorativa, 75 anos. Org. Elisabeth Ramos. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2011.

FRANCO, M. S. C. Homens livres na ordem escravocrata. 4ª ed. São Paulo: Editora da Unesp, 1997.

GIL, F. C. O romance da urbanização. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.

GIMENEZ, E. T. Mal sem mudança – notas iniciais sobre Angústia. In: Revista Estudos Avançados, São Paulo, n º 26, (76), 2012. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/47552/51281. Acesso em: 13 fev. 2025.

PAES, J. P. O pobre-diabo na literatura brasileira. In: Armazém literário. São Paulo, Companhia das letras, 2008.

RAMOS, G. Angústia. Edição comemorativa, 75 anos. Org. Elisabeth Ramos. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2011.

RAMOS, G. Caetés. Edição comemorativa, 80 anos. Org. Elisabeth Ramos e Erwin Torralbo Gimenez. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2013.

RAMOS, G. O fator econômico no cangaço. In: Viventes das Alagoas: quadros e costumes do Nordeste. 16ª ed. São Paulo: Record, 1994.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras