Universidades públicas em tempos neoliberais

Pesquisadores investigam, em dossiê, os desafios do Ensino Superior no país. Os riscos de desmonte, sob “ajuste fiscal”. Os perigos de ruptura do papel filosófico e cultural. O impacto dos imperativos produtivistas. E as resistências que emergem

Publicado 08/07/2025 às 18:05 - Atualizado 08/07/2025 às 19:41

Esta é a introdução do volume 38 do Caderno CRH, parceiro editorial de Outras Palavras, organizado e editado pelo Centro de Estudos e Pesquisas e Humanidades (CRH/UFBA), em coedição com a Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA). Leia mais.

As universidades públicas têm uma dinâmica singular. Seu modelo, suas mazelas e mesmo seus sonhos não podem ser compreendidos com independência do contexto em que se instalam nem das tarefas que lhes atribuímos. Vivem, assim, o infortúnio das políticas neoliberais como uma tragédia única, sendo infelizes à sua maneira, a um só tempo mitigada em certos aspectos e agravada intensamente em outros.

Para quem vê as universidades como um instrumento provisório, desvinculado de um projeto de nação, talvez não haja sequer uma crise, mas sim um novo cenário de oportunidades. Porém, para quem a compreende como intrinsecamente vinculada à superação de múltiplas desigualdades, como um modelo com valor intrínseco que, por conseguinte, só pode ter como horizonte uma nação radicalmente democrática, a crise é deveras profunda.

Entre a resistência que a universidade pode apresentar e a destruição aparentemente inelutável que a ameaça, desenha-se o espaço de uma reflexão urgente e cuidadosa sobre os desafios atuais colocados às universidades públicas e aqueles de longa duração, desde o imediato dos números à derrisão dos valores. O presente dossiê é parte desse esforço de reflexão e de resistência.

A tragédia é, decerto, um tanto mitigada por ser a universidade um lugar natural de resistência e reflexão. A seu passado e presente de lutas, agrega-se o fato de que, em nosso país, a universidade pública concentra quase toda pesquisa e oferece os melhores centros de formação. Logo, como lugar de produção do conhecimento, é também espaço de crítica, com grande capacidade de fazer repercutir posições e propagar sua luta. Com efeito, nos momentos em que sofreu maior ataque, grandes atos foram promovidos e, por sua própria natureza, constituiu-se em contraexemplo ao obscurantismo (Salles, 2020).

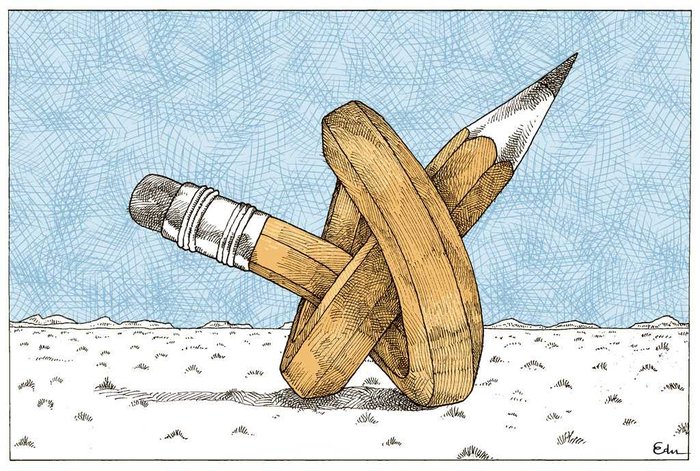

Por outro lado, é agravada sua tragédia, pois o ataque concertado à educação não está restrito a ações de governos protofascistas. Longe disso. O mais insidioso ataque tem sido uma retirada progressiva do oxigênio, uma mudança que vai operando como um ajuste de camadas tectônicas, para o qual contribui em muito a cumplicidade interna de muitos sujeitos de sua própria comunidade, que se veem seduzidos ou estimulados por valores próprios da dinâmica neoliberal. Com isso, o projeto mesmo da universidade, que bem deveria alinhar-se com projetos de longa duração, vê-se rebaixado e amesquinhado por propósitos utilitaristas e práticas que reproduzem a heteronomia cultural em diversas dimensões. O resultado é trágico, à semelhança de um talento suspenso, uma vocação negada, uma promessa reiterada e, todavia, nunca cumprida.

A universidade atual não está imune a uma nova ordem do capital que engendra novas dimensões da geoeconomia do conhecimento, assim como não escapam nossos governantes da sina de traçarem os rumos, de fazerem escolhas, em meio a circunstâncias históricas específicas. Da mesma forma, a universidade necessária, não sendo uma palavra de ordem vazia, precisa traduzir-se em um novo contexto, cobrando-nos uma reflexão mais cuidadosa e fina. O dossiê apresenta uma reflexão teórica que percorre várias dimensões das transformações das universidades e da produção do conhecimento no capitalismo contemporâneo – marcado por um processo inédito de financeirização, pela reestruturação das relações de trabalho, mediadas pela atual revolução tecnológica, por perigosa crise socioambiental e pela hegemonia neoliberal.

O dossiê abarca diferentes temas e objetos que se articulam na crítica ao neoliberalismo e em suas manifestações na produção do conhecimento crítico, cujo “lócus” principal está nas universidades. Para isso, reúne dez autores de universidades brasileiras e de uma universidade estrangeira, de várias áreas do conhecimento: filosofia, sociologia, educação e economia, constituindo uma contribuição multidisciplinar.

É clara a confluência dos textos, bem como sua complementaridade. Suas análises tratam de valores mais amplos da academia, dos fenômenos da financeirização, do papel dos Estados nos países da periferia, das políticas de austeridade fiscal, da disputa pelo fundo público e do avanço da espoliação do capitalismo, inclusive pela utilização de tecnologias as mais avançadas. Conforma-se, assim, o quadro mais geral em que se situa o crescente processo de neoliberalização da educação em geral, da sua subordinação ao mercado e a seus valores, transformando o ensino e a pesquisa, e mostrando, ao fim e ao cabo, por que os governos neoliberais se confrontam com as universidades, enquanto espaços de manifestação e resistência (Laval, 2019).

Por outro lado, os artigos têm objetos e recortes diferentes, desenvolvendo análises no plano teórico e de conjunturas históricas específicas, como o caso das universidades públicas brasileiras, contemplando a questão orçamentária, a precarização do trabalho, as lutas de resistências e as práticas sindicais. Testamos, pois, o próprio valor de uma colaboração interdisciplinar, uma vez que os autores reunidos são estudiosos de várias áreas do conhecimento, com trajetórias acadêmicas bem-marcadas em diversas instituições (UFBA, UFRJ, UFG, USP e Paris-Nanterre), sendo reconhecidos por sua experiência como docentes das universidades públicas e por sua produção científica.

O texto de Olgária Matos, “Universidade e Eros”, é inspirador e necessário, desenhando como que um pano de fundo a nossas reflexões. Afinal, não se pode discutir a dura realidade das universidades descolando-a de uma justificação sobre o sentido mesmo da produção científica e o da formação acadêmica, que deveriam encontrar na universidade sua realização mais refinada. Olgária Matos mostra, no entanto, que a universidade contemporânea se inscreve no desaparecimento do papel filosófico e existencial da cultura. Afinal, a Universidade humanista – fundada no ideário de formação intelectual através dos saberes científicos, filosóficos, históricos, geográficos e literários – cedeu há muito à indústria do entretenimento, cujo sintoma mais expressivo foi a substituição da Escola pela indústria dos Esportes.

Com efeito, Filosofia e Ciência perderam na Universidade a autonomia de pesquisa e a pluralidade das investigações, sob os imperativos da produtividade, do controle pelos números e do fetiche da inovação permanente. Sob os auspícios da temporalidade acelerada das tecnologias e do mercado globalizado, a hegemonia da racionalidade técnica impacta todas as esferas da vida e a subjetividade, a Universidade vem sofrendo constantes processos de deslegitimação e desinstitucionalização, com a ruptura de sua história e dos laços de confiança e solidariedade transmitidos, antes, ao longo das gerações. Olgária Matos sugere, pois, ser urgente retornar às questões primeiras da Universidade Cultural, aos saberes clássicos e vernáculos, face à crise antigenealógica do mundo contemporâneo. Retornar a valores universalistas e bem mais generosos da universidade, aqueles constituídos das diferenças entre temporalidades, espaços e experiências, tornar-se-ia uma ação espiritual e política contra os agrupamentos isolacionistas, sendo uma tarefa mais que atual do pensamento.

Tendo em conta uma dimensão mais ampla, de alcance mundial, o artigo de Luiz Filgueiras, “Mundialização Financeira e capitalismo periférico: nova forma de dependência e a reconfiguração do Estado”, tem como objetivo discutir as relações existentes entre os principais fenômenos que caracterizam mundialmente o capitalismo contemporâneo – o neoliberalismo, a reestruturação produtiva e a financeirização da acumulação de capital – que foram se delineando, e retroagindo mutuamente, ao longo de quase 50 anos. Embora presentes em todos os países, produtos de uma nova fase da mundialização do capital, eles se expressam de forma diferente (em grau, qualidade e consequências) em países centrais e periféricos. Por isso, mais especificamente, o artigo evidencia as suas particularidades nos países de capitalismo dependente, com a constituição, a partir da crise do “Desenvolvimentismo” nesses países (anos 1980), de um novo modo de dependência, no qual se destacam a reconfiguração do Estado e a transferência de excedentes, da periferia para o centro, na forma de novos tipos de rendas financeiras e de renda-conhecimento. O texto de Filgueiras analisa as especificidades no caso do Brasil, um dos principais países de capitalismo dependente, com o destaque para a crise do Padrão de Desenvolvimento de Substituição de Importação (anos 1980) e a sua transição para o Padrão Liberal-Periférico na década de 1990.

Tomando a situação bem mais concreta e, de certo modo, bem mais perversa do orçamento das universidades federais, o texto de João Carlos Salles, Nelson Amaral e Weber Silva Júnior, “Universidades Federais Brasileiras: Autonomia Subtraída por Mecanismos de Financiamento?”, mostra e denuncia o progressivo descompromisso com o financiamento público da educação superior, apontando, em particular, como a manutenção do orçamento inscrito na Lei Orçamentária Anual (LOA) é insuficiente inclusive para vir a ser rodada a matriz ANDIFES (Andifes, 1994), sendo ademais grave, por desigual e desarticulador da gestão orgânica das universidades, a destinação de verbas por meio de emendas e termos de execução descentralizada.

Não custa lembrar que a autonomia universitária é um princípio inscrito na Constituição Federal de 1988, sendo a garantia de financiamento das universidades inscrita na Lei de Diretrizes e Bases (LDB). O que se verifica, entretanto, ao longo dos 36 anos de vigência da Constituição de 1988 é a introdução de uma série de mecanismos associados ao financiamento que impedem a realização desse marco legal, entre os quais a implementação de mecanismos de austeridade, a presença progressiva de emendas e Transferência Eletrônica Disponível (TEDs) e o frequente recurso a contingenciamentos e bloqueios. O texto de Salles, Amaral e Silva Júnior tem, então, o objetivo de, em primeiro lugar, analisar o montante de recursos financeiros associados às UFs e que ficam disponíveis para um real exercício da autonomia universitária, examinando os montantes de recursos presentes nos diversos mecanismos estabelecidos que promovem uma subtração da autonomia universitária e, em seguida, simular um mecanismo de “financiamento permanente” dos recursos de custeio e capital para as UFs, tal como originariamente proposto pela Andifes em 2013.

Não é por acaso que tamanha restrição orçamentária se verifica, como se fora resultante de uma diminuição absurda de seu valor perante a sociedade. Como bem mostra Vladimir Safatle, em “A Universidade como Alvo Global”, a universidade pública é uma instituição que se tornou nos últimos anos espaço de intervenções violentas de toda ordem. Desde acusações de islamo-guachismo em países como a França até intervenção em campi contra estudantes em solidariedade com a causa palestina nos EUA e Alemanha, o que vemos é a universidade pública como espaço de tensionamento social. Essas ações policiais e estatais visam redimensionar a universidade, cortando-a de sua dimensão crítica e alinhando-a ao horizonte hegemônico de gestão das crises sociais. Em seu artigo, Vladimir Safatle analisa as condições para que a universidade preserve sua capacidade crítica em meio ao horizonte de desmonte neoliberal.

Concomitante a esse ataque externo, temos uma desintegração cabal de sua higidez institucional nos próprios mecanismos de precarização do trabalho, dos quais a universidade não foi poupada. O artigo de Graça Druck e Selma Silva, “A Precarização do Trabalho Docente nas Universidades Federais”, reflete exatamente sobre tal precarização do trabalho, partindo do pressuposto de que ela é uma das expressões de um processo mais geral de reestruturação do serviço público, decorrente da emergência e fortalecimento do Estado neoliberal. No caso do sistema educacional, essa reestruturação instituiu e promoveu o princípio da concorrência e o modelo empresa por meio da adoção de práticas de gestão baseadas em critérios de “eficiência”, produtividade e resultados mensuráveis, alterando profundamente a organização do trabalho nas instituições de ensino, particularmente nas universidades públicas brasileiras. O texto apresenta o debate conceitual sobre neoliberalismo e analisa as reformas do Estado brasileiro desde os anos 1990 até o período recente, discutindo a reestruturação do serviço público brasileiro nesse contexto e examina como a adoção do princípio da concorrência e do modelo empresarial alterou a organização do trabalho na universidade, num quadro de subfinanciamento público, acarretando a precarização do trabalho docente, expressa em um conjunto de indicadores típicos da “universidade operacional” (Chaui, 2001), em que o professor polivalente torna-se também um professor “business”, ou “um empresário de si mesmo” tão em moda em tempos neoliberais.

No seu artigo “Universidade, Sindicato e Trabalho Docente: Descontinuidades 1960-2024”, Roberto Leher nos devolve a um campo de luta essencial à defesa da universidade. Em seu artigo, Leher mostra como a função social da universidade no capitalismo dependente resulta da correlação de forças advinda tanto das particularidades do padrão de acumulação do capital e das formas de heteronomia cultural, como das expectativas sociais de frações internas da comunidade universitária. Leher propugna que as universidades federais brasileiras experenciaram três contextos de mudanças acentuadas, caracterizadas como descontinuidades, entre 1960 e 2024. A efetivação do golpe empresarial-militar, por meio da contrarrevolução preventiva, impediu o movimento de reforma universitária que ganhava força entre 1960 e 1964 e instaurou o modelo da chamada modernização conservadora que alterou profundamente a universidade. No contexto de crise estrutural a que se refere Filgueiras, na segunda metade dos anos 1970, a criação da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior logrou obstaculizar a fragmentação pretendida das universidades como centros de excelência e instituições de ensino, por meio da conquista da carreira nacional, da autonomia universitária e da gratuidade nos estabelecimentos oficiais na Constituição de 1988. Finalmente, as políticas de austeridade e de contenção orçamentária que se aprofundaram a partir de 2015 estão contribuindo para a presença direta do capital nas universidades, alterando sua função social. O autor conclui que as lutas não podem estar restritas ao setor de educação, pois sem obstar a austeridade e agir contra o encolhimento do público não mercantil, a nação perderá espaços vivos de criação de conhecimento original imprescindível para a superação dos grandes problemas dos povos.

A investigação de Leher contempla até meados de 2024, ano em que importante greve nacional dos docentes exacerbou as contradições sobre a concepção atual e futura das universidades. Sistematiza questões como a quebra da solidariedade intergeracional e a subordinação do trabalho docente aos determinantes que produzem a heteronomia, a exemplo do projeto Future-se e afins, em que a incorporação do ethos do chamado capitalismo acadêmico recontextualizado pelo capitalismo dependente pode comprometer a função estratégica da universidade. Enfatiza a importância de núcleos críticos nas universidades capazes de protagonizar projetos autopropelidos de nação que assegurem o bem-viver dos povos e o enfrentamento dos grandes problemas da humanidade.

No último texto do dossiê, temos um importantíssimo olhar externo à experiência geral da universidade, na voz do consagrado intelectual francês, Christian Laval. Em seu texto “A Transformação Neoliberal da Universidade e suas relações com a Episteme Capitalista”, Laval mostra como se torna cada vez mais evidente e bem conhecida a lógica mercadológica das universidades públicas e da educação em geral.

Essa transformação neoliberal do ensino superior passa essencialmente pela concorrência entre estabelecimentos públicos e privados, mas também entre os estabelecimentos públicos. Ela opera em todos os níveis, regional, nacional e internacional. Tem múltiplos efeitos, nomeadamente na “governança” das universidades e até no comportamento de estudantes e professores. Esta transformação é global, diz respeito a estruturas, modos de regulação e práticas. Por muito tempo, isso foi pouco compreendido teoricamente, porque realizado através de reformas e mutações parciais, como resposta a um paradigma coerente, que só pode ser apreendido reconstruindo a sua gênese e a sua coerência. O artigo de Laval busca definir e ex-por as principais articulações da episteme capitalista, isto é, a concepção original do conhecimento e da verdade que acompanha o desenvolvimento do capitalismo, desde o utilitarismo até a ideologia do cérebro-máquina, passando pelas teorias do conhecimento-informação e do capital humano, pois segundo o autor, sem compreender este paradigma, é difícil opor um paradigma alternativo que seja mais igualitário e que respeite mais os valores da verdade.

Os artigos deste dossiê nos lançam a diversas dimensões. Eles nos situam no debate de valores e das implicações da técnica, dos efeitos de políticas orçamentárias e de ataques midiáticos, do contexto particular das políticas de austeridade do capitalismo neoliberal, da universidade brasileira às transformações mais amplas da academia em todo o mundo. Tomados, assim, em conjunto e em sua singularidade, os textos trazem contribuições importantes para a reflexão sobre a universidade e sua defesa em tempos neoliberais – tempos que se mostram bem sombrios, no que se refere a valores mais generosos da vida em comum, mesmo na aposta singular das universidades públicas, destinadas que são à longa duração, na qual apenas podem coincidir com o projeto de uma nação radicalmente democrática.

Referências

ANDIFES. Matriz de Alocação de Recursos para as Instituições Federais de Ensino Superior-1994. Brasília, ANDIFES, 1994. Disponível em: https://www.andifes.org.br/wpcontent/uploads/2021/07/Matriz-de-Alocacao-de-Recursos-para-as-InstituicoesFederais-de-Ensino-Superior.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.

CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre Universidade. São Paulo: Ed Unesp, 2001.

SALLES, João Carlos. Universidade pública e democracia. São Paulo: Boitempo, 2020.

LAVAL, Christian. A Escola não é uma empresa. São Paulo: Boitempo, 2019.

Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras