Brasília, 65: Por uma história de quem a ergueu

Um olhar sobre o cotidiano e adversidades dos trabalhadores que ergueram a cidade. Jornadas massacrantes, prisões por “vadiagem”, acidentes no canteiro de obras. Porém, impera o silêncio sobre a decisiva participação popular na construção, inclusive em materiais didático

Publicado 13/05/2025 às 19:25 - Atualizado 13/05/2025 às 19:29

Brasília completa 65 anos em 2025. Consolidou-se, no imaginário coletivo nacional, a ideia de uma cidade criada pela audácia e heroísmo de Juscelino Kubistchek, sob os traços inovadores e modernistas de Niemeyer e Lúcio Costa. De um Cerrado longínquo e desabitado, fariam surgir um novo país, voltado para o futuro, industrializado, menos desigual, abandonando séculos de colonização e subdesenvolvimento. A nova capital seria a vitrine do Brasil para o mundo. Segundo Helena Bomeny (2002), essa é a perspectiva historiográfica oficial, hegemônica e do senso comum sobre Brasília.

Essa imagem de Brasília que se consolidou entre nós é a de uma cidade sem povo, sem trabalhadores ou pessoas comuns, despida de contradições e problemas, petrificada em 21 de abril de 1960. É como se integrasse um fenômeno apartado do tempo histórico. Pouco ou nada se sabe ou se discute a respeito das identidades e experiências das dezenas de milhares de trabalhadores que a construíram, da nova sociedade que se constituiu pós-inauguração, as continuidades e rupturas ao longo dessas seis décadas. Tampouco se conhecem os contrastes e a vida atual da região metropolitana com a terceira maior população (IBGE, 2023), e a segunda maior favela do país (Farias; Montes, 2022).

É uma versão histórica compartilhada, difundida e comemorada publicamente a cada aniversário da cidade. Para Vesentini (1993), essa percepção de euforia patriótica recorrentemente identificada com a inauguração da capital, em 21 de abril de 1960, não passa de uma “imagem idílica e fantasiosa”. Por isso mesmo, a história da construção de Brasília pode e deve ser contada afastando-se da versão hegemônica, oficial e do senso comum. Há décadas, historiadores, antropólogos, geógrafos, sociólogos e arquitetos têm apresentado contribuições significativas para o que classificamos de uma História de Brasília desde baixo. Contrariando o senso comum e a visão oficial ou oficiosa, o foco está nos operários e nas pessoas comuns, na diversidade de sujeitos históricos responsáveis por construir a cidade em pouco mais de três anos.

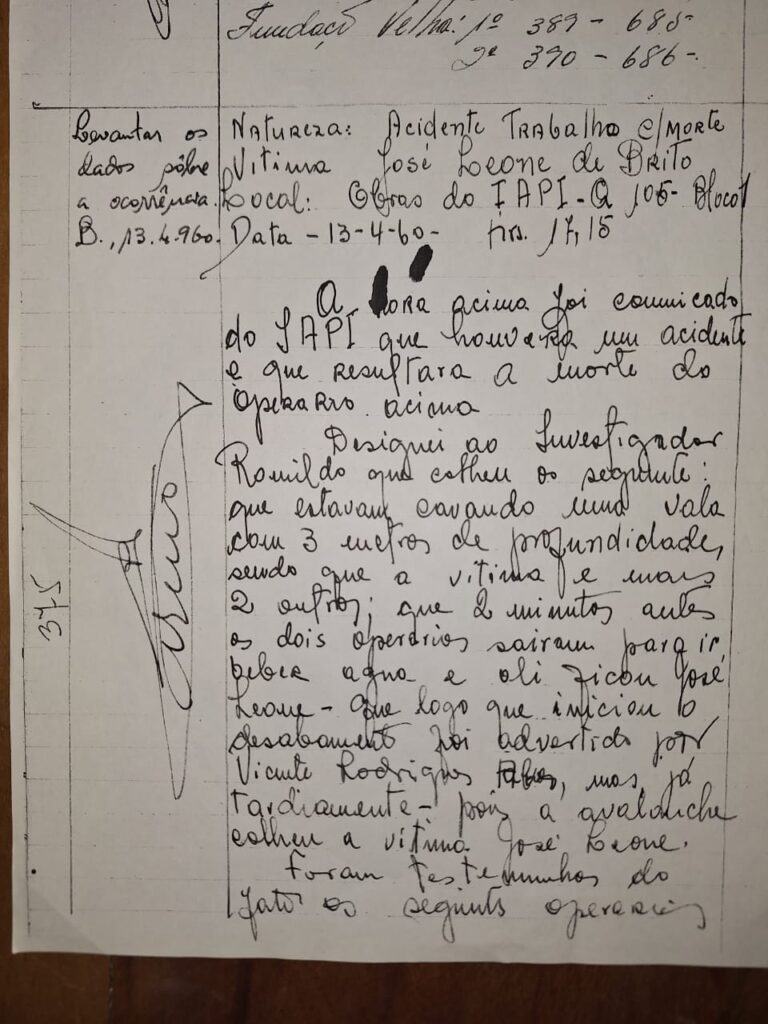

Trata-se de uma História que rompe o tabu e o silenciamento a respeito das condições de trabalho e vida no canteiro de obras. Uma História que aborda o conjunto das “experiências” daqueles trabalhadores, a partir do conceito desenvolvido por E. P. Thompson (1987). Há farta documentação e pesquisas reveladoras da exploração do trabalho, das identidades e vivências dos candangos. Por exemplo, boletins de ocorrência da polícia estão repletos de registros de acidentes e mortes de trabalhadores.

Há 15 anos pesquisando os boletins de ocorrência policial registrados entre 1957 e o início da década de 1960, descobrimos registros como o de 13 de abril de 1960. Uma semana antes da inauguração de Brasília, o operário José Leone de Brito morreu vítima de um desabamento, durante a construção da capital. Não foi um fato isolado, como revela a série documental produzida pela polícia que atuava no canteiro de obras. No entanto, na historiografia hegemônica, os acidentes e mortes de trabalhadores seguem silenciados.

É patente a tentativa de apagar as identidades de pelos menos 64 mil pessoas que, de acordo com o Censo Experimental de 1959, viviam no canteiro de obras (IBGE, 1959). Aquelas dezenas de milhares de trabalhadores eram migrantes, vindos de todas as regiões do país, mas principalmente de Goiás, Minas Gerais e Bahia. Eram homens, solteiros, entre 20 e 59 anos de idade, com atividades ligadas à construção civil, como pedreiros, carpinteiros, marceneiros e eletricistas.

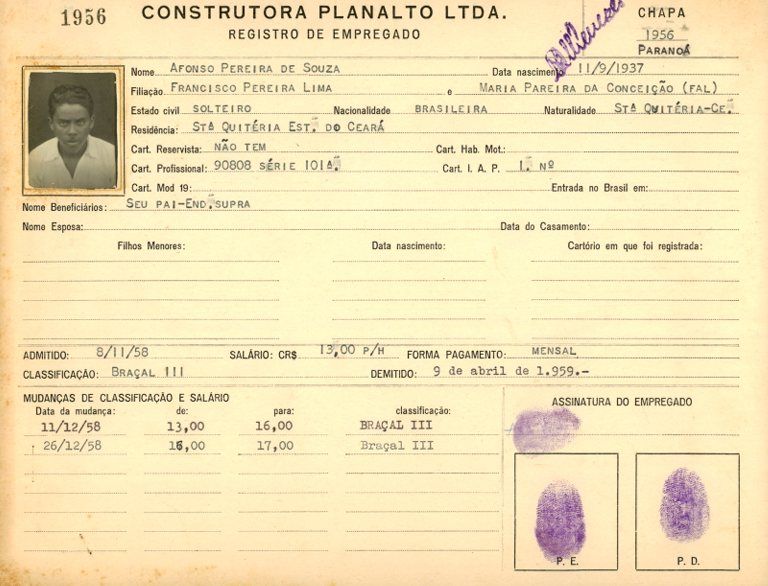

É o caso de Afonso Pereira de Souza, natural de Santa Quitéria, no Ceará. Tinha 21 anos quando foi contratado pela Construtora Planalto, em novembro de 1958. Segundo a ficha funcional, foi demitido alguns meses depois, em abril de 1959, por não ser mais necessária a sua força de trabalho. Essa foi uma causa comum de demissão, encontrada em muitas fichas funcionais. A justificativa demonstra o quão instáveis e precárias eram as relações trabalhistas estabelecidas com as empresas privadas e a Novacap, estatal criada para construir Brasília.

Conforme Gustavo Lins Ribeiro (2008), o movimento de chegada e saída de trabalhadores foi ditado pelo ritmo das obras, mas havia mão de obra disponível em excesso. Foi um dos motivos para o surgimento das primeiras “invasões”, e levou à criação das primeiras cidades-satélites, para onde foram empurrados os candangos.

Outro dado revelado pelo documento é o fato de Afonso muito provavelmente ser analfabeto ou ter pouca escolaridade, já que não assinou o próprio nome. Segundo o Censo Experimental de 1959 do IBGE, o total de alfabetizados no canteiro de obras era de 55,6%, percentual superior à média nacional da época (IBGE, 1959). Ainda assim, Afonso provavelmente integrava a massa dos outros 45% dos operários migrantes analfabetos que criaram uma cidade do zero.

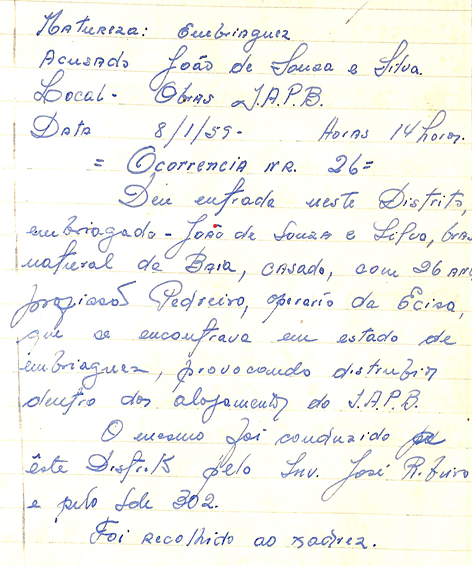

A bebida, os bares e a zona do baixo meretrício eram os espaços de sociabilidade e diversão, nas poucas horas livres de que dispunham os trabalhadores. Mas a Guarda Especial de Brasília (GEB) exercia controle rígido e reprimia o consumo de álcool com brutalidade e violência. Os operários tentavam burlar, consumindo inclusive nos acampamentos e no horário de trabalho. Muitos acabavam presos, como revela o inestimável conjunto documental dos boletins de ocorrência. Prisões por vadiagem, comércio ilegal de bebida alcoólica e desordens causadas pelo consumo excessivo de álcool estão entre as acusações contra aqueles que não se adequavam à disciplina exigida no canteiro de obras.

O caso do pedreiro baiano João de Souza e Silva é um dos muitos registros de embriaguez. Ele foi preso em janeiro de 1959, sob a acusação de estado de embriaguez e, como consequência, ter provocado distúrbios nos alojamentos das obras do IAPB, o antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB). A documentação revela que se repetia, em Brasília, a tentativa de controle social de trabalhadores observada ao longo da história, em diferentes momentos e lugares.

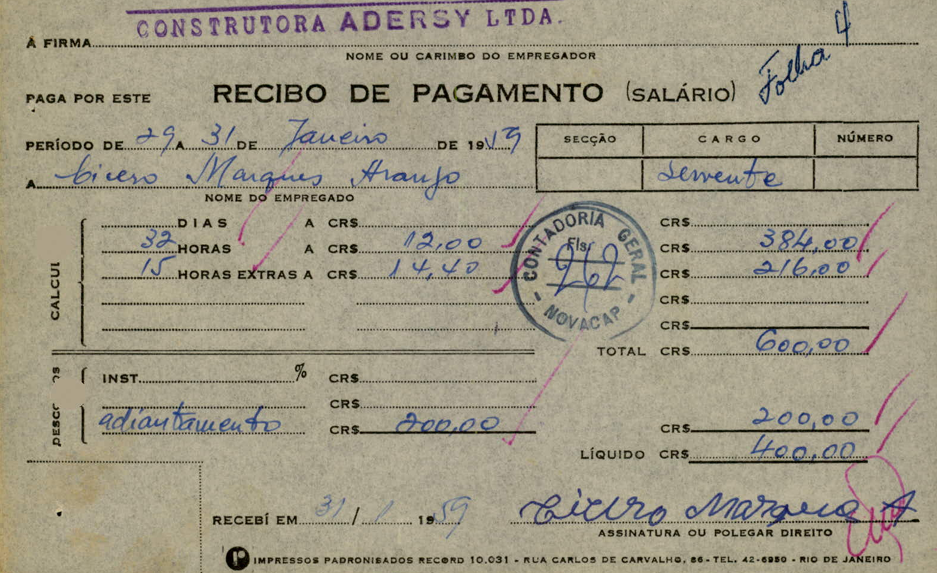

As condições de exploração do trabalho às quais os operários eram submetidos também são reveladas pela documentação. No recibo de pagamento do servente de pedreiro Cícero Marques Araújo consta que ele cumpriu 47 horas de jornada, de 29 a 31 de janeiro de 1959. Foram 32 horas normais e 15 horas extras. Numa conta simples, dividindo as 32 horas pelos 3 dias, ele cumpriu 10,6 horas regulares de jornada diária. Se dividirmos as 15 horas extras discriminadas no recibo, pelos mesmos 3 dias, somam-se mais 5 horas diárias. Ou seja, Cícero cumpriu, em cada um desses três dias, 15 horas de trabalho na construção de Brasília. O recebimento dessas horas extras para aumentar o salário certamente foi o principal atrativo de natureza econômica da migração (Ribeiro, 2008).

As horas extras podiam se estender em jornadas de dois, três ou mais dias seguidos de trabalho. As chamadas “viradas” podiam ser de vinte e quatro horas ou mais, e ocorrer até três vezes por semana, incluindo domingos e feriados. Elas ajudaram a estabelecer o que ficou conhecido como “ritmo Brasília”: a necessidade de acelerar as obras para entregá-las a tempo da inauguração, em 21 de abril de 1960. Essa imposição ditou o volume de horas extras e foi responsável pelo aumento dos salários. Como consequência, ampliou consideravelmente os riscos e o número de acidentes e mortes, especialmente a partir de 1959.

Não é um acaso, portanto, que essa História de Brasília desde baixo seja negligenciada ou esteja silenciada também em livros didáticos de História. E não nos referimos a manuais escolares antigos, dos tempos da ditadura. São as coleções recentes, atualizadas segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), avaliadas e aprovadas pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).

Por exemplo, a coleção História Sociedade & Cidadania, de Alfredo Boulos Júnior (2022), para o 9º ano do Ensino Fundamental. Está entre os manuais escolares de referência e mais utilizados na educação básica, em escolas públicas e privadas. E o que ele apresenta sobre os operários que construíram Brasília?

Segundo o autor, os candangos eram “milhares de pessoas humildes e desconhecidas, vindas de vários cantos do país”, que trabalharam “muito”, durante um curto período (Boulos Júnior, 2022, p.216). Não há qualquer menção às péssimas condições de trabalho, moradia, higiene, alimentação, às identidades reais daquelas pessoas. O livro simplesmente apaga qualquer traço de identidade, silencia a respeito da exploração da mão-de-obra, da exclusão social e espacial dos candangos. O autor segue a historiografia oficial e do senso comum, ao “obscurecer a atuação dos trabalhadores, e o grau com que contribuíram com esforços conscientes, no fazer-se da história” (Thompson, 1987, p. 13).

E como um corolário a repetir outros livros didáticos e a reforçar o ensino tradicional de História, a única fotografia apresentada serve apenas para ilustrar o texto. A foto clássica, de Marcel Gautherot, mostra trabalhadores pendurados durante a concretagem do Congresso Nacional. O livro não enseja qualquer problematização ou atividade a partir dessa imagem. Há silenciamento sobre o que a historiografia, outros documentos, e a própria fotografia utilizada revelam, contrariando pressupostos da didática e do uso de fontes documentais no ensino de História. A imagem é apenas um acessório estético.

Passados 65 anos da inauguração de Brasília, é possível estabelecer alguns consensos históricos e historiográficos. Um deles é o silêncio reiterado sobre a decisiva participação popular para construir a capital. No entanto, há fartura de fontes documentais e conhecimento suficiente para revisá-la e estabelecer uma História de Brasília desde baixo. Mas como transpor a barreira da “vontade política”, a mesma usada como justificativa para a transferência da capital, e que tanto domina as relações de poder em Brasília, e estabelecer novas perspectivas historiográficas e de ensino desse tema?

Certamente existe o receio, de parte da sociedade, de gerar frustração coletiva, ao constatar que a cidade utópica, imaginada há séculos, não foi fruto apenas da “vontade política” de JK. Seria a desconstrução de um mito e o rebaixamento de um dos heróis políticos nacionais. Mas o fato é que Brasília foi construída com a participação fundamental de trabalhadores e pessoas comuns, e desde então há um processo de silenciamento desses sujeitos históricos.

Seguiremos homenageando o heroísmo de JK, em detrimento do papel relevante desempenhado por José Leone de Brito, Cícero Marques, João de Souza e Silva, Afonso Pereira de Souza e dezenas de milhares de operários e pessoas comuns que ergueram a capital? Mergulharemos no presente da capital, na favela do Sol Nascente, para reconstruir as origens desse passado marcado por exclusão social, urbana e de memória? Ou caminharemos pela Praça dos Três Poderes, de mãos dadas com o senso comum e as vendas dos olhos de Têmis, reforçando a fantasiosa imagem de capital da esperança sem povo?

Referências

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (ARPDF). Fundo Novacap. Livro de Ocorrências (1959-1960), Brasília (DF).

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL (ARPDF). Fundo Novacap. Fichas Funcionais, Brasília (DF).

BOMENY, H.. Utopias de cidade: as capitais do modernismo. In: GOMES, Ângela de Castro (Org.). O Brasil de JK. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2002, p.201-223.

BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História Sociedade & Cidadania: 9º ano. 5 ed. – São Paulo: FTD, 2022.

FARIAS, J.; MONTES, H.. Sol Nascente: Censo 2022 em uma das maiores favelas do país. Agência de Notícias IBGE, 24 de outubro de 2022. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/35253-sol-nascente-censo-2022-em-uma-das-maiores-favelas-do-pais. Acesso em: 15 dez. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Experimental de Brasília: População, Habitação. IBGE, Rio de Janeiro, 17 de maio de 1959. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv14652.pdf. Acesso em: 4 set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: População e domicílios – primeiros resultados, 2023. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102011.pdf. Acesso em: 28 jun. 2023.

RIBEIRO, G. L.. O Capital da Esperança – A experiência dos trabalhadores na construção de Brasília. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2008.

THOMPSON, E. P.. A Formação da Classe Operária Inglesa(3 volumes). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

VESENTINI, J. W.. A capital da geopolítica. Editora Ática, 1993.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras