Quando a revolução africana invade o cinema

“Trilha sonora para um golpe de Estado” parte do assassinato de Lumumba e joga luz sobre a descolonização da África e Ásia. Parece querer retomá-la. E expõe uma nota triste: a manipulação de artistas negros dos EUA pelas teias de Washington

Publicado 04/02/2025 às 20:29 - Atualizado 04/02/2025 às 20:30

Por Tsogo Kupa, no Africa as a Country | Tradução: Antonio Martins

“A arma mais forte da América é uma nota azul em tom menor” pontua a sequência de abertura pulsante de Trilha Sonora para um golpe de Estado [Soudtrack to a Coup d’État].

Um momento depois, rádios americanos caem do céu como se fossem bombas e são teletransportados para lares africanos. Louis “Satchmo” Armstrong, armado com seu trompete dourado, percorre uma variedade de países africanos recém-libertados, sendo recebido por multidões de fãs adoradores; outro cartão de título incisivo aparece na tela: “Hoje ele tem um saxofone, amanhã ele é um espião.”

Trilha sonora para um golpe de Estado é uma tese histórica impressionante sobre os primeiros anos do período pós-colonial na África e a engrenagem brutal do imperialismo do Ocidente. A manipulação de governos no Sul Global pelos EUA, durante a Guerra Fria, exige pouca explicação. O que torna o esforço do diretor Johan Gimonprez uma revelação é o argumento de que as artes e a cultura norte-americanas, transmitidas por seus emissários culturais de proporções míticas, foram uma arma tão influente no arsenal imperial quanto qualquer forma de espionagem ou militarismo. Como brinca Dizzy Gillespie—que Washington também enviou para se apresentar no Irã, em comemoração à eleição do xá apoiado pelos EUA, e no Egito, enquanto Gamal Abdel Nasser nacionalizava o Canal de Suez—“Eu seria um emissário melhor que Kissinger.”

Um dos temas centrais de Trilha Sonora diz respeito à posição dos afro-americanos no funcionamento e na manutenção do núcleo imperial, ao mesmo tempo em que esse mesmo sistema os aprisiona, desumaniza e empobrece dentro do próprio país. Os negros norte-americanos são vistos como filhos da África e, naturalmente, são recebidos e adorados de forma espontânea por suas terras e povos ancestrais. No entanto, para todos os efeitos, eles são cidadãos estadunidenses que, quer saibam (ou gostem) ou não, podem se tornar emissários da máquina imperialista.

A dualidade e as contradições da posição dos afro-estadunidensesna luta dos povos do Sul Global são exploradas de maneira impressionante. Em uma cena particularmente comovente – é raro que um filme consiga expor com tanta intensidade o peso dramático de imagens de arquivo—Louis Armstrong se apresenta em Acra, Gana. Ele canta “(What Did I Do To Be So) Black & Blue?” Enquanto sua voz tremula com a emoção da letra, seus olhos se encontram com o olhar reverente de Kwame Nkrumah. A edição intercala imagens de ambos, embora nunca os coloque juntos no mesmo quadro. Talvez ambos conheçam profundamente o significado de ser Black and Blue e até possam ser parentes distantes um do outro. No entanto, um abismo de estruturas geopolíticas de poder ainda os impede de se tornarem irmãos em um sentido verdadeiro.

Mais adiante, revela-se que Armstrong foi enviado para se apresentar no estado secessionista de Katanga como uma cortina de fumaça para que agentes da CIA pudessem conspirar, junto com Moïse Tshombe e seus comparsas, o assassinato de Patrice Lumumba. “Hoje ele tem um saxofone, amanhã ele é um espião.”

Assim como a cena agridoce entre Armstrong e Nkrumah, Soundtrack revisita a história por meio de uma reinterpretação experimental de materiais de arquivo, incluindo trechos de telejornais, documentários, vídeos caseiros e programas de televisão. Essa abordagem é acompanhada por um coro de narrações extraídas de trechos dramatizados de memórias, diários de áudio e uma entrevista encenada que evita o formato tradicional de depoimentos diretos, optando por uma abordagem performática de poesia falada, na qual o autor In Koli Jean Bofane recita seu livro, Congo Inc.

Apesar da profundidade e da amplitude da pesquisa que compõe sua tese de duas horas e meia, Gimonprez resiste à tentação, comum a documentaristas com inclinação acadêmica, de recorrer a uma narrativa excessivamente didática para fins de eficiência e clareza. Em vez disso, ele emprega um estilo frenético e fragmentado de edição, que apresenta a história como um manuscrito rabiscado—repleto de uma enxurrada vertiginosa de notas de rodapé, citações, peculiaridades visuais e estilísticas envolventes, além de passagens tangenciais que duram o tempo de um sopro de fumaça: o suficiente para transmitir sua mensagem, mas breves para evitar a obrigação de justificar sua presença.

Trilha sonora inicia sua cronologia dos eventos com a Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955. O evento reuniu um consórcio de líderes de colônias recém-independentes da África e da Ásia, incluindo figuras de peso como Nasser, do Egito, Jawaharlal Nehru, da Índia, e Zhou Enlai, da China. Na tela, esses prestigiosos chefes de Estado são apresentados de maneira grandiosa como campeões do novo mundo, precursores de uma nova ordem internacional que não se inclinava nem ao Oriente nem ao Ocidente, mas constituía o Movimento dos Não-Alinhados.

Simultaneamente, Dizzy Gillespie anuncia uma candidatura fictícia à presidência, com um gabinete que inclui, entre outros, Charles Mingus, Miles Davis e Thelonius Monk. Ambos os eventos são apresentados como espetáculos, o que traz o risco de banalizar a força que impulsionou a criação do Movimento dos Não-Alinhados. No entanto, a euforia da época—realçada pelo expressionismo livre do jazz pós-bebop, que embala grande parte do filme—retrata um futuro que parecia maleável às aspirações dos povos negros e pardos, desde o Mississippi até Mumbai.

Trilha sonora consegue, ao mesmo tempo, celebrar a coragem e a visão desses líderes pós-coloniais e retratar a dura realpolitik da Guerra Fria, que tornou impossível a concretização dessas promessas. O ano de 1960 marcou o “Ano da África”, de Nkrumah, e, mais significativamente, a independência do Congo em relação à Bélgica. Pouco depois desta última conquista, teve início uma invasão belga sob o pretexto de proteger seus cidadãos, enquanto a província sulista de Katanga, rica em minerais e apoiada pela mineradora belga Union Minière, declarou sua secessão.

Os países afro-asiáticos intervieram na crise em curso, estabelecendo uma força de manutenção da paz da ONU, composta por soldados de países europeus neutros e do bloco afro-asiático. Sendo a primeira de sua espécie, essa força de paz foi uma indicação contundente de que os Estados africanos e asiáticos recém-independentes poderiam exercer influência sobre políticas e precedentes anti-imperialistas dentro da ONU.

O que mais incomodava as potências ocidentais era a capacidade desses países de exercer essa influência de maneira contrária aos seus interesses. No filme, cenas da Assembleia Geral da ONU em 1960 são repetidas, segmentadas e dispersas ao longo da narrativa—o som de Nikita Khrushchev batendo seu sapato enfaticamente sobre uma mesa é sincronizado com o ritmo de uma batida de bateria jazzística—, tornando-se tão envolventes quanto um thriller político.

Percebendo as mudanças na política mundial, Malcolm X declara com entusiasmo, de seu púlpito: “Está surgindo um novo bloco.” Malcolm ocupa um papel central em diversas seções de Soundtrack, frequentemente acompanhado por relatos sobre seus compatriotas sendo utilizados como disfarces humanos para os interesses norte-americanos em países africanos recém-independentes (um desses relatos inclui a turnê de Nina Simone na Nigéria). Ele explica à sua plateia que a libertação dos países africanos do domínio colonial era sinônimo da luta dos negros americanos pela igualdade racial nos Estados Unidos.

Trilha sonora expressa um profundo respeito pela clareza das convicções de Malcolm X e por sua afinidade com a luta dos africanos no continente, reconhecendo que, se o núcleo imperial americano já estava disposto a infligir violência contra seus cidadãos negros, ele o fazia com ainda maior brutalidade contra nações mais pobres no exterior.

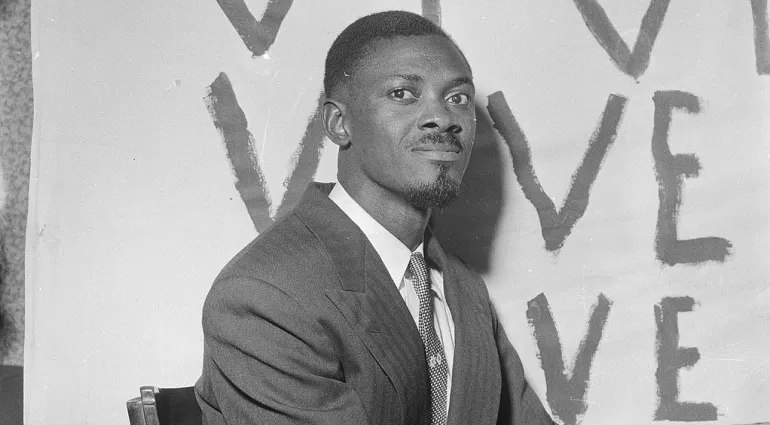

Por mais dispersos, complexos e aparentemente caóticos que sejam os muitos fios da tese de Trilha sonora, os eventos que levaram ao assassinato do primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Patrice Lumumba, são o que mantém tudo coeso. Um dos países mais ricos em minerais do mundo, o Congo possui vastas reservas de cobalto, borracha e urânio, o que o tornou, por séculos, um alvo constante de pilhagem e instabilidade. Frantz Fanon é citado de forma precisa em Soundtrack, afirmando: “Se a África tem o formato de um revólver, o Congo é o seu gatilho.” E o homem que mantinha o dedo sobre esse gatilho da África era Patrice Lumumba.

Quando Raoul Peck fez sua primeira obra-prima sobre o mesmo tema, Lumumba: Morte de um Profeta [Lumumba: Death of a Prophet] (1990), os relatos sobre o assassinato de Lumumba como um golpe apoiado pelo Ocidente ainda estavam envoltos em mistério, sendo tratados como meras teorias conspiratórias de radicais descontentes. Trinta anos depois do lançamento do filme, documentos recentemente desclassificados da CIA comprovaram muito do que Morte de um Profeta apenas conseguia sugerir. Certos elementos de Trilha sonora para um golpe de Estado podem ser exatamente o tipo de filme que Peck gostaria de ter feito naquela época.

Peck explorou as páginas censuradas da história do Congo para instigar dúvida, demonstrando que a ausência de evidências não significava a evidência da ausência. Munido de tudo aquilo que foi negado a Peck, Gimonprez apresenta uma abundância de evidências factuais, textuais e visuais que, sem margem para dúvidas, indicam de quem são as mãos manchadas com o sangue de Lumumba.

Poucos mártires têm sua imagem tão indissociavelmente ligada à própria morte quanto Patrice Lumumba. Em uma sequência inicial, imagens de sua ascensão política são magistralmente intercaladas com a procissão encenada de Jesus Cristo rumo à crucificação. O destino de ambos os homens é inevitável. Independentemente de o espectador já conhecer ou não a história de Lumumba, a mensagem do filme é clara: os eventos apresentados retratam nosso herói no processo de redigir sua própria sentença de morte.

As pequenas vitórias durante o breve mandato de Lumumba como primeiro-ministro podem parecer pírricas, quando vistas sob a perspectiva do tempo, mas Soundtrack impressiona especialmente quando consegue revitalizar esses momentos com o mesmo fervor revolucionário inicial. A visita desajeitada do rei belga Baduíno ao recém-independente Congo—que começou com o roubo de sua espada durante o desfile de recepção—é representada no filme com um toque cômico que remete ao vaudeville.

O ápice humilhante da visita do rei ocorre quando, após um discurso sem remorso glorificando a história do domínio colonial de sua família sobre o Congo, Lumumba improvisa rapidamente um de seus discursos mais icônicos, condenando o ancestral de Baduíno, o rei Leopoldo II, por décadas de brutal ditadura colonial.

A cena é uma vitória absoluta, mas, antes que o espectador possa se deixar levar pela justa indignação de Lumumba, Soundtrack nos lembra que foram momentos como esse que apenas fortaleceram seus detratores.

Embora algumas análises contemporâneas descrevam Lumumba como um líder carismático sem uma estratégia política coerente para a independência, unidade e soberania de seu país, Soundtrack pinta um retrato realista de que sua posição era insustentável, impossível até mesmo para os diplomatas mais experientes.

A tragédia de seu conturbado mandato é habilmente articulada pelo filme ao enfatizar a marcação temporal das diversas crises e obstáculos que surgiram nos dias, semanas, meses e, posteriormente, no curto período após a declaração de independência do Congo. A repetição se torna um leitmotiv absurdo, evidenciando a impossibilidade da soberania do Congo. Mesmo que a visão de Lumumba fosse uma miragem, ela durou meros dois meses e meio. Diante do amálgama de interesses que envolvia empresas internacionais de mineração, o governo belga e os Estados vizinhos de colonos brancos na África do Sul, Rodésia (atual Zimbábue) e Namíbia, o guardião do coração da África estava isolado, indefeso e em desvantagem numérica.

Lumumba não foi o primeiro nem o último líder pós-colonial a ser assassinado por sua postura intransigentemente anti-imperialista. O momento e a brutalidade chocante de seu assassinato serviram como um lembrete sombrio, no crepúsculo do “Ano da África” de Nkrumah, de que, por mais avanços que tivessem sido conquistados, a máquina impiedosa do imperialismo continuaria a operar de maneira tão crua e opressiva quanto sempre havia feito.

Trilha Sonora rompe com frequência sua harmonia visual para exibir anúncios reluzentes dos mais recentes smartphones da Apple e veículos da Tesla—produzidos com cobalto extraído das reservas do Congo—bem como imagens da atual guerra que assola o leste do país. Com isso, o filme transmite uma mensagem que é autossuficiente o bastante para dispensar uma legenda explicativa: o colonialismo nunca deixou o Congo.

O estilo pós-moderno de Trilha sonora transforma outras figuras imponentes e complexas da história em meros símbolos, beirando representações caricaturais que desconsideram o peso de suas contradições ou nuances políticas. Em certos momentos, essa abordagem funciona. Em outros, ela retrata o Movimento dos Não-Alinhados como uma oposição robusta e direta, deixando de explorar suas contradições internas.

Como argumentou William Shoki em sua reflexão sobre o Movimento dos Não-Alinhados, meio século após a Conferência de Bandung, uma das principais razões pelas quais ele não conseguiu se consolidar como um bloco geopolítico significativo foi a ausência de uma base trabalhadora sólida. As condições materiais para tal nunca se concretizaram porque, como ele aponta, “as condições sociológicas para uma sociedade de massas e para a vida associativa—industrialização e provisão coletiva por meio de um Estado forte—nunca chegaram a se estabelecer.”

Os líderes dos países não alinhados viam a equidade na política global como um meio para o desenvolvimento interno, mas era justamente esse desenvolvimento interno que teria fornecido o suporte popular necessário para que os países recém-independentes formassem um bloco geopolítico verdadeiramente forte.

Trilha sonora é brilhantemente sedutor ao despertar um ressentimento geopolítico justificado, que fermentou nos anos pós-Guerra Fria, à medida que o imperialismo norte-americano se intensificou e reforçou sua hegemonia no mundo em desenvolvimento.

Apesar de seus toques excepcionais, Trilha sonora cede a esse ressentimento. Chega a imaginar, em certos momentos, que diplomacia habilidosa e líderes mundiais mais simpáticos à causa (como Nikita Khrushchev, da Rússia) poderiam ter sido suficientes para transformar o Movimento dos Não-Alinhados em uma realidade, sem a necessidade da mobilização ampla das populações trabalhadoras do Sul Global.

No entanto, Gimonprez nos conduz a essa questão no ato final do filme. Trilha sonora atinge seu clímax quando a performance de Freedom, de Max Roach e Abbey Lincoln, chega ao seu ápice, e um grupo de manifestantes, incluindo Roach, Lincoln e Maya Angelou, invade a Assembleia Geral da ONU em 1960, pouco depois do anúncio do assassinato de Lumumba. Enquanto a voz de Lincoln ecoa com força, os manifestantes rompem as barreiras e invadem o salão da conferência.

Embora grande parte do filme se passe nos corredores do poder e explore a espionagem secreta contra o recém-independente Congo, a mensagem final de Soundtrack funciona como um chamado à mobilização global de multidões. Antes tarde do que nunca.

Meio século após o protesto na Assembleia Geral da ONU em 1960, o Movimento dos Não-Alinhados parece carregar mais peso simbólico do que força material, tendo herdado poucas das ideias nascidas em Bandung, e servindo muitas vezes à busca da igualdade global mais como justificativa para aprofundar a desigualdade interna em favor das elites dominantes locais.

O contraste mais chocante, em relação à geração de Maya Angelou e Malcolm X, é a postura da intelectualidade afro-americana contemporânea, que tende a excepcionalizar o sofrimento de seus compatriotas em detrimento da construção de solidariedade transatlântica. O recente lançamento e a turnê do livro The Message, de Ta-Nehisi Coates, geraram controvérsias devido à sua reflexão e recém-descoberta compreensão do funcionamento de Israel como um Estado de apartheid.

Sendo uma das principais vozes sobre relações raciais durante a presidência de Barack Obama, havia a sensação, tanto entre seus apoiadores quanto entre seus críticos, de que ele estava arriscando algo. As instituições que o haviam colocado em um pedestal sentiram-se traídas, e até mesmo os observadores mais céticos puderam reconhecer sua disposição em testar (e, em alguns momentos, desgastar) a boa vontade que havia acumulado ao longo da última década.

Como Trilha sonora deixa claro em sua tese, assim como Nina Simone e Louis Armstrong protestaram contra suas missões na Nigéria e em Katanga ao descobrirem as motivações ocultas por trás das respectivas turnês, na esfera pública, parece que nenhum norte-americano está isento de lubrificar as engrenagens do seu império.

Em sua totalidade, Trilha sonora para um golpe de Estado é um filme impressionante. As formas convencionais de fazer cinema criaram uma expectativa de legibilidade em nossas produções cinematográficas. Os cineastas começam fazendo uma pergunta, encontram uma resposta e então iniciam a produção de seu filme. Poucos ousam fazer da própria pergunta o ponto de partida. Énesses filmes que a improvisação e o pensamento dialético ganham vida. A resposta à qual um cineasta chega em sua edição final pode não ser sucinta, mas ainda assim traça uma jornada notável.

Por sua vez, o trabalho de Johan Gimonprez em Trilha sonora para um golpe de Estado é um testemunho excepcional de que um filme nem sempre precisa ser a conclusão de uma tese, mas pode ser a própria tese.

Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

Sou formada em ensino de História de Angola, pelo Instituto Superior de Ciências de Educação de Angola. Ao falarem do filme e da participação dos afroamericanos me remeteu a questão de Angola, onde os brasileiros estão a escrever a História de Angola e a reeditar livros de Angola.