Guerra ao Paraguai: espinho cravado em nossa garganta

150 anos após o fim do conflito, Mario Maestri provoca: historiografia oficial comprou mito dos generais heroicos. Revelações de Julio Chiavenatto sobre genocídio são essenciais — por isso ele foi tão atacado. Mas Paraguai não era nação industrial

Publicado 24/11/2020 às 15:01

Mário Maestri, em entrevista ao blog Chá de Leitura

Nós entrevistamos Mário Maestri, autor de uma tetralogia historiográfica sobre a Guerra do Paraguai (1864-70), o maior conflito já ocorrido em solo brasileiro.

Mário Maestri, 72 anos, é ítalo-brasileiro e reside em Gênova, na Itália. Doutor em História pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, e professor aposentado do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo (UPF), ele é autor de diversos livros, entre os quais Mar del Plata: Dominação e Autonomia no Sul da América: Argentina, Brasil, Uruguai (1810-1870) e Paraguai: a República Camponesa (1810-1864). Essas obras compõem sua tetralogia sobre o maior conflito latino-americano, o qual opôs as forças da Tríplice Aliança (formada por Brasil, Argentina e Uruguai) contra a República do Paraguai. Leia, a seguir, a entrevista cedida pelo historiador ao nosso blog.

Quando e por que o senhor passou a se interessar pela Guerra do Paraguai?

Em inícios dos anos 1980, no Rio de Janeiro, professor da UFRJ, ao ler o livro do J.J. Chiavenato, pensei em escrever um ensaio de divulgação erudita sobre o conflito, ou seja, um trabalho para o grande público, apoiado em método científico e fontes pertinentes. Desisti por falta de condições, diante da dimensão do projeto – viagem ao Paraguai, Argentina, Uruguai, etc. Em 2003, escrevi, creio, a única resenha crítica do livro do Doratioto, Maldita guerra (…), do ano anterior, que defini como restauração acadêmica das tradicionais teses nacionais-patrióticas – “Guerra do Paraguai: da Instauração à Restauração Historiográfica” (Revista [Eletrônica] Espaço Acadêmico, 2003). Devido a esse comentário, aceitei convite para ir a um encontro em Buenos Aires, em 2008, sem saber que debateria com o próprio Doratioto! Passei diversos meses me preparando para o confronto, no qual, creio, me saí bem. O público era formado, sobretudo, por paraguaios e argentinos federalistas! Apaixonei-me pelo tema e decidi dedicar uns três anos ao antigo projeto. Levei dez para concluí-lo!

O senhor adota a perspectiva revisionista (a mesma de Pomer e Chiavenato) sobre a Guerra do Paraguai? Nessa ótica, o imperialismo inglês foi o principal motor do conflito. Por quê?

Não. León Pomer é um americanista de peso e um querido amigo. Tenho apreço pelo livro do jornalista Chiavenato, marco na literatura brasileira sobre a Guerra da Tríplice Aliança. A crítica da tese do “imperialismo inglês como motor do conflito” fora feita nos anos 1950 e 1960 por brilhantes historiadores marxistas argentinos, como Milcíades Peña (La era de Mitre: De Caseros a la guerra de la Triple Infamia) e Henrique Rivera (José Hernández y la Guerra del Paraguay). Ninguém mais se preocupava com ela. A historiografia restauracionista não conhecia aquela historiografia ou preferiu seguir debatendo com as sombras e não enfrentar as impugnações estruturais sobre as suas interpretações. O que tem feito até hoje.

Qual é, portanto, sua visão do conflito? Como foi sua investigação, tão longa?

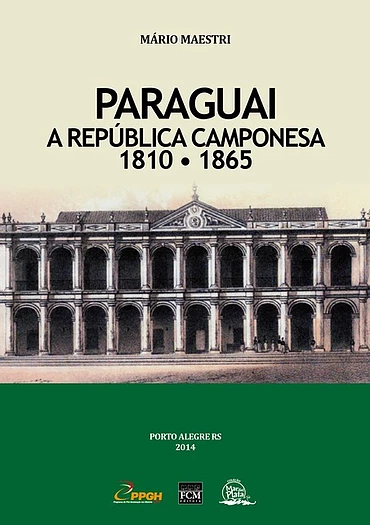

Um historiador argentino definiu como neo-revisionista a leitura minha, dos meus ex-orientandos e de colegas paraguaios que acompanharam nossa investigação. Sou um historiador marxista. Portanto, iniciei a investigação estudando a formação social paraguaia e dos países envolvidos no conflito, desde o período colonial. O que, salvo engano, no Brasil, jamais fora feito, à exceção do magnífico livro, quase sempre ignorado, Genocídio Americano: História da Guerra do Paraguai, de J. J. Chiavenato. No Brasil, se segue comumente discutindo a Guerra do Paraguai como se o Paraguai não existisse! Doratioto me dá a impressão de jamais ter posto o pé no Paraguai, apesar de ele ter estado por lá, mais de uma vez! Como resultado dessa pesquisa inicial, publiquei em português o livro Paraguai: a República Camponesa (1810-1865), em 2014, traduzido, a seguir, para o espanhol, com inesperado sucesso no Paraguai.

Em Paraguai: a República Camponesa (1810-1865), apontei a singularidade da formação social paraguaia, talvez o único Estado-nação na época, devido à Revolução Francista (1813-1840). Uma realidade que Wilma P. Costa intuiu com sensibilidade em trabalho não dedicado àquele conflito – A Espada de Dâmocles: O Exército, a Guerra do Paraguai e a Crise do Império, de 1996. Proponho em meu livro o campesinato – chacareros – como a grande força social paraguaia e o caráter essencialmente agrícola do país, sem as elucubrações sobre um desenvolvido industrialismo, capitalismo avançado, etc. Em verdade, o Paraguai era uma formação social agrícola e artesanal pequeno-mercantil pré-capitalista.

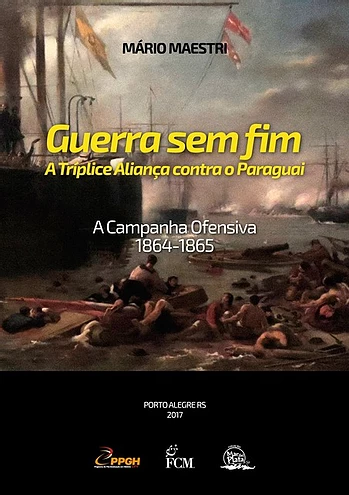

A seguir, publiquei estudo mais sintético sobre as formações sociais envolvidas no conflito. Mar del Plata: Hegemonia e Autonomia no Sul da América: Argentina, Brasil, Uruguai (1810-1864) foi publicado em português e em espanhol. Esse estudo me permitiu acompanhar o início da preparação do ataque ao Uruguai e ao Paraguai pela Argentina portenha e mitrista e pelo Império do Brasil. Feito isso, finalmente, empreendi o estudo do conflito propriamente dito, em dois fortes volumes, publicados sob o título de Guerra sem fim, com os sub-títulos “Guerra Ofensiva” (1864-65) e “Guerra Defensiva” (1866-70).

A divisão em dois volumes, Guerra Ofensiva e Defensiva, deveu-se à minha compreensão de, no contexto da mesma campanha geral, se tratarem de dois conflitos de caracteres diversos, sobretudo do ponto de vista da população paraguaia. Na primeira campanha, “ofensiva”, fora das fronteiras do Paraguai, no Mato Grosso, Corrientes e Rio Grande do Sul, o campesinato paraguaio não abraçou o conflito, que não entendia e não era, no frigir dos ovos, seu. Lutou mal. A ofensiva foi um fracasso enorme. Os aliancistas acreditaram que venceriam a guerra em poucas semanas!

No segundo livro, “a campanha defensiva”, a classe camponesa defendeu como leão tudo que tinha e que conquistara, sobretudo durante a Era Francista (1813-40), ou seja, a terra e a autonomia nacional. Lutou praticamente até além do imaginável. Defendo que, na campanha defensiva, a guerra assumiu um caráter popular-camponês. O apreço da população paraguaia por Solano López deveu-se, precisamente, por ele ter comandado, a modo seu, a resistência até o fim, até a morte. Isso sem jamais ter deixado de lado suas concepções elitistas e se transformado em um general popular como Artigas, Pancho Vila, Zapata. López era um bom organizador e um péssimo general.

Minha investigação permitiu-me propor novas leituras para alguns aspectos fundamentais daquele conflito, desde a ótica das classes populares e subalternizadas envolvidas na guerra, que não conheciam, como não conhecem ainda hoje, contradições. Uma leitura que nega terminantemente a historiografia nacional-patriótica louvaminha do estilo Doratioto, sem abraçar as visões patrióticas paraguaias de viés lopista. Entretanto, sem confundir ou igualar aquela com esta.

Foi uma investigação isolada? O senhor contou com apoios?

Jamais contei com qualquer apoio financeiro ou de qualquer outro tipo, a não ser do Programa de Pós-Graduação em História da UPF, no geral, e sobretudo de sua coordenadora, a historiadora Ana Luiza Setti Reckziegel. Mas foi uma aventura cultural a minha visita ao Uruguai e à boa parte da Argentina envolvida no conflito. Quase me mudei para o Paraguai, onde conheci colegas brilhantes que se transformaram em amigos queridos, como os historiadores Jorge e Bernardo Coronel, Carlos Perez, etc., os editores Alejandro Gatti e Cayetano Quattrocchi, o jornalista e historiador Juan Marcelo Cuenca. Trabalhei sempre de braços dados com meus orientandos, que escreveram dissertações e teses magníficas relacionadas com o tema, em grande parte publicados no Brasil e em Assunción – Alexandre Borella Monteiro (historiografia), Silvânia de Queiroz (Chiavenatto; revisionismo paraguaio), Wagner Cardoso Jardim (invasão do Rio Grande do Sul; a guerra e o Rio Grande do Sul), Fabiano Barcellos Teixeira (a expedição de 1855; os positivistas ortodoxos); Orlando Miranda Filho (invasão do Mato Grosso), Mateus Couto (castigos), Eduardo Palermo, uruguaio (norte do Uruguai) e Eduardo Nakayama, paraguaio (Humaitá). Fui sempre acompanhado e auxiliado, do início ao fim da operação, por minha companheira a linguista italiana Florence Carboni.

Em 1979, foi editado Genocídio Americano, de J. J. Chiavenato. Entretanto, o livro passou a ser combatido pelos intelectuais a serviço da ditadura militar. O próprio Conselho Federal de Cultura (CFC) condenou a obra, desaconselhando sua leitura nas universidades. O que levou o governo a reagir dessa forma contra o livro de Chiavenato?

A defesa da agressão do Estado imperial brasileiro contra a República Oriental do Uruguai, primeiro, e, sobretudo, contra a República do Paraguai, a seguir, com desdobramentos no período republicano, conheceu e segue conhecendo defesa incessante dos órgãos de Estado no Brasil. Aquele conflito constitui a base sobre a qual se erguem as narrativas apologéticas referentes às propostas da pretensa vocação demiúrgica do Exército e de sua alta oficialidade em proteger e guiar a nação brasileira. Narrativas que se dissolvem como sorvete ao sol diante da leitura científica daqueles sucessos. O livro de Chiavenato foi perseguido e, sobretudo, se buscou quem restaurasse as propostas fantasiosas sobre a obra civilizatória da Tríplice Aliança no Paraguai e o barbarismo paraguaio.

Embora fosse alvejado pelo regime militar, Genocídio Americano penetrou nas escolas e universidades, influenciando os currículos de História. Assim, chocavam-se duas vertentes historiográficas: a vertente revisionista, de Chiavenato, e a memorialístico-militar-patriótica, que prevalecia até então. O currículo escolar é um espaço a ser disputado, uma arena política? Além disso, o livro acabou conquistando milhares de leitores em todo o Brasil. Como isso foi possível? Em que medida a obra de Chiavenato respondia aos anseios e necessidades daquela época?

Genocídio foi uma reportagem historiográfica escrita com maestria, na época certa, com um título ótimo. Chiavenato é um ótimo escritor. Tem novela sobre Canudos que gosto muito – As meninas de Belo Monte. Estávamos no começo da dita “abertura”. Quando o livro foi publicado, os generais recuavam sob avanço das lutas dos trabalhadores da cidade e do campo. A desmistificação das mentiras da historiografia nacional-patriótica dos senhores generais sobre o passado reforçava a desmistificação das mentiras da ditadura sobre aqueles dias. Após ter enorme sucesso, o livro de Chiavenato foi objeto de uma campanha historiográfica conservadora sistemática de desconstrução, interessada em restaurar a antiga apologia nacional-patriótica. Operação que teve sucesso. Mas não para superar dialeticamente aquele trabalho. Mas para retroceder ao passado, ao culto dos heróis pátrios, às visões dos paraguaios como índios e de Solano López como uma espécie de Hitler avant-la-lettre. Essa campanha de deslegitimação, a importância do livro como fenômeno político-cultural, seus avanços e suas limitações e tropeços, a recepção positiva entre os historiadores, para além dos seus tropeços etc. foram objetos de excelente análise crítica na dissertação de mestrado de ex-orientanda minha, Silvânia de Queiroz, Revisando a revisão: o Genocídio Americano de J.J. Chiavenato, publicada em português (FCM Editora, Clube de Autores) e em espanhol (Intercontinental, Assunción).

A partir de meados da década de 1980, autores como Moniz Bandeira, Ricardo Salles e F. Doratioto, definidos por alguns como neo-revisionistas. passaram a questionar teses defendidas por Chiavenato: o envolvimento do capital inglês na guerra, o progresso econômico do Paraguai etc. Eles apontavam lacunas e distorções na interpretação que definiram como “revisionista”. Essa crítica pode ser levada a sério?

Já me referi à questão da Inglaterra, havia muito superada. Creio que não podemos confundir esses autores e muito menos defini-los de neo-revisionistas. Moniz Bandeira, historiador marxista brilhante, definiu corretamente a guerra como operação imperialista do Estado brasileiro, em livro que não abordou diretamente o tema, em oposição a Doratioto, que fez uma defesa e apologia incondicionais da ação do Estado imperial e de seus oficiais maiores, em uma espécie de cirurgia plástica da literatura nacional-patriótica do Império e da Primeira República. Ricardo Salles é um caso à parte. Seu livro inaugural é excelente. Talvez por primeiro, nessa interpretação marxista, apontou com destaque a determinação escravista da formação social brasileira e suas decorrências para a guerra. Porém, termina propondo, em um viés apologético, a literal democratização com a guerra da alta oficialidade do exército de terra, o que teria, para ele, enfraquecido o Estado imperial, apressado a Abolição e resultado na República. Os oficiais eram, em geral, monarquistas e escravistas e jamais abolicionistas. Surravam os praças de pré como se fossem cachorros comedores de ovelha. Aquelas publicações de Moniz Bandeira e Ricardo Salles fizeram avançar a historiografia. O livro de Doratioto alcançou a vitória, ou seja, a consagração de público e acadêmica, impulsionado e sustentado pelas classes dominantes – jornais, televisão, Itamaraty, Exército, Academia, etc. -, literalmente recauchutando as velhas e esburacadas legendas dos generais e do Estado sobre o conflito, em um enorme desserviço para a historiografia.

Hoje, um dos maiores críticos do revisionismo é o historiador Doratioto. Para este, a vertente revisionista era “militante, tendo como objetivo encontrar no passado elementos que permitissem confirmar sua visão do que deveria ser o mundo no presente e, principalmente, no futuro” (“História e ideologia: a produção brasileira sobre a Guerra do Paraguai”, 2009, p. 9). Essa crítica os remete à seguinte pergunta: pode haver uma historiografia não militante, não ideológica? O que o senhor pensa a respeito disso?

Os historiadores escrevem sobre o passado, com os pés no presente, pensando no futuro. A historiografia é um campo privilegiado da luta de classes, no mundo das consciências e das representações. Às classes oprimidas interessa revelar o passado e suas contradições. Às classes opressoras, encobrir o que realmente aconteceu e suas razões e desdobramentos. Não há historiografia neutra e, muito menos, historiador, digno do nome, inocente. Chiavenato deu o primeiro empurrão na desconstrução, com as poucas e rústicas armas que tinha, da apologia do Estado imperial e republicano sobre aqueles sucessos. E foi literalmente esmagado ou, como dizemos hoje, totalmente “cancelado”, por sua obra meritória. Aos derrotados, as cascas! Doratioto escreveu na época da “Queda do Muro”, do “Fim da História”, da contrarrevolução triunfante, disparando sobre tudo o que se movia. Se colocou ao serviço das necessidades e das exigências do Estado, restaurando uma apologia pra lá de “mal das pernas”. Recebeu elogios sem fim da grande imprensa e da Academia. Terminou empregado no Instituto Rio Branco e objeto de todos os mimos que o Estado concede aos seus apologistas. Aos vencedores, as batatas! O paradoxal é que Chiavenato, sem ser historiador, com todos os seus tropeços e hiatos, alguns enormes, foi mais longe e mais fundo do que Doratioto, na interpretação da Guerra Guasú. A historiografia não pode ser ideológica, ou seja, reger-se por fenômenos estranhos à natureza profunda dos fatos, a partir de necessidades políticas e sociais. Tem que ser científica, na obtenção e tratamento das fontes e na utilização de seus métodos. E, se o for, será emancipatória, pois, segundo Lenin, a “verdade é sempre revolucionária”. No que J. Cristo concordava, ao dizer que apenas a verdade “liberta”!

Em 1876, foi inaugurado em Florianópolis (SC) um monumento em homenagem aos mortos da Guerra do Paraguai. No entanto, os soldados brasileiros (em geral, recrutados entre os escravos) não são homenageados, apenas os oficiais, tidos como heróis nacionais. A história dos que lutaram foi esquecida?

Os trabalhadores escravizados eram libertados, quando partiam para a guerra. Não podia haver cativos servindo nas tropas como soldados. A Guerra da Tríplice Aliança jamais foi abraçada pelos soldados e marinheiros do Império do Brasil, que fugiam para as matas quando chegavam os recrutadores, talvez gritando “Deus é grande, o mato é maior.” Depois de alistados, desertaram às pencas. E, sobretudo, fizeram corpo-mole em um combate que não era seu. E, por isso, eram surrados na Armada, nas tropas de Primeira Linha, nos batalhões de Voluntários da Pátria como cativos, às vezes até a morte! E condenados a duras penas de prisão. O monumento a eles está sendo levantado, apesar das dificuldades, pelos historiadores e historiadoras que desvelam o que eles sofreram e por que sofreram.

Existe hoje, no Brasil, espaço para novas pesquisas sobre a Guerra do Paraguai?

Em verdade, não há muito. A produção historiográfica de qualidade e a escolha de um tema não são decisões monocráticas. São necessários, para iniciar, tempo e recursos mínimos. O que há, em geral, e cada vez menos, nos cursos de Pós-Graduação, quando da produção de dissertações e teses de doutoramento. E, no caso de trabalhos críticos, é necessário um orientador com formação mínima e disposto a dirigir trabalho contra a corrente, em oposição a colegas, autores e trabalhos consolidados. Nossos acadêmicos primam por não jogar pedras no telhado dos outros, com medo de recebê-las nos seus, mesmo quando não os têm de vidro. O pós-graduando procura escolher tema que lhe traga reconhecimento e seja publicado, bem, se possível. Não é recomendável começar carreira indo contra o fluxo da corrente!

Sobretudo, deve haver receptividade na sociedade, mesmo difusa, que impulsione a escolha e a produção de temas candentes. As classes dominantes criam e alimentam seus historiadores, através de múltiplos caminhos. As classes oprimidas devem abrir espaço mínimo para os seus, como fizeram com Chiavenato. Não é minimamente a situação atual. Estamos vivendo, talvez, a maior depressão das forças sociais de nossa história republicana. Sob literal domínio do conservadorismo, com os senhores generais mandando no país, com as classes trabalhadoras deprimidas e desorganizadas como jamais estiveram, temas candentes como a Guerra da Tríplice Aliança, em um viés crítico, em vez de apoio recebem muita paulada. Nossa produção neo-revisionista teve uma enorme repercussão no Paraguai, foi atacada e defendida na grande mídia e teve indiscutível conhecimento na Argentina e no Uruguai, sem praticamente ser divulgada. No Brasil, passou quase despercebida, ou seja, “cancelada”, apesar de ser do conhecimento geral da Academia. Encerramos em 2015-2020 os 150 anos daquele conflito -1865-1870, sem que se tenha produzido sequer um grande encontro acadêmico no nosso país sobre a maior guerra realizada em nosso país por decisão de suas classes dominantes. O que já diz tudo.